Bincang-bincang Literasi Sepak Bola Lintas Generasi

ADVERTISEMENT

Rimbunnya area Lembah Universitas Gadjah Mada itu tidak banyak membantu. Yogyakarta belum memasuki musim penghujan dan debu pun masih berterbangan di sana-sini. Agak mengesalkan, memang, karena ini sudah bulan Oktober.

ADVERTISEMENT

Seharusnya, apabila musim di Indonesia masih sesuai dengan apa yang diajarkan di buku-buku sekolah, para pengunjung Kampung Buku Jogja pada hari Jumat (6/10/2017) itu mencari tempat berteduh dari hujan, tetapi faktanya tidak begitu. Beruntung, angin segar kemudian berembus dari panggung pembicara.

Tak lama selepas salat Jumat, tiga penulis buku sepak bola, Yusuf Arifin alias Dalipin, Eddward Samadyo Kennedy alias Edo, dan Sindhunata atau Rama Sindhu, naik pentas. Dipandu oleh aktivis literasi sepak bola lokal, Sirajudin Hasbi, berjalanlah talkshow yang diberi tajuk sederhana, "Menulis Sepak Bola", itu.

Seharusnya, Fajar Junaedi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang juga seorang penulis buku sepak bola, dijadwalkan pula untuk hadir. Namun, pria yang dikenal lewat buku "Merayakan Sepak Bola" itu berhalangan hadir.

ADVERTISEMENT

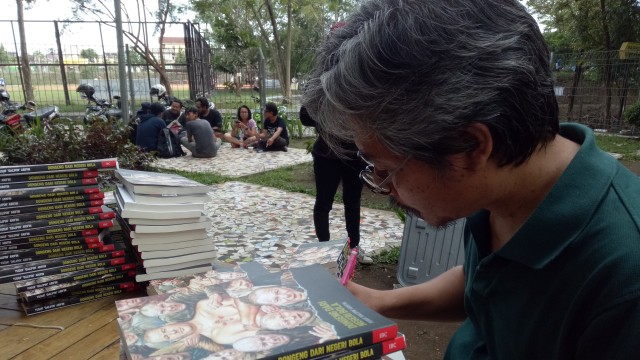

Dalipin, Edo, dan Sindhunata datang dari generasi berbeda. Sindhunata adalah yang paling senior. Dalam kesempatan itu, Yusuf Arifin yang juga meluncurkan buku "Dongeng dari Negeri Bola" di Kampung Buku Jogja bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa Sindhunata adalah inspiratornya.

Hal ini memang tidak berlebihan mengingat hampir semua penulis sepak bola di Indonesia pasti pernah mendengar nama Sindhunata dan membaca kolom-kolomnya yang apik. Apa yang dituliskan Rama Sindhu dulu memang sangat mencengangkan karena dia bisa menuliskan dengan detail masalah sepak bola luar negeri, khususnya Jerman dan Belanda, meskipun akses informasi masih sangat terbatas.

Di situ, Rama Sindhu membeberkan rahasianya. Usut punya usut, semua informasi itu dia peroleh saat menjalani studi doktoral di Muenchen pada 1988 lalu. Dari situ, pria yang pernah berkarier sebagai wartawan itu bisa mengamati secara langsung serta membaca referensi-referensi asli di perpustakaan kota.

ADVERTISEMENT

Sindhunata, seperti halnya Dalipin dan Edo, adalah penulis sepak bola yang tidak pernah menulis tentang sepak bola. Artinya, mereka bertiga sama-sama menggunakan sepak bola sebagai alat untuk melihat permasalahan mendalam yang ada di masyarakat. Hal ini tak lain dan tak bukan merupakan pengejawantahan kata-kata Franz Beckenbauer yang termasyhur itu: Sepak bola adalah cerminan sebuah bangsa.

"Dulu saya pernah itu mengritik Presiden Gus Dur pas ada kasus Bulog," kenang Sindhunata. "Ketika itu, Gus Dur tidak pernah 'menyerang'. Saya pun menulis, 'Gus, kalau bertahan terus kita kapan majunya'?"

Dua hari kemudian, Gus Dur pun membalas kritikan itu lewat sebuah kolom yang berjudul "Catenaccio Hanyalah Alat Belaka".

Sindhunata sendiri, setidaknya sampai Piala Eropa 2016 lalu, masih aktif menulis sepak bola. Produktifnya sang rama dalam menulis ini terbukti lewat kumpulan esainya yang mencapai tiga buku. Adapun, masing-masing buku itu diberi judul "Bola-Bola Nasib", "Air Mata Bola", dan "Bola di Balik Bulan".

ADVERTISEMENT

Sementara itu, Dalipin pun bukan nama kemarin sore. Alumnus Hubungan Internasional UGM ini adalah jurnalis senior yang sudah makan asam garam baik di media nasional maupun asing. 17 tahun dia pernah tinggal di Inggris dan bekerja untuk BBC serta Manchester City.

Pengalamannya tinggal lama di luar negeri itu menjadi salah satu kekuatan utama Dalipin. Sama seperti Rama Sindhu, Dalipin pun bisa dengan mata kepalanya menyaksikan fenomena-fenomena yang tak tertangkap kamera televisi. Salah satu contohnya adalah ketika dia menuliskan soal pertentangan antara sepak bola Inggris dengan Gereja Anglikan.

Pernah suatu kali dia diminta sang istri untuk membeli daging. Namun, dalam perjalanan ke toko, Dalipin justru kemudian menyaksikan sebuah keributan yang menurutnya, "hampir saja pecah menjadi keributan massal". Setelah ditelisik lebih jauh, penyebabnya adalah perebutan lahan parkir para pengunjung gereja dengan para pengunjung pub yang letaknya memang berdampingan.

ADVERTISEMENT

Dari situ, Dalipin kemudian teringat kata-kata pemimpin Gereja Anglikan yang sepekan sebelumnya sudah meminta agar tidak ada lagi pertandingan sepak bola di hari Natal, Paskah, atau hari besar keagamaan lain. Dalipin mengaku tidak tahu apa sebenarnya alasan di balik permintaan itu. Akan tetapi, dia punya pemahaman sendiri.

Menurutnya, para penggemar sepak bola ini memang sudah menjadikan sepak bola sebagai agama. Dengan keberadaan rentetan ritual di sana, sepak bola pun sama menyita waktunya dengan aktivitas keagamaan. Ditambah lagi dengan keberadaan pertandingan yang ada di seputar hari-hari besar, makin runcinglah pertentangan ini.

"Periode Natal bukannya berbicara tentang kelahiran Kristus tetapi tentang kelahiran peluang menjuarai liga," tulis Dalipin dalam tulisan berjudul "(Agama) Sepak Bola vs Gereja Anglikan?"

ADVERTISEMENT

Di sini, terlihat bahwa yang bekerja kala itu adalah insting observasi Dalipin. Tanpa kemampuan itu, kericuhan itu bakal menjadi kericuhan biasa dan bukan pertentangan antara sepak bola dengan agama.

Terakhir, ada Edo yang merupakan perwakilan dari generasi milenial. Edo sendiri lahir dan besar di Jakarta, tetapi dia dibesarkan oleh kultur literasi Yogyakarta. Dulu, dia menuntut ilmu di Universitas Negeri Yogyakarta dan di sana, dia terlibat dalam lembaga pers Ekspresi.

Inilah yang menjadi modal terkuat Edo. Dia memang memiliki kelebihan dalam menyangkutkan teori-teori sosio-politik ke tulisan-tulisannya. Tak terkecuali tulisan sepak bola. Di bukunya, "Sepak Bola Seribu Tafsir", inilah yang menjadi nyawa dari tulisan-tulisan pria 29 tahun itu.

Edo memang termasuk lebih beruntung dari Sindhunata maupun Dalipin karena sebagai bagian dari generasi milenial, dia punya akses informasi yang (nyaris) tak terbatas. Akan tetapi, meminjam kata-kata novelis Neil Gaiman, terkadang informasi yang bejibun itu justru menjadi white information. Ada tapi tak ada karena tak berkonteks.

ADVERTISEMENT

Dengan kelebihannya tadi, Edo menempatkan konteks ke dalam lautan informasi tersebut. Dan di situ, dia menggunakan sepak bola sebagai alat untuk bertutur.

Dari apa yang dimiliki ketiga penulis itu, audiens pun kemudian (seharusnya) bisa menyimpulkan bahwa untuk bisa menulis, dua hal yang tak boleh dilupakan adalah kemauan untuk terus membaca dan kepekaan dalam mengobservasi sebuah fenomena. Alasannya, ketika seseorang punya modal bacaan yang kuat di benaknya, dia akan dengan mudah bisa mendapatkan inspirasi tulisan tatkala menyaksikan sebuah fenomena.

Selama lebih dari 90 menit ketiga penulis itu berbicara. Tak hanya berceramah, mereka pun sempat menjawab tujuh pertanyaan yang dilontarkan para pengunjung dengan sejelas-jelasnya. Pertanyaan para pengunjung itu pun bervariasi mulai dari soal cara menulis sampai pertanyaan mengenai tanggapan terhadap isu-isu tertentu.

ADVERTISEMENT

Ketika waktu sudah hampir habis bagi Sindhunata, Dalipin, dan Edo, cuaca sudah mulai ramah. Matahari mulai menukik ke ufuk barat, angin pun mulai agak kencang bertiup. Namun, mereka yang masih bertahan di Kampung Buku Jogja tahu bahwa mereka takkan bisa dengan segera mendapat kesejukan karena setelah tiga penulis itu turun panggung, Saut Situmorang sudah bersiap dengan orasi politik sastranya.