Budaya Sadar Bencana Warga Aceh masih Rendah

ADVERTISEMENT

kumparan Hadir di WhatsApp Channel

Follow

Budaya sadar bencana masyarakat Aceh dinilai masih rendah. Padahal kesadaran, dan siaga sangat penting mengingat ancaman bisa datang kapan pun di daerah rawan bencana, seperti Aceh.

ADVERTISEMENT

Hal tersebut disampaikan oleh Dr Alfi Rahman dari Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, dalam diskusi yang digelar Forum Aceh Menulis (FAMe), di Badan Arsip Provinsi Aceh, Rabu (13/3). Diskusi sekaligus untuk mengenang 8 tahun tsunami Jepang.

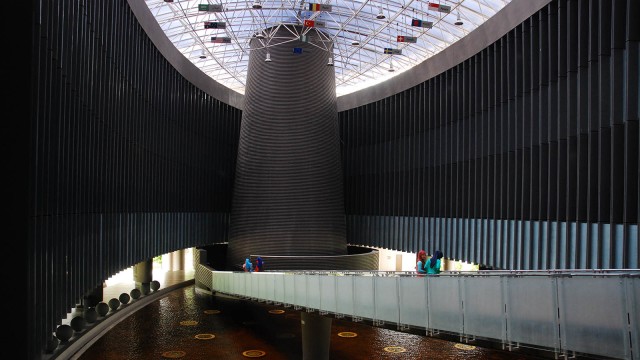

Alfi menyebutkan, rendahnya kesadaran terhadap bencana di Aceh, berbeda jauh dengan masyarakat di Jepang yang sudah sangat sadar bencana. Pemerintah di sana juga sudah ketat menerapkan aturan pengurangan resiko bencana. "Sekolah-sekolah di sana (Jepang) dibangun kuat sekaligus sebagai tempat evakuasi," ujarnya sambil memperlihatkan gambar-gambar bangunan sekolah yang masih kokoh saat Jepang dihantam Tsunami pada 11 Maret 2011 lalu.

Ia menyebutkan, dalam upaya pengurangan resiko bencana di Jepang diterapkan pola menyelamatkan diri sendiri lebih utama saat bencana terjadi. Ini menurutnya sangat berbeda dengan di Aceh, dimana umumnya masih mementingkan keselamatan bersama keluarga.

"Kalau di Jepang, saat bencana orang mengevakuasikan diri dulu lebih penting, kalau di tempat kita mungkin ada orang yang sudah di tempat aman saat gempa namun masih berusaha pulang mengambil anak dan keluarganya dulu," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Begitu juga halnya dengan pembangunan. Pemerintah di Jepang langsung menetapkan batasan larangan pendirian bangunan di bibir pantai. Selain itu juga dibuat aplikasi peringatan dini dan rambu-rambu jalur evakuasi.

Sementara di Aceh banyak warga tidak mau berpindah dari perkampungan dasarnya walaupun letaknya dekat di bibir pantai. Menurutnya, kalau pun masyarakat tidak mau direlokasi ke tempat lebih aman, sudah seharusnya pemerintah daerah menyediakan jalur alternatif dan bangunan tempat evakuasi aman di kawasan dekat permukiman penduduk pesisir pantai.

Namun demikian, peneliti TDMRC itu menyebutkan, ada satu daerah di Aceh yang sangat sadar bencana, yaitu masyarakat di Kabupaten Simeulue. Masyarakat di kepulauan tersebut memiliki tradisi lokal yang dirawat secara turun-temurun kepada generasi. Sehingga saat Tsunami 2004 lalu melanda Aceh, hanya sedikit korban di Simeulue.

ADVERTISEMENT

"Di Simeulue masyarakat ada pengetahuan lokal yang disebut Smong, pengetahuan ini terus dirawat lewat seni tradisi masyarakat setempat Nandong," sebut Alfi.

Kendati masuk wilayah Aceh, karakter sosial budaya dan politik di Simeulue berbeda dengan wilayah Aceh daratan. Bahasa yang digunakan di sana juga berbeda. “Sampai kini, masyarakat di sini menjaga kearifan itu,” kata Abdul Karim, Kepala Dinas Pariwisata Simeulue kepada Acehkini, Rabu (13/3).

Menurutnya, selain disampaikan melalui syair Nandong (dendang) yang diiringi alat musik, kearifan lokal tentang smong mulai dituliskan untuk menjadi bahan pembelajaran bagi siswa-siswa di sekolah yang ada di Simeulue. “Semua sekolah sudah dibagikan buku smong, untuk dipelajari. Bagian dari membangun kesadaran bencana,” sebutnya.

Abdul Karim mengisahkan, Smong dikenal setelah tsunami di Simeulue yang terjadi pada 4 Januari 1907. Oleh warga, kisah itu kemudian dituturkan dalam cerita dan syair bahkan untuk mengantar tidur anak-anak. Sampai kini, semua orang di sana paham jika gempa dan membuat air laut surut, bergegaslah ke bukit-bukit karena berpotensi terjadinya tsunami.

ADVERTISEMENT

Kisah itu dan syair-syair kemudian dibukukan pada awal 2018 lalu. “Untuk terus merawat kesadaran terhadap bencana bagi warga Simeulue,” katanya.

Sementara itu, pemerhati sejarah dan budaya Aceh, Tarmizi A Hamid mengatakan sejatinya masyarakat pesisir Aceh punya kearifan lokal sejak dulu dalam mengenal karakter gempa dan tsunami. Selain menuturkan juga menulisnya dalam kitab tafsir gempa untuk diwariskan.

Kitab kuno ramalan pascagempa masih ada hingga kini, Tarmizi memiliki koleksinya. “Pendahulu kita telah mengenal gempa dan tsunami dan mencatatnya, kita saja yang lupa menjaga warisan kearifan lokal,” kata Tarmizi.

Menurut Tarmizi, masyarakat Aceh pesisir laut, terutama di Banda Aceh dan Aceh Besar mengenal tsunami sebagai Ie Beuna. Pengetahuan tersebut dikarenakan masa kesultanan Aceh yang pernah mencatat beberapa kali gempa besar yang menimbulkan tsunami, di antaranya pada tahun 1797, tahun 1833, tahun 1861 dan tahun 1906. Terakhir adalah yang menimpa Aceh pada 26 Desember 2004.

ADVERTISEMENT

Sebelumnya berdasarkan hasil beberapa penelitian, ada dua bencana tsunami pernah terjadi sekitar 600 tahun lalu di daratan Aceh, yang berpengaruh pada perpindahan pemukiman, tahun 1390-an dan kedua pada 1450-an.

Dulunya, budaya tutur tentang bencana sangat kental diwariskan di Aceh secara turun-temurun. Setelah bencana tsunami Aceh 1906, kisah tentang gempa dan Ie Beuna semakin jarang diceritakan. Hal ini kemungkinan dipicu faktor sosial budaya Banda Aceh dan Aceh Besar yang semakin maju dengan multietnis dan melupakan cerita-cerita rakyat yang berkembang.

Faktor paling kuat adalah konflik di Aceh yang berkepanjangan, dimulai dari perang dengan Belanda, DI/TII sampai pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berakhir damai pada Agustus 2005, setelah tsunami Desember 2004 menggulung Aceh. “Masa konflik, sibuk berperang maupun menyelamatkan diri, tidak terlalu peduli dengan kisah-kisah mitigasi bencana. Karena sedang bencana konflik,” kata Tarmizi.

Usai konflik Aceh, kearifal lokal itu mulai dibangkitkan kembali dengan cara berbeda, kendati belum maksimal mengingat pengaruh global dan perkembangan teknologi yang pesat. “Dulu tidak ada media dan sirine. Saat ini dengan teknologi modern, kita tidak boleh serta merta melupakan kearifan lokal masa lalu,” katanya.

ADVERTISEMENT

Tarmizi berharap, sepatutnya masyarakat dapat memadukan dua keilmuan sehingga dapat menambah pengetahuan dan kesiap-siagaan terhadap bencana di sekitarnya. []

Reporter: Adi W | Husaini Ende