Berkelana Melintasi Waktu di Imam Bonjol 1, Jantung Proklamasi

ADVERTISEMENT

Hampir satu dekade bekerja sebagai jurnalis di Jakarta, belum satu kali pun saya menginjakkan kaki ke bangunan peninggalan Belanda yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat.

ADVERTISEMENT

Melintas di depannya tentu pernah, tapi masuk ke dalamnya sama sekali belum pernah. Mungkin karena rumah yang berlokasi di kawasan elite strategis itu tak terlalu menonjol.

Dari luar, arsitekturnya tampak biasa saja dan cenderung sederhana. Khas rumah-rumah lawas yang--syukurnya--terawat baik.

Pada satu pagi terang, saya memutuskan untuk menyambangi rumah historis itu. Ya, apalagi kalau bukan atas nama tugas yang harus saya rampungkan bersama tim kecil saya.

Saat saya memasuki gerbang rumah Imam Bonjol 1, suasana begitu sepi. Hanya terlihat satu satpam atau petugas jaga yang sedang mengobrol dengan seorang perempuan di beranda depan.

Petugas yang sedang berbincang santai itu, demi melihat kedatangan “tamu tak diundang”, langsung bertanya apa keperluan saya.

ADVERTISEMENT

“Mau bertemu Jaka Perbawa, Mas,” jawab saya sambil memamerkan senyum seramah mungkin--sebab wajah saya kerap terlihat judes meski tak ada niat menampilkannya demikian.

Mas Petugas langsung ke dalam rumah untuk mencari orang yang saya maksud. Sementara sembari menunggu, saya melenggang masuk dengan rileks, sembari melempar pandang ke kanan dan ke kiri--jelalatan seperti biasa.

Tak berapa lama, sesaat setelah saya mengangkat ponsel untuk mulai memotret-motret area ruang tamu, Mas Petugas datang bersama seorang pria berkacamata--yang tentu saja tak lain adalah Jaka Perbawa yang saya cari.

Kami bersalaman dan langsung mencari tempat asyik untuk mengobrol. Oh, tidak di ruang tamu yang cenderung gelap itu. Jaka mengajak saya pergi ke halaman belakang yang terbuka segar, dengan sejumlah tanaman dan pohon hijau menghiasi pandangan.

ADVERTISEMENT

Setelah duduk dengan posisi nyaman, tak membuang waktu, Jaka mulai bercerita tentang rumah itu dengan keahlian seorang pakar. Tentu saja, ia lulusan sejarah Universitas Padjadjaran dan arkeologi Universitas Indonesia yang sudah 9 tahunan--rentang waktu yang sama dengan karier jurnalistik saya--bersentuhan dengan rumah Imam Bonjol 1 tersebut.

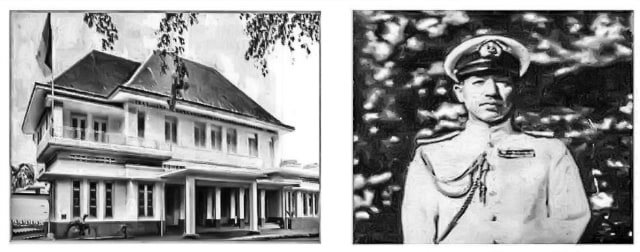

Imam Bonjol 1 dulu, 72 tahun lalu, ialah kediaman perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang (Kaigun) di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik.

Dengan label “perwira tinggi”, sudah jelas ia bukan orang biasa. Di Indonesia (Hindia Belanda ketika itu), dia berperan sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang (Rikugun).

“Dia anggota dinas rahasia Jepang, menyamar sebagai orang Jepang yang berdagang ke Surabaya, Bandung, Jakarta, untuk memata-matai Angkatan Laut KNIL,” kata Jaka.

ADVERTISEMENT

KNIL, yang singkatan dari Koninklijk Nederlands-Indische Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda, beranggotakan tentara Belanda, serdadu bayaran dari negara lain, juga warga pribumi Indonesia.

Tentang si perwira Jepang yang menghuni Imam Bonjol 1, Jaka bercerita, “Dia datang ke sini tak membawa istri, dan akhirnya menikah dengan orang sini--perempuan blasteran, campuran Jepang-Jawa. Jadi perwira ini sudah mengenal adat istiadat Indonesia, dan lama-lama muncul rasa cinta Indonesia.”

Matahari beranjak naik. Sudah berjam-jam saya menghabiskan waktu di perpustakaan rumah itu usai mendengar Jaka berkisah sepanjang 60 menit.

Untuk mengusir bosan--tidak, saya belum ingin pulang atau ke kantor, maka saya berkeliling rumah yang luas itu.

Saya melangkah perlahan, melintasi ruangan demi ruangan, menginjak ubin cokelat kuning kunonya, dengan tak tergesa-gesa.

ADVERTISEMENT

Sempurna. Nyaris tak ada orang di rumah itu. Sunyi seperti yang selalu saya sukai.

Saya mencari pintu gaib, hendak sejenak melintasi waktu kembali ke puluhan tahun silam.

Naik tangga beralas karpet merah ke lantai dua--serasa Noni Belanda, sesampainya di lorong atas, pintu-pintu bercat kuning lembut berderet di kanan kiri saya.

Oke, pintu mana yang harus saya pilih untuk mengantarkan saya kembali ke masa lalu?

Suara bergemuruh terdengar dari lantai bawah. Saya bergeser ke tepi tangga dan menunduk ke bawah.

“Apakah saudara-saudara setuju?” seru seorang lelaki tampan, bertanya kepada seisi ruangan.

“Setuju,” sahut orang-orang yang memenuhi ruangan, atau mungkin seisi rumah, bahkan meluber hingga luar rumah.

Saya mengernyit. Sejak kapan mereka semua ada di sana?

ADVERTISEMENT

Seorang lelaki berkacamata bingkai bundar berkata, “Kalau saudara-saudara mengatakan setuju, baiklah kita semua yang hadir di sini ikut menandatangani naskah Proklamasi Indonesia Merdeka, sebuah dokumen bersejarah. Ini penting bagi anak cucu kita. Mereka harus tahu, siapa yang ikut memproklamasikan Indonesia Merdeka.”

Saya terkesiap, bersamaan dengan ruangan yang mendadak berubah senyap.

Saya nyaris menari-nari berjingkrak-jingkrak karena sudah yakin siapa mereka. Dua orang yang mengambil peran sentral dalam berbicara kepada orang-orang itu pastilah Sukarno dan Hatta--proklamator Republik Indonesia.

Mungkin saya membuka pintu yang tepat, dan entah bagaimana menjelajah ke 16 Agustus malam, 72 tahun lalu.

Saya cepat menahan diri, tak hendak berteriak-teriak macam kesurupan saking senangnya. Sebab saya orang asing di rumah itu, dan tak ingin mengganggu kekhidmatan berlangsungnya suatu peristiwa bersejarah.

ADVERTISEMENT

Suasana hening belum pecah sejak Hatta meminta agar hadirin bersama-sama menandatangani naskah Proklamasi.

Seorang lelaki lantas maju ke depan. Ia berseru, “Cukup dua orang saja yang menandatangani naskah Proklamasi atas nama rakyat Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta.”

Ucapan itu memecah kebekuan. Ruangan kembali riuh. Orang-orang bertepuk tangan, setuju dengan ide briliannya.

Saya mengamati lelaki itu lekat-lekat sembari mengingat-ingat runtutan peristiwa menjelang Proklamasi yang baru saya baca di perpustakaan rumah itu.

Ya, dia pasti Sukarni Kartodiwirjo, Ketua Asrama Angkatan Baru Indonesia di Menteng Raya 31 yang berisi para pemuda radikal, serta anak didik Sukarno yang juga berhubungan dengan Tan Malaka.

Sementara Sukarni mendapat tepuk tangan karena idenya soal penandatanganan naskah Proklamasi cukup oleh Sukarno-Hatta, saya tahu beberapa jam sebelumnya ia justru diledek habis-habisan oleh Sukarno-Hatta karena rencana revolusi yang gagal.

ADVERTISEMENT

Fragmen soal itu dapat disimak pada artikel berikut.

Saya ingat, Julius Pour dalam bukunya, Djakarta 1945: Awal Revolusi Kemerdekaan, meyakini Sukarni bukannya tak punya motif kenapa menolak hadirin beramai-ramai menandatangani naskah Proklamasi.

Julius menulis, Sukarni tak akan mau tanda tangannya tertera di atas kertas yang sama dengan para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)--yang merupakan lembaga bentukan Jepang, dan oleh sebab itu anggotanya ia tuding sebagai kolaborator Jepang, dan malam itu juga hadir di rumah tersebut untuk mengikuti perumusan naskah Proklamasi.

Namun, seperti diceritakan Osa Kurniawan Ilham dalam Proklamasi: Sebuah Rekonstruksi, kekhawatiran Sukarni itu sesungguhnya sejak awal telah diantisipasi oleh Sukarno, yang berkata “Rapat ini adalah rapat wakil-wakil bangsa Indonesia, bukan rapat PPKI. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan dan agar tidak memalukan bangsa kita, saya mengajukan resolusi (Proklamasi Kemerdekaan). Rapat inilah yang akan mengambil dan memutuskan resolusi itu, sedangkan PPKI bertugas untuk kelak melaksanakannya.”

Sukarni bukan satu-satunya otak di balik “hanya ada nama Sukarno-Hatta pada nashkah Proklamasi.” Sebelum ia maju ke muka, Sayuti Melik telah lebih dulu “bergerilya” menghampiri satu orang ke orang lainnya untuk menakar situasi.

ADVERTISEMENT

Chaerul Saleh, salah satu tokoh muda, misalnya merasa keberatan apabila para pegawai Jepang di PPKI ikut menandatangani naskah Proklamasi. Pikirannya serupa Sukarni.

“Siapa pula semua yang berkumpul di sini? Pegawai-pegawai Jepang itu, apa mereka mesti ikut menandatangani Proklamasi? Kami, pemuda, tidak setuju pegawai-pegawai Jepang ikut menandatangani proklamasi. Kami menolak mencantumkan nama-nama kami dengan nama-nama mereka,” ujar Chairul.

BM Diah, seorang wartawan, juga merasa tak ada perlunya naskah Proklamasi diteken berombongan.

“Meski Bung Karno menghendaki seperti di Amerika Serikat, di mana semua anggota yang hadir ketika merancang Declaration of Independence ikut membubuhkan tanda tangannya pada dokumen bersejarah tersebut, tetapi saya berpendapat Proklamasi harus ditandatangani sendiri oleh Sukarno, atau jika tidak, harus bersama-sama Hatta,” kata dia.

ADVERTISEMENT

“Ya, hanya Bung Karno dan Bung Hatta yang berhak menandatangani,” tegas BM Diah sambil menatap Chaerul Saleh, yang sesaat kemudian mengangguk.

Sukarni sepakat, dan menyimpulkan, “Cukup dua nama saja, Bung Karno dan Bung Hatta.”

BM Diah, di kemudian hari ketika menulis buku Angkatan Baru ‘45, menuturkan betapa lega hatinya atas keputusan itu.

“Sukarni, Chaerul, dan saya merasa lega. Tidak ada pencatutan nama, tidak dimuliakan si tukang tadah nama, si tukang ikut, si tukang sorak, si badut, baik di antara pemuda maupun pemimpin. Syukur.”

Hatta sempat menggerutu, “Diberi kesempatan membuat sejarah kok nggak mau.”

Saya tersenyum simpul mendengar gerutuan manis itu.

Usai diketik Sayuti Melik, naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akhirnya ditandatangani Sukarno-Hatta, dan dibacakan ulang di hadapan hadirin.

ADVERTISEMENT

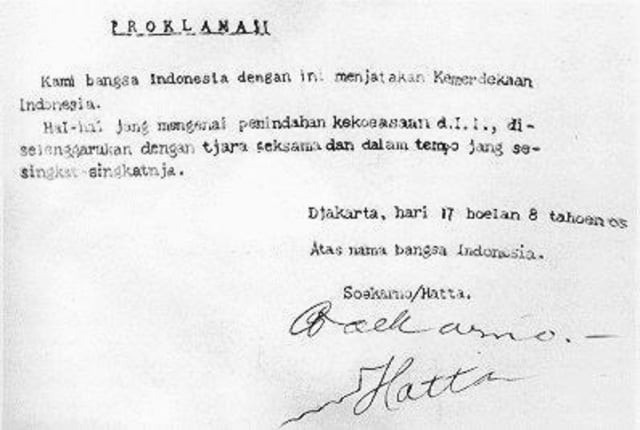

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ‘05

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno/Hatta

Malam telah berganti pagi. Kamis 16 Agustus pergi, beralih Jumat 17 Agustus.

Tak lama lagi, fajar merekah.

Suasana subuh Ramadan itu begitu syahdu. Sesuai benar dengan penggambaran Sidik Kertapati dalam bukunya, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945.

“Penandatanganan naskah Proklamasi dilakukan dengan tenang, dalam suasana khidmat dan hening, dalam buaian angin pagi yang sejuk.”

“Sejarah baru Indonesia mulai ditulis.”

Terdengar derit pintu. Saya menoleh. Ah, pemilik rumah keluar dari kamar. Dialah Laksamana Muda Maeda Tadashi.

ADVERTISEMENT

Maeda adalah sang perwira Jepang yang menyediakan kediamannya untuk dipakai orang-orang Indonesia merumuskan naskah Proklamasi. Ini suatu tindakan yang “gegabah” dan sudah pasti bakal menyulitkan posisi Maeda sendiri, sebab Sekutu telah mengamanatkan Jepang untuk menjaga status quo di Hindia Belanda, bukannya membantu memerdekakan bangsa yang terbiasa merana dijajah ini.

Rumah Maeda menjadi pilihan untuk menyusun naskah Proklamasi karena dianggap relatif aman. Selain karena simpati Maeda kepada perjuangan rakyat Indonesia, Kempetai (polisi militer Jepang) tak mungkin mengganggu rumahnya itu--yang berfungsi sebagai Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang.

Tentu saja, Maeda menanggung risikonya. Saat pasukan Sekutu tiba bulan berikutnya, September, ia diringkus dan dipenjara di Glodok, Jakarta Kota, selama beberapa bulan, sebelum kemudian dipindahkan ke Rutan Salemba di Jakarta Pusat.

ADVERTISEMENT

Sekembalinya ke Jepang, Maeda dan rekan-rekannya pun sempat mendapat stempel sebagai “generasi gagal”. Mereka disebut tak mampu mewujudkan cita-cita Persemakmuran Asia Timur Raya di bawah naungan Jepang.

Maeda dan sejumlah stafnya kemudian turun ke lantai bawah, melintasi saya begitu saja, seakan saya hantu tak kasatmata bagi mereka.

Maeda mengucapkan selamat kepada semua orang yang masih ada di ruangan, kepada warga dari suatu bangsa baru yang akan lahir.

“Maeda menepati janji samurai. Ia menyediakan rumahnya agar Indonesia dapat memasuki gerbang kemerdekaan. Ia Jepang sejati,” ujar Jaka.

Jaka? Saya kaget. Kenapa tiba-tiba Jaka di samping saya?

Rupanya saya telah kembali. Ke masa ini.

Pagi sejuk di rumah Maeda berganti mentari siang nan terik.

ADVERTISEMENT

Imam Bonjol 1 kini diabadikan menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Dan Jaka yang telah berbaik hati saya repoti adalah kurator di museum tersebut.

Saya melempar pandang ke luar jendela. Umbul-umbul Merah Putih melambai tertiup angin di pekarangan.

Sumber: Buku Djakarta 1945: Awal Revolusi Kemerdekaan oleh Julius Pour, Proklamasi: Sebuah Rekonstruksi oleh Osa Kurniawan Ilham, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Sidik Kertapati, Angkatan Baru ‘45 oleh BM Diah, Menteng 31: Membangun Jembatan Dua Angkatan oleh AM Hanafi, wawancara dengan Jawa Perbawa, kurator Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Untuk anda yang punya cerita menarik seputar riwayat Proklamasi Kemerdekan Indonesia, atau #Momentum72 tahun Indonesia merdeka saat ini, atau bahkan soal perlombaan 17 agustusan unik di lingkungan sekitar, sila berbagi cerita via akun kumparan.

ADVERTISEMENT

Jika belum punya akun kumparan, bisa langsung buat dengan mudah. Klik panduan berikut: Q & A: Cara Membuat Akun & Posting Story di kumparan

Jangan lupa masukkan topik Momentum 72 saat mem-publish story ;)

------------------------

Ikuti kisah-kisah mendalam lain dengan mem-follow topik Liputan Khusus di kumparan.