Rainbirds, Lorong Sunyi Clarissa Goenawan

Konten dari Pengguna

4 Mei 2018 10:33 WIB

Tulisan dari Anggi Kusumadewi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

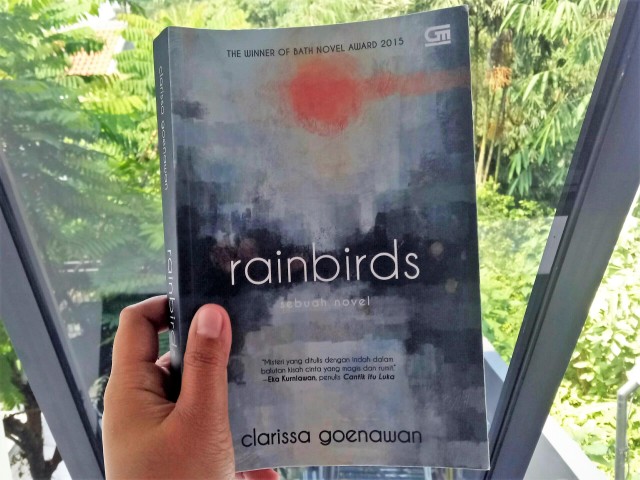

Semua yang serba-sunyi menarikku. Itu kenapa Rainbirds ada di tanganku. Meski, aku juga termakan iklan. Penasaran dengan jala yang ditebar novel itu beberapa hari sebelum peluncurannya. Promonya terlihat cukup gencar di jagat maya--Facebook, Instagram. Membuatku bertanya-tanya, sebagus apa sih?

ADVERTISEMENT

Ren Ishida is nearly finished with graduate school when he receives news of his sister Keiko’s sudden death. She was viciously stabbed one rainy night on her way home, and there are no leads.

Itu kata Goodreads. Dan tak kurang dari Dewi Lestari dan Eka Kurniawan ikut mencantumkan untaian kata untuk Rainbirds.

“Misteri yang ditulis dengan indah dalam balutan kisah cinta yang magis dan rumit,” kata si ‘Lelaki Harimau ’.

“Rainbirds menyimpan pesona kota imajiner di Jepang yang tertutup, sunyi, sekaligus misterius. Dirajut dengan plot dan detail yang cermat, novel ini memikat dengan nuansa mimpi dan bayang-bayang diri sendiri. Novel debut menjanjikan dari Clarissa Goenawan,” kata Dee, sang ‘peracik parfum ’ paling wangi sejagat.

ADVERTISEMENT

Kalau dua penulis itu sudah ‘bersabda’, aku tentu tak keberatan menarik Rainbirds dari rak di toko buku--meski ia saat itu diletakkan agak tersembunyi (mungkin hanya karena belum sempat ditata; kebetulan banyak buku berserak tak beraturan di toko yang kusambangi itu).

Awalnya tidak ada yang berbeda.

Aku sedang berteleponan dengan kakakku. Dia duduk di meja di sebelah jendela kamar sewaannya di Akakawa. Matahari menyusup lewat tirai, menerakan warna cokelat pada rambut panjangnya yang gelap. Dia mengajukan pertanyaan demi pertanyaan, tapi aku menjawab dengan satu kata, tak sabar ingin mengakhiri percakapan. Kemudian, di depan mataku, dia meluluh menjadi abu. Keiko Ishida baru berusia 33 tahun ketika meninggal dunia.

Begitulah Rainbirds dibuka dengan tenang. Sama sekali tak ada adegan kekerasan meski si “kakak yang meluluh menjadi abu” itu tewas ditikam berkali-kali. Padahal, aku semula mengantisipasi kejutan agak tragis. Tapi Rainbirds memang kisah yang mengalir hening. Ia bergerak lembut mengurai menguak gejolak psikologis para tokohnya.

ADVERTISEMENT

Sunyi dan sedih. Demikian perjalanan membuka lembar demi lembar Rainbirds. Karakter-karakter di dalamnya disatukan oleh hal serupa: rasa sepi dan tragedi.

Mereka semua seperti sama-sama introvert. Karakter utama, Ren Ishida--narator yang juga adik dari Keiko yang tewas dibunuh--mengidap kesepian akut semasa kecil. Ia dan Keiko bisa dibilang tumbuh dari keluarga broken home. Alih-alih diurusi orang tua mereka, Keikolah yang berperan sebagai ibu bagi Ren.

Itu sebabnya Ren begitu terpukul ketika Keiko mati dibunuh. Ia kakak tersayangnya, satu-satunya di dunia baginya. Tak tergantikan oleh siapa pun dan apa pun.

Maka, Ren pergi ke kota kecil yang jadi tempat tinggal Keiko, Akakawa. (Ini kota khayal seperti kata Dee, tak ada di peta kalau kau coba mencari. Yang ada sungguhan ialah Arakawa, salah satu distrik di Tokyo).

ADVERTISEMENT

Di Akakawa, Ren mencoba menelusuri jejak yang bisa membawanya lebih dekat ke petunjuk: siapa pembunuh Keiko?

Sepanjang pencarian inilah cerita bergulir dengan kejutan senyap di sana sini.

Aku berupaya tak terlalu banyak cakap soal isi cerita, karena itu sama saja dengan mengisahkannya untukmu. Yang jelas, kentara sekali sejumlah tokoh dalam novel ini ‘dikutuk’ oleh garis nasib yang sama. Macam ada benang paralel di antara mereka.

Kalau dirunut, benang paralel itu jadi tragedi tak putus. Salah satu contoh, X ialah anak hasil selingkuhan seorang lelaki dengan perempuan yang tentu bukan istrinya. Nahasnya, kala X tumbuh dewasa, sejak remaja ia punya ‘bakat’ jatuh cinta dengan pria yang usianya terpaut cukup jauh darinya, misal 10 tahun. Dan karenanya pria itu sudah beristri, dan artinya ia menjadi selingkuhan pria itu. Kutukan yang menyebalkan, bukan?

ADVERTISEMENT

Begitu pula dengan karakter perempuan lain yang muncul pada novel ini. Ia juga jatuh hati pada lelaki dengan rentang umur jauh darinya--yang sudah punya kekasih. Seolah kutukan itu menular dan berpusar jadi lingkaran setan.

Itu sebabnya, “usia hanya angka” jadi kalimat yang berulang kali ditemukan pada novel ini, diucapkan oleh tokoh yang berbeda, namun terjerat situasi serupa: cinta terlarang.

Kenapa memilih menyukai pria ‘perusak’ yang membawa badai masuk dalam hidupmu, padahal tersedia lelaki lain yang bisa membuat hidupmu tenteram?

Ya, memangnya jatuh cinta bisa pilih orang?

Kadang jerat sukar dilepas, dan hampir pasti berujung tragedi. Tewasnya Keiko, misal, yang menurut dia (atau arwahnya) adalah buah dari pilihan sadar yang ia buat.

ADVERTISEMENT

Aku tidak apa-apa. Hidupku sangat bahagia. Memang jauh dari sempurna, tapi aku tidak menyesal. Aku telah membuat pilhan dan menerima segala konsekuensinya.

Begitulah kata Keiko si perempuan mati usai abunya diterbangkan angin gunung.

Bahagia dalam sunyi. Adakah yang seperti itu? Entahlah, tapi toh hidup ini bagai gugusan paradoks. Semua serba-relatif.

Keheningan makin terasa. Merayap melewati celah-celah. Udara terasa semakin padat, membentuk selubung kabut tembus pandang yang pekat.

Aku menghirup keheningan.

Ia menyusup ke dalam diriku dan membuatku hening.

Akulah keheningan.