Perempuan, Mari Memutus Mata Rantai Sunat Perempuan

Konten dari Pengguna

10 Agustus 2017 14:56 WIB

Tulisan dari Dara Adinda Kesuma Nasution tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

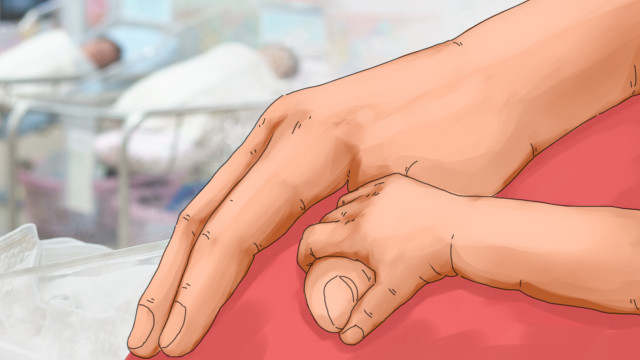

Di usia 22 tahun, saya baru mengetahui bahwa saya pernah mengalami Female Genital Mutilation (FGM) atau “sunat perempuan”. Ketidaktahuan saya disebabkan dua hal. Pertama, tidak seperti sunat laki-laki yang dirayakan dengan penuh sukacita, sunat perempuan merupakan praktik sunyi yang jarang dibicarakan dalam masyarakat. Apalagi, seksualitas masih merupakan wacana tabu di Indonesia sehingga tentu janggal untuk membicarakan perkara sunat-menyunat dengan orang tua. Kedua, praktik ini dilakukan ketika perempuan masih bayi sehingga saya tidak memiliki ingatan apapun.

ADVERTISEMENT

Ternyata, saya tidak sendirian. Pada 2016, UNICEF memperkirakan ada sekitar 200 juta perempuan yang telah mengalami FGM di seluruh dunia. Dari jumlah itu, 44 juta berasal dari Indonesia. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga dengan prevalensi FGM tertinggi, di bawah Gambia dan Mauritania.

Terdapat berbagai macam praktik FGM. Word Health Organization (WHO) membaginya ke dalam empat tipe. Tipe I disebut clitoridectomy, yaitu pemotongan sebagian atau seluruh klitoris. Tipe II merupakan pemotongan seluruh klitoris dan labia. Tipe III, infibulation, merupakan penjahitan vagina dengan hanya meninggalkan lubang kecil untuk menstruasi dan buang air kecil. Bentuk paling ekstrem dari FGM ini bertujuan untuk memastikan perempuan tetap perawan hingga tiba saatnya menikah. Terakhir, tipe IV merupakan segala bentuk tindakan yang membahayakan vagina, seperti menusuk atau menggores klitoris, peregangan klitoris dan, katerisasi dengan membakar klitoris dan jaringan di sekitarnya. Di Indonesia, FGM yang paling sering dilakukan adalah tipe IV dengan menggores klitoris perempuan.

ADVERTISEMENT

Berbeda dengan sunat laki-laki yang jelas mendatangkan manfaat, sunat perempuan sama sekali tidak memiliki manfaat kesehatan. Terlepas dari kecil atau tidaknya tindakan yang dilakukan, seluruh tindakan FGM sangat berbahaya karena dilakukan pada area sensitif perempuan. Dalam jangka panjang, praktik ini justru dapat menyebabkan masalah, seperti pendarahan, infeksi pada seluruh organ panggul, hingga disfungsi seksual (tidak dapat mencapai orgasme saat berhubungan intim).

FGM dan alasan di baliknya

Jika FGM tidak memiliki manfaat kesehatan, mengapa tetap dilakukan? Ibu saya sendiri mengutarakan dua alasan yang membuatnya setuju untuk menyunat saya. Pertama, ia percaya bahwa sunat perempuan diwajibkan oleh agama Islam. Kedua, ia juga percaya bahwa sunat akan membersihkan organ reproduksi perempuan. Benarkah demikian?

ADVERTISEMENT

Organisasi perempuan di bawah Nahdlatul Ulama, Fatayat NU , mengakui bahwa sunat perempuan sebenarnya tidak diperintahkan di dalam Al-Quran maupun hadits. Dari sudut pandang fikih pun, terdapat dua pendapat berbeda tentang hukum sunat perempuan, antara wajib atau sunnah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencoba mengakomodasi semua golongan dengan membolehkan sunat perempuan, asal tidak dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris.

Kedua, alasan sunat perempuan sebagai sebuah upaya membersihkan organ reproduksi. Alasan ini merupakan alasan yang diadopsi dari praktik sunat laki-laki dengan mengandaikan penis dan vagina mempunyai karakteristik yang sama. Sunat laki-laki dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada urin yang terperangkap dalam kulit penis sehingga laki-laki dapat beribadah dengan bersih. Sedangkan bagi perempuan, tidak ada penelitian medis yang menunjukkan bahwa urin dan sekresi kelamin lainnya dapat terakumulasi di vulva, vagina, atau uretra.

ADVERTISEMENT

Dengan demikian, tindakan menggores atau memotong klitoris tidak akan berdampak apa-apa bagi kebersihan organ reproduksi perempuan. Terlebih, FGM yang saya alami dulu dilakukan oleh seorang dukun sunat tradisional dan bukan oleh tenaga medis. Tidak ada yang bisa menjamin peralatan yang digunakan cukup steril. Alih-alih ingin sehat, bahaya infeksi sebenarnya mengintai saya pada waktu itu.

Jika dulu di tahun 1995 saya disunat oleh dukun sunat tradisional, maka belakangan, sunat perempuan dilakukan oleh tenaga medis, seperti bidan atau dokter. Gerakan FGM yang dilakukan oleh tenaga medis ini memang didukung oleh pemerintah karena dianggap lebih aman dan steril.

Sayangnya, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menyatakan bahwa tidak ada kurikulum tentang sunat perempuan dalam pendidikan bidan. Senada dengan hal itu, dr Artha Budi Susila Duarsa, MKes, dari Lembaga Studi Kependudukan dan Gender Universitas YARSI, Jakarta juga mengamini bahwa fakultas kedokteran tidak mengajarkan sunat perempuan.

ADVERTISEMENT

Ketiadaan prosedur FGM dalam kurikulum ini ini membuat bidan melakukan FGM dengan mencontoh prosedur pada sunat laki-laki. Hal ini berisiko karena bidan cenderung menggunakan gunting dan memotong penutup klitoris atau klitoris itu sendiri. Menurut penelitian dari Universitas Yarsi pada tahun 2010, 44 persen institusi kesehatan yang melakukan FGM turut “memotong bagian tertentu alat kelamin”.

FGM sebagai perpanjangan tangan patriarki

Sekilas, mitos-mitos yang beredar tentang FGM menyiratkan bahwa FGM merupakan tindakan terbaik dengan sejuta manfaat bagi perempuan. Saya paham ketika ibu saya mengizinkan saya disunat dulu, ia pun pastilah menginginkan yang terbaik buat saya. Namun jika dilihat lebih jauh, FGM sebenarnya adalah upaya patriarkis untuk merenggut otoritas perempuan terhadap tubuhnya sendiri.

ADVERTISEMENT

Ketika sunat perempuan dipandang sebagai sebuah upaya untuk “membersihkan”, maka kita patut curiga bagian mana yang dianggap kotor dan mengapa harus dimusnahkan. Klitoris -bagian yang harus dibuang itu- adalah organ yang diperlukan bagi kepuasan seksual perempuan. Pemitosan simbol kepuasan perempuan sebagai sesuatu yang kotor berarti penolakan terhadap seksualitas perempuan.

Jangan lupa bahwa masyarakat patriarkis selalu terobsesi dengan sosok perempuan ideal yang perawan dan tidak tartarik pada seks.

Dibanding penyintas FGM lainnya, saya mungkin lebih beruntung karena mengalami FGM tipe IV yang dilakukan ketika masih bayi sehingga tidak mengalami trauma. Namun, bukan berarti saya menerima FGM dengan lapang dada. Ada perasaan marah karena tindakan pada bagian tubuh paling privat dan mengandung potensi bahaya itu dilakukan tanpa consent.

ADVERTISEMENT

Saya tidak diberi kesempatan untuk menentukan apa yang terbaik untuk tubuh saya sendiri. Segala tindakan yang dilakukan tanpa consent adalah kekerasan, sekecil apapun itu. Maka dari itu, terlepas dari tipenya, FGM merupakan pelanggaran hak anak dan hak reproduksi perempuan.

Perempuan sebagai agen kultural FGM

Menariknya, ibu saya mendapatkan informasi tentang FGM justru dari nenek saya dan saudara-saudara perempuan lainnya. Nenek saya menyuruh ibu untuk menyunatkan saya yang baru lahir.

Hal ini menunjukkan bagaimana perempuan ikut menjadi agen kultural dalam melestarikan praktik sunat perempuan. Kunci kekuatan ideologi patriarki adalah ketika perempuan sendiri menerima dan melanggengkan penindasan terhadap perempuan lain, salah satunya karena tidak mampu melihat alternatif lain.

ADVERTISEMENT

Namun jika kita jeli, hidup dalam masyarakat patriarkis sebetulnya memberikan peluang besar bagi perempuan untuk memutus mata rantai FGM. Dalam sudut pandang masyarakat patriarkis, urusan pengasuhan anak umumnya diserahkan sepenuhnya kepada perempuan. Sang ibu diposisikan sebagai pihak yang paling tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Sekarang, persoalannya tinggal standar “terbaik” versi mana yang ingin kita ikuti?