Distorsi Electoral College dan Peluang The Con Man

26 Oktober 2020 8:43 WIB

ADVERTISEMENT

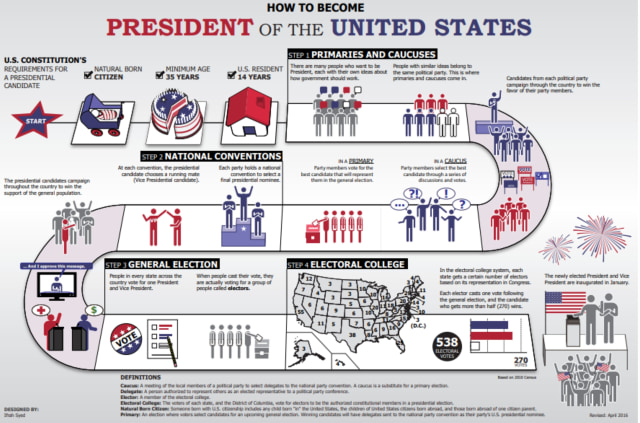

Pemilu presiden di Amerika Serikat kadang membingungkan karena adanya dua tingkat penghitungan kemenangan: Popular vote dan electoral vote.

ADVERTISEMENT

Popular vote, sama dengan di Indonesia, adalah jumlah suara yang diberikan pemilih secara langsung kepada kandidat. Sedangkan electoral vote adalah penjumlahan suara dukungan di dewan elektor, yang dikenal dengan sebutan electoral college di setiap negara bagian.

Kejadian membingungkan itu muncul saat kemenangan seorang kandidat di level popular vote bisa berbalik menjadi kekalahan di level electoral vote—sebagaimana terjadi di Pemilu Presiden 2016. Hillary Clinton saat itu mengungguli Donald Trump di level popular vote dengan selisih 2,8 juta suara. Tetapi Donald Trump ternyata memenangi penghitungan suara di level electoral vote dengan selisih 77 suara. Trump yang menjadi presiden, bukan Hillary Clinton.

Sepanjang sejarah pemilu presiden di Amerika, peristiwa seperti itu hanya terjadi lima kali di tahun 1876 (John Adams), 1824 (Rutherford Heyes), 1888 (Benjamin Harrison), 2000 (George W. Bush), dan 2016 (Donald Trump). Dan di November mendatang, peristiwa serupa bisa saja terjadi lagi. Ringkasnya, penghitungan suara elektor di tingkat electoral college bisa mendistorsi hasil popular vote.

ADVERTISEMENT

Bagaimana distorsi itu bekerja dan bagaimana pula efeknya terhadap strategi kampanye para kandidat presiden? Dan yang lebih penting, bagaimana distorsi itu tetap membuka peluang seorang Trump memenangi pemilu presiden dua kali?

Electoral college adalah hasil kompromi politik para elite politisi Amerika di abad 19 setelah berdebat tentang cara pemilihan presiden. Sebagian elite menginginkan pemilu langsung dan menyerahkan kunci kemenangan ke tangan pemilih, sedangkan sebagian yang lain menginginkan pemilu tidak langsung dan Kongres (House of Representatives) yang memegang wewenang memilih presiden. Lalu, muncullah electoral college atau dewan elektor itu.

Jumlah total dewan elektor secara nasional sebesar 538 suara, yang merupakan penjumlahan kursi Senate dan House of Representatives semua negara bagian. Proporsi dewan elektor di negara bagian sama dengan jumlah kursi House of Representative-nya. Dengan begitu ada variasi besaran dewan elektor, dari yang terkecil tiga elektor (misalnya Alaska, Delaware, dan beberapa lainnya) sampai yang terbesar 55 (California). Dewan elektor ini sendiri dipilih oleh partai politik yang memiliki calon presiden yang namanya terpampang dalam kertas suara.

ADVERTISEMENT

Distorsi pertama terjadi secara mekanik akibat pangadopsian prinsip the-winner-takes-all. Jika kandidat presiden dari Partai Demokrat memenangkan suara populer di negara bagian itu, maka sang kandidat mengambil semua suara electoral college di negara bagian itu—meskipun di tingkat popular vote kemenangannya hanya berselisih satu kertas suara saja. Begitu juga sebaliknya.

Transfer mandat pemilih ke electoral college itu pada gilirannya menghasilkan wasted votes atau suara terbuang. Sebab, suara pemilih yang kalah berhenti di setiap negara bagian dan berakhir di tangan electoral college di situ. Untuk keperluan analisis bisa saja wasted votes itu dijumlahkan di tingkat nasional. Namun proses itu tidak akan mengubah hasil akhir penghitungan di level electoral college. Ini yang menjelaskan terbaliknya hasil pemilu lima kali dalam sejarah Amerika—termasuk kemenangan Trump atas Hillary Clinton.

ADVERTISEMENT

Distorsi kedua terjadi akibat efek mekanik lain dari electoral college. Variasi besaran dewan elektor itu memberikan peta baku prioritas kampanye bagi para calon presiden. Para kandidat pasti akan mengutamakan kampanye di negara bagian yang memiliki ukuran electoral college yang besar.

Tetapi penentuan prioritas ini perlu dibarengi keping informasi lain, yakni pemetaan wilayah yang memisahkan safe states dari swing states.

Safe states adalah negara bagian yang mayoritas pemilihnya dikuasai satu partai saja. Secara tradisional, mayoritas itu akan memberikan suara ke salah satu kandidat—Republik atau Demokrat. Karena itu kandidat yang disokong partai dominan di negara bagian itu posisinya aman untuk memenangkan electoral college di situ. Istilah blue dan red states mewakili pola partisan itu: Blue states adalah basis Partai Demokrat (seperti California, Washington, Virginia), dan red states basis Partai Republik (seperti Texas, South Carolina).

ADVERTISEMENT

Sementara, swing states adalah negara-negara bagian yang jumlah pendukung partisan kedua partai besar itu berimbang—misalnya, Ohio, Florida, dan Illinois. Karena itu, sesuai istilahnya, di wilayah ini kemenangan bisa berayun ke biru atau ke merah. Pada satu pemilu presiden, negara bagian tersebut dimenangi oleh kandidat Republik, dan pemilu berikutnya dimenangi kandidat Demokrat.

Karena berayun warna antara merah dan biru, swing states ini juga dikenal dengan sebutan purple states. Pemilih independen yang tak berafiliasi ke partai mana pun umumnya menjadi kunci kemenangan seorang kandidat di wilayah swing itu. Karena menjadi gelanggang utama pertempuran, maka swing states juga disebut sebagai battleground states.

Pemetaan sederhana ini akhirnya membentuk strategi pemenangan kandidat untuk menyusun prioritas kampanye. Akan lebih efisien, misalnya, jika masing-masing kandidat mencurahkan sumber daya lebih banyak ke swing states ketimbang ke safe states.

ADVERTISEMENT

Threshold atau batas kemenangan di level electoral college ini adalah 270 suara yang diperoleh melalui popular vote. Batas kemenangan ini tidak persis separo-tambah-satu (dari total 538), karena asas proporsionalitas tak berlaku di situ dengan pengadopsian prinsip the-winner-takes-all.

Dengan basis pemetaan dan perhitungan seperti itulah Trump lebih memusatkan kampanyenya tahun 2016 ke sejumlah swing states saja. Kita tahu Trump kemudian unggul di electoral college dengan perbandingan 306:232. Dari 15 swing states, Trump memenangi tujuh di antaranya, yakni: Florida, Pennsylvania, Ohio, Georgia, Michigan, North Carolina, dan Wisconsin. Seandainya Hillary Clinton mampu memenangkan tiga saja dari tujuh tujuh swing states yang dimenangi Trump, yakni Pennsylvania, Wisconsin, dan Michigan, maka jumlah suara electoral college bagi Hillary akan mencapai 278. Gabungan electoral college di tiga negara bagian tersebut adalah 46, sementara, threshold kemenangan adalah 270 suara.

ADVERTISEMENT

Untuk pemilu November mendatang, Harry Enten, statistician CNN, membuat sebuah simulasi menarik. Dalam hitungannya, Trump tetap bisa memenangkan electoral college meskipun pada level popular vote ia tertinggal dari Joe Biden sebanyak lima juta suara—dua kali lipat keunggulan popular votes Hillary atas Trump. Kecerdikan Trump dan timnya memanfaatkan celah kemenangan melalui electoral college itulah yang merobohkan ramalan semua pollsters di 2016. Dan celah itu tetap memberikan harapan baginya untuk memenangi lagi pemilu tahun ini.

Rahasianya, di tahun 2016 Trump memakai taktik microtargeting, yang kemudian menjadi populer di jagat elektoral akibat terkuaknya skandal Cambridge Analytica yang menjadi riuh saat itu.

Intinya, melalui teknik microtargeting, tim kampanye Trump membidik target-target pemilih kecil di swing states dan pada tiap target mereka merancang pesan sangat spesifik. Konsistensi pesan antarkelompok tidaklah penting. Yang justru ditekankan bahwa setiap pesan bisa menyulut emosi target pemilih agar memilih Trump atau menolak Hillary Clinton. Dua cara ini berjalan beriring dan sangat efektif dengan hasil mengejutkan. Dengan teknik itu, tim kampanye Trump mampu untuk menambah dukungan dari satuan-satuan kecil tetapi menjangkau banyak kelompok pemilih.

ADVERTISEMENT

Setahun setelah pemilu presiden usai, Universitas Harvard membikin panel dengan mengundang tim kampanye dari dua kubu: Tim Hillary Clinton dan Tim Donald Trump. Panel itu bertujuan untuk mencari pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi di pemilu 2016 itu. Di samping debat panas yang terjadi di forum itu tentang etis-tidaknya pemakaian teknik microtargeting, tim kampanye Hillary mengakui bahwa mereka tidak mampu melacak ke mana, kapan, dan pada kelompok kecil mana saja teknik itu diterapkan oleh tim kampanye Trump. Pengakuan penting itu masih ditambah dengan sebuah pengakuan lain: Terlepas dari isu etika, teknik itu terbukti sangat efektif dan efisien.

Kini, Joe Biden tampak mengadopsi teknik sama yang menjadi bagian dari strategi kampanye besarnya. Pada titik ini kampanye Trump tak lagi memiliki keunggulan komparatif. Sementara, angin kemenangan sedang bergeser ke Biden yang makin mapan keunggulannya—setidaknya dilihat dari berbagai data polling.

Seminggu menjelang Hari-H, Biden unggul di semua swing states. Hanya di Ohio dan Texas saja, keunggulan Biden di bawah 1 persen. Karenanya, peluang kemenangan Trump kini hanyalah bersandar pada harapan bahwa pendukungnya akan secara masif menggunakan hak suaranya melampaui perkiraan pollsters, dan sedikit berharap pada efek debat presiden sesi terakhir kemarin.

ADVERTISEMENT

Akhirnya, keberadaan electoral college itu memang mendorong munculnya cara berkampanye yang efisien. Namun, lembaga itu ternyata membuka peluang terjadinya adu-cerdik yang bisa melebar menjadi adu licik. Trump telah memberikan eksemplar bagaimana kelicikan taktik yang menabrak etika melalui microtargeting, dan dia tetap memelihara harapan kemenangan melalui celah electoral college.

Saya kira, para framers yang membangun fondasi demokrasi di Amerika tidak mengantisipasi efek mekanik electoral college yang bisa memunculkan the con man bernama Donald Trump untuk menjadi seorang presiden.