Konten dari Pengguna

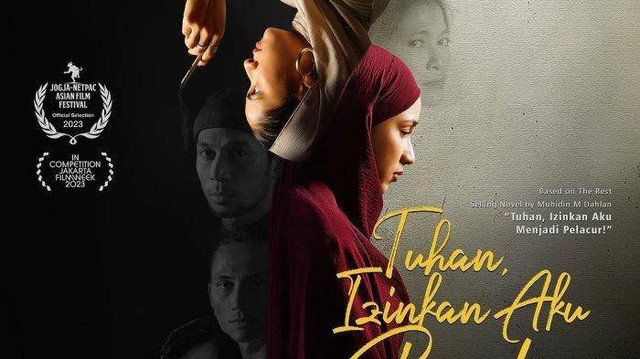

Tuhan, Izinkan Aku Berdosa (2024): Kritik Sosial dalam Balutan Film Religi

4 Juni 2024 15:19 WIB

·

waktu baca 3 menitTulisan dari Fatikhatur Rizqya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

kumparan Hadir di WhatsApp Channel

Follow

Di tengah gempuran film horor dengan views fantastis di Indonesia, Hanung Bramantyo bersama Dapur Films kembali merilis satu film religi berjudul Tuhan, Izinkan Aku Berdosa (2024). Film dengan judul kontroversial ini mengadaptasi novel karya Muhidin Dahlan, dengan judul yang lebih kontroversial lagi, yaitu Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur! yang terbit 11 tahun yang lalu.

ADVERTISEMENT

Dengan melihat judul novelnya, penonton sudah dipersilakan membangun asumsi tentang apa yang dialami karakter utama dalam novel tersebut. Namun, bagaimana dengan filmnya?

Film berdurasi 1 jam 54 menit ini menceritakan perjalanan seorang wanita bernama Nida Kirani atau Kiran, dengan segala dinamika kehidupannya. Dikemas dengan sudut pandang orang pertama, Kiran menceritakan bagaimana kehidupannya berbalik 180 derajat dari seorang mahasiswi yang berkelakuan baik, cerdas, dan kritis hingga menjadi seorang pelacur karena sebuah peristiwa menyakitkan yang ia alami.

Meski menampilkan judul yang religius, film ini tidak hanya fokus mengangkat pergolakan batin Kiran dan hubungannya dengan Tuhannya. Lebih dari itu, film ini sarat akan gambaran problematika sosial yang banyak terjadi di dunia nyata, termasuk di Indonesia. Apa saja?

ADVERTISEMENT

Kesenjangan Ekonomi dan Dampaknya pada Akses Pendidikan dan Kesehatan

Dalam film, Kiran diceritakan sebagai mahasiswi yang berasal dari desa dengan keluarga yang berlatar belakang ekonomi rendah. Hal ini akhirnya berimbas pada akses pendidikan yang diterima Kiran. Untuk mendapatkan akses pendidikan lanjut, Kiran harus merantau ke kota dan meninggalkan ayah-ibunya yang sudah lanjut usia dengan kondisi kesehatan yang memburuk tanpa pengawasan langsung.

Kesenjangan ekonomi juga berimbas pada kesehatan ayah Kiran, yang memburuk akibat kurangnya akses pada fasilitas kesehatan yang ramah bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, sehingga orang tua Kiran harus memilih antara mencukupi kebutuhan pendidikan Kiran atau menebus obat-obatan yang sebenarnya sama pentingnya.

Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender

Dinamika kehidupan Kiran mengantarkannya bertemu dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Kiran, seorang mahasiswi yang juga aktivis gerakan Islam, terpaksa harus tinggal di lingkungan prostitusi karena kesenjangan ekonomi. Keputusan Kiran mendapat pertentangan dari organisasi yang dinaunginya, ia dan pemilik kos tempat ia tinggal yang juga seorang perempuan, mendapatkan diskriminasi berupa larangan untuk tinggal di lingkungan tersebut.

ADVERTISEMENT

Selain itu, dominasi budaya patriarki begitu kental terasa saat Kiran dijodohkan dengan seorang Ustadz yang menjadi pimpinan organisasi yang dinaungi Kiran. Kiran mendapatkan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, karena dinilai berani melawan keputusan sang Ustadz.

Agama sebagai Topeng dan Alat Berpolitik

Kontestasi politik dengan segala rahasia di baliknya juga menjadi salah satu hal menarik yang diangkat dalam film ini, termasuk rahasia bahwa agama selalu menjadi komoditas politik dalam ajang 5 tahunan itu. Dalam film, hal ini ditampilkan secara eksplisit melalui gambaran para “klien” Kiran.

Bagaimanapun, representasi pemimpin yang religius selalu mendapat tempat di hati masyarakat yang akhirnya membuat manusia berlomba-lomba menampakkan diri mereka yang religius di hadapan publik dan menyembunyikan rapat-rapat diri mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan.

ADVERTISEMENT

Peristiwa ini juga ditampilkan mendekati apa yang terjadi di dunia nyata, di mana pengaruh branding religius seorang pemimpin dimaknai berlebihan oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan menengah ke bawah, sebagai konsekuensi terbatasnya akses terhadap informasi dan pendidikan, seperti yang dialami oleh keluarga Kiran di desa.

Begitulah film ini dapat menjadi sebuah angin segar bagi perfilman Indonesia yang belakangan hanya didominasi genre horor religi. Film ini, dengan kontroversinya, berhasil menyajikan ending terbuka untuk penonton dapat memberikan persepsi yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman pribadinya saat menyaksikan film ini.