Setelah Aksi Mahasiswa

Konten dari Pengguna

29 September 2019 20:19 WIB

Tulisan dari Grady Nagara tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

Alarm demokrasi Indonesia berdering kencang. Ribuan massa yang didominasi mahasiswa tumpah ruah di jalanan Jakarta pada 24 dan 25 September lalu. Tidak hanya di Jakarta, aksi massa juga pecah di kota-kota besar lainnya seperti Yogyakarta, Semarang, Solo, Malang, Bali, Bandung, Aceh, dan Makassar. Ada tujuh tuntutan yang di antaranya adalah menolak RUU pertambangan minerba, RUU pemasyarakatan, dan RUU ketenagakerjaan. Namun, yang paling nyaring adalah menuntut pembatalan UU KPK dan menolak RKUHP.

ADVERTISEMENT

Ada hal yang menarik di sini. Jika biasanya isu ekonomi-sosial selalu menjadi martir aksi protes, kali ini massa menuntut akan hak-hak sipil dan politik (sipol) serta agenda demokrasi. Menolak RKUHP itu artinya menolak negara 'mengobok-obok' wilayah privat dan kebebasan warga. Sedangkan menuntut pembatalan UU KPK berkaitan dengan amanat reformasi untuk memberantas korupsi. KPK sampai saat ini masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat kita sebagai ‘anak kandung’ reformasi.

Aksi protes yang dimotori mahasiswa Indonesia telah mengingatkan kita pada gerakan massa yang sedikit-banyak mirip dengan apa yang terjadi di Hong Kong. Bagaimana gerakan massa di Hong Kong dapat memberikan pelajaran bagi kita, Indonesia?

Pelajaran dari Hong Kong

Tahun ini, Hong Kong memasuki sekuel ketiga dari kulminasi protes massa pasca-penyerahan kawasan ini dari Inggris ke Cina tahun 1997 silam. Kulminasi pertama terjadi pada 2003 di mana massa menolak RUU keamanan nasional yang disinyalir membatasi kebebasan bicara, dan kulminasi kedua terjadi pada 2014 yang kita kenal dengan ‘gerakan payung.’

ADVERTISEMENT

Yang kedua ini, massa memprotes keputusan Komite Nasional Rakyat Tiongkok yang membatasi hak pilih umum (universal suffrage) untuk pemilihan kepala eksekutif Hong Kong tahun 2017. Aksi protes kembali lagi tahun ini, di mana massa menolak revisi UU ekstradisi karena menganggap Cina daratan dapat menghukum musuh-musuh politik mereka di Hong Kong yang notabene adalah aktivis HAM dan aktivis pro-demokrasi.

Dari rangkaian kulminasi itu, kesamaannya adalah tuntutan akan hak sipol yang memicu protes, selain gerakan dimotori oleh mahasiswa yang teraliansi dalam Hong Kong Federation of Students (HKFS).

Demokrasi dan hak sipol adalah barang mahal bagi warga Hong Kong. Setelah kekecewaan warga karena tindakan manipulatif Cina daratan dalam pengalihan wilayah Hong Kong dari Inggris, disusul rangkaian kebijakan yang mengebiri kebebasan politik warga negara. Pemerintah pusat Cina terlihat sangat ingin memengaruhi politik Hong Kong, sekali pun Hong Kong memiliki sistem politik yang berlainan sama sekali dengan negara pusatnya, setidaknya sampai 2047 mendatang.

ADVERTISEMENT

Bentuk intervensi Cina yang paling terasa adalah menempatkan kepala eksekutif Hong Kong yang pro-Beijing. Dua kepala eksekutif periode sebelum dan sekarang, Leung Chun-ying dan Carrie Lam, disinyalir adalah ‘boneka’ Beijing untuk mengendalikan Hong Kong. Untuk itulah mengapa di tahun 2014, massa menuntut penghapusan komite pemilihan dan menuntut pemilihan langsung, di mana rakyat dapat turut menentukan dan memilih kandidat kepala eksekutifnya sendiri. Rakyat Hong Kong menginginkan demokrasi yang sesungguhnya.

Struktur politik Hong Kong yang oligarkis juga membuat ketimpangan di kawasan ini sangat buruk. Koefisien gininya mencapai 0,473 pada 2016 lalu. Oligark itu telah menggasak lahan fungsional, dan menguasi sentra-sentra bisnis seperti pusat perbelanjaan, telekomunikasi, farmasi, dan transportasi (Prayogo, 2019). Akibatnya adalah kelangkaan lahan (land shortage), diikuti dengan lonjakan harga tanah, perumahan, dan barang-barang pokok. Oligarki yang berwujud relasi kuasa antara negara dan kelompok bisnis ini juga sangat mendominasi komite pemilihan. Mereka mengontrol kepala eksekutif yang terpilih.

ADVERTISEMENT

Kemiskinan di Hong Kong memang mengkhawatirkan. Meskipun demikian, menurut Stephan Ortmann (2015) dalam Kyoto Review, realitas kemiskinan tidak menjadi martir utama mobilisasi aksi protes. Serikat buruh yang dianggap pembawa gerbong isu ekonomi-sosial juga gagal mengonsolidasikan diri untuk melancarkan mogok massal (Panimbang, 2015). Para buruh itu masih terlalu takut mengambil risiko pemecatan dan kehilangan pekerjaan sekali pun mereka diupah dengan sangat murah. Terlebih mereka harus dihadapkan dengan situasi pasar tenaga kerja yang sangat kompetitif.

Justru kelompok pelajar dan kelas menengah yang menjadi motor utama aksi-aksi protes. Alih-alih protes akan realitas kemiskinan, mereka justru lebih mengkhawatirkan kehidupan masa depan yang kian tidak menentu. Kelompok ini secara nyata merasakan kualitas hidup yang memburuk, ditambah rasa muak terhadap politik Hong Kong yang abai terhadap kebebasan sipil warga negara. Kombinasi apik ini membuat rakyat semakin jengah, dan bisa meluap ketika dihadapkan dengan kebijakan yang anti-demokratis.

ADVERTISEMENT

Ketika pemerintah Hong Kong mewacanakan revisi aturan ekstradisi, sontak amarah rakyat meledak. Aksi protes yang mencapai 2 juta massa itu tidak bisa dihindari. Semua orang dari pelbagai profesi tidak mau ketinggalan untuk turut meluapkan amarahnya. Para pelajar, mahasiswa, profesional, aktivis, hingga ibu-ibu rumah tangga turut ikut menumpahkan rasa muaknya terhadap pemerintah.

Pola gerakan perlawanan yang dipakai juga sama sekali beda dari gerakan-gerakan tradisional yang pernah exist sebelumnya. Melalui kanal media sosial, kaum kelas menengah ini membagikan keresahannya, hingga membuat komunikasi dan pengorganisasian massa yang efektif. Titik aksi menyebar ke berbagai wilayah: Mong Kok, Wan Cai, Tsim Sha Tsui, dan daerah lainnya, tanpa diorganisir oleh pemimpin tunggal (leaderless). Hal ini membuat aparat kesulitan untuk mengidentifikasi provokator massa.

ADVERTISEMENT

Apa yang terjadi sesungguhnya adalah perjuangan personal, kemudian terakumulasi dalam bentuk kesadaran kolektif dan solidaritas sosial. Buktinya, membatalkan RUU ekstradisi tak mampu menahan gelombang massa. Para demonstran masih terus memenuhi kawasan padat di kota yang kecil ini. Tuntutan massa kini beralih ke agenda demokratisasi, terutama mendesak agar tidak ada lagi intervensi Cina atas politik Hong Kong.

Kegagalan Jokowi?

Ada kemiripan antara aksi mahasiswa Indonesia belakangan ini dengan apa yang terjadi di Hong Kong. Kemiripan itu terutama pada tuntutan akan kebebasan sipil dan demokrasi, serta pola gerakan yang didorong oleh media sosial.

Pertama soal kebebasan sipil, yang nampaknya cukup mengusik kehidupan masyarakat kelas menengah di Indonesia. Serupa dengan Hong Kong, kelas menengah di Indonesia merasa terusik jika kehidupan privasinya dikendalikan negara. Jadi, alih-alih mereka geram atas ketidakadilan sosial, mereka justru terlihat ingin menyelamatkan kepentingan pribadinya. Sedangkan gerakan buruh sendiri untuk saat ini belum mampu untuk mobilisasi massa secara sustain dalam isu keadilan ekonomi, di tengah fragmentasi dan kooptasi elite politik terhadap serikat buruh.

ADVERTISEMENT

Kedua, soal kekuatan media sosial dalam membangun opini publik. Nada negatif yang bersinggungan dengan kepentingan personal membuat media digital efektif untuk membangun komunikasi, organisasi massa, identitas, dan atensi publik (Ho, 2017). Meminjam istilah sosiolog Manuel Castells (2013), gerakan sosial yang dipengaruhi oleh media digital disebut sebagai jejaring gerakan sosial (networked social movement). Dalam bentuk ini, gerakan sosial lebih terdesentralisasi, lebih cair, lebih spontan, dan aksi protes lebih dimotivasi oleh kepentingan personal.

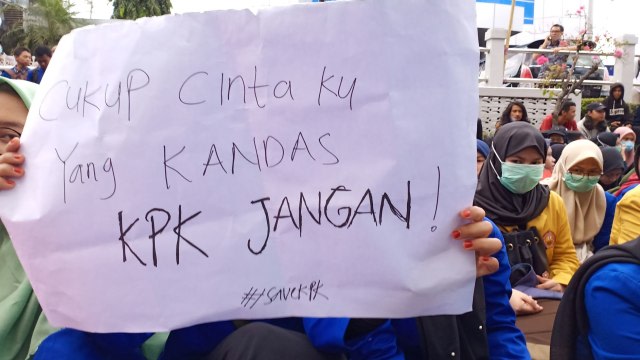

Itulah mengapa aksi mahasiswa yang diklaim lebih besar dari gerakan reformasi 1998 ini sangat jauh berbeda dari pendahulu mereka. Narasi lawas bahwa mahasiswa adalah agent of change tidak menarik bagi mahasiswa hari ini. Lihat saja poster-poster kreatif dan satire yang dibawa mahasiswa dalam aksi. Hampir semuanya berisikan lelucon kehidupan personal, bukan kalimat garang yang bernuansakan heroisme a la mahasiswa jaman dulu.

ADVERTISEMENT

Model gerakan yang dipicu arus media digital memang mampu memunculkan solidaritas. Para aktor dan aktris, selebgram, akademisi, sampai pelajar STM pun ikut memberikan dukungan kepada aksi mahasiswa. Gelombangnya memang besar, tapi sayangnya gerakan ini bisa bubar lebih cepat, karena martir tuntutan masih terfokus pada sesuatu yang dirasakan (realitas empiris). Revisi UU KPK, RKUHP, RUU pertanahan, dan lain sebagainya, memang bermasalah. Tapi, realitas empiris itu sesungguhnya terjadi akibat struktur sosial-kekuasaan tertentu yang membuat para pejabat publik kita membuat keputusan ngawur.

Ini yang membedakan kita dengan gerakan massa di Hong Kong. Pengalaman kegagalan mereka di gerakan payung 2014 akibat fragmentasi dan ego personal, membuat mereka sadar bahwa pokok masalah bukan semata-mata di RUU ekstradisi yang diwacanakan pemerintah. Protes massa kemudian mengarah pada struktur sosial anti-demokratis yang membuat kebijakan merugikan itu muncul. Sebab itulah sekarang, massa di sana menyebut dirinya sebagai ‘anti-totalitarianisme’ atau ‘anti-Chinazi’ -- istilah satire yang menyamakan Cina daratan dengan Nazi Jerman -- yang membuat demokrasi mereka terobok-obok.

ADVERTISEMENT

Di Indonesia, munculnya kebijakan non-demokratis dan melemahkan agenda anti-korupsi sesungguhnya terjadi akibat struktur politik yang oligarkis. Pertanyaannya, apakah aksi massa, terutama mahasiswa, bisa menyasar struktur ‘terselubung’ itu? Andai tuntutan mereka dipenuhi, entah dibatalkan atau ditunda dalam waktu yang tak menentu, apakah gelombang besar massa itu masih bisa bertahan? Meminjam analisis Roy Bhaskar (1975), fenomena sosial yang tidak dipahami dalam konteks struktur sosial sebagai penyebab utama, membuat gerakan massa justru tidak bisa bertahan. Gerakannya besar, tapi tidak berkelanjutan.

Barangkali akan lain cerita dengan kondisi saat ini, di mana justru administrasi Jokowi menerapkan pola yang represif terhadap warga sipil. Hampir di tiap titik aksi selalu jatuh korban, bahkan berujung kematian. Jurnalisme warga yang merekam secara real time tindakan represif aparat justru membuat napas gerakan makin panjang. Amarah publik tersulut dengan rekaman yang memperlihatkan bagaimana polisi memukuli mahasiswa secara brutal, atau menabrak warga sipil dengan Baracuda. Belum lagi penangkapan aktivis pro demokrasi dengan dalih menyebar kebencian, ditambah rasa muak terhadap buzzer yang membela pemerintah dengan membabi buta tapi tidak tersentuh masalah hukum padahal jelas-jelas menyebarkan berita bohong.

ADVERTISEMENT

Jika kita lihat pengalaman negara lain yang represif terhadap gerakan massa, justru membuat gelombang protes itu semakin besar. Di Chile, ketika presiden Michelle Bachelet menangkapi para pelajar yang menuntut reformasi pendidikan tahun 2006, justru membuat gelombang protes semakin besar, hingga lahirlah penguin revolution dan disusul Chilean Winter lima tahun setelahnya. Gelombang protes di Bangladesh tahun 2018 lalu juga direspons dengan tindakan represif aparat, termasuk penangkapan wartawan. Akibatnya, aksi protes yang terjadi berikutnya semakin besar, dengan tambahan tuntutan agar pemerintah membebaskan para demonstran.

Kepala eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, sudah membatalkan RUU ekstradisi, dan siap mundur karena tidak mampu mengatasi kerusuhan yang membuat para taipan kehilangan aset hingga 20 miliar US dollar. Tentu saja tidak relevan bagi Jokowi untuk mundur, karena bukan itu pokok masalahnya. Hal yang harus dilakukan Jokowi adalah menata kembali administrasinya dengan mencopot menteri dan jenderal bermasalah yang mengomandoi represivitas aparat. Yang harusnya dilakukan adalah, bersikap adil terhadap suara sumbang yang mengkritiknya dengan nada keras. Bukan justru membangun opini publik melalui buzzer yang melakukan doxing terhadap aktivis.

ADVERTISEMENT

Jokowi harus memenuhi kehendak publik yang diwakili demonstran, terutama segera mengeluarkan perppu KPK dan membatalkan RUU lain yang dianggap bermasalah. Tapi, apakah Jokowi cukup berani untuk itu? Apakah presiden Jokowi bisa mengambil langkah tegas yang berpihak pada rakyat? Jika presiden Jokowi masih bersikap mengambang, tidak tegas dalam memihak kepada konstituen utamanya, itu menunjukkan gejala kuat bahwa presiden tidak independen dari jeratan oligarki yang ada di sekelilingnya. Setelah itu, gelombang aksi protes akan semakin besar lantaran para pegiatnya diperlakukan represif, dan kepentingannya sama sekali tidak diakomodasi.

Grady Nagara. Manajer program Next Policy