Lupakan dulu Drakor. Sekarang saatnya Dracor: “Drama Corona”, tanpa kaleng-kaleng.

Sejak Presiden RI mengumumkan jatuhnya korban corona akhir Februari lalu, sejumlah pihak mulai respons cepat. Kantor saya misalnya.

Hand sanitizer langsung ditempatkan di berbagai sudut gedung. Di gerbang, petugas siap dengan alat pengukur suhu badan. Di rumah, saya dan istri juga langsung berburu hand sanitizer, masker, dan sterilizer ruangan.

Seiring meningkatnya korban jiwa, sejumlah kantor menerapkan work from home (WFH). Pendidikan juga dialihkan dari sekolah ke rumah-rumah.

Kami sekeluarga me-lockdown diri sendiri. Setiap orang dan barang dari luar yang masuk ke rumah kami “sterilkan”. Belum cukup, istri mengeluarkan “fatwa” haram ber-transportasi umum, termasuk ojek online.

Hand sanitizer, masker, dan sterilizer ruang juga tersedia di mobil keluarga. Hanya saya yang boleh ke luar rumah untuk keperluan darurat disertai kewajiban berikut sekembalinya di rumah:

Diet di rumah diperketat dengan santapan yang wajib masak sendiri. Namun sayang, bisa jadi, ikhtiar ekstra kami dan kamu seperti itu bisa berbuah sia-sia.

Rumah kami di kawasan Tangerang Selatan. Kenyataannya, jalanan masih riuh ramai aktivitas warga. Restoran dan toko buka seperti biasa. Warga tanpa ragu masih berkumpul di tempat-tempat terbuka, tanpa hand sanitizer, tanpa masker.

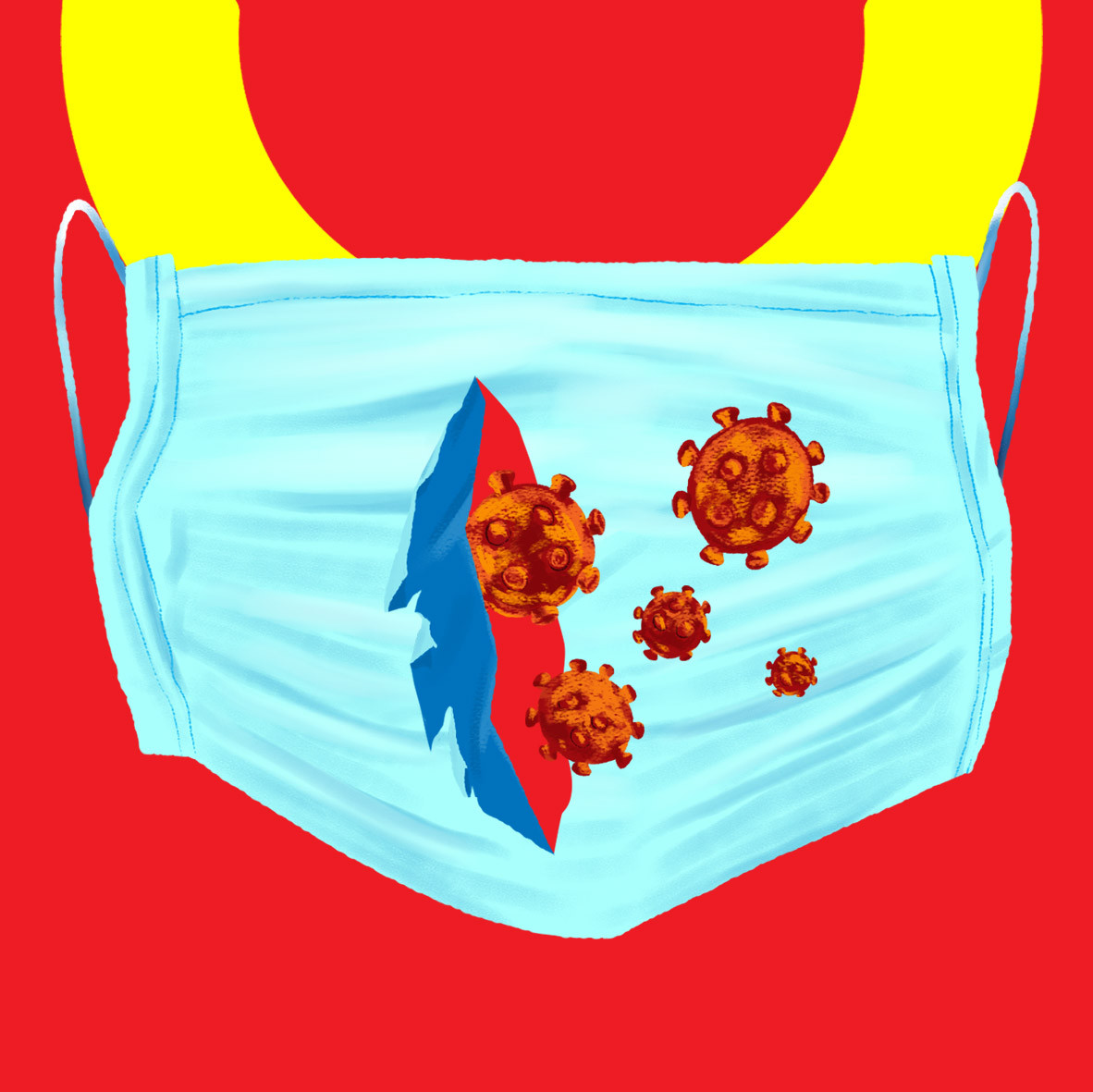

Sebagian besar pengendara sepeda motor, pejalan kaki, penjaga toko, dan tukang parkir terus beraktifitas tanpa perlindungan ekstra. Bolehlah kalau saya taksir sekitar 90 persen warga di luar rumah beredar tanpa masker.

Saban malam, jalan raya di belakang rumah pun selalu ramai balapan liar. Ampun. Sebegitu tak acuhkan kita?

Padahal di China, tempat virus itu berawal, keadaan serba kebalikannya. Bisa jadi, ada benarnya pendapat Ian Goodrum, kolumnis China Daily, yang menyebutkan bahwa ”Epidemi (Corona) mengungkap karakter sebenarnya sebuah negara.”

Memang, dalam tulisannya, Goodrum membandingkan China dengan Amerika Serikat. Tapi buat saya, pesannya bisa juga dialamatkan ke kita. Bahwa, sikap kolektif kita pada corona menelanjangi karakter kita sebagai bangsa.

Lantas, apa bedanya kita dengan China?

“Pemerintah China kuat, rakyat terbiasa nurut. Tidak banyak pertanyaan dari warga kalau ada pernyataan pemerintah untuk stay di rumah dan pakai masker terus-terusan. Dampaknya signifikan,” jelas Victor S. Hardjono, fungsi politik Kedubes RI di Beijing kepada penulis.

“Di sini sistemnya berbeda dengan di Indonesia. Dari atas ke bawah serentak. Sama semua.” jelas Radityo Panjaitan, Konsul Muda Penerangan dan Sosial Budaya (Pensosbud) di Konsulat Jenderal RI di Shanghai.

“Warga di sini sangat patuh pada pemerintah. Kalau tidak patuh, kredit sosial mereka akan dikurangi, juga ada sanksi denda” sambung Kurniawan Wibowo, Konsul Pensosbud di KJRI Guangzhou.

Narasi dan informasi yang dibangun dari pusat ke daerah bersifat tunggal, tanpa informasi kedua, ketiga dan keempat.

“Semua melalui satu pintu. Begitu pemerintah bilang harus begini, harus begitu, ya sudah. Itu tidak untuk dipertanyakan,” pungkas Victor.

Tidak hanya di Indonesia, harga masker juga melonjak mahal di China. Harga satu pak (50 pieces) masker di China saat pandemi terjadi mulai dari 140RMB atau sekitar Rp 280 ribu.

Di masa-masa awal pandemi, kelangkaan masker sangat terasa. Saat itulah warga China memunculkan kreativitasnya membuat masker, mulai dari botol minuman hingga bra.

“Untuk masyarakat kelas menengah ke bawah bahkan masker-nya sampai dicuci ulang atau disemprot-semprot. Warga mau tidak mau harus pakai masker, karena ada sanksi dari pemerintah,” jelas Victor.

Namun, soal harga kebutuhan mendasar warga di masa pandemi ini, pemerintah RRT tidak main-main. Para penimbun dan spekulan harga dikenakan denda fantastis.

Pada akhir Februari, Beijing Jimin Kangtai Pharmacy didenda 3 juta RMB (sekitar Rp 6 miliar) karena menjual masker N95 merk 3M seharga 850RMB. Padahal, harga barang yang sama dibanderol 143RMB (Rp 286 ribu) di toko-toko online.

Warga RRT bahkan membuat aturan sendiri yang jauh lebih ketat dari aturan yang dikeluarkan pemerintah. Misalnya, larangan bagi selain penghuni sebuah compound/apartemen untuk berkunjung.

Tidak hanya kreatif membuat aturan, ada juga pihak swasta yang kreatif membuat solusi. Salah satunya Alipay dan Wechat. Dua perusahaan raksasa China kelas dunia itu menciptakan aplikasi sistem warna dan QR code untuk memberikan label status bebas corona seseorang.

Hijau untuk yang aman sehingga boleh bebas berkeliling kota, kuning dan merah untuk yang perlu dikarantina di rumah maupun rumah sakit.

Label diberikan dengan melihat rekam jejak digital seseorang. Misalnya, berapa lama seseorang berada di sebuah daerah yang rawan virus corona dan interaksi dengan warga yang terjangkit corona. Per awal Maret, sistem tersebut telah digunakan oleh 700 juta orang di lebih dari 100 kota di China.

Tidak sedikit pabrik di China yang mengalihkan line produksinya untuk memproduksi masker, hazmat (pakaian pelindung anti virus) dan hand sanitizer.

Digenjotnya produksi alat kesehatan mengerek China sebagai produsen masker terbesar di dunia dengan 116 juta helai/hari. Padahal, sebelum pandemi terjadi, China sudah menguasai 50 persen produksi masker global dengan 20 juta helai/hari.

“Pengalihan lini produksi pabrik seperti ini sepertinya dapat dicontoh di Indonesia,” gagas Wibowo dari KJRI Guangzhou.

China pun saat ini tidak hanya swasembada masker, namun juga aktif mengirimkan bantuan masker ke negara-negara lain di dunia.

Ketika terjadi lockdown, ekonomi China tidak serta merta ambruk karena sudah ditopang dengan sistem belanja online, logistik dan supply chain yang relatif mapan.

“Itu yang saya rasakan selama di China,” ujar Prapto, pengusaha Indonesia di China yang bisnis makanan ringannya justru meningkat pesat selama lockdown terjadi.

Digitalisasi banyak hal di China juga turut menekan penyebaran corona. Termasuk uang digital yang saat ini sudah digunakan lebih dari 90 persen warga di China. Dengan sudah lazimnya transaksi tanpa uang cash ini, dengan sendirinya potensi penyebaran corona melalui lembar uang semakin berkurang.

Kepada penulis, WNI di China umumnya memang menyayangkan sikap pemerintah RI juga warga yang dinilai tidak serius menghadapi corona. Tapi, melihat struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya di China, jelaslah mengapa penyikapan corona menjadi begitu berbeda di tanah air.

Corona, ini bukan China, inilah Indonesia.