Banyak orang takut neraka. Ada pula yang ngeri pada serangan terorisme. Yang lainnya ciut terkena Ebola, bergidik pada siksa kubur, pada kecoa, pada mertua yang memaksamu rajin ikut pengajian, pada rentenir, pada bini yang [silakan isi sendiri], pada kemungkinan Eiichiro Oda mati sebelum One Piece tamat, pada masa tua yang sepi, pada jutaan hal menyeramkan lainnya.

Kami jadi tahu, dari hampir dua jam mengobrol dengannya, setidaknya ada tiga hal yang ditakuti Beni Satryo.

“Aku bingung pas kemarin peluncuran buku itu. Kubilang, ‘Udah, enggak usah. Ngapain peluncuran buku?’ Aku takut ditanyain di forum besar gitu, aku enggak tahu mau ngomong apa,” kata Beni, memegang sebotol bir Bintang yang berembun.

“Kayak kemarin di (Post) Santa, aku stres banget itu. Aku kan introver ya,” ia terkekeh lalu melanjutkan, “Introver kok ngomong. Goblok. Hahaha.”

Saking pemalunya, kata Beni, ia tak pernah memajang foto sendiri di semua media sosial maupun aplikasi pengirim pesannya. Di profil WhatsAppnya tidak ada foto Beni atau pacarnya ataupun foto keduanya. Yang ada hanya Patchy the Pirate, kapten bajak laut di kartun Spongebob Squarepants. Foto tersebut membuatmu terus waspada menyiapkan Aye-aye, Captain! bila sewaktu-waktu Beni bertanya, Are you ready kids?

Foto di profil WhatsApp Bapak kok malah kapten dari Spongebob, sih? Ya walaupun sebenarnya nggak apa-apa juga.

Aku tuh tertarik banget sama Spongebob. Aku menonton Spongebob kan dari SMA ya dan semakin ke sini tuh semakin.. Tadinya aku menganggap Squidward (Quincy Tentacles) itu adalah orang yang menyebalkan. "Kaku amat sih lu, enggak bisa senang-senang apa kamu?"

Dulu kan selalu, "Wah, aku Spongebob (Squarepants)!" Kan keren, positif, happy terus, haha-hehe. Tapi semakin ke sini, semakin aku di Jakarta, bekerja, kan ada tayangan ulangnya tuh di GlobalTV, "Ini kok Spongebob jadi menyebalkan ya?" Padahal episodenya sama.

Ya Squidward itu memang gambaran orang yang berutinitas, yang dia cuma pengin kerja, “Udah bayar gue”, “Aku pengin istirahat”; “Aku punya hobi main klarinet"; "Aku nggak mau direpotin apapun". Individual. Sementara Spongebob, “Apa sih berisik banget?” Kayak... kok keren, ya.

Tapi ya sebenarnya aku kan pemalu. Aku enggak pernah mau pasang foto profilku sendiri. Intinya itu sih. Hehe.

Foto di Twitter juga Iwan Fals ya, Pak...

Di Twitter Iwan Fals. Tapi ganti karena reformasi dikorupsi. Hehe. Tadinya pengin kayak GM (Goenawan Mohamad), yang dari awal dia bikin Twitter enggak pernah ganti profpic itu. Burung itu.

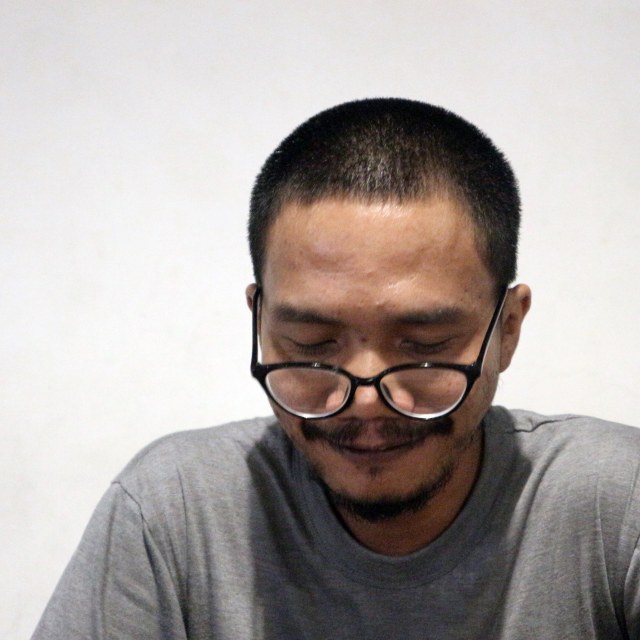

Kami bertemu Beni Satryo sehabis magrib sebulan lalu, Kamis (24/10), di Coffeewar, Kemang, Jakarta Selatan. Kafe malam itu agak sepi. Mungkin gerimis di luar, hari yang masih tengah pekan, dan tanggal yang mulai uzur membuat orang betah pura-pura kerja di kantor.

Saya dan Ratmia senang dengan suasana sepi itu karena suara rekaman tak akan banyak terganggu dan kerja transkrip yang menyebalkan bisa sedikit tertanggungkan.

Beni datang beberapa menit belakangan. Ia jalan dari kantornya, Tirto.id, yang tak jauh-jauh amat dari kafe itu. Setelah masuk kafe yang remang itu, Beni langsung mendatangi meja kasir, memesan pilsener, membawa sendiri botolnya, baru kemudian duduk bersama kami.

Kaosnya abu-abu, yang di beberapa titik menggelap karena basah entah oleh keringat atau gerimis tadi. Kacamatanya, seperti selamanya, setia tergantung gawat di ujung hidung. Namun ada yang kurang dari Beni Satryo kali ini: tak ada topi di kepalanya—baik yang flat cap seperti yang umum dipakai Sapardi maupun jenis bucket yang biasa dipakai tukang bakso atau mbak-mbak indie masa kini.

“Iya nih. Tadi aku cari-cari nggak ada. Ke mana ya?” kata Beni soal topinya yang absen.

Tentu saja tujuan kami menemui Beni adalah untuk membicarakan puisi-puisinya—ia baru saja menerbitkan buku kumpulan puisi kedua. Bukunya kali ini jauh lebih matang, meski isi dan pendekatannya relatif sama dengan buku pertama: ia berbicara soal urbanisasi lewat lagu dangdut “Masa Lalu”; soal perjudian dengan nasib lewat laju tronton di Pantura; soal mimpi yang pelan-pelan ditanggalkan pada lembar rafia dan Honda Astrea, soal kemiskinan yang karib; soal Jakarta itu sendiri.

Jakarta. Jakarta yang sama yang rela ia akrab-akrabi demi meninggalkan Yogyakarta yang sudah delapan tahun ia diami.

Puthut (EA) pernah menulis cerita soal Bapak. Bagaimana semasa jadi wartawan, Bapak pernah menolak perintah atasan dan tak mau liputan ke Jogja dengan alasan “...punya persoalan dengan kota itu,” —meski akhirnya bersedia karena diinapkan di Hotel Sheraton dan terbangnya bersama Garuda Indonesia. Tapi, Jogja serunyam apa sampai Bapak mempertaruhkan karier untuk ngotot tidak ke sana?

Keluar dari Jogja itu salah satu keputusan terbesar dalam hidupku. Aku memang baru 31 tahun, cuma salah satu keputusan yang harus aku ambil dan lumayan banyak mengubahku ya keluar dari Jogja.

Ketika misalnya kalau kamu kuliah di Jogja—aku delapan tahun ada di Jogja—itu kota itu kayak membiusmu. Haduh, apa ya? Enak banget kota itu: Murah. Nggak ngapa-ngapain enak. Selow.

(Kamu) terbentur ketika sudah lulus. Di Jogja kan persoalan nomor satu adalah UMR (Upah Minimum Provinsi DIY 2020 adalah Rp 2 juta, terendah kelima di Indonesia). "Aku mau kerja ngapain?" Aku nggak membayangkan waktu itu kota selain Jogja. Kampungku di Purwokerto dan samalah. "Ada apa di sana? Aku mau kerja apa?"

Pilihan satu-satunya, karena aku kuliah menggeluti media, ya wartawan. Kayaknya cuma di Jakarta pilihan satu-satunya yang rasional. Aku tentu nggak bisa menggantungkan hidupku di puisi. Kayak, siapa sih yang mau beli puisi? Jadi untuk menyambung hidup, jadi wartawan. Dan Jakarta kayaknya punya banyak tawaran yang menarik.

Terus aku mikir, "Kan Jakarta kotanya begini, begini, begini." Tapi yaudahlah, bodo amat. Dan setahun dua tahun, kupikir aku bersyukur bisa keluar dari Jogja.

Maksud Bapak?

Jogja tuh aku bilangnya toxic sih.

Harusnya, ketika kamu keluar dari sana, kamu bisa lebih mengembangkan dirimu, lebih menghargai dirimu. Secara karya, secara harga. Karena Jogja itu kan, nggak hanya di sastra ya, juga di desain, di film. Ketika ada proyek yang misalnya di Jakarta harganya bisa ratusan juta, di Jogja cuma belasan juta.

Tapi emang kotanya nyaman banget.

Sampai sekarang masih tidak mau ke Jogja?

Iya, aku ke Jogja lagi—setelah 2014, berarti lima tahunan yang lalu—itu baru dua kali. Itu pun karena aku disuruh kampusku dulu untuk ngisi materi, ya aku mau. Selebihnya aku nggak pernah ke Jogja lagi.

Nah, satu sisi itu (karier, dll). Lain hal ya masalah personallah, kayak percintaan. Hehe.

Alasan personal ini cukup menarik, Pak. Karena, selain cerita Mas Puthut yang mengesankan kuatnya alasan personal tadi menghalangi Bapak kembali ke Jogja, beberapa pihak lain juga menyematkan julukan yang aneh-aneh kepada Bapak. Nuran Wibisono menjuluki Bapak “Duta Kesedihan”, sementara Windu Jusuf mencatat Bapak pernah “...mengalami cobaan moral yang tak terhingga: diombang-ambingkan oleh seorang gadis.” Seberapa betul semua tudingan ini?

Ya mereka-mereka itu kan Pangeran Air Mata ya. Kayak butuh orang untuk disematkan. Sebenarnya mereka pengin menerjemahkan diri sendiri lewat orang lain. “Woh, kamu juga.”

Jadi mereka sendiri ya?

Iya, hehe. Itu gojek kere. Lelaki melankolis semua, rata-rata lingkaran kami itu kayak gitu-gitu, nggak jelas. Lembek seperti biri-biri.

Coba ke Jogja makanya.

Jadi semua karena Jogja?

Iyaaaa hehehehehe.

Tapi Pameran Patah Hati di Jogja itu memang Bapak yang bikin kan?

Iya, Pameran Patah Hati itu dari 2011. Waktu itu sih sebenarnya sepele. Pertama mau bikin acara kampus. Kan waktu itu aku lagi aktif main Kaskusan, 2009-2010, Kaskus waktu itu kan lumayan masif. Ada satu thread waktu itu ngomongin Museum of Broken Relationship di Kroasia.

Isi museum itu tuh benda dari kenangan mantan pacar. Intinya yang hubungannya udah berantakanlah dan barang kenangan yang ada di hubungan itu dipamerkan. Kayak handphone, ya hal-hal itulah. Trus, “Kayaknya lucu nih dibikin di sini.”

Dan waktu itu counter untuk hari raya Valentine, yang orang mengumbar kasih sayang. Hehe. Padahal ya ini akan jadi kenanganmu yang buruk kalau putus hubunganmu. Apa saksinya? Ya benda-benda yang pernah kamu kasih. Dan semangatnya di situ. Aku mau bikin pameran benda-benda itu.

Pertama 2011, ada 50an barang. Ada celengan, cincin, baju. Macem-macem. “Oh, keren juga.” Trus 2012 bikin lagi, dengan skala yang lebih besar dan mengambil barang dari banyak kota.

Jadi orang mengirim barang lalu dipamerkan?

Iya, ngedrop trus ada narasinya (di plakat). Misalnya, “Ini botol bir ini, jadi saksi ketika, misalnya, aku nembak siapa. Dan hubungan itu tidak berjalan dengan baik, dan botol bir ini ada di antara kami waktu itu.” Yaudah, orang akan melihat narasinya, melihat bendanya, dan melakukan refleksi ya. Haha, cocote, refleksi.

Trus itu berhenti, karena aku fokus skripsi jadinya nggak bikin lagi.

Bapak sendiri nyumbang barang waktu itu?

Tentu saja!

Waktu itu apa, Pak, bendanya?

Waktu itu kumpulan struk. Ya belanja, kafe. Trus narasinya ya, “Cinta kita memang mahal harganya.”

Kayak, ya selama berpacaran, berhubungan gitu, ya makan, apa, segala macam, aku kan mengumpulkan itu semua. Sampai sekarang pun aku masih ngumpulin itu, kutempel di kayak stirofoam gitu, trus dikasih narasinya. Kayak, selama dua tahun pacaran ya segini harga yang harus kukeluarkan. Hahaha, kere!

Itu yang akhirnya menjadi salah satu puisi di Pendidikan Jasmani dan Kesunyian (EA Books, 2016) ya?

Ya, itu yang akhirnya jadi Di Restoran. Mahal.

Apakah sosok di balik benda-benda itu dan alasan personal yang Bapak sebut adalah orang yang sama?

Iya, tentu saja! Tadinya kupikir alasan utamanya itu, aku bertahan di Jogja karena (perkara cinta). Tapi ternyata masa depan kan tidak sesepele itu. Yoweslah, aku harus beranjak dari kota ini.

Dan aku nggak membayangkan misalnya aku nggak keluar dari Jogja hanya karena permasalahan personal itu. Mungkin aku nggak bakal nulis buku, aku nggak bakal ketemu banyak orang menyenangkan di Jakarta.

Buku kumpulan puisi keduanya berjudul Antarkota Antarpuisi (baNANA, 2019). Di buku tersebut terdapat 40 puisi, tak sebanyak buku pertama yang jumlahnya mencapai 52 puisi.

“Di buku kedua ini, sebagai pembaca dan sebagai kritikus, gue merasa pengaruh Joko Pinurbo menjadi semakin jelas,” ujar Gratiagusti Chananya Rompas, penyair yang telah menerbitkan beberapa kumpulan puisi seperti Kota Ini Kembang Api (2016), Non-Spesifik (2017), dan kumpulan esai Familiar Messes and other essays (2017).

“Meski begitu, bukan berarti tidak ada puisi yang berhasil di Antarkota Antarpuisi,” lanjutnya, dalam diskusi di POST Bookshop, Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Salah satu puisi yang menurut Anya—begitu ia biasa dipanggil—berhasil adalah sajak dua paragraf berjudul Sopir Tembak (hal. 48). Menurut Anya, puisi “...yang langsung keluar dari halamannya…” ini berhasil menjalankan prinsip yang disebutnya sebagai ‘ekonomi kata’. Yaitu, ketika Beni mampu membuat puisinya “...sangat efektif, efisien, dan memberikan imaji yang sangat jelas…”

Sopir Tembak

Keras bangku Kopaja

membuat kejang urat-urat sontoloyo

yang dulu adalah dirimu.

Oh, punggungku yang senja

menatap selembar koyo

dengan penuh rasa haru.

Alih-alih menolak atau mengiyakan penilaian Anya, Beni menceritakan proses kreatif yang baru dialaminya di buku kedua ini. Ia bilang, ia bukan lagi pendekar “...yang baru belajar silat dengan jurus yang ngawur.”

“Di buku kedua ini aku berusaha lebih tenang, mencoba untuk berjarak dengan ketidakteraturan. Gayanya lebih kuatur, tidak lagi mengandalkan tenaga dalam. Di buku pertama, misalnya, itu (puisi) sehari jadi, tidak lagi diolah. Sekali jadi ya sudah, tanpa kurasi. Kalau yang di sini, hampir semua puisi bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan. Ulang lagi, bongkar lagi,” kata Beni yang, waktu itu, aura kepenyairannya meluap-luap berkat flat cap di kepalanya.

Bapak bilang mungkin tak akan menulis buku kalau tetap tinggal di Jogja. Memangnya dulu belum kepikiran untuk membukukan puisi-puisi ini?

Enggak. Dulu setahun terakhir kuliah, karena persoalan ekonomi, aku ngamen puisi. Jadi waktu itu di Tugu, di kampus gitu, sok-sokan kayak di film Before Sunset {maksudnya Before Sunrise (1995)}. “Wah, ini kayaknya menghasilkan uang nih.” Terus aku nulis-nulis, kayak ada yang request satu kata, aku bikinkan puisi. Sok banget aku, “Woh, puisiku banyak dan bagus!” Haha, cocote!

Ya lumayan. Dari teman-teman sendiri kayak kasih Rp 2 ribu, Rp 5 ribu. Sehari aku pernah dapet sekitar Rp 20-30 ribu. Wah, lumayan banget itu di Jogja. Selama setahun gitu, dan aku enggak berpikir untuk aku akan bikin buku. Cuma begini, kayaknya ini menarik.

Tapi karena setiap hari kamu harus bikin puisi, kan capek ya, akhirnya berhenti.

Beranjaklah ke haiku. Haiku kan pendek banget ya. “Wah, ini pendek bisa mahal harganya.” Aku (melakukannya) di Twitter waktu itu dan modelnya orang random dari luar yang aku kenal. Dia transfer gitu. Kan minimal transfer Rp 50 ribu ya. Lumayan. Hahaha.

Iya, kayak, "Aku akan buatkan haiku." Enggak perlu panjang-panjang gitu lho, cuma pendek di Twitter. Ya lumayan, aku enggak berpikir untuk nulis buku.

Bapak bilang tidak menyediakan waktu khusus untuk menulis puisi. Dalam istilah Bapak: seperti mengisi bak mandi, lalu nunggu luber saja. Kapan waktu luber itu?

Kebanyakan sih kayak lagi bengong, misalnya, lagi ngantre, lagi makan di warteg. Kebanyakan enggak di rumah. Cuma liat-liat HP gitu, liat Twitter, main sosmed, terus pindah ke notes. Tiba-tiba lihat satu hal yang menarik gitu, inget.

Enggak yang, "Wah, jam 5 aku mau nulis puisi." Enggak kayak gitu. Ya hal-hal yang random lah.

Menulis di handphone? Atau di buku catatan?

Iya. Misalnya kayak sekarang tuh. Meskipun aku bawa notes kemana-mana di tas gitu, tapi lebih nyaman di HP. Kadang di draft Twitter.

Jadi misalnya tiba-tiba teringat satu kata yang oke, itu satu. Liat 'lobang galian' misalnya. Catat aja ‘lobang galian’. Terus nanti dilihat lagi, aku lihat-lihat notes di waktu senggang. Terus kayak, “Lho, lobang galian ini apa ya?” Oh, waktu itu ini, coba utak-atik lagi. Ya kayak gitu-gitu.

Cuma kadang pengin juga di catatan. Kan penyair banget ya hehe. Uopooo. Ya enggak tahu, mungkin ada kebiasaan yang berubah juga. Aku ketika nulis di notes tuh kayak kurang yakin akan bagus. Nulis tangan gitu malah kayak nanti dicoret-coret lagi.

Kalau yang Bapak twit itu ada yang masuk dua buku ini atau tidak?

Kalau di twit aku kayak kasih potongan aja, mungkin berubah sedikit. Jadi pengin tahu reaksi publik. Misalnya aku kalau buat tema ini, rame nggak ya? Misalnya dilihat dari retweet-nya, kalau rame terus aku kembangin hehe.

Jadi menggunakan Twitter seperti laboratorium ya?

Iya, sampai sekarang kaya gitu. Aku cuma kayak ngetwit random gitu. “Lho, kok rame? Dan aku lihat kok asik.” Ini aku kembangin jadi puisi.

Editor buku ini Yusi Avianto Pareanom ya? Peran editor di puisi itu sejauh apa sih? Bapak cuma mencontohkan satu, di puisi Seratus Meter, bahwa ia memberi saran untuk mengubah yang tadinya “hati-hati” menjadi pelan-pelan.

Iya, yang hati-hati jadi pelan-pelan. Itu menarik sih. Itu baru buatku. Yang ini (ia menunjuk Penjaskes) kan nggak ada editornya sama sekali.

Sama sekali?

Susi siapa itu kan cuma karanganku saja. Hehe.

Jadi nama Susi Sukmanti dengan titel penyelaras akhir itu nggak ada?

Iya, nggak ada nama itu. Ya buat patut-patut gitu. Susi sopo jenenge? Karena butuh nama editor, “Wah sopo editore?” Secara power (Penjaskes) mungkin oke, secara eksplorasi mungkin buku ini banyak dibicarakan karena “keliaran” gitu-gitu.

Tapi karena nggak ada editornya aku pikir kurang maksimal. Segala power dan keliaran eksplorasi temamu harus diatur. Makanya aku butuh orang lain untuk melihat puisiku sebelum dia jadi. Dan di sini (Penjaskes) aku kan gak melakukan itu. Ya ngumpulin sendiri, “Oh, ini bagus.” Terbitin.

Kalau yang ini (Antarkota Antarpuisi) satu puisi bisa sampai satu bulan gitu. Dan mas Yusi membantuku untuk, misalnya, “Ini idenya menarik tapi eksekusinya kurang. Kenapa? Gini gini.” Misalnya, “Iki opo? Ini kata-katanya gimana, kamu ngomongin apa?” Jadi dia berperan sebagai pendamping, kamu jadi baca lagi.

Jadi teman diskusi?

Iya, kayak kenapa akhirnya hati-hati jadi pelan-pelan. Rasanya pelan-pelan tuh efek katanya lebih gimana gitu. Ya mbuh sih bener apa enggak. Pelan-pelan ada efek bunyinya dan lebih berima juga.

Bapak bilang amat suka dengan puisi Joko Pinurbo yang membicarakan hal-hal domestik, seperti celana dan semacamnya. Dari puisi Bapak yang kami baca, andaikata berbicara cinta pun bicara romansa yang berlatar warteg (Kalender Warteg, hal. 74), digambarkan dengan proses sehari-hari macam umbah-umbah (Sepuluh Tangan, hal. 58) Apa sengaja mengkhususkan ke lingkup hal yang seperti itu?

Tentu aku beranggapan dari dalam diriku, misalnya, “Puisi yang bagus itu kayak opo to?” Buatku puisi yang bagus kan puisi yang menggambar. Yang ketika kamu bikin puisi, orang yang baca tuh punya gambaran di kepalanya. Makanya harus benar-benar jelas betul kata-katanya, kalimatnya.

Misalnya, kalau kamu mau ngomong “duduk di warteg” itu kan ini banget. Kayak “ketemu di depan restoran berhadap-hadapan”. Ya bisa dibayangkan meskipun kamu enggak ada di sana. Puisi yang menggambar.

Kemudian puisi yang dekat, yang kamu tahu, yang dekat ada di sekitarmu. Makanya kalau ngomongin romansa, biasanya orang akan gambarannya kayak...ini akan sangat klise sih, kayak senja, lautan, kekosongan, nah gitu-gitu. Apa yang kamu harapkan di kepala yang baca?

Makanya itu harus dibumikan gitu lho. Perasaan ya romansa kan abstrak ya. Maksudnya semua orang punya pendapatnya sendiri-sendiri soal “apa itu cinta”. Nah tugasku adalah mencuplik satu atau dari sekian banyak itu ke hal-hal yang bisa dibayangkan, ke hal-hal yang bisa dirasakan.

Kadang baca puisi yang...bahkan aku enggak ngerti dan tidak berhasil menggambar apapun di kepalaku. Aku tidak bilang itu jelek sih, cuma aku enggak relate dan bukan seleraku ya. Mungkin bagus dalam beberapa sisi, tekniknya atau eksplorasi tema, cuma itu bukan selera ku lah. Aku enggak berani bilang bagus atau jelek hahaha.

Apakah itu termasuk alasan menggunakan bahasa Jawa dalam puisi Bapak?

Semua orang yang nulis puisi itu kan harus nyaman dengan dirinya sendiri. Itu kayak caramu bertutur. Nyamannya gimana terserah, pake Bahasa Inggris kek, mau apa, selama nyaman aja.

Dan aku pikir kata yang paling jitu atau akurat untuk, katakanlah, 'makplekenyik' yang susah untuk dipadankan ya kenapa enggak. Ya senyamannya sih. Selama enggak bahasa Jawa semua hehe.

Kami pernah wawancara Joko Pinurbo dan dia menyebut nama Beni Satryo sebagai salah satu penyair muda yang “dahsyat”. Waktu dengar dia suka dengan puisi Bapak, rasanya seperti apa?

Lucu ya. Aku tuh jelas memperhatikan karya Jokpin. Salah satu penyair yang pertama aku baca karya-karyanya waktu aku pengin nulis puisi secara serius, Sapardi-Jokpin. Pertama jelas Sapardi kan, siapa sih yang nggak doyan? Yang berindah-indah, lirih. “Wah keren banget. Aku harus bisa bikin kayak gini nih.”

Puisi bagus menurutku puisi yang bisa membuatmu merasa bahwa, “Ini kok puisinya kayak gini doang? Kayaknya aku bisa bikin deh.” Kayak gitu. Menurutku itu puisi yang bagus, yang memaksa orang, aku harus bisa bikin kayak gini. Nah, Sapardi menawarkan itu ke aku.

Jokpin secara spirit sebenarnya sama. Cuma pendekatannya yang berbeda, pendekatan domestik yang benda-bendanya sepele. Misalnya celana, telepon genggam sebutlah itu. Dan aku ngefans, aku membacanya.

Terus kupikir Jokpin itu penyair yang cukup rajin untuk lihat timeline Twitter ya. Kayak enggak banyak penyair yang sekaliber beliau masih aktif main sosmed. Silent reader aja sih dia, ternyata memperhatikan twitku. Kayaknya enggak follow deh, cuma dia tahu dan aku enggak tahu dia memperhatikan itu to.

Nah terus temanku waktu itu di Salihara, waktu Jokpin jadi pembicara tiba-tiba ngobrol dan nanya, “Kamu dari filsafat juga?” “Iya.” “Lho sama Beni dong?” Nah, kok tahu? Lucu banget. Terus nanya, “Dia (Beni) udah bikin buku belum sih?” “Belum,” kata temenku itu.

Waktu temenku cerita aku bilang “Masa tahu? Ya enggaklah.” Kata temenku, “Beneran ini.” Terus, “Wah, dia (Jokpin) udah notice.”

Aku beli bukunya dan moment pertama ketika aku ketemu beliau itu di TIM. Waktu dia jadi juri lomba sayembara puisi, Norman (Erikson Pasaribu) yang menang waktu itu. Nah aku bawa bukunya, terus kayak minta tandatangan gitu.

“Mas, tanda tangan dong.” Kami nggak pernah bertemu dan waktu ditanya, “Buat siapa?” Aku bilang, “Buat Beni Satryo.” Dia bilang, “Woh, kamu Beni!” Wah, berarti beneran kata temenku kan. Akhirnya semakin pede, itu salah satu momen yang, “Ya aku harus bikin buku.” Itu momen bahwa Jokpin sudah membaca beberapa puisiku. Dan tentu seneng banget. Ya aku mengidolakan Jokpin dan ternyata dia membaca karyaku.

Tinggal menunggu Iwan Fals me-notice karyaku saja. Sudah, berhenti aku. Hehe.

Di berbagai kesempatan Beni bilang, ada tiga orang yang menjadi pedomannya dalam membikin puisi: di tangan kanan Sapardi, tangan kiri Joko Pinurbo, dan di kepala Iwan Fals. Bagi seorang penyair, nama terakhir agak melenceng meski agak jauh meski ya tidak masalah juga. Lagipula Bob Dylan juga pernah menang Nobel Sastra. Tapi mengapa Iwan Fals? Dan mengapa di kepala?

Kalau kau selo dan sempat memperhatikan laman Twitter @benisatryo, kau akan melihat berkali-kali Beni me-mention Iwan Fals. Menurut pengakuan Beni, pernah beberapa kali Bhang Iwan membalas twitnya.

“Aku tiga kali dibales, cuma ya gitu aja,” ujar Beni, bungah. “Pertama ngritik soal konsernya, ‘Wah, antrenya panjang.’ Kedua soal nanya kunci gitar, ketiga soal apa gitu. Tapi buatku sangat berkesan.”

Pernah, November 2015, Beni punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan Iwan Fals. Saat itu Beni masih menjadi wartawan Media Indonesia dan ditugasi meliput peluncuran official sticker Line Iwan Fals di Pacific Place. Beni bisa saja wawancara Iwan Fals saat itu juga. Namun kesempatan itu tak diambilnya.

“Aku ya starstrucked gitulah. Mau ngomong susah,” kata penyair dengan nama asli Irfan Satryo Wicaksono itu. Yang kemudian ia lakukan adalah mendekati anak Iwan yang ada di situ, Cikal Rambu Basae, dan bertanya: Itu beneran dia yang ngetwit nggak sih?

“Katanya, ‘Iya, beneran.’ Heeee, ya sudah. Cukup. Hehe~” hehenya Beni panjang sekali.

Meski begitu, huru-hara politik, pendemo yang tewas dan belum bebas, juga cibiran justru dari Iwan sendiri yang notabene “mulut” mereka yang menolak Soeharto dulu zaman Orde Baru membuat Beni memiliki cara pandang yang tidak mutlak tentang Iwan.

“Sempet kecewa, tentu. Tapi, sebenarnya aku bisa memahami mengapa dia begitu. Ya dia tipikal orang Indonesia beneran, yang basic, yang berkomentar apapun, yang bisa terpapar hoaks saja. Sekarang mungkin memang bukan zaman dia lagi,” ujar Beni.

Bapak kan penyair ya. Tapi mengapa “cuma” menempatkan Jokpin dan Sapardi di tangan sementara Iwan Fals di kepala?

Karena kusuka bagaimana dia melihat peristiwa. Aku tahu dia nggak banyak membaca buku, aku tahu sebenarnya dia nggak secerdas itu. Cuma apa yang dia sampaikan itu kadang-kadang bener-bener membuatku sangat bersyukur mengidolakan beliau.

Ada satu lagu namanya Mimpi yang Terbeli (1988), ngomongin soal iklan, konsumerisme, dan segala macam. Aku kan baca kayak ada satu teori di buku Herbert Marcuse, One Dimensional Man (1964) itu ngomongin soal keterasingan. Kayak, “Nggak mungkin Iwan Fals baca buku ini.” Tapi dia bisa bikin lagu itu tahun 80an. Kayak, “Apa sih yang membuat dia bisa tahu tanpa harus membaca buku?” Berarti kan memang dia merasakannya gitu.

Ini gimana caranya punya ide penceritaan atau sudut pandang kayak gitu? Nah aku mengaguminya kaya gitu. Aku pengin punya sudut pandang kayak gitu. Aku pengin punya bagaimana dia melihat peristiwa dengan narasi yang kecil. Bisa bikin Mimpi yang Terbeli, Sarjana Muda, gitu-gitu. Sedetil itu menggambarkan seorang sedang mencari kerja dengan menggigit rumput, pake jaket kulit, jalan-jalan gitu. Wah keren banget.

Jadi yang Bapak idolakan adalah bagaimana kepekaan dia menangkap keadaan dan peristiwa ya?

Iya. Dan dia punya sudut untuk bercerita yang aku pengin punya kayak gitu. Aku tertarik dengan cara bertuturnya makanya aku selalu bilang dia ada di kepalaku. Dan ketika mau menulis puisi beberapa kali ya aku mendengarkan lagi beberapa lagu. Kayaknya bisa memantik. Waduh, ya semacam itulah.

Termasuk puisi Seratus Meter? Karena punya nuansa yang sama dengan Sarjana Muda.

Ah, iya. Bisa jadi. Hehe.

Ketika ada aksi #ReformasiDikorup yang lalu, Bapak sempat kecewakah dengan komentar Iwan Fals yang begitu saja?

Tentu. Kayak dia ngambil iklan Top Coffee aja aku kecewa. Maksudku, dia kan ‘mitosnya’ itu kayak nggak mau ada iklan, bahkan di konsernya hitam semua gitu. Tapi kupikir, ya entah ini standar ganda bodo amat aku ya, cuma ya dia realistis saja gitu. Alasan dia kan, “Ya aku suka kopinya.” Jadi yowes. Aku bahkan coba dan nggak enak haha.

Kalau soal yang kemarin dan bagaimana dia bersikap, sebenernya aku bisa memahami kenapa dia begitu. Kayak, orang banyak menaruh harapan besar untuk beliau karena dia pernah ‘protes’ gitu kan.

Simbol melawan ya.

Kayak ketika ada demo dia (bilang), “Kok demo bikin macet?” Ya kayak gitu, ya orang tua. Kadang buat aku itu mengecewakan, di satu sisi. Tapi di lain sisi aku bisa memahami karena tipikal orang Indonesia ya kayak gitu, yang nggak mau direpotkan. Kayak, “Ini ada apa sih di sana?”

Tapi kupikir ya lagunya masih ada. Masih relate. Dan sekarang mungkin memang bukan zaman dia, karena ketika Soeharto turun, reformasi lahir, demokrasi jadi lebih longgar, kebebasan bicara semua orang bisa dapet. Iwan Fals fungsinya apa? Ya sudah. Dia kan mewakili suara-suara itu. Semua orang sudah bisa bicara, kamu bisa protes sendiri di Twitter, di Facebook bahkan bisa nulis sendiri tanpa takut dipenjara.

Iwan Fals, kupikir sudah selesai sama itu. Jadi rahim perlawanannya ya cumadi Orde Baru. Kecuali, kalau Soeharto lahir lagi. Tapi kupikir Iwan Fals juga udah tidak berkewajiban untuk tetap protes. Karena zamannya sudah sangat berbeda. Makanya sekarang jamannya ERK. .Feast, bahkan. Kayak gitu-gitu lah. Milenial, muda.

Dan kita nggak berhak menuntut apapun (dari Iwan Fals). Lagunya masih ada, masih relate, dan itu membuktikan bahwa ternyata jaman ini nggak kemana-mana. Haha.

Saat ini Beni masih berada di Jepang. Ia memasuki bulan kedua dalam program residensi Komite Buku Nasional dan Program Beasiswa Unggulan Kemendikbud di Iga dan Matsuyama.

“Kalau Iga yang haiku tradisionalnya. Matsuyama tuh yang haiku moderen. Jadi, kupikir aku akan dapat banyak di situ. Pinginnya sih bikin kumpulan haiku, cuma ya nggak tahulah,” kata Social Media Manager Tirto.id itu.

Beberapa hari tiba di Jepang, kami bertanya: bagaimana Jepang?

Tulisnya di WhatsApp: “Wqwq, sepi, Mas, adem. Hhe.”

Waktu diskusi di Post Santa ada yang bilang, “Wah, ada puisi prosa, tapi ini puisi jurnalistik!” Ngaruh nggak sih melihat Jakarta dan segala bobroknya ketika jadi wartawan dengan puisi Bapak?

Aku kan selalu percaya dan aku selalu bilang ini di berbagai kesempatan: “Hidup adalah perang dan puisi adalah luka-lukanya.” Ketika misalnya pun, sekarang aku tetap jadi wartawan online dengan kuota berita yang banyak, mungkin aku enggak ada waktu untuk nulis puisi. Tapi mungkin aku punya banyak bahan untuk diceritakan.

Aku enggak tahu pengaruh yang lain, cuma sejauh ini ya itu. Ketika aku jadi wartawan online dan tulisannya kan itu-itu aja. Satu berita dikunyah lagi, dilepeh lagi, dikunyah lagi. Ya mungkin penat sendiri, tapi secara tema itu akan menjadi cerita yang bagus.

Jadi karena gara-gara menulis berita yang banyak itu ya?

Iya, pendek dan banyak dan sebenarnya sama saja.

Di awal Bapak bilang bahwa tidak mungkin hidup dari puisi. Lalu kenapa masih getol mengambil jalan ninja ini?

Aku agak sulit menjawabnya. Cuma membuat buku, meskipun udah ada e-book atau wordpress gitu, tapi punya buku puisi dan ada cetakan fisiknya dan ada gambarnya, bisa kamu baca tanpa harus nge-slide kayaknya akan tetap menarik sih.

Dan sebagai penyair, tentu saja, kupikir ketika kamu menulis puisi udah banyak, tentu yang kamu tuju adalah mengarsipkannya dalam bentuk buku meskipun itu tidak membuatmu kaya. Makanya aku tidak berani menggantungkan seluruh hidupku dari buku ini. Makanya aku mencari pekerjaan lain yang masih bisa dikompromikan. Mungkin.

Kalau misalnya aku tetap jadi wartawan mungkin aku enggak akan bisa nulis puisi. Apa lagi di online gitu, misalnya 10 berita. Aku dulu 15 berita, bahkan. Nggak ada waktu untuk nulis puisi, ndak ada waktu untuk baca buku. Makanya aku enggak mau lagi membuang waktu di luar bekerja. Kira-kira pekerjaan jenis apa yang bisa berkompromi dengan aku tetap menulis puisi? Admin medsos kayaknya oke. Kayak ngetwit aja. Hehe.

Jadi ya memang tidak mencari peruntungan dari sini (bikin buku). Karena kalau mau jujur, royalti biasanya penerbit menawarkan 10%. Harga buku Rp 55 ribu. Kamu cuma dapat Rp 5.500. Dan kalau penerbit indie, nyetak cuma 300 sekali cetak ya.

Kalau Gramedia kan seribu, tiga ribu, kecuali sudah sekaliber Tere Liye, bisa kaya. Aan Mansyur dari AADC itu bisa sampe sejuta kopi, karena itu sama film kan. Maksudnya ya Aan Mansyur gitu. Tapi bukan jadi contoh bahwa aku bisa kaya dari puisi. Enggak. Banyak yang berdarah-darah. Makanya cari pekerjaan lain.

Berarti, kalau sekarang, lebih suka jadi penyair atau manajer sosial media?

Apa ya... Fals Manialah haha. Nggak, nggak. Maksudnya, selama ini aku menunjukkan sikapku bahwa aku ini cuma orang yang menulis puisi, bukan ‘penyair’. Kayak setiap twitnya harus nyastra, setiap gerak-geriknya harus deklamasi. Ya wong biasa gitu lho.

Aku malah takut ketika orang bilang, “Wah, Beni nih penyair banget ya.” Opo toh kowe? Kadang kan takut juga, terlalu sibuk jadi penyair lupa bikin puisi hahaha.