Mungkin Tak Sehebat Seorang Kartini

Konten dari Pengguna

26 April 2021 6:30 WIB

Tulisan dari Yusuf Arifin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

Ibu saya orang kampung. Tingkat pendidikannya rendahan. Hanya sekolah pendidikan keputrian—sepertinya tingkat SMP. Itupun katanya tak selesai.

ADVERTISEMENT

Bisa dimaklumi kalau ia tak mempunyai pemikiran-pemikiran yang hebat. Cara berpikirnya tak terpengaruh oleh berbagai kejadian di dunia. Ia pelestari nilai-nilai kehidupan yang ia dapat dari ibu-bapaknya yang bisa dikatakan konservatif-tradisional. Salah satunya, perempuan (istri) itu fungsinya di belakang, mendukung laki-laki (suami).

Ibu kawin muda untuk ukuran zaman sekarang. 19 tahun. Melahirkan saya setahun kemudian. Sementara bapak masih mahasiswa tahun ketiga.

Hidup menjadi berat karena keduanya bukan datang dari keluarga yang berada. Mereka harus menghidupi diri mereka sendiri dengan cara apapun yang mereka punya.

"Aku pikir kalau sudah hidup dengan orang yang dicintai segala sesuatunya menjadi mudah. Perut kosong tak terasa lapar. Ternyata salah," katanya kepada kami empat bersaudara setelah kami dewasa mengenai masa awal perkawinan mereka. Tentu saja dengan gelak tawa berderai.

ADVERTISEMENT

Bapak kemudian membagi waktu dengan mengajar di beberapa SMA, memberi les tambahan, di sela-sela kuliah. Ketika tidak memungkinkan lagi untuk melakukannya bersamaan, tuntutan hidup memaksa bapak untuk meninggalkan kuliahnya. Apalagi, seingat saya, ada beberapa keponakan dari bapak dan ibu ikut tinggal di rumah kami yang sempit. Mulut yang harus dihidupi bukan hanya milik anaknya.

Konon ketika mengetahui keputusan bapak yang diambil secara diam-diam itu—dua tahun bapak berhenti kuliah tanpa ibu tahu—ibu marah besar. Ibu meminta bapak untuk memilih mengajar di satu SMA saja dan melepas kegiatan lain agar bisa berkuliah lagi. Ibu kemudian membuka jahitan kecil-kecilan dan menjual sedikit harta pemberian orang tuanya untuk menambal kurangnya pemasukan.

"Aku bukan orang pinter. Tapi suamiku di mataku adalah orang paling pinter yang aku cintai. Aku harus membantu bukan membebani agar ia bisa sukses," katanya beralasan ketika bercerita kepada kami. Baginya itu kewajiban seorang istri.

ADVERTISEMENT

Walau bapak yang mengajari kami kakak beradik segala sesuatu tentang norma dan nilai kehidupan serta agama, juga tentang segala sesuatu yang berurusan dengan pendidikan, adalah ibu yang memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik di rumah.

Saya ingat dua kejadian yang begitu membekas ketika mungkin kelas satu atau dua SD.

Pertama saya menyelewengkan uang. Ibu meminta saya mengembalikan kelebihan uang biaya menjahit ke tetangga pelanggan jahitan. Saya masih ingat hingga sekarang jumlahnya, 25 rupiah.

Awalnya saya tak bermaksud untuk menyelewengkannya. Saya betul-betul mengantarkan uang itu, berkali-kali mengetuk pintu rumah tetangga tetapi tidak ada sahutan sama sekali. Karena sudah ditunggu teman untuk bermain, akhirnya saya putuskan untuk kembali nanti sehabis bermain dengan teman-teman.

ADVERTISEMENT

Keputusan yang bodoh.

Sehabis bermain dalam perjalanan pulang saya tergoda mampir ke sebuah warung dan membeli es serta sepotong nanas. Masing-masing dua setengah rupiah. Pas lima rupiah. Tentu saja menggunakan uang yang seharusnya dikembalikan ke tetangga.

Bingung dengan uang yang sudah berkurang, saya memutuskan untuk menyimpannya. Dan mengatakan kepada ibu bahwa uang sudah saya serahkan kepada tetangga.

Keputusan bodoh kedua.

Pasti akan ketahuan. Tetangga ini sudah jadi pelanggan. Hampir setiap hari juga ketemu. Lagipula uang sejumlah itu sangat banyak untuk ukuran anak-anak kampung waktu itu (tahun 1975). Saya yang jarang jajan tiba-tiba setiap hari jajan. Tentu saja menimbulkan kecurigaan.

Pantat ini biru lebam dihujani pukulan sandal jepit berulang-ulang hingga saya menangis memohon ampun. Seingat saya ibu juga menangis setiap kali mendaratkan sandal ke pantat saya.

ADVERTISEMENT

Kejadian kedua, merokok. Bersama beberapa teman kami mengambili puntung rokok yang dibuang di jalanan lalu kami teruskan hisap hingga habis ke gabusnya. Jangan ditanya mengapa kami melakukan itu.

Ketika ibu tahu, mulut ini menjadi jontor diselentiki habis. Lagi-lagi saya memohon ampun tak akan mengulangi untuk agar ibu menghentikan hukumannya.

Hal-hal semacam ini adalah urusan ibu. Bapak tidak perlu ikut marah dan ikut campur. Ia pasti tahu dan dilapori oleh ibu, tapi adalah ibu yang memegang kendali.

Untuk ukuran zaman sekarang, hukuman fisik yang diterapkan ibu sepertinya dianggap tidak benar. Menyalahi semua juklak dan juknis seorang ibu modern. Seharusnya anak diajak bicara, diberi pengertian, ditunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, dan harus ditimbang hukumannya—terutama hukuman fisik—agar anak tidak trauma atau malah melawan.

ADVERTISEMENT

Saya tidak akan pernah menyalahkan apa yang dilakukan ibu saya. Ia tentu saja tidak mengerti apa-apa tentang membesarkan anak-anak berdasar ilmu psikologi.

Tetapi untuk semua ketidaktahuannya, saya bisa mengatakan bahwa kami semua—dan saya berbicara atas nama adik-adik juga—hanya kebahagiaan yang kami ingat. Tidak ada trauma untuk hukuman-hukuman yang kami terima. Bahkan hukuman-hukuman itu kami ingat dengan gembira ria karena kami merasakan kasih sayang di dalamnya.

Ibu saya juga tidak paham tentang emansipasi. Tidak progresif. Tidak paham dengan isu-isu keperempuanan.

Dunianya adalah rumah tangga. Mungkin sedikit peran di kampung. Entah mungkin karena anak-anaknya sudah bisa menghidupi diri sendiri, entah mungkin karena untuk mencari kesibukan, ia bersama beberapa ibu di kampung mendirikan sekolah TK bagi anak-anak kampung.

ADVERTISEMENT

Saya tidak tahu bagaimana mengukur keberhasilan hidup seorang perempuan. Seperti juga saya tidak tahu bagaimana mengukur keberhasilan hidup seorang laki-laki. Saya kira setiap dari kita punya takaran, perjuangan, dan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Satu tak bisa dibandingkan dengan yang lain.

Ibu saya mempunyai ukuran yang sangat sederhana dalam memaknai keberhasilan hidupnya: Mengantar suami ke pencapaian tertinggi dalam kehidupan, mengantarkan anak-anaknya hingga selesai sekolah untuk kemudian bisa berdiri di kaki kami sendiri dan menjalani hidup dengan benar. Itu puncak kebahagiaan dan kebanggaannya.

Ketika ibu meninggal tahun 2013, kami semua seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Bukan hanya kami anaknya, tetapi juga suaminya, bapak kami.

Bapak hingga berbulan-bulan setiap sore tanpa lewat selalu menyambangi dan berdoa di makam ibu yang jaraknya tak lebih lima puluh langkah dari rumah kami. Ia sering bertanya kepada kami anak-anaknya, apakah menurut kami ibu bahagia ketika mendampingi dirinya.

ADVERTISEMENT

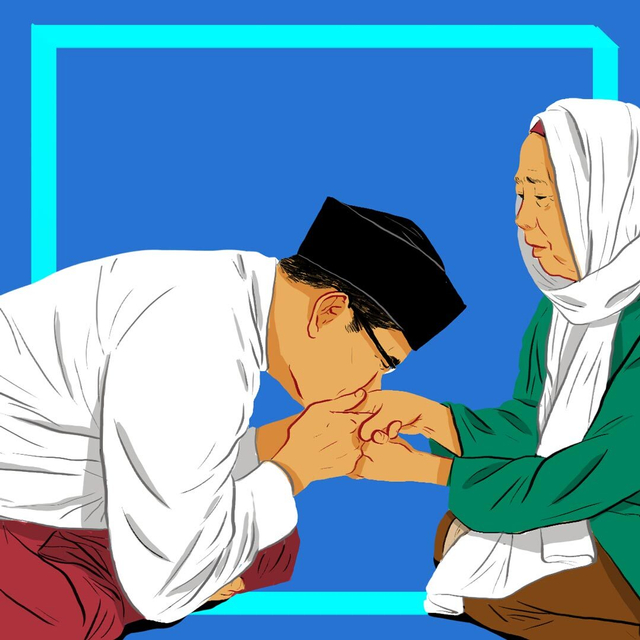

Saya dan adik-adik akan memberikan segalanya untuk sekadar bisa bersimpuh dan mengelus kaki ibu kami untuk sehari lagi saja. Tak ada hari yang terlewat tanpa kami mengingat ibu kami dan mendoakannya.

Ketika seperti itu, bagi saya sebuah ukuran keberhasilan hidup tersendiri.