Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

ADVERTISEMENT

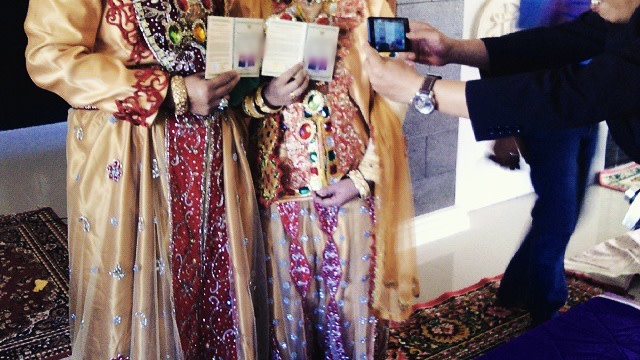

Fitrah Ayu, anak perempuan di Bantaeng, Sulawesi Selatan, masih 14 tahun saat diperistri kekasihnya, Syamsuddin. Sama --panggilan Syamsuddin-- sendiri baru menginjak usia 18 tahun. Ia dan Fitrah berjumpa di tempat kerja, dan berpacaran selama lima bulan sebelum akhirnya menikah.

ADVERTISEMENT

Selama lima bulan menjalin hubungan, Fitrah sering diajak Sama bertemu keluarganya. Orang tua Sama pula yang punya gagasan menikahkan cepat Fitrah dan Sama. Padahal, semula Fitrah tak pernah berpikir untuk segera menikah.

“Pertama kubilang tidak, ndak mau menikah dulu,” kata Fitrah di kediaman Sama, Desa Bonto Tiro, Sinoa, Bantaeng, Sabtu (26/4).

Tapi orang tua Sama berpandangan, menikah lebih baik bagi Fitrah karena kondisi keluarga dia yang kesulitan. Ibu Fitrah sudah meninggal, sedangkan ayahnya buruh serabutan di Makassar yang berjarak empat jam perjalanan dari Bantaeng.

Sebelum menikah, sehari-hari Fitrah tinggal bersama kakak perempuannya, 17 tahun, yang bekerja sebagai penjaga toko, dan adiknya yang baru berumur empat tahun.

Tak pelak, Fitrah harus ikut membantu keuangan keluarga. Sepulang sekolah, ia bekerja di kafe pinggir Pantai Seruni, hingga larut malam.

ADVERTISEMENT

Akibatnya, Fitra kerap datang ke sekolah dalam kondisi kelelahan, mengantuk, dan alhasil tertidur di kelas.

“Tidak baik kuterasa di sana (sekolah), juga karena selalu di-bully oleh teman-temanku,” keluh Fitrah. Hidup sungguh pedih bagi bocah yang beranjak remaja itu.

Maka Fitrah yang semula ingin terus sekolah meski dalam jeratan kesulitan ekonomi, akhirnya terpaksa menyerah. Ia meninggalkan bangku sekolah untuk sepenuhnya bekerja.

Melihat situasi Fitrah yang demikian, orang tua Sama menawarkan pernikahan sebagai solusi. Tawaran itu disetujui keluarga Fitrah.

Fitrah pun luluh. Dia ikut setuju menikah. Ada tiga hal yang ia pertimbangkan dapat ia peroleh dari Sama dan keluarganya: sosok orang tua, perlindungan, dan kenyamanan.

Faktor Fitrah menikah jelas: kesulitan ekonomi.

ADVERTISEMENT

Dengan menikah, tanggung jawab berpindah ke sang suami, dan dengan demikian dianggap meringankan beban si perempuan.

Namun, menurut Indri Oktaviani, Koordinator Kelompok Kerja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia, persoalan ekonomi mestinya tak jadi alasan untuk mengawinkan anak.

“Yang harus diselesaikan adalah persoalan ekonominya, bukan dengan mengawinkan anak,” kata Indri di Depok, Jumat (27/4).

Menikah bukan perkara sepele, dan oleh sebab itu, sebetulnya banyak yang mesti disiapkan untuk memasuki kehidupan perkawinan. Jika alasan menikah karena faktor ekonomi semata, besar kemungkinan masalah lain justru mengadang di depan.

Contoh kasus yang sering dijumpai, ujar Indri, pasangan terlampau muda itu kemudian bercerai, padahal mereka sudah punya bayi. Setelah bercerai, si perempuan kembali ke rumah orang tuanya dengan tanggungan mengurus anak.

ADVERTISEMENT

Jika sudah begitu, sekolah yang terlanjur putus sulit dilanjutkan karena si perempuan harus menjalankan peran sebagai ibu. Padahal, putus sekolah membuatnya tak bisa memilih pekerjaan bergaji bagus. Pekerjaan yang tersedia untuk anak putus sekolah biasanya kerja-kerja kasar bergaji rendah.

“Dan itu akan menyumbang pada tingkat kemiskinan lagi. Jadi seperti lingkaran (setan). Mengawinkan anak sebagai solusi ekonomi itu enggak nyambung dengan kenyataan di lapangan,” kata Indri.

Contoh perkawinan anak lain ialah Rima (bukan nama sebenarnya). Perempuan asal Bulukumba itu, juga Sulawesi Selatan, kini menyandang status janda beranak satu di umur 17 tahun. Yang luar biasa, pada usia sweet seventeen itu, Rima sudah tiga kali menikah --dan semua berakhir dengan perceraian. Sungguh gila.

ADVERTISEMENT

Teman dekat yang juga tetangganya, Yani, bercerita Rima pertama kali menikah saat 13 tahun. Ketika anak-anak lain seusianya masih belajar materi ‘apa itu menstruasi’ di bangku SMP, Rima diijab kabul oleh laki-laki, masih kerabatnya, yang 10 tahun lebih tua darinya.

Pernikahan pertama Rima itu hanya bertahan beberapa bulan. “Mereka akhirnya memutuskan bercerai karena merasa tidak cocok,” tutur Yani.

Masa melajang Rima tak lama. Selang setahun, ia menerima pinangan lelaki lain. Tapi, lagi-lagi mahligai rumah tangga Rina berakhir cepat. Ia kembali menjanda --dan menikah lagi untuk kali ketiga.

Pada pernikahan ketiga Rima ini, ia dianugerahi seorang putri. Tapi belum genap satu tahun usia putrinya, Rima ditalak. Ia lagi-lagi menjanda.

Kasus-kasus perkawinan anak seperti yang menimpa Rima, sudah lama diteriakkan aktivis perlindungan perempuan dan anak untuk diselesaikan.

ADVERTISEMENT

BPS dalam Analisis Data Perkawinan Anak Tahun 2016 mencatat, 340.000 perkawinan di Indonesia terjadi pada anak perempuan berusia di bawah 18 tahun.

Faktornya pendorongnya beragam, dari kemiskinan, pemaksaan, hamil di luar nikah, hingga alasan agama. Kasus pernikahan paksa jarang tercatat karena anak mendapat tekanan besar dari orang tua.

“Pengalaman kawan-kawan di KPI, ada anak yang kabur lalu mengancam bunuh diri agar tidak dikawinkan. Tapi ia gagal (menolak dikawinkan) karena ia juga terancam,” kata Indri.

Memutus rantai perkawinan anak masih jauh panggang dari api. Undang-Undang Perlindungan Anak kerap takluk dengan mudah karena inisiatif menikah datang dari orang tua, bukan pasangan muda itu sendiri.

Sulitnya menerapkan UU Perlindungan Anak terlihat pada kasus Syekh Puji (43 tahun) yang menikahi Luthfiana Ulfa (12 tahun) sebagai istri kedua pada 2008.

ADVERTISEMENT

Saat itu, jaksa penuntut umum harus berjuang mati-matian karena Ulfa dan orang tuanya menolak memberikan keterangan. Meski akhirnya dua tahun kemudian, November 2010, Syekh Puji divonis empat tahun penjara dan denda Rp 60 juta karena terbukti melanggar Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perkawinan anak bakal merenggut hak-hak anak. Itu sudah pasti. Dampaknya, menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Susanto, akan sangat kompleks.

Pertama, akses anak terhadap pendidikan terputus. Meski setelah menikah, akses anak untuk sekolah tak ditutup terang-terangan, namun nyatanya akan banyak kendala ia hadapi.

“Itu biasanya institutional minded. Jadi, ada aturan-aturan yang melekat di masing-masing sekolah. Tapi, memang tidak ada aturan bahwa selama sekolah enggak boleh menikah atau hamil. Enggak ada aturannya. Itu ruang kosong,” kata Susanto.

ADVERTISEMENT

Tapi hampir pasti pendidikan anak yang telah menikah jadi tak selesai. Mereka enggan menanggung rasa malu ketika bertemu teman-teman sebayanya di sekolah.

“Sementara teman-temannya masih bisa bermain, dia sudah menikah. Belum lagi harus menjalankan peran sebagai istri/suami atau orang tua jika sudah memiliki anak” tutur Indri.

Apalagi untuk anak perempuan, jika dia hamil, kewajiban mengurus anak jatuh di tangannya. Ia akan fokus pada si anak dan meninggalkan bangku sekolah, sedangkan guna mengasuh anak di masa depan, pendidikan sesungguhnya penting bagi si ibu.

Alhasil, sumber daya manusia pun lemah. “Ketahanan keluarga juga semakin melemah, masyarakat ikut lemah, berdampak ke kualitas bangsa. Hasilnya adalah generasi pekerja saja, bukan generasi pencipta,” papar Susanto.

ADVERTISEMENT

Kedua, kacaunya manajerial rumah tangga karena ketidaksiapan psikologi. Pingkan Rumondor, psikolog klinis, mengatakan anak belum memiliki kesiapan mental dalam menjalani rumah tangga.

“Anak usia di bawah 18 tahun sering kali belum siap mengemban tanggung jawab istri/suami apalagi sekaligus ibu,” jelas Pingkan. Akibatnya mereka cepat stres saat berhadapan dengan masalah keluarga.

“Banyak kasus keluarga yang retak, keluarga yang berkonflik, keluarga yang bermasalah, itu berawal dari belum matangnya calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan,” kata Susanto.

Ketidakmatangan ini selanjutnya berimbas pada kualitas pengasuhan. Ibu yang terlampau muda itu jadi kesulitan mengasuh anak--bukan cuma soal menyiapkan makanan, memandikan anak, dan kebutuhan fisik lain.

“Tapi juga kebutuhan psikis, kebutuhan pendidikan, kebutuhan sentuhan etika, tata krama, itu bagian dari yang harus dipenuhi oleh calon mempelai,” kata Susanto.

Perkawinan anak yang sebetulnya dapat dicegah dengan menaikkan batas minimal usia menikah yang tertera dalam UU perkawinan. Pada UU tersebut, usia menikah minimal untuk laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 15 tahun.

ADVERTISEMENT

Aturan itu digugat, dengan menuntut penyamaan batas usia menikah antara perempuan dan lelaki, yakni 18 tahun. Namun uji materi itu pada 2015 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Alasannya, selama anak perempuan itu sudah haid, maka ia dihitung sudah dewasa.

Namun jelas, jika parameter fisik semata yang dipakai, tanpa faktor psikologis jadi pertimbangan, sulit mencari titik temu atas soal perkawinan anak yang kasus dan dampak negatifnya tak kunjung berhenti.

===============

Simak ulasan mendalam lain dengan mengikuti topik Outline.