Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

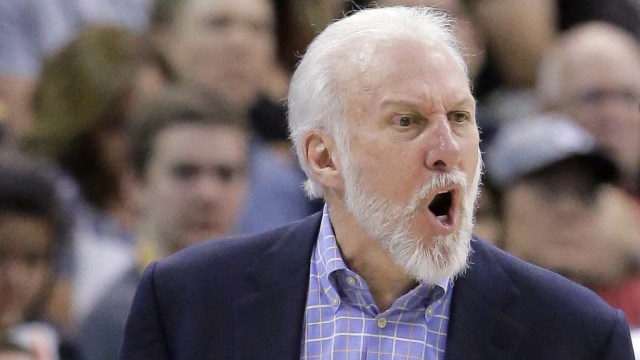

Memanusiakan Manusia dan Membangun Kejayaan ala Gregg Popovich

18 Januari 2018 18:27 WIB

Diperbarui 14 Maret 2019 21:12 WIB

ADVERTISEMENT

Jika ditanya tim NBA mana yang paling konsisten dalam 20 tahun terakhir ini, maka San Antonio Spurs adalah satu-satunya tim yang berhak mendapatkan predikat itu. Dalam kurun waktu dua dekade tersebut, Spurs adalah satu-satunya tim yang tak pernah sekali pun gagal lolos ke babak play-off.

ADVERTISEMENT

Konsisten di sini memang bukan soal gelar juara yang selalu diraih, karena semenjak era Los Angeles Lakers dan Boston Celtics yang medominasi perhelatan liga basket terbesar di dunia ini runtuh, perebutan juara tidak hanya berpatok pada dua tim itu saja--setidaknya setelah musim 1989 di mana Detroit Pistons menjadi pionirnya.

Spurs, sekali lagi, adalah tim paling konsisten. Lima gelar juara mereka dapatkan pada kurun waktu 20 musim itu. Di situ, mereka juga menahbiskan diri menjadi tim dengan koleksi gelar terbanyak kelima sepanjang sejarah liga.

Selama kurang lebih 20 tahun sejak meraih juara NBA pertama mereka, telah banyak pemain silih berdatangan dan pergi. Namun, sosok Gregg Charles Popovich sebagai pelatih tetap setia berdiri di pinggir lapangan ketika Spurs memainkan laga.

ADVERTISEMENT

Popovich yang sejak 1996 diangkat sebagai pelatih kepala Spurs, telah menjadi pelaku sekaligus saksi dari runtuh dan lahirnya sebuah era.

I

Pada 2016 silam, kostum bernomor 21 milik Tim Duncan secara resmi dipensiunkan oleh San Antonio Spurs. Penghargaan bagi salah satu legenda yang berkontribusi langsung meraih lima gelar juara NBA.

Duncan tak sendirian dan bukan satu-satunya legenda Spurs, meski dia adalah salah satu fondasi kejayaan itu sejak direkrut via NBA Draft 1997. Sebelum Duncan masuk, di Spurs sempat ada David Robinson yang akhirnya membentuk duet "menara kembar" dengan Duncan. Kemudian, ada Steve Kerr hingga Sean Elliott yang pada akhirnya berhasil memberikan gelar NBA pertama bagi Spurs pada 1998/99.

ADVERTISEMENT

Kemudian, menyusul Wiliam Anthony "Tony" Parker Jr. yang didatangkan pada 2001 dan Emanuel David "Manu" Ginobili Maccari yang hadir pada 2002. Dari sini, era baru setelah David Robinson pensiun pada 2003 dimulai.

Masih dengan Pop--sapaan akrab Popovich--sebagai pelatih, Spurs kian menjanjikan tiap musimnya. Meski pada 2000-an awal NBA kembali dikuasai oleh Los Angeles Lakers, Spurs kembali menjadi tim pertama yang berhasil mematahkan dominasi itu ketika menjadi jawara di musim 2002/03.

Jalannya liga NBA kemudian kian ketat usai Spurs juara musim itu. Secara bergantian, tim-tim underdog macam Detroit Pistons, Dallas Mavericks, dan Miami Heat berhasil merengkuh cincin juara. Lalu, Boston Celtics, Lakers, dan Spurs juga sempat mencuri gelar sebelum pada tiga musim terakhir, NBA dikuasai Golden State Warriors dan Cleveland Cavaliers.

ADVERTISEMENT

Juara datang dan pergi, tetapi Spurs tetaplah satu-satunya tim yang tak pernah sekali pun absen melaju ke babak play-off selama dua dekade ini. Salah satu alasan mengapa Spurs bisa begini adalah masih memiliki Duncan (hingga 2015), Parker, dan Ginobili sebagai motor utama.

Pemain Spurs yang berlabel jagoan dan bintang memang tidak hanya berkutat pada tiga nama itu saja. Namun, seiring datang dan perginya para pemain di skuat Popovich, Duncan, Parker, dan Ginobili tetap menjadi nyala utama dari pendar Spurs selama dua dekade ini.

Namun demikian, Pop sebagai pelatih tak ingin membuat para pemain lain merasa minder dengan keberadaan tiga pemain itu. Oleh karena itu, Pop memegang teguh filosofinya dalam melatih untuk memperlakukan semua pemain, baik itu bintang atau bukan, dengan sama.

ADVERTISEMENT

Dalam video sebuah seminar kepelatihan bola basket yang diunggah oleh FIBA, Pop mengatakan bahwa bersikap jujur adalah cara yang ia lakukan untuk memotivasi pemainnya dan mengangani kepribadian pemainnya sepanjang musim. Hal itulah yang tak pernah berhenti dilakukannya.

"Bagi kami, hal yang paling berhasil adalah kejujuran, berbicara dari hati ke hati. Saya tidak pernah mencoba membohongi pemain saya dengan memberi tahu mereka apa yang harus diubah minggu depan," kata Popovich.

Pop kemudian mengisahkan pengalamannya menangani Tim Duncan yang sedang bermain buruk di sebuah laga dan menjelaskan bagaimana filosofi iitu membuat timnya menjadi satu kesatuan unit yang kuat. Ketika Duncan sedang underperform, Pop langsung menggantinya dan berbicara empat mata dengannya.

"Apakah kamu bakal tampil lebih baik dan membuat rebound malam ini atau kamu cuma mau berjalan-jalan saja? Kalau cuma mau jalan-jalan, ayo kita pulang sekarang dan makan malam saja. Bagaimana? Kemudian, dia mendengarkan dan kembali ke lapangan, lalu berkata kepada saya. 'Hey, Pop, terima kasih untuk motivasinya'," kisah Pop soal pemain bintangnya.

ADVERTISEMENT

Alih-alih memanjakan dan bersikap manis agar pemain bintangnya itu menyukainya, Pop memilih jujur dan mengatakan Duncan bermain sangat buruk. Bukan tanpa alasan, memang. Bagi Pop, bersikap baik pada salah satu pemain justru akan menjadi bumerang padanya suatu saat nanti, dan itulah yang terus ia pegang sampai sekarang.

"Anda ingin pemain terbaik menyukai Anda, itu tidak akan berhasil. Ini akan jadi senjata makan tuan. Anda harus menetapkan standar yang sama untuk semua orang. Anda bisa memperlakukan orang secara berbeda karena masing-masing berbeda, tapi mereka semua harus maju dengan standar yang sama."

Bagi Pop, sebuah tim diibaratkan sebagai sebuah tim marching band di mana anggotanya memegang alat yang berbeda-beda dengan fungsi yang beda pula. Namun, mereka satu tujuan yang sama. Senada dan seirama, mereka bisa menciptakan sebuah harmoni dari satu kesatuan bunyi.

ADVERTISEMENT

Itulah filosofi Pop dalam melatih. Baginya, empati dan hubungan dengan orang lain adalah kunci membuat sebuah sistem yang kuat dan tahan lama.

"Ini semua adalah soal berinteraksi dengan orang lain. Anda harus membuat pemain sadar bahwa Anda peduli dengan mereka dan mereka harus peduli dengan satu sama lain. Kemudian mereka akan mulai merasa saling bertanggung jawab satu sama lain dan mau berusaha bersama," jelas Pop kepada Sports Illustrated.

Ah, Pop memang penuh kejutan. Di pinggir lapangan, pria yang kini berusia 68 tahun itu bisa terlihat begitu menyeramkan, bahkan bisa berteriak hingga memaki dan bersungut-sungut semaunya. Terbaru ini, pada 12 November 2017 silam saat Spurs menghadapi Warriors, Pop menerima dua technical foul dan harus meninggalkan lapangan usai memaki kepada wasit yang tidak memberikan sinyal travelling kepada pemain Warriors.

ADVERTISEMENT

Aih, kalau sudah begitu, sih, Pop benar-benar terlihat begitu menyeramkan. Namun, ketika orang lain berpikir bahwa Pop melakukan hal bodoh dengan memaki wasit dan akhirnya diusir, apa yang dilakukan oleh Pop justru sangat jenius. Di situ, suara dukungan suporter semakin keras dan akhirnya, memompa semangat para pemain Spurs.

Tak hanya wasit, para pemain yang tidak melakukan instruksi Pop dengan jelas pun kerap jadi korban makiannya. Namun, para pemainnya tidak pernah merasa lelah dengan amarah Pop karena dari sana, ekspektasi yang ditekankan sang pelatih selalu jelas.

Seperti yang diungkapkan oleh Patty Mills, guard kedua Spurs saat ini asal Australia, "Pop memiliki peraturan dasar, seperti jangan pernah membiarkan pemain melakukan drive (berlari sambil menderibel bola) ke tengah. Peraturan yang sederhana. Jika pemain lawan melakukannya, Anda melakukan kesalahan."

ADVERTISEMENT

Sepintas, Pop terlihat seperti pria tua bangka yang gemar memaki. Namun, bagi orang-orang yang tergabung di Spurs, mereka tahu bahwa Pop hanya menjalankan tugasanya.

Sosok Popovich kemudian akan berubah seiring pertandingan selesai dan kembali ke rutinitas latihan. Di sinilah, Pop kembali memperaktikkan filosofi melatihnya dalam bentuk lain.

Pop sadar bahwa basket adalah segalanya bagi para atlet yang bergelut di cabang ini. Namun, Pop juga sadar bahwa dunia dan isinya jauh lebih besar dan luas dari basket. Oleh karenanya, ia selalu berusaha memperluas pengetahuan umum para pemainnya dan membagi ketertarikannya pada suatu hal kepada mereka.

Pernah satu waktu, Pop memberikan kuis kepada para pemainnya di sesi latihan pagi dengan memberikan pertanyaan, "Siapa yang melawan Inggris pada Perang Boer Pertama (Perang di benua Afrika pada tahun 1880an)?"

ADVERTISEMENT

Pertanyaan ini memang hanya soal sejarah peperangan, tapi bagi Danny Green dan Patty Mills yang saat ini masih bermain untuk Spurs, buku dan pelajaran sejarah justru menjadikan mereka sebuah tim dan menjalani hubungan lebih substansial dengan satu sama lainnya.

"Kami akan menjadi sebuah tim pada saat makan malam lewat pembahasan topik-topik tertentu yang dilontarkan olehnya (Popovich)," tambah Mills.

Sebagai pelatih, Pop memang tak ingin melihat pemainnya sebagai seorang atlet bola basket. Pop melihat pemainnya sebagai seorang manusia; benar-benar sebagai manusia pada umumnya, kemudian sebagai atlet bola basket, baik ketika berada di lapangan maupun usai pertandingan.

Will Perdue, mantan center Spurs era 1995-99, adalah salah satu saksi bagaimana Pop memperlakukan pemainnya sebagai manusia. Perdue mengenang suatu gim melawan Utah Jazz di mana ia kembali ke ruang ganti dengan rasa frustrasi karena gagal menjaga Karl Malone dan begitu merasa kelelahan.

ADVERTISEMENT

"Lutut saya, engkel saya, siku saya, semua dibalut dengan es. Kemudian Pop datang, merangkul saya dan berkata bahwa dia mengharapkan lebih dari saya lakukan hari ini. Saya pun tertegun mendengarnya," kenang Perdue.

Sebagai seorang pelatih, sudah tugas Pop mengungkapkan kekecewaanya kepada Perdue karena itulah filosofi yang ia pegang teguh. Namun, Pop juga memegang prinsip untuk memanusiakan pemainnya.

Ketika Perdue sampai di hotel, dia melihat Pop sudah sampai lebih dulu dan menunggunya. "Aku telah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Ayo makan malam, minum beberapa gelas anggur, dan ayo bicara soal apa pun selain bola basket," kata Perdue mengulang perkataan Pop saat itu.

Begitulah bagaimana Pop membangun era kejayaan Spurs. Gelar juara memang tak selalu didapat, tetapi dalam 20 tahun, Spurs selalu berada di jajaran papan atas. Hal itu, tentunya, takkan terwujud tanpa filosofi yang dipegang teguh dan senantiasa dipraktikkan oleh Popovich sehari-harinya.

ADVERTISEMENT

Untuk hal ini, Pop punya kesamaan dengan Don Haskins, mantan pelatih di liga basket kampus Amerika Serikat (NCAA). Mereka berdua selalu memegang teguh prinsip dalam melatih yang dianggap benar dan pada akhirnya, membuat sejarah baru bagi perbasketan di AS.

II

Saat ini kita bisa melihat starting five (lima pemain awal) yang diturunkan oleh satu tim basket di AS sana, baik tingkat sekolah hingga profesional, bisa diisi oleh lima orang Afro-Amerika (kulit hitam). Hal yang tak mungkin terjadi ketika basket mulai berkembang di AS sana antara 1900 s/d 1960-an.

Hal ini kemudian menjadi lumrah dan membentuk stereotip di masyarakat bahwa olahraga bola basket adalah olahraga yang diperuntukkan untuk orang-orang berkulit putih saja. Sedangkan, kulit hitam (Afro-Amerika) yang lekat dengan kaum kelas bawah, boleh bermain basket, tapi tidak secara kompetitif.

ADVERTISEMENT

Lalu, muncullah Don Haskins di tahun 1961 yang mematahkan stigma dan menggampar keras-keras rasialisme di dunia basket AS. Pria kelahiran 14 Maret 1930 yang sebelumnya hanya seorang pelatih basket tim putri sekolah menegah atas, pada 1961 itu ditunjuk sebagai pelatih di tim basket putra Universitas Texas Western, El Paso.

Empat tahun melatih di sana, Haskins akhirnya mencapai kejayaan sekaligus mencatatkan sejarah di musim 1965-66. Di awal musim, secara mengejutkan Haskins merekrut lima pemain keturunan Afro-Amerika. Hal yang sangat tidak lumrah saat itu.

Namun, Haskins membuktikan keputusannya berbuah manis karena Texas Western berhasil melewati musim reguler NCAA dengan rekor 23 menang dan satu kali kalah. Mereka memang menang, tapi keputusan Haskins memainkan orang kulit hitam nyatanya mengancam keselamatan timnya. Beberapa kali dalam perjalanan pertandingan, anggota tim Haskins mendapat perlakuan rasialis, baik secara verbal maupun fisik.

ADVERTISEMENT

Rentetan perlakuan itu pada akirnya membuat Haskins jengah dan memutuskan memasang lima pemain keturunan Afro-Amerika sebagai starter di laga final nasional melawan Universitas Kentucky. Sebuah gebrakan baru yang menuai pro-kontra di mana-mana.

Tetapi, sekali lagi, Haskins membuktikan keputusannya ini berbuah manis usai mengandaskan perlawanan Kentucky 72-65, yang saat itu hanya diisi oleh pemain kulit putih dan dilatih oleh Adolph Rupp (pelatih legendaris di liga NCAA). Western dan Haskins pun menjuarai musim 1965/66 dengan rekor 28 menang dan hanya 1 kali kalah.

Siapa menyangka, kemenangan Western dengan lima starter kulit hitamnya ternyata menjadi tonggak sejarah bagi liga basket NCAA dan liga basket profesional AS, NBA di masa mendatang. Sejak kemenangan itu, kampus-kampus lain pun turut merekrut para pemain kulit hitam, pun dengan Adolph Rupp yang akhirnya merekrut pemain kulit hitam pertama di Kentucky pada 1969, Tom Payne.

ADVERTISEMENT

Adapun, bagi Haskins yang menjadi awal sejarah itu terjadi, ketika diwawancarai oleh The Times soal keputusannya itu, jawaban Haskins sederhana: Dia hanya ingin menang. "Saya tidak ingin menjadi pionir ketika bermain melawan Kentucky. Keputusan saya sederhana, hanya menurunkan lima pemain terbaik dan itu ada pada pemain kulit hitam," katanya.

Pun dalam bukunya, "Glory Road", yang kemudian diangkat menjadi film layar lebar pada 2006 silam dengan judul sama, Haskins mengatakan bahwa dia tak pernah ingin menjadi seorang pionir ataupun mengubah dunia lewat keputusannya. Baginya, saat itu hal yang hanya ingin dia lakukan adalah memenangi pertandingan, meski harus dengan pemain kulit hitam.

Don Haskins pun dianggap sebagai salah satu pahlawan pada perbasketan AS dan pada akhirnya nama Haskins dimasukkan ke dalam Naismith Memorial Basketball Hall of Fame pada 1997.

ADVERTISEMENT

Haskins, meski tak pernah menganggap keputusannya dulu adalah sebuah perjuangan, tetap menjadi pionir sehingga sekarang pemain kulit hitam memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi di olahraga basket. Perjuangan dan nilai-nilai dalam melatih yang sejatinya masih berlanjut hingga saat ini.

Sama seperti Popovich, tapi Haskins lebih dulu melakukannya. Bola basket adalah hal yang penting dalam hidup para atletnya, tetapi ada yang lebih penting dan besar dari itu semua. Oleh karena itu, mereka memilih untuk memanusiakan para pemainnya.

III

Pada 5 November 2017 lalu, seorang pria bersenjata memasuki sebuah gereja baptis di dekat daerah Sutherland Springs, Texas, AS, dan melakukan penembakan yang menyebabkan 26 orang meninggal dunia termasuk anak-anak.

Spurs sendiri sedang menjamu Phoenix Suns di AT&T Arena saat itu dan berhasil memenangi pertandingan dengan skor 112-95. Namun, kabar penembakan yang sudah tersebar luas membuat Pop merasa kemenangan di laga tersebut seolah kehilangan arti.

ADVERTISEMENT

"Kami memenangi pertandingan, tapi apa yang terjadi hari ini membuat (kemenangan) itu jadi sangat tidak berarti. Ketika memikirkan tragedi yang menimpa mereka, tidak mungkin Anda bisa berkonsentrasi. Jadi, saya pikir berbicara tentang bola basket malam ini mungkin sangat tidak pantas," kata Pop dalam konferensi pers usai pertandingan.

Saat itu, Pop bukan tidak mau mengomentari kemenangan timnya. Kembali pada filosofi melatih Pop, sikap ini benar-benar menggambarkan bagaimana dirinya memegang teguh pilar yang ia bangun sekian lama. Baginya, ada yang lebih penting dari sekadar bola basket: memanusiakan manusia.

Suara lantang Pop menyerukan kemanusian dan keadilan ini bukan kali pertama ia lakukan. Dalam beberapa kesempatan, Pop juga kerapkali merespons dan mengomentari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah AS maupun pernyataan dari mulut para pemimpinnya.

ADVERTISEMENT

Teranyar ini, Pop kembali mengkritik Donald Trump, Presiden AS, soal komentar Trump yang berbunyi: "Saya adalah orang paling tidak rasis yang bisa Anda wawancarai."

Pada wawancara jelang laga melawan Atalanta Hawks di peringatan hari Martin Luther King Jr--tokoh penggerak kulit hitam di AS--pada Senin (15/1) pagi WIB lalu, Pop mengatakan Trump adalah pembohong dengan tingkat emosional dan intelektual yang tidak layak bagi seorang presiden.

"Setiap kali saya mendengar seseorang mengatakan bahwa mereka bukan seorang rasis, sebenarnya dia sedang berkata sebaliknya. Kita memiliki pembohong di Gedung Putih, tidak layak secara intelektual, emosional, dan psikologis untuk memegang jabatan ini, dan seluruh dunia mengetahuinya," kecam Pop.

"Terutama yang ada di sekitarnya setiap hari. Orang-orang yang bekerja dengan presiden ini (Trump) harus merasa malu karena mereka lebih tahu dari siapa pun betapa tidak sehatnya dia, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukan apa-apa," imbuhnya.

ADVERTISEMENT

Sikap dan komentar yang Pop lontarkan tidak serta merta dilakukan agar dia dianggap menjadi seorang pembela. Karena seperti filosofi yang ia pegang, menjadi jujur dan tidak berusaha membuat pemain bintang (orang penting) menyukai kita, adalah cara terbaik membentuk satu kesatuan yang kuat.

Bagi Pop, pemain bintang atau tidak, semua harus bisa menjalin hubungan sama baiknya. Sedangkan, bagi Don Haskins, tak peduli pemain kulit putih atau hitam, hanya pemain terbaik yang akan dia pilih meski semua pemain itu berkulit hitam. Baik sebagai pelatih maupun individu, mereka tak pernah berusaha menjadi orang lain.

Bagi mereka, sebagai pelatih, basket dan kemenangan adalah segalanya, tapi menjadikan pemain sebagai manusia seutuhnya jauh lebih penting dari permainan itu sendiri. Don Haskins sudah lama berpulang, dan kini Pop yang masih hidup dan melanjutkan eranya bersama Spurs bukan tidak mungkin akan melihat pelatih-pelatih anyar di NBA sana mengambil tongkat estafet yang siap disodorkannya.

ADVERTISEMENT