Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2024 © PT Dynamo Media Network

Version 1.91.0

Konten dari Pengguna

Francis Fukuyama dan Upaya Memikirkan Kejayaan Demokrasi Liberal

20 November 2018 22:41 WIB

Diperbarui 6 Agustus 2020 13:18 WIB

Tulisan dari Agaton Kenshanahan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

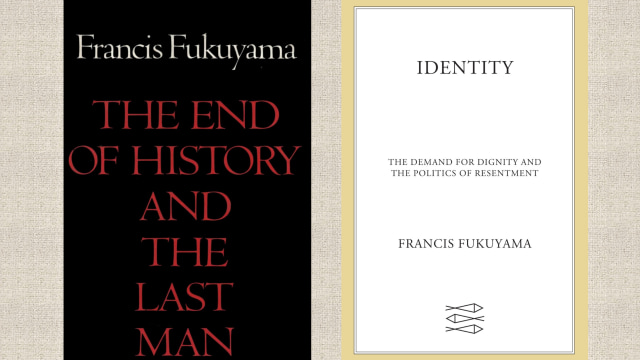

Tahun 1992, pemikir politik Amerika Serikat, Francis Fukuyama menulis karya kenamaaan The End of History and The Last Man. Dalam karya ini, ia melanjutkan tesis dari jurnal berjudul “The End of History?” yang ditulisnya di National Interest (1989).

ADVERTISEMENT

Tesis itu berbunyi bahwa demokrasi liberal telah menjadi pemberhentian terakhir umat manusia dalam perjalanan mencari idelogi, dan ia merupakan bentuk terakhir (paling ideal) dari sistem politik-pemerintahan umat manusia.

Salah satu faktor mengapa Fukuyama mengangkat tesis tersebut tentunya tak lepas dari faktor berakhirnya Perang Dingin yang telah mendobrak status quo pertempuran ideologi komunisme dan liberalisme saat itu.

Runtuhnya Tembok Berlin tahun 1989 menandai kemenangan demokrasi liberal sehingga menjadi ideologi universal yang menjejak pikiran manusia saat ini.

Uni Soviet yang menjadi simbol negara komunisme dunia pada era tersebut pun hancur berkeping-keping menjadi pecahan negara-negara merdeka dan berdaulat. Sistem politik negara-negara dunia kemudian menunjukkan gejala perubahan menjadi demokrasi liberal.

Pada 1790, mulanya hanya ada tiga negara penganut demokrasi liberal. Hingga tahun 1990, negara penganut demokrasi liberal telah bertambah sebanyak 58 menjadi 61 negara.

ADVERTISEMENT

Dari data tersebut, beberapa negara yang berubah menjadi demokrasi liberal berasal dari negara-negara di benua Amerika, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Chili, Argentina, Brazil, Uruguay, Paraguay, Meksiko, Kosta Rika, Kolombia, Bolivia, Venezuela, Peru, Ekuador, El Savador, Nikaragua, Honduras, Jamaika, Trinidad, dan Republik Dominika (Doyle, 1983).

Sejak itu demokrasi liberal diklaim menjajaki masa kejayaannya dan digadang-gadang menjadi last man standing dalam kemelut pertempuran ideologi dan sistem politik-pemerintahan dunia.

Demokrasi liberal dianggap menjadi sistem paling ideal di mana kesetaraan, kebebasan, dan hak-hak individu dilindungi oleh kekuasaan negara yang menerapkan sistem check and balances. Sejarah umat manusia dianggap telah berakhir karena tak ada lagi evolusi pemikiran yang menginginkan tujuan lain selain demokrasi liberal.

ADVERTISEMENT

Meski demikian, idealisme sistem politik-pemerintahan demokrasi liberal tampak menimbulkan keraguan pada praktiknya. Atau setidaknya seperti itu yang kini dilihat oleh Fukuyama. Menulis ulang perjalanan empiri institusi politik modern selama dua dekade terakhir, ia melihat bagaimana negara, supremasi hukum, dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi liberal berdiri, berkembang, menyebar, hingga pada akhirnya rusak dan mengalami kemunduran.

Ironinya, gejala kemunduran demokrasi liberal malah terjadi di negara yang dianggap paling stabil sistemnya, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Padahal, kedua negara tersebut menjalani sistem demokrasi liberal pada awal-awal tren sistem tersebut diterapkan di berbagai negara, Amerika Serikat pada 1790 dan Inggris pada 1848 sebagaimana dicatat Michael Doyle (1983). Hal itu diakui sendiri oleh Fukuyama saat menulis buku terbarunya Identity: The Demand For Dignity and The Politics of Resentment (2018).

ADVERTISEMENT

“Buku ini tidak akan ditulis jika Donald Trump tidak terpilih jadi presiden pada November 2016. Seperti kebanyakan orang Amerika, saya terkejut dengan hasil ini dan merasa bermasalah dengan implikasinya terhadap Amerika Serikat dan dunia. Ini merupakan kejutan pemilu terbesar kedua di tahun tersebut, yang pertama tentunya adalah keputusan Inggris meninggalkan Uni Eropa (Brexit) pada Juni sebelumnya,” kata Fukuyama sejak paragraf pertama buku itu ditulis.

Pemikiran Fukuyama dalam buku barunya itu sebenarnya tidak benar-benar baru bagi dirinya sendiri. Beberapa konsep kunci dalam Identity bahkan sudah muncul dalam The End of History. Hanya saja fokus dalam buku tersebut berbeda.

The End of History menyoroti bagaimana perjalanan ideologi manusia telah mencapai satu titik akhir, yaitu sebuah sistem yang dinamai demokrasi liberal. Sedangkan, Identity ditulis untuk melihat ternyata sistem paling akhir dan dianggap paripurna tersebut punya ancaman baru.

ADVERTISEMENT

Saat membaca ulasan pra-penerbitan di The New Yorker , saya sempat misleading mengartikan bahwa lewat Identity Fukuyama hendak merevisi tesisnya sendiri di The End of History.

Setelah membaca buku ini dengan saksama, tampak bahwa Fukuyama sebenarnya hanya berusaha memikirkan kembali (re-thinking) bagaimana kejayaan demokrasi yang digadang-gadangnya ternyata punya ancaman dari upaya perjuangan pengakuan identitas kelompok-kelompok masyarakat.

Fukuyama menganggap bukan berarti demokrasi liberal yang diusungnya sebagai sistem terbaik itu mengalami keruntuhan dan diganti oleh sistem baru. Fukuyama sendiri masih kukuh bahwa demokrasi liberal adalah sistem akhir yang bisa memuaskan setiap pihak. Sayang dalam praktiknya, sistem tersebut tidak benar-benar berjalan dengan baik.

Menurut Fukuyama, setiap pihak dari kalangan kanan maupun kiri di abad 21 ini bertindak berlandaskan identitas mereka untuk mendapat pengakuan dan dihormati oleh sesamanya. Yang menarik, perjuangan kelas secara ekonomi tampak mulai ditinggalkan. Mungkin sebabnya karena kelas menengah jumlahnya makin mendominasi di masyarakat sehingga ekonomi bukan menjadi masalah serius.

ADVERTISEMENT

Kalangan kiri yang dulunya fokus pada perjuangan kelas (secara ekonomi) kini lebih mendorong kepentingan beragam kelompok marginal seperti kulit hitam, imigran, perempuan, anak-anak, LGBT, pengungsi, dan semacamnya. Sedangkan kalangan kanan mencoba meredefinisi kelompoknya sebagai sosok patriot yang mengusung identitas tradisional-nasional, sebuah identitas yang sering berhubungan dengan ras, etnis, dan hal-hal religik.

Setelah setiap orang selesai dengan kebutuhan perutnya (ekonomi), identitas menjadi isu yang terus diperjuangkan di era di mana kebebasan diberikan kepada setiap orang. Setiap orang merasa berhak bahwa identitasnya diakui dan dihormati di masyarakat.

Akibatnya ketika identitas-identitas yang muncul saling punya pertentangan satu sama lain dan negara tak bisa mengatasinya, mereka akan menyebabkan konflik di masyarakat. Proses inilah yang menurut Fukuyama membuat demokrasi liberal terancam.

ADVERTISEMENT

Politik identitas

Kecenderungan politik (berbasis) identitas pun kian menguat di sejumlah negara yang mengusung demokrasi liberal. Keberhasilannya pun tampak dari peristiwa terpilihnya Trump sebagai presiden yang sebelumnya sempat menggaungkan kampanye antiimigran. Tampak pula pada peristiwa Brexit di mana Inggris mulai skeptis dengan identitas bersama kawasan Eropa.

Tak usah jauh-jauh, di Indonesia politik identitas ini juga menguat dengan kemunculan diskursus pemilihan presiden yang mengusung tema-tema siapa yang merasa paling mewakili ulama atau siapa yang merasa paling milenial, misalnya. Gerakan-gerakan akar rumput pun mulai melakukan penetrasi politik dengan melakukan demo-demo pro LGBT, anti-LGBT, bela tauhid, bela Islam, bela Ahok, dan lainnya.

Mengenai identitas yang diusung dalam pilpres, tampaknya hal itu lebih cenderung dominan untuk kepentingan politik semata. Namun identitas yang diperjuangkan oleh gerakan-gerakan akar rumput tampak lebih riil demi pengakuan.

ADVERTISEMENT

Para demonstran akar rumput itu menyuarakan pengakuan identitas karena merasa ada yang tidak menghormati (mengusik) identitas mereka atau selama ini identitasnya dimarjinalkan oleh masyarakat.

Namun, keinginan untuk mendapat pengakuan tersebut kadang dengan mudah berubah menjadi tuntutan untuk menjadikan kelompok mereka superior (Fukuyama, 2018). Setiap kelompok merasa memiliki hak lebih untuk dihormati sehingga ketika ada yang mengkritik atau menentang domain yang diusung identitasnya mereka harus dilawan.

Akar rumput jadi terpecah belah karena memperjuangkan identitas demi pengakuan dan penghormatan masing-masing. Sedangkan para politisi seperti memberi angin pada perpecahan dengan memainkan isu identitas tersebut demi menggalang dukungan untuk tampuk kekuasaan.

Ketika dua hal ini disatukan dalam suatu momen politik, mudah sekali memecah belah masyarakat. Tak usah siapa tunjuk siapa. Sebaiknya kita semua melakukan refleksi terhadap diri masing-masing.

ADVERTISEMENT

Jalan buntu

Dalam akhir bukunya, Fukuyama mencari berbagai alternatif untuk mengatasi ancaman identitas terhadap sistem demokrasi liberal. Menurutnya, negara harus memulainya dengan menghilangkan perlakuan abuse terhadap kelompok tertentu. Misalnya, dalam konteks kejadian di Amerika Serikat, adanya kecenderungan perlakuan semena-mena polisi kepada masyarakat kulit hitam saat terjadi masalah. Hal macam ini harus dihilangkan.

Namun, permasalahannya bagi negara plural seperti Indonesia, perlakuan negara terhadap suatu identitas menjadi semacam buah simalakama bagi kemaslahatan masyarakat. Saat ini misalnya, sebagian pihak sedang giat mengampanyekan LGBT sebagai identitas gender yang diakui negara. Namun apa jadinya kalau identitas tersebut diakui? Akan ada protes dari pihak lainnya terhadap hal tersebut.

Bahkan Fukuyama pun mengakui kalau contoh semacam ini bakal membuat kelompok identitas di masyarakat melenggangkan politik kebencian (politics of resentment).

ADVERTISEMENT

Permasalahan identitas ini menjadi semacam zero sum game yang membuat tatanan demokrasi liberal makin rumit. Ketika suatu negara telah membuka kran selebar-lebarnya untuk merayakan kebebasan, maka kebebasan itu akan menimbulkan kontroversi saat mereka bertentangan satu sama lain. Apalagi untuk sesuatu yang belum ada payung hukumnya.

Apakah lantas tesis Fukuyama soal demokrasi liberal menjadi pemberhentian terakhir sistem politik-pemerintahan manusia bisa dianggap gugur? Menurut Fukuyama sendiri tidak. Namun bagi saya sendiri iya.

Adanya perjuangan pengakuan dan pertentangan identitas dalam masyarakat demokrasi liberal menandakan bahwa sistem tersebut menimbulkan celah permasalahan baru. Artinya masyarakat belum nyaman dengan sistem yang ada dan membuka kesempatan untuk melakukan penelahaan lebih lanjut terhadap sistem baru.

Bagaimana dengan Anda?

ADVERTISEMENT