Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Konten dari Pengguna

Ritual Keagamaan dalam Pendekatan 'Body Pedagogics'

9 April 2021 18:57 WIB

Tulisan dari Ahmad Dzul Ilmi Muis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Kritik Pendekatan Terdahulu dalam Memandang Agama

Selama ini bagi beberapa akademisi yang mencoba melakukan pendekatan sosial untuk mengkaji agama hanyalah membuat agama itu sendiri menjadi faktor sekunder dan justru fenmena sekuler di luar agama yang menjadi faktor penelitian utamanya. Dengan adanya hal tersebut, kemudian mendorong sekularisasi pada kalangan akademisi secara luas dan menjadi umum bahwa jika penelitian terkait agama, maka agama itu sendiri akan menjadi variabel sekundernya (Martin, 1991). Sebagaimana contoh penelitian dari Turner yang membahas Fundamentalisme Islam, dia membahas hal tersebut bukan berangkat dari Islam itu sendiri ataupun melalui sudut pandang Islam, melainkan justru dia memandangnya melalui sudut pandang ekonomi global (Turner, 2002; 2006).

Kemudian bagi kelompok peneliti dengan paradigma konstruksionis seperti Foucault dan Edward Said, agama dipandang hanyalah tak lebih dari hasil konstruksi atas wacana semata yang di dalamnya akan terdapat campur tangan dari kelompok orang tertentu yang memiliki akses tertentu dari orang lain untuk kepentingan dirinya.

ADVERTISEMENT

Untuk itu Beckford (2003) mencoba memahami ulang berbagai pendekatan para akademisi terdahulu tersebut dan mengulas kembali posisi agama dalam berbagai analisis. Beckford menentang pendekatan para reduksionis yang memandang agama bukanlah sebagai variabel utama dalam penelitiannya karena hubungan antara agama dengan fenomena sosial, budaya dan politik semakin hari semakin kompleks dan sulit untuk diprediksikan. Dari alasan ini saja sudah jelas maka agama sudah tidak bisa lagi digunakan hanya sebagai alat bantu analisis terhadap fenomena sosial.

Kemudian lebih lanjut Beckford merekomendasikan supaya para akademisi sekarang menggunakan pendekatan-pendekatan terbaru saja untuk menganalisis agama dan juga tidak lupa menjadikan agama sebagai variabel utamanya. Karena baginya teori sosial klasik sudah tidak relevan lagi dan memiliki benyak sekali keterbatasan lingkup kajian. Hal itu dibantah oleh Mellor dan Shilling (2010) yang berpendapat bahwa ada beberapa pendekatan dari teori sosial kalsik pun yang masih bisa digunakan, dan malahan kebanyakan orang menganggap remeh dan memandangnya sebelah mata hanya karena usia dari teori ini sudah lawas. Mereka menggunakan pendekatan Durkheim (1982; 1985) yang mungkin sudah banyak diremehkan oleh orang karena dianggap usang.

ADVERTISEMENT

Padahal ada aspek yang kurang diperhatikan oleh peneliti lain yakni, Durkheim memandang agama itu juga merupakan fenomena sosial yang di dalamnya terdapat suatu potensi untuk menghasilkan orientasi tertentu dan diwujudkan dalam kebudayaan, menghasilkan orientasi pengalaman ketubuhan terhadap diri sendiri dan juga terhadap memandang dunia secara luas. Jadi ada semacam proses konfigurasi antara “Yang transenden” dengan realitas sosial “Yang imanen”. Interpretasi tersebut yang membuat Mellor dan Shilling (2010) melihat bahwa agama merupakan bentuk perwujudan dari bentuk pembelajaran ketubuhan atau disebut dengan konsep body pedagogics.

Peneliti lain yang juga meneliti terkait agama dan pengalaman ketubuhan seperti Dubuisson (2003) menganggap bahwa tubuh hanyalah sekedar “alat penerjemah” teks-teks atau ajaran-ajaran dalam agama. Dia terjebak atau terkungkung kembali dalam pendekatan para peneliti sosial lain yang menilai bahwa seolah-olah agama hanyalah hasil wacana semata yang mempengaruhi pemikiran manusia untuk bertindak.

ADVERTISEMENT

Bagi Mellor dan Shilling (2010), tubuh bukanlah sekedar penerjemah atau “bahan mentah” agar supaya tindakan-tindakan keagamaan menjadi realitas sosial sebagaimana yang dikatakan Dubuisson tersebut. Tubuh jauh melebihi itu, tubuh sebagai mediator, baik secara fisik maupun secara psikis dari terjadinya berbagai fenomena keagamaan tersebut. Mereka mengikuti Durkheim bahwa tubuh itu merupakan entitas yang terlibat aktif dan secara langsung dalam proses internalisasi serta reproduksi fenomena keagamaan.

Kemudian Mellor dan Shilling juga mengikuti Weber dalam memandang bahwa agama itu adalah sesuatu yang mampu membimbing tubuh dengan cara tertentu, yang memungkinkan untuk melihat ke arah mana logika suatu entitas sosial ataupun kultural tertentu dalam memandang berbagai persoalan (Roth, 1987).

Pendekatan Body Pedagogics yang ditawarkan oleh Mellor dan Shilling ini jelas merupakan jawaban atas berbagai kritiknya terhadap para peneliti lain yang melihat agama hanyalah sebagai variabel pendukung dari variabel lainnya. Dengan menggunakan pendekatan ini. Kita bisa melihat bagaimana tubuh itu berperan sangat aktif dalam mengakses beberapa elemen terkait dengan pengembangan dan reproduksi pengalaman keagamaan, identitas keagamaan, dan bentuk kebudyaan.

ADVERTISEMENT

Pendekatan Body Pedagogics

Sebagaimana yang telah disinggung, bahwa pendekatan ini mencoba melihat ritual-ritual keagamaan sebagai fakta sosial eksternal apabila dibahasakan oleh Durkheim, kemudian mengalami proses internalisasi sedemikian rupa ke dalam tubuh subjek yang mengamininya dan termanifestasi ke dalam seluruh rangkaian ritual habitus keagamaan. Konsep habitus yang digunakan di sini adalah konsep yang dicetuskan dari Aristoteles dan Thomas Aquinas, yang berarti bahwa ada pengaturan secara sosial terkiat hierarki tertentu terhadap seluruh indera di dalam tubuh dari generasi ke generasi.

Dari struktur sosial yang mendisposisikan tubuh tersebut, kemudian akan diketahui bagaimana individu yang bersangkutan cara berpikirnya, cara bertindaknya, serta cara dia memandang dunia. Jadi mungkin kalau bisa disederhanakan, konsep habitus yang dimaksud adalah seperangkat struktur yang bermuatan nilai-nilai tertentu yang mampu mempengaruhi pola pikir, sampai pada pola perilaku manusia yang menganutnya.

ADVERTISEMENT

Namun dalam hal ini perlu ditekankan bahwa proses jalannya internalisasi ritual keagamaan hingga menjadi habitus tadi tidaklah melulu secara linear dan hanya satu jalur saja. Melainkan manusia bisa dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang pernah dia singgahi semasa hidupnya, yang mana sudah jelas akan membentuk karakter dari individu ini kemudian. Selain itu juga mengandaikan kepekaan diri si individu yang bersangkutan terhadap reaksinya akan ritual-ritual keagamaan.

Dalam pendekatan body pedagogics ini tidak hanya terinspirasi dari gagasan Durkheim, namun juga dari gagasan ‘techniques of the body’ dari Mauss (1950) dan ‘technologies of the self’ dari Foucault (1980). Bagi Mauss tubuh manusia kemudian akan bergerak dengan alami seolah-olah bahwa itu sudah dirancan atau didesain seperti itu dikarenakan pengaruh dari nilai-nilai yang dianutnya dari budaya maupun agamanya. Jadi nilai-nilai dalam budaya maupun agama itu mampu untuk membentuk semacam tradisi yang kemudian memungkinkan untuk memengaruhi bagaimana tubuh akan berperilaku.

ADVERTISEMENT

Sedangkan kalau dari Foucault, persoalan itu berasal dari teks dan wacana dari norma etika dan agama yang mampu untuk membuat manusia mendisiplinkan tubuhnya sendiri bahkan mungkin tanpa dia sadari. Namun pendekatan body pedagogics ini diklaim sendiri oleh Mellor dan Shilling (2010) memiliki cara pandang lebih lanjut dari kedua tokoh yang telah disebutkan tadi. Pendekatan ini berusaha pula untuk menggambarkan dimensi pengalaman ketubuhan yang gagal untuk dipotret oleh Mauss dan Foucault. Mereka berdua sama sekali tidak berusaha melihat dari sudut pandang ketubuhan itu sendiri, terkait dengan apa itu tubuh? Atau bagaimana seorang manusia mampu untuk mengalami pengalaman ketubuhan yang kemudian berpengaruh pada kognisi maupun aspek emosional dalam dirinya.

Pendekatan ini berusaha untuk memahami bagaimana nilai-nilai agama itu bertransmisi dalam pengalaman ketubuhan pribadi tiap individu penganutnya, serta kemudian setelah transmisi itu terjadi seperti apa dampak yang dihasilkan dari proses transmisi nilai-nilai tersebut. maka dari itu fokus analisis dalam pendeatan ini bersifat praktis, yakni melihat praktik-praktik kebudayaan ataupun ritual keagamaan yang dilakukan. Maksud dari “pengalaman ketubuhan” yang dari tadi disinggung adalah perasaan emosional yang langsung berdampak pada tubuh seseorang beserta sensasi-sensasi tertentu yang dapat dirasakan oleh tubuh mereka terkait dengan praktik ritual keagamaan tadi, lebih lanjut seperti apa internal conversations atau semacam refleksi dalam diri para penganut ritual tersebut (Archer, 2003). Pendekatan ini dilakukan untuk menguji apakah memang benar nilai-nilai yang telah bertransmisi dan merasuk ke dalam setiap aspek pengalaman ketubuhan manusia tadi kemudian mempengaruhi pola pikir bahkan sampai pola perilaku dia dalam kehidupan sehari-harinya?

ADVERTISEMENT

Sekaligus pendekatan body pedagogics ini merupakan kritik keras terhadap karya Mauss dan Foucault yang juga menulis tentang keterkaitan antara agama dengan tubuh namun dengan cara yang linear dan hanya satu dimensi saja, tanpa bisa memperlihatkan adanya hubungan saling mempengaruhi dan sebab-akibat dalam perubahan sosial. Sedangkan dengan pendekatan ini, bisa dikatakan doktrin agama akan mengalami semacam proses internalisasi terlebih dahulu beserta mengalami seluruh filterisasi dari si subjek yang bersangkutan. Untuk kemudian selanjurnya apakah memang seluruh doktrin tersebut dia aplikasikan, atau hanya beberapa saja, atau bahkan dia menambahkan beberapa elemen dari seluruh proses interaksinya sepanjang hidup.

Islam dan Body Pedagogics

Dalam ajaran Islam mengajarkan bahwa sesama orang yang beragama Islam atau disebut sebagai Muslim, itu semua adalah saudara. Mereka terikat oleh satu ikatan persaudaraan yang disatukan dalam pengalaman keilahian. Jadi ada semacam upaya penggabungan atau pengikatan tubuh dalam individu menjadi kesatuan dalam satu golongan. Proses penyatuan yang kolektif tersebut tercermi dalam lima rukun Islam.

ADVERTISEMENT

Pertama adalah deklarasi keimanan yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, dengan pengucapan akan keimanan tersebut maka gerbang awal atas proses penyatuan tubuh menjadi kolektif telah terbuka. Para Muslim lain biasanya akan berbondong-bondong menyambut dengan suka cita mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, dipeluknya dia dan dianggapnya telah menjadi saudara seiman. Bahkan ada juga ajaran untuk membagikan harta kepada saudara seiman Muslim yang baru saja masuk Islam berupa pembagian zakat.

Kemudian rukun Islam kedua yakni shalat, dalam ajaran yang dianjurkan shalat hendaknya dilakukan dengan berjamaah. Dalam jamaah shalat pun, kaum Muslim tidak membedakan kasta, ras, etnis, dan sebagainya karena mereka telah terikat menjadi satu persaudaraan (Henkel, 2005). Bisa saja seorang bos berdampingan shalatnya dengan anak buahnya tanpa ada sekat yang menonjol diantara mereka. Pun dalam gerakan-gerakan shalat berjamaah yang diusahakan supaya seluruh jamaah kompak mengikuti gerakan imam yang berada di depan, menunjukkan solidaritas dan kekompakan begitu tinggi dari kaum Muslim.

ADVERTISEMENT

Rukun Islam ketiga adalah zakat, dengan ditunaikannya zakat ini berarti sama saja seluruh umat Muslim, utamanya bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih telah bertanggung jawab atas kesejahteraan saudaranya sesama Muslim. Upaya saling membantu dan meningkatkan kesejahteraan terjadi di sini, mereka yang lebih kaya memiliki kewajiban berdasarkan ajaran Tuhan untuk membantu saudaranya yang membutuhkan.

Keempat adalah ibadah puasa, jelas saja ada satu rasa antar sesama Muslim di seluruh dunia bahkan untuk berusaha menahan lapar dan dahaga mereka. Satu kesatuan rasa tersebut membangkitkan pula perasaan kuat akan “senasib-sepenanggungan”. Selain itu juga bisa dimaknai supaya mereka yang selama ini telah hidup berkecukupan, mampu untuk merasakan bagaimana susahnya saudara mereka yang mungkin kurang beruntung dan harus menahan lapar seharian penuh selagi tetap beraktivitas demi sesuap nasi. Mulai dari awal dini hari yang mungkin biasanya mereka sedang tidur pulas, harus bangun untuk makan sahur demi bisa bertahan seharian penuh menjalankan puasa. Kemudian rasa haus dan lapar itu terbayar dengan kesegaran yang menyiram tenggorokan ketika mereka berbuka puasa. Pengalaman ketubuhan seperti ini yang sangat langka ditemui di hari-hari biasa dan membuat siapapun lebih bersyukur.

ADVERTISEMENT

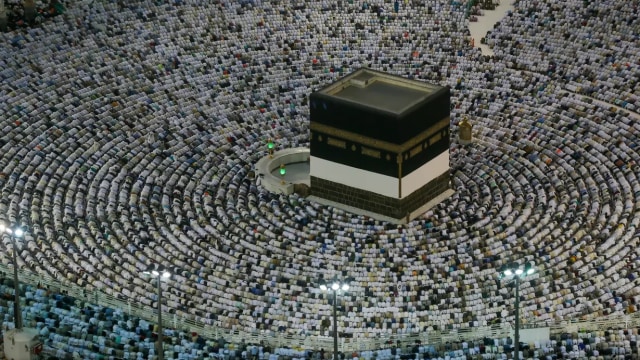

Terakhir adalah rukun Islam kelima, yaitu berangkat haji. Momen ini menjadi semacam momen perjumpaan seluruh kaum Muslim di seluruh belahan dunia, pada satu tempat yang paling suci yakni Mekkah. Seluruh kaum Muslim di dunia berjumpa di sana dan melakukan ritual keagamaan dengan sangat kompak yakni memutari Ka’bah sebanyak tujuh kali dalam suatu putaran yang sangat sinkronis satu sama lain.

Identifikasi pendekatan body pedagogics dalam ajaran Islam tersebut sangat tergambarkan bahwa upaya seluruh umat Muslim adalah menjadi satu kesatuan yang utuh, menjalin persaudaraan sesama Muslim bahkan di seluruh dunia dengan mengaburkan batasan-batasan lain seperti latar belakang ras, etnis, budaya, dan sebagainya, seluruhnya itu melebur menjadi satu identitas. Clark (2008) menyebut hal ini dengan konsep ‘supersizing’ yakni ketika ritual-ritual utama dari suatu agama bertransmisi ke dalam pengalaman ketubuhan para pengikutnya dan menciptakan rasa kesatuan yang begitu kuat antar mereka dari pengalaman ketubuhan tersebut.

ADVERTISEMENT

Melalui pengalaman ketubuhan yang berarti mengandaikan peran dari indera tubu menusia, mereka mendapatkan orientasi baru terkait bagimana cara mereka memandang dunia sosial sebagai satu kesatuan realitas hidup, serta juga mengembangkan beberapa cara yang mengandaikan identifikasi identitas mereka yang mungkin akan terllihat sangat mencolok dan kontras dengan identitas kelompok lain yang bisa dengan mudah dikenali sebagai upaya mereka menciptakaan keber-Ada-an mereka di dunia atau disebut being-in-the-world (Merleau-Ponty, 1962).

Referensi

Archer, M. S., & Archer, M. S. (2003). Structure, agency and the internal conversation. Cambridge University Press.

Beckford, J. A. (2003). Social theory and religion. Cambridge University Press.

Clark, A. (2008). Supersizing the mind: Embodiment, action, and cognitive extension. OUP USA.

Dubuisson, D. (2003). The western construction of religion: Myths, knowledge, and ideology. JHU Press.

ADVERTISEMENT

Henkel, H. (2005). ‘Between belief and unbelief lies the performance of salāt’: meaning and efficacy of a Muslim ritual. Journal of the Royal Anthropological Institute, 11(3), 487-507.

Mellor, P. A., & Shilling, C. (2010). Body pedagogics and the religious habitus: A new direction for the sociological study of religion. Religion, 40(1), 27-38.

Merleau-Ponty, M., & Smith, C. (1962). Phenomenology of perception (Vol. 2012). London: Routledge.

Turner, B. S. (2002). Sovereignty and emergency: Political theology, Islam and American conservatism. Theory, Culture & Society, 19(4), 103-119.