Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Konten dari Pengguna

'Setangkle' Sastra Betawi Ora dan Cina Benteng

30 April 2018 20:11 WIB

Diperbarui 14 Maret 2019 21:09 WIB

Tulisan dari Ahmad Baihaki tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

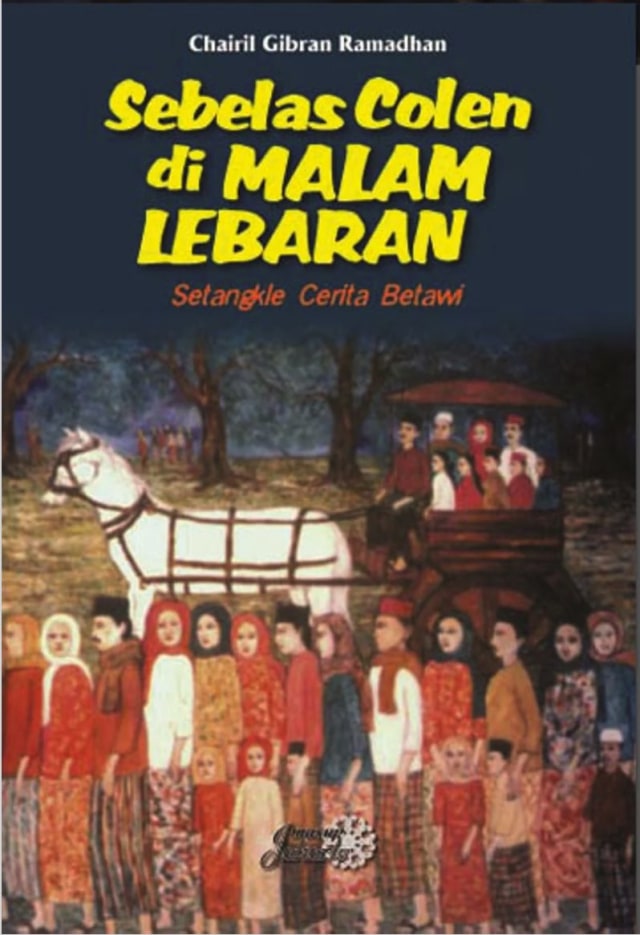

Kumpulan cerpen Sebelas Colen di Malam Lebaran: Setangkle Cerita Betawi (Chairil Gibran Ramadhan, Masup Jakarta: 2008) kembali membawa memori kanak-kanak saya yang memudar. Saat itu teman bermain saya mendapat kunjungan saudara dari kampung. Bahasa mereka terdengar ganjil di telinga saya karena walaupun mirip bahasa Betawi, pengucapan sangat aneh.

ADVERTISEMENT

Jawaban orang dewasa atas rasa penasaran saya itu hanyalah ‘Ya, itu bahasa orang kampung’. Mereka tidak menggunakan akhiran ‘e’ di kata berakhiran ‘a’ seperti layaknya bahasa Betawi dan dialek Jakarta yang kami gunakan. Sekiranya saya bertanya,”Gue mau jajan, elo mo ape?”, mereka akan menjawab ‘Guah kagak mau apah-apah’ (Gue gak mau ape-ape).

Lama-kelamaan, saya makin terbiasa dengan dialek Betawi pinggiran tersebut ketika saya makin sering mengunjungi kerabat bapak yang tinggal di wilayah Tangerang.

Seingat saya ini karya sastra Betawi pertama yang saya baca. Prosa ini berisikan kisah-kisah orisinal yang membawa pembaca menembus waktu ke Betawi dan Jakarta tempo dulu. Penulis mengisahkan cerita-cerita Betawi pinggiran yang dihiasi dengan bahasa ‘Betawi Ora’.

ADVERTISEMENT

Betawi Ora adalah masyarakat Betawi yang berada di pinggiran atau luar Jakarta yang memiliki logat seperti kisah kerabat dan teman saya di atas. Mereka juga banyak mengambil kosakata Jawa dan Sunda dalam percakapan mereka. Dan khususnya mereka menggunakan 'ora' (tidak dalam bahasa Jawa) daripada 'nggak' atau 'kagak'.

Ramadhan banyak mengambil cerita yang memiliki hikmah budi pekerti. Ia menyoroti banyak aspek kehidupan dan perilaku manusia. Kebanyakan kisah tentunya mengenai adat Betawi yang makin pudar dan juga kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di Betawi tempo dulu.

Unsur budi pekerti dan agama Islam seperti mengucur seiring tinta mencetak kata demi kata dalam karangan Ramadhan ini. Pesan-pesan moral dalam realita kehidupan yang dipaparkan penulis tidak akan habis dimakan waktu. Nyatanya walau setting cerita adalah Betawi tempo dulu, 'penyakit sosial' dalam buku ini masih eksis di masa kini dan tentunya masa depan. Ini karena Ramadhan menyentuh permasalahan manusia yang paling hakiki.

ADVERTISEMENT

Usai satu cerita, rasanya tak sabar ingin membaca cerita berikutnya. Selalu ada kisah yang baru dan tidak ada kisah repetitif. Satu-satunya yang repetitif hanyalah gaya penulisan khas sang pengarang yang mengulang beberapa kalimat dalam cerita.

Ada beberapa kisah mistis dan supernatural yang diselipkan penulis yang di antaranya terinspirasi kejadian nyata. Juga ada beberapa kisah tentang orang Betawi pinggiran etnis Cina (Cina benteng). Boleh dikatakan semua cerita membahas masalah sosial Betawi, dalam setting utama Betawi pinggiran.

Kisah favorit saya adalah ‘Dahulu’. Di sini Chairil melukiskan kenangan-kenangan kecil saya dalam deskripsi yang detil. Saya merasa menjadi pemeran utama dalam kisah tersebut. Menerawang, membayangkan, dan mencoba mengingat-ingat kapan dan di mana saya dulu melakukan itu. Manisnya masa kecil yang begitu sederhana nan bahagia.

ADVERTISEMENT

Buku ini membuat saya tertawa, terharu dan kebanyakan sedih. Sedih hilangnya adat dan kebiasaan dahulu, sedih hilangnya jejak budaya Betawi, sedih karena karya sastra seperti ini tidak pernah disebutkan atau dijadikan bahan pelajaran sekolah (di Jakarta). Dari mana penduduk Jakarta generasi saya dan berikutnya--khususnya orang Betawi--dapat mengetahui kisah-kisah dan keadaan Jakarta zaman dahulu?

Bahagia, ya saya bahagia karena berhasil menemukan sastra Betawi ini dan telah membacanya. Akan lebih bahagia lagi sekiranya saya bisa meyakinkan orang lain dan para penerus saya untuk membaca kisah-kisah ini.