Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Konten dari Pengguna

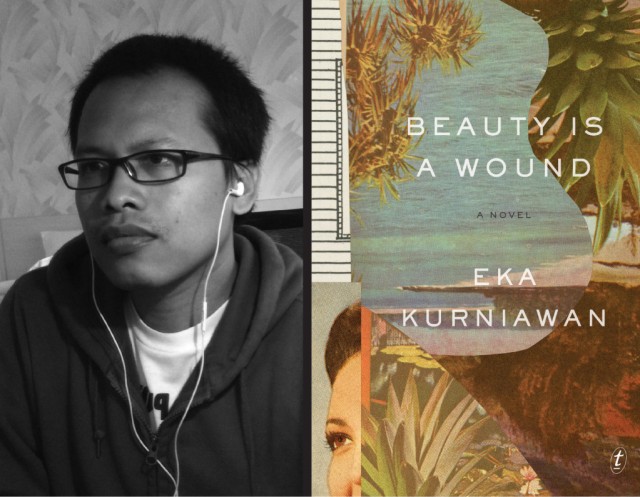

Bertemu Eka Kurniawan, Penulis Kebanggaan Indonesia, di Washington DC

6 April 2019 23:43 WIB

Diperbarui 6 Agustus 2020 13:18 WIB

Tulisan dari Anggarini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

Tiga tahun lalu, saya merasa benar-benar beruntung. Meskipun hanya sehari, saya berkesempatan mengenal salah satu penulis muda kebanggaan Indonesia, Eka Kurniawan.

ADVERTISEMENT

Pertama kali saya dengar nama Eka justru dari kolom review buku New York Times. Beberapa bulan kemudian, saya temukan bukunya di jajaran buku-buku rekomendasi di toko buku City Lights di San Fransisco. Dua buku Eka, Man Tiger (Manusia Harimau) dan Beauty is a Wound (Cantik itu Luka) dipajang tepat di samping kasir.

Setara derajatnya dengan permen coklat di supermarket yang letaknya diatur sedemikian rupa untuk menarik konsumen. Tanpa pikir panjang, saya langsung membeli dua buku Eka. Seketika lupa dengan niat awal membeli buku Kurt Vonnegut, novelis Amerika kawakan yang kala itu sedang jadi idola saya.

Seperti anak kecil, begitu kembali ke DC, saya pamerkan dua buku baru Eka ke teman-teman. Tentu saja setelah selesai dibaca, supaya bisa sok mendongeng.

ADVERTISEMENT

Saya makin semangat jadi tukang cerita ketika Eka masuk dalam long list Man Booker International Prize Award 2016. Walaupun akhirnya gagal sebagai short list, salah satu bukunya, Man Tiger, berhasil memenangkan Financial Times (FT) Emerging Voices 2016 Fiction Award.

Tak disangka-sangka, beberapa hari sebelum penyerahan award, saya dapat kabar gembira. “Rin, Pak Ricky nawarin, kalo mau Eka bisa kita tarik ke DC,” kata teman saya yang bertugas di fungsi pensosbud (penerangan, sosial, budaya).

Rupanya obrolan kami tentang sastra dan kekaguman atas karya Eka dengan teman-teman Bekraf berbuah hasil.

“Wah mau banget Mbak, nanti kalau udah dapet ijin Pak Dubes, aku bantu urusin semua ya!” untungnya Pak Dubes langsung setuju, berkat promosi intensif kalau Eka semacam titisan Pramoedya, salah satu penulis favorit Pak Dubes.

ADVERTISEMENT

Berhubung waktu persiapan mepet dan Eka cuma bisa tinggal di DC selama 1,5 hari, kami semua langsung sibuk mempersiapkan program. Acara paling gampang tentu meet and greet di KBRI, tapi kurang seru, karena kebanyakan dihadiri orang Indonesia.

Akhirnya, kami putuskan untuk mengadakan diskusi buku dengan think tank East West Center dan toko buku Kramerbooks. Keduanya diadakan pada siang dan malam hari tanggal 28 September 2016. Tepat sehari setelah acara penghargaan FT Award di New York.

Acara di East West Center dan Kramerbooks membahas novel pertama Eka, Beauty is Wound. Alasan novel ini banyak digemari salah satunya karena kalimat pembukanya yang tidak biasa:

ADVERTISEMENT

Buku ini juga istimewa karena dibumbui sejarah kolonial, politik kekuasaan, gaya bahasa hiperbola, surealis-realis, serta alur maju-mundur.

Penggemar Eka di Amerika Serikat ternyata banyak juga, diskusi di East West Center dan Kramebooks berlangsung lancar dan sukses. Eka terlihat apa adanya, nyaman dengan dirinya sendiri, bahkan ketika berhadapan dengan bule-bule intelek Amerika.

Terus terang saya gugup waktu pertama bertemu. Walaupun saya pernah juga lihat Dewi Lestari di pameran buku, tapi tidak pernah bertemu muka apalagi bicara langsung seperti dengan Eka. Saya takut terlihat kurang membaca atau lebih buruk, punya pendapat yang kurang pintar.

Rupanya ketakutan saya tidak berdasar, penampilan Eka sama seperti orang biasa. Di dua acara, Eka memakai baju yang sama, sweater abu-abu, jeans hitam, dan sepatu kets. Meskipun terlihat seperti kutu buku karena kacamata dan karakternya yang kalem, Eka ternyata ramah dan menyenangkan. Jauh dari kesan sombong atau menggurui, bicara dengan Eka seperti bertemu kawan lama. Diawali dengan canggung tapi kemudian mengalir dan akrab seketika.

ADVERTISEMENT

Eka tidak hanya bicara tentang bukunya, inspirasi atau sastra. Dia memilih untuk tidak berpusat pada dirinya. Justru pada hal-hal sederhana, seperti kegemarannya mengantar anak perempuan kesayangannya ke sekolah atau keputusannya untuk tidak punya media sosial.

Satu hal yang paling saya ingat, Eka malahan bercerita tentang pentingnya kegagalan dan semangat. “Novelku pernah ditolak beberapa penerbit, aku kira banyak penulis terkenal yang karyanya sering kali ditolak, tapi hal yang paling penting tetap menulis dan jangan ragu, kamu akan menemukan cara”.

Mendengar pesannya, saya hanya tersenyum, sambil diam-diam berharap agar Indonesia punya lebih banyak “Eka”. Yang bukan hanya menginspirasi karena karyanya tapi juga karena semangat dan kesahajaannya.