Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Konten dari Pengguna

Murakami dan Pelukan Sahabat

27 April 2018 9:55 WIB

Diperbarui 26 Juli 2019 7:00 WIB

Tulisan dari Anggi Kusumadewi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

“Baik-baik, ya. Kamu selalu bisa,” kata seorang sahabat memelukku sebelum kami berpisah malam itu.

ADVERTISEMENT

Aku tersenyum tipis dan menyahut singkat, “Kita lihat nanti, kita lihat…”

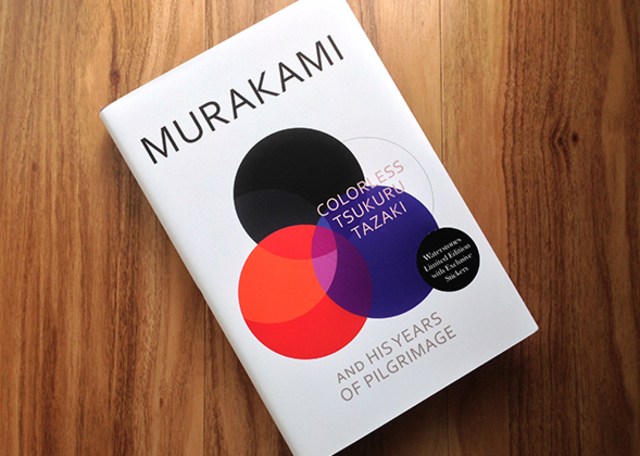

Sepanjang perjalanan pulang berkereta, aku duduk tenang membaca Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage versi Bahasa Indonesia. Novel Haruki Murakami itu kuambil spontan dari rak di toko buku kala hati berkecamuk.

Aku sebetulnya sudah membaca edisi Bahasa Inggris buku itu via e-book. Tapi entahlah, aku mengambil begitu saja versi cetak terjemahannya. Mungkin karena lupa separuh isi ceritanya.

Mana lagi, deretan kata pada halaman pertamanya terasa begitu kelam, kuat mengisap bak medan magnet lubang hitam. Sungguh godaan buatku yang tengah dilanda kalut. Dan mungkin karena itu kami (aku dan buku itu) berjodoh.

Salut pada sang penerjemah, Ibu Ribeka Ota, yang amat piawai dalam memilih kata. Sungguh, tak semua buku bagus diterjemahkan bagus.

ADVERTISEMENT

Sekadar mengalihbahasakan bak mesin Google Translate, tanpa punya rasa atas alur dan nyawa cerita, akan berakhir bencana bagi pembaca. Kalau sudah begitu, buku yang ditulis pemenang Nobel Kesusastraan sekalipun akan percuma.

Kembali ke Colorless Tsukuru Tazaki (atau Tsukuru Tazaki Tanpa Warna dalam Bahasa Indonesia), aku tersentak saat membuka lembar-lembar penghabisan. Buku itu memang bicara padaku.

Tidak, dia tidak berkepala dingin dan tenang, juga tidak selalu hidup dengan caranya sendiri. Itu sekadar persoalan keseimbangan. Dia hanya terbiasa menyeimbangkan beban yang dipikul di sebelah kanan dan di sebelah kiri titik pikul dengan baik.

Barangkali terlihat enteng di mata orang lain. Tetapi sebenarnya sama sekali bukan pekerjaan mudah. Lebih merepotkan daripada yang terlihat dari luar. Lagi pula, walaupun beban-beban itu dapat diseimbangkan dengan baik, tidak berarti seluruh berat yang membebani titik pikul berkurang walau sedikit.

ADVERTISEMENT

Karena itulah sahabatku menghadiahi pelukan itu. Dia tahu aku membutuhkannya. Dia sudah memprediksi itu dari jauh-jauh hari, melampaui apa yang bisa kulihat di awal.

Bukan berarti dia sendiri tak punya beban. Selalu ada beban di pundak setiap orang, dengan kadar yang—seperti kata Murakami—tak selamanya terlihat dari luar. Tapi sahabatku itu diberkahi ketenangan dan kekuatan luar biasa besar.

Kekuatan itu pula yang kerap ia lihat padaku, dan karenanya dia gusar waktu dulu aku meninggalkannya berpisah jalan.

Kala itu, kami tiang-tiang layar kokoh terpancang. Satu di antaranya—aku—lalu mematahkan diri, membuat seisi kapal keras terguncang. Memicu amuk topan dan tornado panjang. Dan dia bertahan di tengah badai dan berhasil melalui petang, sambil meniup pergi amarahnya kencang-kencang.

ADVERTISEMENT

Pada akhirnya, saat kami—air dan api—duduk berhadap-hadapan, kami sungguh paham jalur hidup perkara pilihan. Dan segalanya tak lebih penting dari persahabatan.

Tapi di dunia ini, ada banyak persoalan yang tidak dapat diatasi hanya dengan perasaan sayang. Hidup itu panjang, kejam kadang. Adakala butuh korban. Seseorang harus memerankannya. Dan tubuh manusia itu rapuh.

Itu kata Murakami lagi. Tentu hidup ini bukan novel. Tapi fiksi dan imajinasi tak muncul begitu saja dari ruang hampa. Ia ada karena realita, alam pikir penulis yang berpijak pada dunia nyata. Lintasan-lintasan gagasan dari rangkaian peristiwa empiris yang menjelma.

Sahabatku melepas pelukan. “Sampai nanti lagi, ya.”

Aku kembali tersenyum, teringat selarik kalimat yang dulu biasa ia cantumkan di status WhatsApp-nya: this too shall pass.

ADVERTISEMENT

Hampir tengah malam ketika kami meninggalkan kedai kopi.

Tidak semua hilang dalam arus waktu.

Kita dulu pernah sungguh-sungguh meyakini sesuatu...

Gelap dalam menelan. Aku memejamkan mata seperti Tsukuru.

Sumber gambar: kouzou.org, Pexels