Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Konten dari Pengguna

Flex The Fake: Tren Pamer Kesuksesan Khayalan

11 Februari 2025 9:02 WIB

·

waktu baca 9 menitTulisan dari Annajm Islamay Wisyesa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

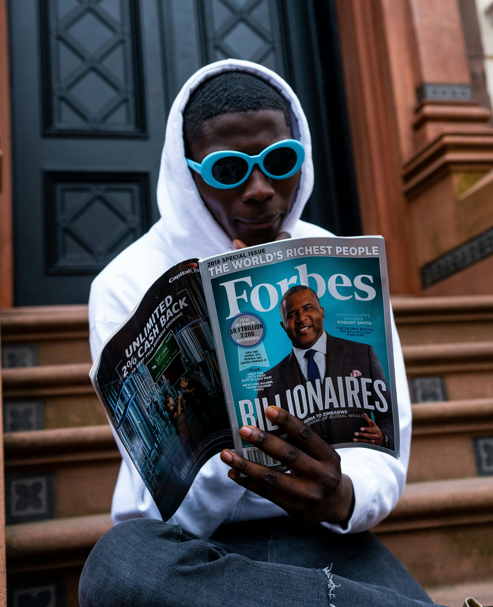

Di tengah hiruk-pikuk media sosial, pamer kekayaan (flexing) telah menjelma menjadi senjata pamungkas untuk membangun citra diri yang artifisial. Di balik filter instagramable dan caption penuh emoji gemerlap, tersembunyi sebuah paradoks: di era yang mengklaim diri sebagai zaman "kesadaran diri", manusia justru terjebak dalam kompetisi menciptakan persona kesuksesan yang lebih mirip ilusi ketimbang realitas. Flexing bukan sekadar aksi sembrono pencari perhatian, melainkan strategi sistematis untuk mengukuhkan diri sebagai brand di panggung sosial yang hiper-kompetitif. Di sini, tas Hermès bukan lagi sekadar aksesori, melainkan bendera yang dikibarkan untuk menandai wilayah kekuasaan simbolik; mobil sport bukan alat transportasi, melainkan monumen yang membisikkan mantra: "Lihatlah, aku lebih kaya darimu."

ADVERTISEMENT

Latar belakang masalah ini berakar pada krisis identitas di era digital, di mana nilai diri manusia direduksi menjadi deretan angka: jumlah followers, likes, dan engagement rate. Media sosial, yang seharusnya menjadi ruang autentik untuk berbagi cerita, justru berubah menjadi galeri curated reality — realitas yang dipilah-pilah, diatur, dan dipoles untuk memenuhi standar kesuksesan yang dikonstruksi oleh algoritma. Tak heran jika flexing kekayaan menjadi bahasa universal dalam pertarungan merebut pengakuan. Setiap unggahan Rolex atau liburan ke Bali yang dipaksakan adalah upaya untuk membeli validasi sosial, sekaligus bentuk perlawanan terhadap ketakutan paling purba manusia: menjadi tak terlihat, tak diakui, atau — yang paling mengerikan — dianggap gagal oleh masyarakat yang mengukur kesuksesan dari seberapa banyak kekayaan yang dikumpulkan.

ADVERTISEMENT

Rumusan masalah yang kritis perlu diajukan: Apakah flexing sebagai social branding benar-benar mencerminkan kesuksesan, atau justru mengabadikan siklus kecemasan kolektif yang memaksa individu untuk terus berlari dalam treadmill konsumerisme? Bagaimana praktik ini memperkuat hierarki sosial berbasis materi, sambil mengubur nilai-nilai autentisitas dan solidaritas? Dan yang terpenting: sampai kapan masyarakat akan membiarkan diri mereka dikendalikan oleh ilusi bahwa kepemilikan barang mewah adalah parameter utama keberhasilan hidup? Di balik glamor flexing, tersimpan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk nurani: apakah kita sedang membangun identitas, atau sekadar menjadi budak dari citra yang kita ciptakan sendiri?

Teori Sosial yang Membedah Fenomena Flexing

Di balik gemerlap unggahan mobil mewah dan foto "workcation" di resort privat, fenomena flexing sesungguhnya adalah laboratorium sosial yang mempertontonkan pertarungan psikologis dan struktural manusia modern. Untuk membedahnya, tiga teori sosial klasik justru menjadi pisau analisis yang relevan: Looking-Glass Self, Dramaturgi, dan Self-Esteem.

ADVERTISEMENT

Cooley menggambarkan manusia sebagai makhluk yang terperangkap dalam cermin sosial: kita membentuk identitas bukan dari diri sendiri, melainkan dari bayangan penilaian orang lain. Proses ini bekerja dalam tiga tahap: (1) imajinasi tentang bagaimana orang lain memandang kita, (2) imajinasi tentang penilaian mereka, dan (3) reaksi emosional terhadap penilaian itu. Di media sosial, tahap pertama dimanifestasikan melalui konten flexing — foto jam Rolex atau sertifikat promosi jabatan adalah alat bantu visual untuk membentuk persepsi publik. Tahap kedua terlihat dari komentar seperti "sukses banget sih!" atau "ini mah level bos", yang dianggap sebagai validasi atas citra yang diproyeksikan. Tahap ketiga adalah euforia singkat ketika notifikasi likes berderet, atau kecemasan ketika konten tidak mendapat respon. Flexing, dalam teori ini, adalah upaya mengendalikan cermin agar hanya memantulkan bayangan yang diinginkan: diri yang sempurna, kaya, dan diakui.

ADVERTISEMENT

Goffman melihat kehidupan sosial sebagai panggung teater, dan media sosial adalah front stage — ruang pertunjukan yang sengaja direkayasa. Di sini, pengguna menjadi aktor yang memainkan peran "si kaya raya" atau "career achiever". Barang mewah adalah properti panggung; caption inspiratif adalah naskah yang dipoles; bahkan lokasi foto dipilih sebagai latar belakang yang mendukung narasi kesuksesan. Namun, di back stage — kehidupan nyata di balik layar — aktor mungkin sedang bergulat dengan utang kartu kredit, kelelahan kerja, atau kehampaan eksistensial. Kontradiksi inilah yang membuat flexing menjadi seni manipulasi persepsi: semakin meyakinkan pertunjukannya, semakin besar jarak antara citra dan realitas. Ketika seorang influencer memamerkan liburan ke Paris sambil menyembunyikan fakta bahwa perjalanan itu disponsori (atau dibayar dengan hutang), ia sedang menjalankan prinsip dramaturgi: the show must go on, meski fondasi panggungnya rapuh.

ADVERTISEMENT

Teori psikologi sosial ini menjelaskan flexing sebagai bentuk compensatory mechanism — upaya menutupi lubang-lubang kepercayaan diri dengan menumpuk simbol status. Individu dengan self-esteem tinggi memamerkan kekayaan untuk memperkuat dominasi sosial ("Aku memang pantas di atas"), sementara mereka yang rendah self-esteem melakukannya untuk menciptakan ilusi pengakuan ("Lihat, aku juga berharga"). Media sosial memperparah siklus ini dengan menjadikan likes dan shares sebagai mata uang baru harga diri. Setiap kali seseorang memposting foto tas mewah dan mendapat pujian, otak melepaskan dopamin — hadiah instan yang membuat kecanduan. Namun, seperti obat bius, efeknya hanya sementara. Ketika unggahan berikutnya tidak mendapat respon yang sama, muncul withdrawal syndrome: kecemasan, rasa tidak cukup, dan dorongan untuk memproduksi konten yang lebih ekstrem.

ADVERTISEMENT

Bagaimana Teori-Teori Ini Membedah Fakta Flexing?

Ketiga teori ini bersinergi mengungkap akar masalah flexing: manusia modern terjebak dalam siklus produksi dan konsumsi citra. Cooley menunjukkan bahwa flexing adalah cermin retak yang memantulkan hasrat akan pengakuan. Goffman mengungkap bahwa di balik panggung megah media sosial, aktor-aktornya seringkali hanya memainkan monolog kesepian. Sementara psikologi sosial menegaskan bahwa flexing adalah gejala patologis dari masyarakat yang mengukur nilai diri melalui materi. Contoh nyata terlihat pada tren "day in a life" di TikTok, di mana konten kreator muda pura-pura menjalani hari sebagai CEO atau jet-setter — sebuah simulasi kesuksesan yang dirancang untuk memicu rasa kagum sekaligus iri. Atau kasus influencer yang menyewa barang mewah hanya untuk konten, lalu mengembalikannya setelah foto diambil. Praktik-praktik ini bukan sekadar kebohongan, melainkan cermin dari masyarakat yang memilih menghirup oksigen kepalsuan daripada menerima realitas yang pahit.

ADVERTISEMENT

Flexing, dalam perspektif teori sosial, adalah jerat yang ditenun oleh algoritma, kapitalisme platform, dan kerinduan akan makna. Ia bukan fenomena baru — hanya bentuk modern dari pertunjukan topeng yang telah ada sejak zaman Romawi Kuno. Bedanya, kini topeng itu bisa dibeli dengan klik, dan panggungnya terbentang di depan mata miliaran penonton.

Prediksi Bubble Tren Flexing dan Dampaknya — Bom Waktu di Balik Filter

Bubble tren flexing kekayaan sedang mengembang di udara tipis ilusi, dan seperti semua gelembung ekonomi, ia akan pecah. Pertanyaannya bukan apakah, tapi kapan — dan ketika itu terjadi, dampaknya akan lebih mirip krisis subprime mortgage tahun 2008, tetapi dalam skala psikososial. Penulis memprediksi tiga pemicu utama pecahnya gelembung ini: kelelahan audiens, krisis ekonomi mikro, dan revolusi nilai generasi muda.

ADVERTISEMENT

Kelelahan audiens sudah mulai terlihat. Algoritma media sosial yang dahulu memompa konten materialistik kini justru menjadi bumerang. Studi Social Media Today (2023) menunjukkan penurunan 40% engagement pada konten flexing kekayaan di Instagram, sementara konten bertema "kehidupan sederhana" atau "slow living" naik 65%. Masyarakat mulai muak dengan pertunjukan kesuksesan yang repetitif dan tidak relatable. Generasi Z dan Alpha, yang tumbuh sebagai digital natives, semakin kritis terhadap konten kosong — mereka lebih tertarik pada narasi autentik, seperti perjuangan mental health atau kisah kegagalan. Ketika audiens berhenti memberi standing ovation, panggung flexing akan runtuh dengan sendirinya.

Krisis ekonomi mikro adalah pemicu kedua. Di Indonesia, laporan Bank Indonesia (2023) mencatat 34% Gen Z memiliki cicilan barang mewah yang tidak sebanding dengan pendapatan. Mereka terjebak dalam luxury trap: meminjam uang untuk membeli tas Gucci agar bisa dipamerkan, lalu bekerja lembur untuk membayar bunganya. Di Amerika, 1 dari 5 milenial mengaku stres finansial akibat gaya hidup flexing (CNBC, 2022). Ketika utang menumpuk dan daya beli melemah, masyarakat akan dipaksa memilih antara "tampil kaya" atau "bertahan hidup". Saat itu terjadi, bubble akan meledak meninggalkan puing-puing kredit macet dan kebangkrutan personal.

ADVERTISEMENT

Revolusi nilai generasi muda menjadi pukulan final. Gen Z mulai menggeser definisi kesuksesan dari "kepemilikan materi" ke "kesejahteraan holistik". Survei Deloitte (2023) mengungkap 68% Gen Z global lebih menghargai work-life balance daripada gaji tinggi. Di TikTok, tagar #UnfilteredLife mendapat 2,4 miliar views — bukti bahwa generasi baru lebih tertarik pada ketidaksempurnaan yang manusiawi daripada ilusi kesempurnaan. Ketika nilai-nilai ini menjadi arus utama, flexing kekayaan akan dianggap sebagai relik dari generasi sebelumnya yang terobsesi dengan penampilan.

Dampak terhadap Masyarakat: Ketika Ilusi Menjadi Bencana

Flexing kekayaan tidak hanya menggerogoti kesehatan mental, tetapi juga meluluhlantakkan sendi-sendi sosial yang selama ini menjadi perekat masyarakat. Di Indonesia, 27% remaja terjangkit epidemi kecemasan akibat terus-menerus membandingkan diri dengan ilusi kesuksesan di layar — sebuah angka yang lebih menyeramkan daripada wabah penyakit fisik. Di balik angka itu, tersembunyi generasi yang tumbuh dengan keyakinan palsu bahwa hidup yang layak dijalani hanyalah yang dipenuhi tas branded dan liburan mewah. Solidaritas sosial pun sekarat: tetangga tak lagi saling menyapa, keluarga mengukur kasih sayang dari harga bingkisan lebaran, dan pertemanan direduksi menjadi ajang saling memantau story siapa yang lebih fotogenik di café hits. Lebih mengerikan, masyarakat mulai menganggap kecurangan sebagai jalan pintas yang sah. Pemalsuan bukti transfer, investasi bodong berkedok gaya hidup mewah, hingga jeratan utang demi feed Instagram yang kinclong — semua itu adalah cermin dari nilai-nilai yang retak. Tak ada yang peduli bahwa di balik satu unggahan OOTD “casual” dengan sneaker limited edition, ada 2,5 kg emisi karbon menguap ke atmosfer, atau bahwa planet ini sedang sekarat demi memuaskan narsisme digital sesaat. Flexing telah mengubah manusia menjadi arsitek kehancuran kolektif: merusak diri sendiri, hubungan sosial, dan bumi yang ditinggali.

ADVERTISEMENT

Fakta Sosial Paling Berbahaya: Flexing adalah Senjata Pemusnah Massa secara Perlahan

Lebih dari separuh Gen Z di Jakarta mengaku asing dengan identitas aslinya — mereka lebih fasih menjiplak gaya hidup influencer ketimbang mengenal jati diri sendiri. Ini bukan sekadar krisis eksistensial, melainkan pembunuhan karakter sistematis yang dilakukan oleh algoritma. Sementara itu, di pelosok Jawa Tengah, bocah 18 tahun dipaksa bekerja serabutan demi membiayai iPhone ayahnya — sebuah ironi di mana anak menjadi korban lifestyle parent yang ingin terlihat update di media sosial. Seniman muda pun tak luput dari jerat ini: mereka rela mengubur bakat melukis atau menari hanya untuk menjadi content creator gadungan yang memamerkan mobil sewaan. Flexing bukan lagi tren, melainkan mesin penghancur yang melumat kreativitas, kejujuran, dan masa depan generasi. Bahkan kematian pun tak luput dari komodifikasi: di Tiongkok, seorang remaja bunuh diri setelah pinjol demi membeli jam tangan Rolex — tragedi yang menegaskan bahwa flexing telah berevolusi menjadi cult modern, dengan pengikut fanatik yang rela mengorbankan nyawa demi pengakuan semu. Inilah senjata pemusnah massa yang paling licik: ia tak membunuh dengan peluru atau bom, tetapi dengan ilusi yang perlahan mengikis kemanusiaan kita, menyisakan mayat-mayat hidup yang berjalan dengan topeng kekayaan dan jiwa yang hampa.

ADVERTISEMENT