Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.101.0

Konten Media Partner

Konferensi Asia Afrika di Bandung 'Monumental', Tapi Apakah Masih Relevan?

17 April 2025 7:10 WIB

Konferensi Asia Afrika di Bandung 'Monumental', Tapi Apakah Masih Relevan?

Konferensi Asia Afrika (KAA) yang juga dikenal dengan Konferensi Bandung menginjak 70 tahun pada 2025. Sejarawan menyebut KAA sebagai konferensi yang monumental dan menginspirasi banyak organisasi kerja sama internasional. Namun apakah masih relevan hingga saat ini?

Ribuan orang memenuhi Istana Olahraga Kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta pada 18 Mei 1964.

Orang-orang yang datang dari berbagai negara Asia dan Afrika itu bertepuk tangan menyambut kemunculan Presiden Sukarno di podium. Dalam pidatonya, Presiden Sukarno berkata bahwa film harus memperkuat solidaritas antar-bangsa.

Kejadian ini berhasil direkam dan menjadi satu-satunya dokumentasi yang selamat dari penyelenggaraan Festival Film Asia Afrika ketiga, kata Bunga Siagian seorang seniman, kurator, dan peneliti.

"Yang datang ke GBK [untuk pembukaan festival] itu 10.000 orang," ujarnya.

Festival Film dibuka pada 18 Maret dan selesai pada 30 Maret 1964.

"Hampir seluruh (bioskop di) Jakarta memutar filmnya. Ada 60 film yang ikut kompetisi. Campur, fiksi, dokumenter, film anak-anak," jelasnya.

Para penonton harus membayar tiket bioskop untuk menonton dan jumlahnya ribuan orang, kata Bunga, yang meneliti berbagai arsip terkait peristiwa tersebut.

Festival Film Asia Afrika, kata Bunga, adalah salah satu inisiatif yang muncul dari kalangan sineas menyusul peristiwa Konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung.

Festival film ini pertama kali diselenggarakan di Tashkent pada 1858, disusul di Kairo pada 1960, dan terakhir di Jakarta.

"Festival film ini itu diniatkan memang sebagai buat Dunia Baru itu, Dunia Ketiga itu," ungkapnya.

Setelah Perang Dunia II, tata politik global terbagi menjadi dua blok.

Blok pertama adalah Amerika Serikat dan para sekutunya, yang disebut Dunia Pertama.

Blok kedua adalah Uni Soviet dan negara-negara yang bersekutu dengannya. Ini disebut Dunia Kedua.

Di luar kedua blok ini, ada kumpulan negara-negara yang mengalami penjajahan dan belum tentu mau masuk salah satu blok.

Negara-negara yang kebanyakan berada di Benua Asia dan Afrika inilah yang akhirnya bersekutu dan bersuara untuk pertama kalinya dalam Konferensi Asia Afrika. Dengan kata lain, Konferensi Asia Afrika-lah yang berani berimajinasi dan memiliki visi mewujudkan tata dunia alternatif dan baru. Itulah "Dunia Ketiga."

Meski terkait erat dengan perjuangan menentang kolonialisme, menurut Bunga, festival ini tidak monoton dalam perkara tema-tema yang disajikan dalam deretan filmnya.

"Ceritanya beragam. Banyak sekali mengambil isu tentang perjuangan perempuan menghadapi tatanan patriarki, masyarakat feodal, dan segala macam."

Selain festival film, KAA Bandung juga tercatat menggerakkan banyak inisiatif-inisiatif 'kultural' lainnya, kata Wildan Sena Utama penulis buku Konferensi Asia-Afrika, 1955: Asal-usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Antiimperialisme.

Dia mencontohkan Konferensi Solidaritas Rakyat Afro-Asia yang diselenggarakan pada 1957 di Kairo.

Ada juga gerakan Afro-Asian Writers' Conference yang sempat berkongres dua kali, di Tuscan tahun 1958 dan di Kairo tahun 1962.

"Pram [Pramoedya Ananta Toer, sastrawan Indonesia] adalah salah satu tokoh dan menjadi ketua delegasi Indonesia dalam konferensi itu," kata Wildan lagi.

Mengapa Konferensi Bandung disebut 'monumental?'

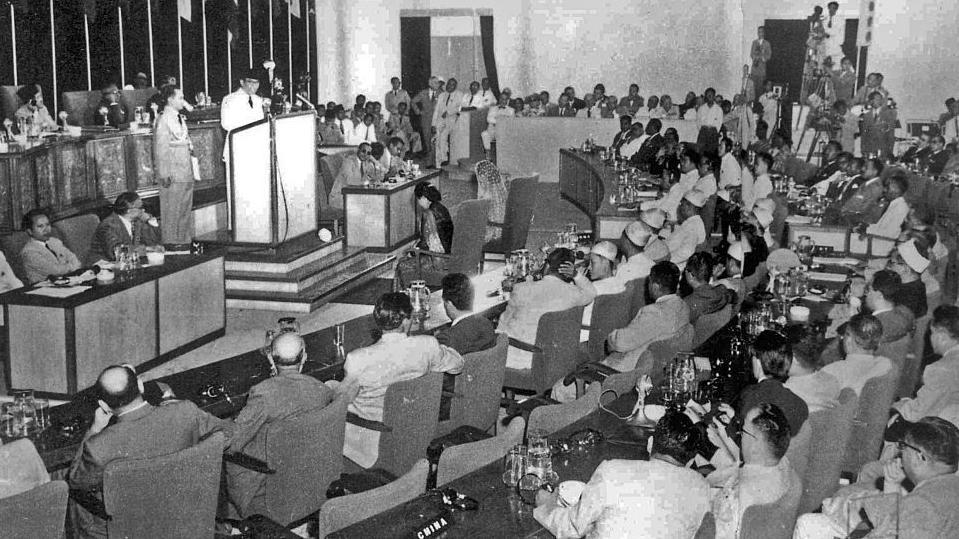

Konferensi Bandung diselenggarakan pada 18-24 April 1955 dan dihadiri 29 negara peserta, 23 di antaranya dari Asia.

Presiden Sukarno dalam sambutannya menyebut ini adalah konferensi antarbenua pertama dalam sejarah dunia.

"Ini belum pernah terjadi sebelumnya," kata Wildan.

Konferensi negara-negara di dua benua ini kira-kira mewakili 1,4 miliar orang atau lebih dari dua pertiga populasi dunia saat itu. Pada 1955, hanya PBB yang beranggotakan 76 negara, yang bisa menyaingi KAA dalam luasan wilayah dan keanggotaan.

"Konferensi Asia-Afrika itu menjadi sangat penting karena jadi semacam political statement bahwa negara-negara tersebut sudah berdaulat. Bukan lagi negara-negara yang harus mengikuti kemauannya pihak-pihak Barat," kata peneliti senior sekaligus Kepala Pusat Riset Wilayah BRIN, Fadjar Ibnu Thufail.

Sementara sejarawan dan mantan Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, menyebut negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka untuk pertama kalinya berkumpul dan berbicara satu sama lain, bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek sejarah.

"Disebut monumental karena menjadi titik balik dalam sejarah hubungan internasional. Negara-negara bekas koloni mampu menawarkan jalan ketiga yang independen," ujar Hilmar.

"Bandung adalah sebuah pernyataan kolektif bahwa dunia bisa dibayangkan dan dibentuk kembali dari perspektif Selatan yang dibangun bukan di atas kekuatan militer atau ekonomi, melainkan pada pengalaman bersama, yaitu penjajahan, perjuangan, dan harapan akan keadilan," paparnya.

Bagaimana Konferensi Bandung memberikan dampak?

Peneliti senior BRIN, Fadjar Ibnu Thufail, menyebut Konferensi Bandung tidak hanya menerbitkan inspirasi untuk gerakan-gerakan nasionalis. Semangat Konfensi Bandung, katanya, memberikan dorongan pada gerakan-gerakan etnis kulit hitam yang menuntut hak-hak mereka.

Christopher Lee dalam artikelnya The Bandung Conference (2023) juga menyebut hal serupa.

Konferensi Asia Afrika telah memberikan pergeseran kekuatan baru ke Afrika. Dari benua ini muncul tokoh semacam Gamal Abdul Nasser dan organisasi seperti Afro-Asian Peoples' Solidarity Organization (AAPSO) yang didirikan pada 1957.

Penulis James Baldwin (1924–1987) juga menulis bagaimana "Semangat Bandung" bersirkulasi dalam Congress of Black Writers and Artists pertama pada September 1956 di Paris.

Alioune Diop editor Présence Africaine menyebut Paris—lokasi kongres--sebagai "Bandung Kedua."

Léopold Senghor (1906–2001), kelak jadi presiden Senegal, Senegal, menyebut 'Semangat Bandung' sebagai sumber kebangkitan kembali kebudayaan kulit hitam.

"Dampak langsung dari KAA terasa dalam keberanian politik negara-negara peserta untuk mengambil kebijakan yang berani, mulai dari nasionalisasi aset kolonial hingga pembentukan berbagai forum kerja sama teknis dan budaya yang saling menguatkan," kata Hilmar Farid.

Apakah Konferensi Bandung memicu lahirnya organisasi kerja sama lainnya?

"Yang paling berpengaruh justru legacy-nya. KAA mengilhami lahirnya Gerakan Non-Blok," kata Hilmar.

Konferensi Bandung sangat sulit dipisahkan dari lahirnya Gerakan Non-Blok yang dideklarasikan pada 1961 di Beograd, Yugoslavia.

Konferensi tingkat tinggi itu dihadiri perwakilan dari 25 negara dan hingga kini anggota Gerakan Non-Blok berjumlah 100 negara.

Sementara itu Wildan menyebut Konferensi Bandung juga memicu kerja sama yang bahkan lebih besar lagi.

"Tahun 1966 itu ada Tri-Continental Conference. Itu lebih besar lagi. Jadi Asia, Afrika, Amerika Latin di Havana, Kuba. Dan roots-nya itu dari kerja sama Asia-Afrika yang digagas di Bandung," cetusnya.

"Bahkan hingga konteks kontemporer seperti BRICS atau World Social Forum, itu juga selalu dikaitkan dengan Konferensi Bandung," tambahnya.

Apakah KAA masih relevan sampai sekarang?

Dunia telah berubah sejak Konferensi Bandung dicetuskan. Uni Soviet telah runtuh dan kutub-kutub baru bermunculan, semisal China, sehingga mengubah konstelasi tata kuasa dunia yang baru.

Namun, menurut Hilmar Farid, semangat Konferensi Bandung masih relevan hingga kini.

"Relevansi KAA hari ini bukan terletak pada romantisme masa lalu, tetapi pada keberanian untuk menerjemahkan semangat itu ke dalam bentuk-bentuk baru yang sesuai dengan tantangan zaman," ujarnya.

"Ketimpangan global memburuk, krisis iklim makin nyata, dan sistem internasional tampak makin tak mampu memberi solusi. Dalam konteks seperti ini, prinsip-prinsip yang dulu digaungkan di Bandung, kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya, kembali terasa penting sebagai titik tolak untuk membayangkan ulang relasi global," sambung Hilmar.

Sementara itu, Fadjar Ibnu Thufail mengatakan semangat Konferensi Bandung juga masih dibutuhkan untuk menghadapi problem-problem perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang dihadapi negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

"Yang kita lupa kadang-kadang, kita yang di Selatan ini menjadi korban dari struktur eksploitasi lingkungan yang tidak terkontrol itu. Kita sama-sama 'korban' dari eksploitasi lingkungan yang dilakukan pada masa lalu. Jadi konteks post-colonialnya tidak berhenti pada saat itu saja tapi berlanjut sampai sekarang," ujarnya.

Janji yang belum terpenuhi

Konferensi Asia Afrika di Bandung menghasilkan Dasa Sila Bandung yang mencakup tema penghormatan terhadap hak asasi manusia, kedaulatan negara, dan kerja sama internasional.

Tapi tidak semua hasil, rekomendasi, dan janji-janji terpenuhi, kata Wildan.

"Ada juga komite ekonomi di Bandung yang mendorong kerja sama ekonomi antara negara Asia Afrika yang sebetulnya itu tidak dijalankan. Bahkan bukan hanya dalam konteks periode pertengahan abad ke-20, bahkan hingga hari ini menurut saya tidak dijalankan," tukasnya.

"Untuk hari ini mereka (para negara anggota) tidak solid, mereka punya jalannya sendiri-sendiri," kata Wildan seraya menggarisbawahi bahwa negara-negara di Asia dan Afrika ini tetap menjadi aktor politik yang relevan untuk dipertimbangkan.

"Apalagi dalam kondisi hari ini kita mengarah kepada Perang Dingin baru antara Amerika Serikat dengan China," imbuhnya.

Apakah Indonesia bisa kembali mengambil inisiatif seperti di masa lalu?

"Secara historis, Indonesia pernah menjadi penggerak utama solidaritas global dari Selatan, dan secara geografis-politik, posisinya tetap strategis," kata Hilmar Farid soal posisi Indonesia yang mengambil peran aktif dalam berbagai gerakan internasional, termasuk Konferensi Asia Afrika.

Setahun sebelum konferensi ini, Indonesia juga terlibat dalam Konferensi Kolombo bersama dengan India, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka. Pertemuan ini juga membahas berbagai isu global, termasuk isu imperialisme. Setelah KAA, Indonesia jelas terlibat di dalam pembentukan Gerakan Non-Blok.

Pada 1963, Bung Karno juga menelorkan inisiatif Games of the New Emerging Forces alias Ganefo sebagai ajang olahraga internasional alternatif terhadap Olimpiade. Tujuan utama Ganefo adalah memperkuat solidaritas negara-negara berkembang.

Tapi modal historis tersebut, kata Hilmar, tidak cukup.

Indonesia, menurutnya, perlu melakukan pembaruan tidak hanya di level kebijakan luar negeri tapi juga membuka ruang partisipasi buat berbagai pihak. "Ruang harus dibuka untuk inisiatif-inisiatif dari masyarakat sipil, seniman, pemuda, dan komunitas akar rumput yang selama ini menjadi penjaga semangat perubahan."

Modal lainnya, kata Wildan, Indonesia perlu kembali menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok negara-negara di belahan Selatan yang juga terkena dampak dari berbagai perubahan, misalkan perang tarif antara Amerika Serikat dan China.

"Saya menduga, para pemimpin Indonesia selalu mengimajinasikan Indonesia itu adalah negara besar yang posisinya itu setara dengan negara-negara adidaya."

Menurut Wildan, ini membuat Indonesia enggan berpaling ke negara-negara tetangga di Asia, Afrika, atau Amerika Latin, "Padahal secara posisi politik di dalam dunia internasional, mereka (Indonesia) adalah bagian dari global south juga."

"Menurut saya Indonesia juga secara posisi politik tidak lemah sama sekali. Tetapi pertanyaannya apakah Indonesia [mau] memposisikan dirinya sebagai motor untuk membangun kerja sama di antara global south itu?"