Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.102.2

Konten dari Pengguna

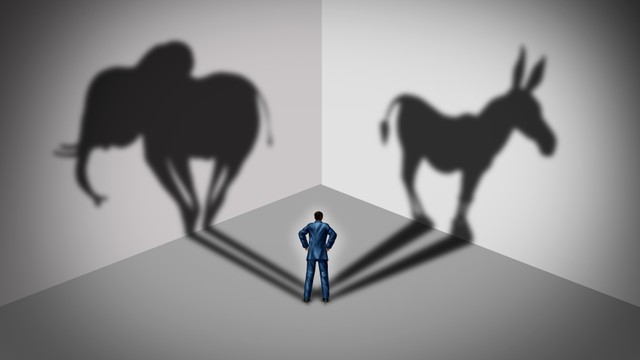

Nasib Demokrasi Indonesia di Ujung Tanduk, Quo Vadis?

24 Maret 2024 13:36 WIB

·

waktu baca 6 menitTulisan dari Cusdiawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

Dalam diskursus akademik ilmu politik dikenal istilah “otoriterisme kompetetif”. Konsep tersebut muncul sebagai respons atas berbagai fenomena politik dunia pasca perang dingin yang ditandai dengan menjamurnya apa yang disebut oleh para ahli ilmu politik sebagai rezim hybrid. Sebuah rezim yang secara sederhana bisa kita artikan sebagai praktik politik-pemerintahan yang di satu sisi nampak mengadopsi aturan demokratis, tetapi pada sisi yang lain gaya otoritarianisme tidak sepenuhnya ditinggalkan oleh pemerintahan.

ADVERTISEMENT

Dengan kata lain, rezim hybrid mempraktikkan demokrasi dan otoritarianisme sekaligus. Pada dekade 1990-an, sebagian besar negara-negara di Afrika, kemudian di Asia (seperti Malaysia dan Taiwan) dan juga Amerika Latin dianggap mempraktikkan rezim politik tersebut.

Dalam banyak analisis, umumnya para ahli menyebut fenomena rezim hybrid di atas dengan istilah seperti “rezim demokrasi yang tidak komplit (regimes as incompete), semidemokrasi, dan sebagainya. Ada juga peristilahan yang menunjukkan sebuah sikap optimistik seperti fase transisi demokrasi, yang artinya rezim hybrid adalah bagian dari perjalanan menuju pendemokrasian.

Dua ilmuwan politik papan atas dunia, yakni Steven Levitsky dari Harvard University dan juga Lucan A. Way yang kini menjadi akademisi di Toronto University melalui tulisannya “The Rise of Competitve Authoritarianism” (2002) menyoroti secara tajam berbagai label dan istilah yang digunakan oleh para ahli secara umumnya, karena berbagai istilah tadi dianggap tidak lagi memadai untuk menjelaskan perkembangan fenomena politik yang terjadi.

ADVERTISEMENT

Bagi Levitsky dan Way (2002), secara umumnya pandangan-pandangan para ahli kebanyakan tadi mengandung dua kelemahan penting, yakni: Pertama, banyak penelitian mengandung bias demokratisasi; keduanya, penyebutan istilah ‘semidemokratis’, ‘sebagian bebas’ dan sebagainya, sering digunakan sebagai kategori residual dan cenderung menutupi perbedaan-perbedaan penting di antara tipe-tipe rezim. Bila saya tafsirkan lebih lanjut, keduanya seolah ingin mengatakan bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah kegagalan proyek demokrasi di berbagai negara tersebut yang sulit diakui oleh para ilmuwan politik sehingga menyembunyikannya dengan berbagai istilah-istilah di atas.

Bagi keduanya, hal paling penting adalah membongkar rezim politik sesungguhnya yang dipraktikkan di berbagai negara. Keduanya sendiri mengembangkan sebuah konsep khusus dalam diskursus rezim hybrid, yakni otoriterisme kompetitif. Menurut Levitsky dan Way (2002), apa yang dimaksud sebagai rezim otoriter yang kompetitif, yakni kekuasaan yang memandang lembaga demokrasi formal sebagai sarana utama untuk memperoleh dan menggunakan otoritas politik, akan tetapi pemerintah (ataupun petahana), sering melanggar aturan-aturan demokrasi, yang bahkan rezim tersebut gagal memenuhi standar minimum konvensional dalam demokrasi.

ADVERTISEMENT

Oleh sebab itu, rezim otoriter kompetitif ini, tidak bisa dikatakan tengah berada pada masa transisi demokrasi, karena yang terjadi justru bergerak ke arah otoriterisme atau bahkan sudah secara nyata mempraktikan otoriterisme. Lalu bagaimana praktik demokrasi di Indonesia setelah 25 tahun reformasi?

Secara teoretis, seharusnya kita berada dalam tahapan konsolidasi demokrasi, terlebih lagi pasca amandemen UUD 1945. Namun ironisnya, gejala-gejala belakangan menunjukkan demokrasi kita tidak kunjung naik kelas, dan bahkan ada berbagai indikasi mengarah pada apa yang disebut sebagai otoriterisme kompetitif. Kita seolah mundur lagi ke beberapa dekade ke belakang. Lalu mengapa dikatakan ada indikasi rezim politik kita mengarah pada otoriterisme kompetitif?

Quo Vadis Demokrasi Indonesia?

Ada banyak kalangan terdidik cendikia yang belakangan menyuarakan mengenai kekhawatiran demokrasi Indonesia yang akan mencapai titik nadirnya. Meskipun kalau saya pribadi, saya menganggap bahwa fenomena belakangan hanyalah “puncak gunung es”. Artinya, sebenarnya masalah yang menunjukkan bahwa demokrasi kita jauh dari kata ideal, dan bahkan bisa disebut sebagai demokrasi illiberal bisa kita baca sejak awal. Terutama bila kita melihat dari struktur ekonomi politik yang bekerja. Penjelasan ini bisa kita baca dalam "Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (2004)".

ADVERTISEMENT

Sederhananya, dalam analisis demokrasi illiberal, mekanisme demokrasi nampak bekerja, seperti ada kebebasan pers, kebebasan sipil yang meluas, pemilu berkala, namun struktur ekonomi politik yang bekerja adalah untuk kepentingan akumulasi kapital karena adanya relasi atau aliansi kekuasaan ekonomi politik di antara penguasa dan pengusaha.

Akibatnya, terjadi marjinalisasi dan atau ekslusi terhadap kelompok-kelompok rentan. Namun, fenomena belakangan yang terjadi, menunjukkan kemunduran yang nyata dan telanjang, yang artinya pelabelan “demokrasi” terhadap sistem yang bekerja sekarang patut kita pertanyakan ulang, dan bahkan sekalipun pelabelan demokrasi tersebut dalam arti minimalis, illiberal dan sebagainya.

Lalu label apa yang lebih cocok untuk rezim yang bekerja saat ini? Menurut hemat penulis, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ada gejala dan atau indikasi yang menunjukkan kita sudah mengarah dan atau bahkan mempraktikkan apa yang disebut sebagai rezim otoriterisme kompetitif.

ADVERTISEMENT

Dalam rezim otoriterisme kompetitif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Levitsky dan Way (2002), bahwa meski oposisi bisa mengikuti pemilu dan bisa saja pertarungannya berlangsung sengit, akan tetapi petahana bisa melakukan kecurangan, melecehkan oposisi, dan membuat peliputan media yang bias.

Secara teoretik, penyebutan demokrasi minimalis dan atau konvensional pun, yang bila kita mengacu pada teori standar Schumpetarian sudah tidak memadai lagi. Schumpter menyebut bahwa pertararungan politik harus didasarkan pada fairness, yang bila kita tafsirkan lebih lanjut, selama pertarungan politik berlangsung, instrumen-instrumen kekuasaan tidak boleh digunakan untuk mempertahankan ataupun memperluas kekuasaan.

Sementara kita tahu, kontestasi kemarin ada masalah-masalah seperti personalisasi bantuan sosial yang sistemik dan masif, dan sebelumnya independensi dan otonomi lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi pun sangat diragukan seiring ketuanya yang juga masih kerabat presiden memiliki andil atas diloloskannya aturan yang memungkinkan Gibran, sang anak presiden aktif yang sebelumnya tidak memenuhi kualifikasi untuk maju tapi kemudian bisa mengikuti kontestasi.

ADVERTISEMENT

Bila kita melihat pada putusan MK yang sangat kontroversial itu saja, dan bila kita mengacu pada landasan konseptual yang lain dalam menilai kualitas demokrasi, semisal Larry Diamond dan Leonardo Molino dalam “Assesing the Quality of Democracy” (2004), maka aspek prosedural demokrasi pun tidak terpenuhi.

Aspek prosedural demokrasi mensyaratkan rule of law, akuntabilitas dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, putusan MK di atas jelas menciderai independensi lembaga peradilan yang sarat akan nuansa kepentingan politik, itu artinya ada noda hitam dalam rule of law maupun akuntabilitas lembaga yang bersangkutan.

Otoriterisme kompetitif pun bisa dilihat dengan gaya politiknya Pak Jokowi yang sangat taktis dalam mengonsolidasikan kekuasaan. Selama pemerintahannya, terlebih lagi dalam periode keduanya, gaya akomodatifnya dan atau bahkan hyperpragmagtisnya membuat opoisisi terutama di lembaga formal (seperti di DPR) nyaris tidak terlihat. Akibatnya, checks and balances yang menjadi keharusan dalam demokrasi pun tidak berjalan. Dan gaya berpolitik ini bisa kita sebut sebagai pelecehan terhadap pentingnya keberadaan oposisi dan keharusan check and balances.

ADVERTISEMENT

Dan nampaknya, gaya berpolitik yang diwariskan oleh Pak Jokowi akan terus berlanjut. Hal ini juga yang menguatkan hipotesis saya bahwa kita perlu mempertimbangkan untuk menanggalkan penyebutan demokrasi terhadap rezim yang bekerja sekarang, dan mulai menggunakan “otoriterisme kompetitif”.