Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Konten dari Pengguna

Tren Romantisasi dan Ajang Glorifikasi Depresi di Media Sosial

26 November 2021 12:18 WIB

·

waktu baca 7 menitTulisan dari Diana Fahrunessa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

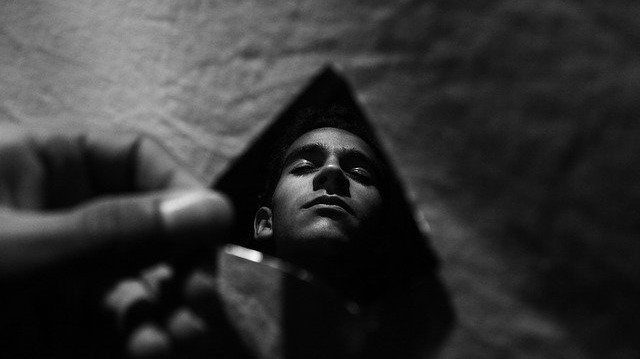

Setiap harinya, beranda media sosial kita dipenuhi oleh berbagai unggahan yang meromantisasi depresi. Mereka biasanya membuat konten ‘ala-ala’ depresi dengan menggunakan filter hitam dan putih serta diiringi dengan lagu-lagu yang galau supaya terlihat semakin dramatis. Media sosial yang biasanya digunakan untuk berkeluh kesah mengenai kehidupan sehari-hari justru belakangan ini dijadikan sebagai tempat untuk berlomba-lomba menjadi manusia yang paling menderita. Mereka melakukan hal tersebut karena merasa ingin diperhatikan oleh orang-orang di sekitar mereka.

ADVERTISEMENT

Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini di media sosial banyak terjadi fenomena yang meromantisasi gangguan kesehatan mental. Fenomena tersebut sangat berbahaya karena dapat berpotensi untuk menimbulkan miskonsepsi atau kesalahan dalam memahami gangguan kesehatan mental bagi kalangan masyarakat awam. Mereka dapat menganggap gangguan mental sebagai sesuatu yang dapat dibanggakan ataupun sebagai tren keren yang kekinian.

Sebut saja, penayangan serial Netflix yang berjudul 13 Reasons Why dan film Joker telah banyak mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak. Sebenarnya film tersebut bagus untuk ditonton karena mengangkat isu mental health awareness. Namun, sangat disayangkan karena gangguan mental yang digambarkan pada film tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di kehidupan. Selain itu, kedua film tersebut dinilai terlalu mengglorifikasi gangguan kesehatan mental karena membumbui depresi dengan penuh keindahan.

ADVERTISEMENT

Tren meromantisasi gangguan kesehatan mental pada media sosial biasanya diawali oleh dorongan rasa penasaran dan keingintahuan yang tinggi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Tidak seperti zaman dahulu, orang-orang saat ini dapat mengakses seluruh informasi yang mereka butuhkan melalui situs-situs yang terdapat di Google lebih cepat dan mudah. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut lebih praktis untuk dilakukan karena mereka tidak perlu repot-repot dan bersusah payah untuk mendatangi tenaga ahli profesional di bidang kesehatan jiwa.

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan tersebut adalah self-diagnosis. Tindakan self-diagnosis tersebut sangat berbahaya apabila dilakukan tanpa adanya pengetahuan ilmu dasar klinis yang pasti. Hal tersebut dapat menyebabkan kita menjadi salah ketika mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang justru dapat membahayakan nyawa kita sendiri. Selain itu, gangguan kejiwaan yang sedang kita alami akan menjadi tidak terdiagnosis dengan benar karena kita hanya melakukan diagnosis yang asal-asalan.

ADVERTISEMENT

Depresi bukanlah sesuatu yang dapat kita romantisasi dan glorifikasi secara estetik karena sebenarnya depresi mengandung perihal sisi kehidupan yang pelik. Apalagi pada situasi pandemi COVID-19 yang notabenenya serba sulit ini. Kita dapat melihat bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini telah berubah menjadi permasalahan multisektoral yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial saja, akan tetapi juga berdampak pada aspek kehidupan personal. Hal tersebut dibuktikan oleh data survei kesehatan jiwa yang telah dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) terhadap 1.522 responden. Data tersebut menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 67% responden yang mengalami gangguan depresi selama pandemi COVID-19.

Bagaimana tidak? Kita dapat melihat pandemi yang terjadi telah memporak-porandakan dunia bisnis dan perekonomian. Hal tersebut juga menyebabkan orang-orang menjadi kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan mereka karena di-PHK dari tempat kerjanya. Mereka harus tetap bertahan hidup di tengah sulitnya keadaan. Tanpa kita sadari, mereka juga dapat merasakan depresi karena terlalu cemas, stres, dan tertekan akan desakan tuntutan kebutuhan ekonomi sehari-hari yang kian bertambah.

ADVERTISEMENT

Selain itu, pandemi yang telah menewaskan jutaan orang juga menyisakan perasaan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Setiap orang pasti akan merasa terguncang ketika mereka harus berpisah dengan orang yang mereka sayangi secara mendadak. Keadaan tersebut dapat memicu terjadinya depresi karena adanya gangguan kesehatan mental yang dikenal dengan istilah prolonged grief disorder.

Seseorang yang mengalami gangguan depresi pada zaman dahulu seringkali dinilai karena kurang ibadah dan jauh dari Sang Penciptanya. Bahkan, ada juga yang mengaitkan penderita depresi dengan hal-hal berbau mistik dan klenik seperti ‘ketempelan’ jin, setan, atau dedemit lainnya hanya karena mereka takut sehingga mereka diam saja dan tidak mau menceritakan keadaan yang sedang mereka alami sebenarnya. Mereka menceritakan bahwa sebenarnya mereka takut karena anggapan orang yang meremehkan depresi sebagai sebuah perasaan sedih biasa yang dapat sembuh dengan sendirinya. Depresi yang dahulu dianggap tabu, saat ini telah bergeser menjadi sesuatu yang diromantisasi.

ADVERTISEMENT

Tren romantisasi dan ajang glorifikasi pada depresi harusnya disudahi karena hal tersebut dapat mengaburkan definisi depresi yang sesungguhnya dan gangguan depresi yang muncul pada penderita yang sebenarnya menjadi terabaikan. Media sosial yang dipenuhi oleh unggahan yang meromantisasi depresi secara terus-menerus dapat menimbulkan kekeliruan stigma di masyarakat. Masyarakat dapat memandang depresi yang sedang dialami seseorang itu sebagai sesuatu yang palsu, penuh kebohongan, dan berlebihan.

Kekeliruan stigma tersebut dapat merugikan para penderita depresi dan mengakibatkan mereka menjadi dijauhi masyarakat. Padahal, merekalah yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan pelayanan pengobatan dari tenaga medis yang profesional serta perhatian dari orang terdekatnya.

Miskonsepsi mengenai gangguan depresi sudah seharusnya ‘diluruskan’ supaya tidak menimbulkan kesalahan dalam memperlakukan diri kita sendiri dan juga orang lain. Dilansir dari National Institute of Mental Health, depresi telah diakui sebagai suatu penyakit medis yang nyata. Depresi didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan yang berhubungan dengan suasana perasaan atau mood yang disertai dengan perasaan sedih yang mendalam. Para penderita depresi bercerita bahwa sebenarnya mengalami gangguan depresi itu tidak seindah yang kita bayangkan. Mereka harus berjuang melawan pikiran-pikiran dan emosi negatif mereka. Selain itu, mereka juga tetap harus mengkonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter secara rutin supaya gejala yang muncul pada diri mereka tidak berkembang menjadi lebih parah.

ADVERTISEMENT

Ranah kesehatan jiwa dapat kita katakan memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks. Topik kesehatan jiwa bagi sebagian orang dinilai sangat sensitif. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam menyampaikan informasi supaya tidak menimbulkan justifikasi dan stigmatisasi yang keliru di masyarakat.

Contohnya, pengetahuan mengenai depresi yang dapat dipicu oleh faktor lingkungan seperti adanya suatu kejadian yang membuat seseorang merasakan trauma, faktor genetik atau keturunan, dan faktor biologis tubuh seperti tidak seimbangnya zat kimia yang berada di dalam otak. Edukasi tersebut juga perlu dilakukan supaya masyarakat semakin waspada terhadap adanya gangguan kesehatan mental yang dapat menyerang siapa saja.

Kebiasaan melakukan tindakan self-diagnosis seharusnya kita hindari ketika kita telah mengetahui sesuatu yang salah sedang terjadi pada diri kita. Penegakan diagnosis depresi tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan hanya dapat dilakukan oleh para dokter saja. Sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition (DSM-V), diagnosis depresi hanya dapat ditegakkan ketika pasien telah merasakan sedih, putus harapan, dan perasaan tidak berharga pada dirinya sekurang-kurangnya selama 2 minggu.

ADVERTISEMENT

Alangkah baiknya, kita segera mencari bantuan tenaga medis profesional agar gangguan yang kita alami tidak menjadi semakin parah. Jika tidak ditangani dengan tepat, maka depresi yang muncul dapat memicu pada tindakan menyakiti diri seperti self-harm atau keinginan untuk bunuh diri. Biarkan para tenaga medis profesional yang bekerja membantu kita dengan sepenuh hati.

Pesatnya perkembangan era digital pada dekade ini telah menghapuskan keterbatasan jarak dan waktu. Inovasi dan kecanggihan teknologi telah menawarkan berbagai kemajuan yang memudahkan kita dalam memperoleh informasi. Namun, sangat disayangkan apabila pemanfaatan teknologi tersebut tidak diimbangi dengan sikap bijak dan cerdas dari diri kita sebagai penggunanya.

Oleh karena itu, kita seharusnya lebih merasa peka dan berhati-hati serta memikirkan dampak konsekuensi yang dapat terjadi apabila kita bersikap secara sembarangan. Jangan sampai niat kita yang semula ingin mencegah depresi, justru berubah menjadi mengglorifikasi depresi hanya karena ingin ikut-ikutan tren supaya terlihat "gaul" dan kekinian di masyarakat.

ADVERTISEMENT

Selain itu, masih ada banyak cara lain yang lebih baik untuk dilakukan seperti dengan menciptakan konten-konten yang lebih bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita supaya mereka yang sedang mengalami depresi tidak merasa berjuang sendirian.

Referensi:

Maslim, Rusdi. 2013. Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa. Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unika Atmajaya.