Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.101.0

Konten dari Pengguna

Menempatkan Kembali Polisi ke Koridor Demokrasi

24 Agustus 2022 7:40 WIB

·

waktu baca 12 menitTulisan dari Dipo Alam tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

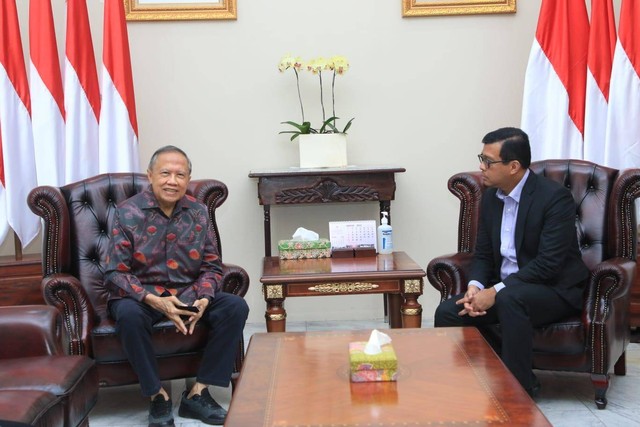

Hari Kamis, 18 Agustus 2022 yang lalu, saya bertamu ke kantor Gubernur Lemhannas, Andi Widjojanto. Selain maksud silaturahmi, kedatangan saya waktu itu juga untuk menyampaikan pikiran atas sejumlah persoalan geopolitik, terutama terkait potensi eskalasi militer di kawasan Indo-Pasifik. Selain berbincang mengenai soal-soal militer, obrolan kami kemudian juga menyinggung soal kepolisian.

Saya kebetulan belum lama ini pernah menulis working paper mengenai pentingnya melanjutkan reformasi Polri. Mencuatnya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang jenderal polisi kepada ajudannya belum lama ini, yang kemudian telah membuka banyak kebobrokan di lembaga kepolisian, baik di pusat maupun di daerah, seharusnya bisa memancing kita untuk mendiskusikan masalah ini secara lebih mendalam.

ADVERTISEMENT

Polisi dan Rongrongan terhadap Demokrasi

Dalam beberapa tahun terakhir, isu mengenai kebrutalan polisi memang tengah menjadi persoalan di banyak negara demokrasi, termasuk di negara-negara paling maju sekalipun. Penggunaan cara-cara agresif, seperti kekerasan, gas air mata, peluru karet, bahkan hingga penggunaan senjata berat untuk menghadapi aksi protes masyarakat sipil, kini tidak lagi dianggap aneh, sehingga menggelisahkan aktivis demokrasi dan masyarakat sipil secara luas.

Di Perancis, misalnya, kita ingat selama terjadi Gerakan Rompi Kuning (Yellow Jackets Movement, atau Mouvement des Gilets Jaunes), yaitu aksi protes masyarakat atas kenaikan harga BBM, tingginya biaya hidup, serta buruknya sistem perpajakan yang berlangsung pada akhir tahun 2018 silam, polisi telah menangani aksi unjuk rasa tersebut dengan cara-cara agresif dan penuh kekerasan.

ADVERTISEMENT

Hal serupa juga terjadi di Inggris. Beberapa kolumnis dan pengamat politik menyebut jika Inggris telah terperosok ke dalam lumpur otoritarianisme karena polisi Inggris kini menangani aksi protes masyarakat, terutama yang paling menonjol adalah dalam menghadapi Insulate Britain—sebuah gerakan protes dengan isu lingkungan yang sering melakukan aksi dengan memblokade jalan—dengan cara kekerasan dan bahkan pemenjaraan.

Amerika Serikat (AS), yang dulu selalu dielu-elukan sebagai negara kampiun demokrasi, kini justru tercatat sebagai negara dengan kasus pembunuhan oleh polisi yang tertinggi di dunia. Selain kasus kematian George Floyd pada 2020, yang telah menyulut kerusuhan di mana-mana, kasus serupa banyak terjadi di AS. Merujuk pada data yang dikumpulkan oleh Mapping Police Violence (2022), sepanjang tahun 2022 saja, misalnya, polisi AS telah “membunuh” 286 orang, di mana peluang orang kulit hitam untuk terbunuh oleh polisi 2,9 kali lebih besar dibandingkan orang kulit putih.

ADVERTISEMENT

Secara kumulatif, antara tahun 2013 hingga 2021, polisi AS telah membunuh 9.906 orang. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama setidaknya 254 orang tewas di tangan polisi Kanada. Sementara, di beberapa negara, seperti Finlandia dan Norwegia, misalnya, sudah bertahun-tahun lamanya tidak terjadi pembunuhan oleh polisi.

Jika di negara-negara maju saja situasinya demikian, maka kondisi di negara-negara berkembang tentunya lebih buruk lagi. Pada Oktober 2020, misalnya, pasukan keamanan Nigeria dilaporkan telah melepaskan tembakan langsung ke arah pengunjuk rasa yang menyerukan reformasi polisi, sehingga menewaskan dua belas orang. Di Nigeria dan Kenya, polisi juga tercatat telah menggunakan kekuatan mematikan ketika memberlakukan pembatasan pandemi Covid-19.

Padahal, jika kita merujuk pada The UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials (Kode Etik PBB untuk Aparat Penegak Hukum), yang telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979, petugas polisi hanya boleh menggunakan kekerasan sebagai upaya terakhir. Polisi AS secara hukum hanya bisa menggunakan kekuatan mematikan jika mereka dalam posisi terancam atau bahaya. Hukum Kanada juga memiliki ketentuan serupa.

ADVERTISEMENT

Sementara itu, European Convention on Human Rights (ECHR, atau Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia), yang telah diratifikasi oleh empat puluh tujuh negara, juga mengizinkan penggunaan kekuatan hanya ketika “benar-benar diperlukan” saja, di mana pengaturan lebih lanjut mengenai hal itu diatur ketat oleh masing-masing negara. Misalnya, polisi di sebagian besar negara Eropa dilarang untuk memiting leher.

Namun, sebagaimana yang telah disinggung di muka, penggunaan kekerasan dan kekuatan mematikan, kini kian lazim digunakan oleh aparat kepolisian di manapun.

Polisi sebagai Aparat Demokrasi

Masyarakat modern secara umum memerlukan polisi untuk menjaga ketertiban serta mengendalikan tingkat kejahatan. Apalagi di tengah masyarakat yang heterogen, arti polisi jadi kian penting. Dalam posisi itu, maka polisi sebenarnya merupakan elemen sentral, baik di dalam masyarakat demokratis maupun di tengah sistem otoritarian.

ADVERTISEMENT

Faktor pembeda antara keduanya hanyalah pada bagaimana cara keduanya beroperasi. Dalam sistem demokrasi, cara kerja polisi tunduk kepada tiga prinsip. Pertama, tunduk pada supremasi hukum, bukan tunduk kepada kekuasaan. Kedua, mengintervensi kehidupan warga negara hanya dalam keadaan terbatas dan dikontrol. Dan ketiga, akuntabilitas.

Polisi harus tunduk kepada supremasi hukum karena mereka diberi mandat oleh hukum untuk menggunakan kekerasan secara legal, termasuk untuk merampas kebebasan warga negara. Tanpa ada supremasi hukum dan akuntabilitas, bisa dipastikan akan terjadi penyelewengan. Kekuasaan polisi untuk menggunakan kekerasan, melakukan pengawasan, menggeledah, atau menangkap warga, dapat digunakan bukan untuk kepentingan hukum, melainkan untuk kepentingan kekuasaan.

Itu sebabnya, tiap kali rezim-rezim otoritarian tumbang, tuntutan yang paling mengemuka biasanya adalah penghapusan polisi rahasia. Hal ini menunjukkan polisi bisa menjadi instrumen sentral otoritarianisme. Lahirnya istilah “negara polisi” (police state), bahkan secara langsung merujuk kepada praktik Naziisme di Jerman serta komunisme di bawah Uni Soviet, di mana polisi tunduk kepada partai atau penguasa, bukan kepada supremasi hukum.

ADVERTISEMENT

Karena polisi bisa digunakan oleh kekuatan demokrasi maupun non-demokrasi dalam peluang yang kurang lebih sama, maka upaya untuk mengontrol lembaga kepolisian harus dilakukan secara ketat. Kekuasaan polisi harus dijaga untuk selalu berada di dalam koridor demokrasi. Polisi harus menghormati hukum dan ikut menjaga demokrasi.

Mengingat masyarakat demokratis mengupayakan penegakan hukum yang setara, maka polisi juga dituntut bisa memperlakukan warga negara secara setara. Itu artinya dalam menghadapi dinamika politik dan kemasyarakatan polisi harus bisa menunjukkan netralitas dan objektivitasnya.

Di negara-negara demokrasi, pengaturan lembaga kepolisian memiliki sejumlah variasi. Di AS, misalnya, mereka menempatkan polisi sebagai kuasi-militer yang terdesentralisasi. Polisi relatif tidak ada hubungannya dengan sistem peradilan sampai mereka benar-benar melakukan penangkapan.

Di Inggris, polisi secara eksplisit bersifat non-militer, lokal, dan lebih terstandarisasi daripada di AS. Pada prinsipnya polisi tidak memiliki kekuasaan yang luar biasa di luar hak-hak warga negara biasa, sehingga di Inggris polisi tidak dipersenjatai.

ADVERTISEMENT

Sementara itu di Perancis, mengingat sejarah politiknya yang kerap bergejolak, Perancis mempercayai bahwa jika demokrasi ingin dilindungi, maka hak-hak masyarakat harus lebih diutamakan daripada hak-hak individu. Itu sebabnya, polisi Perancis diberi kelonggaran yang lebih besar dalam mengumpulkan data intelijen politik jika dibandingkan negara Eropa lainnya.

Dua Momen Kembalinya Otoritarianisme

Jika abad ke-20 sering disebut sebagai “Abad Demokrasi”, menarik untuk mencatat bahwa sejak permulaan abad ke-21 kita telah mendengar keluhan bahwa demokrasi semakin kehilangan daya tariknya secara global. Kalau kita tengok lagi ke belakang, ada dua momen yang telah menyeret dunia kembali masuk ke dalam jebakan otoritarianisme. Dua momen ini juga, menurut saya, yang telah menyebabkan institusi kepolisian di seluruh dunia mulai menampakkan wajah brutalnya.

ADVERTISEMENT

Momen pertama adalah terjadinya peristiwa 9/11, yang ditandai oleh serangan terhadap menara kembar World Trade Center (WTC) di New York, AS, tanggal 11 September 2001. Peristiwa tersebut, yang telah merontokkan simbol kedigdayaan kapitalisme dan negeri Barat, telah mengubah wajah politik global dalam dua dekade terakhir. Tak lama setelah peristiwa tersebut, pada 20 September 2001, Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush, Jr. dalam pidatonya di depan Kongres AS telah mendeklarasikan “perang terhadap teror” (war on terror).

Deklarasi tersebut telah mengubah cara pandang AS dalam menempatkan isu terorisme, dari sebelumnya sekadar masalah penegakkan hukum domestik, kemudian menjadi ancaman global terhadap kepentingan AS. Sesudah berakhirnya era Perang Dingin (Cold War), Bush telah menjadikan war on terror sebagai instrumen baru pemerintah AS. Sejak itulah jargon tersebut menjadi baju bagi berbagai kebijakan luar negeri AS. Dan AS tidak melakukannya sendirian, melainkan melibatkan semua sekutunya di dunia.

ADVERTISEMENT

Kebijakan war on terror yang dikampanyekan AS ini telah melahirkan kerak yang tidak mudah dibersihkan berupa terseretnya lembaga kepolisian di seluruh dunia menjadi kuasi-militer secara serentak. Dengan dalih war on terror dan preemptive strike aparat kepolisian kemudian dipersenjatai layaknya militer serta diperkenankan menerabas batas-batas privasi warga negara yang seharusnya mereka lindungi. Semua orang yang diduga sebagai teroris, termasuk keluarga, serta orang-orang yang pernah kontak dengannya, tanpa kecuali menjadi obyek pengawasan polisi. Peristiwa 9/11 seolah merupakan lampu hijau bagi lembaga kepolisian untuk memasuki zona otoritarianisme.

Di Indonesia, ajakan Bush untuk memerangi terorisme ini telah disambut oleh pemerintahan Presiden Megawati dengan pembentukan sejumlah lembaga baru kuasi-militer, seperti BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), serta Densus Anti Teror 88. Sayangnya, sebagaimana yang bisa kita lihat, kebijakan penanggulangan terorisme semacam itu hanya menghasilkan lingkaran setan semata. Meski regulasi terus-menerus diperbarui, begitu juga dengan anggarannya, jumlah peristiwa dan kelompok teroris tidak pernah berkurang.

ADVERTISEMENT

Selama dua puluh tahun terakhir, sejak tragedi Bom Bali 2002, polisi sebenarnya telah menangkap lebih dari seribu orang terduga teroris. Menurut Komnas HAM, hingga 2016 ada sekitar 118 terduga teroris telah ditembak mati. Dari sisi anggaran, Polri terus-menerus meminta tambahan anggaran untuk penanganan terorisme, khususnya untuk menunjang kegiatan Satgas Antiteror membasmi sel-sel teroris di tiap Polda seluruh Indonesia. Namun, upaya itu terbukti tak bisa mencegah dan mengatasi terjadinya terorisme.

Menariknya, sesudah melewati tiga rezim pemerintahan, mulai dari Presiden Bush, Jr., Barack Obama, hingga Donald Trump, Presiden AS yang baru, Joe Biden, telah mengambil langkah berlawanan. Keputusan Biden untuk memulangkan pasukan AS dari Afghanistan pada 2021 lalu, misalnya, secara simbolis bisa dianggap telah mengakhiri kebijakan war on terror yang dulu diproklamirkan Bush.

ADVERTISEMENT

Kebijakan AS itu seharusnya bukan hanya diikuti oleh koreksi terhadap seluruh kebijakan mengenai apa dan bagaimana itu terorisme, melainkan juga harusnya diikuti oleh koreksi terhadap langkah keliru proses militerisasi lembaga kepolisian.

Momen kedua yang telah menyeret lembaga kepolisian ke jalan otoritarianisme adalah pandemi Covid-19. Sebagaimana yang telah saya tulis dalam buku Demokrasi di Tengah Pandemi (2020), kebijakan pembatasan, karantina, juga penguncian (lockdown) selama pandemi berlangsung, telah dimanfaatkan oleh rezim-rezim non-demokratis untuk melakukan pembatasan kebebasan sipil. Dengan menggunakan tangan polisi, rezim-rezim non-demokratis telah menarik mundur demokrasi di seluruh dunia.

Menurut data The Economist Intelligence Unit (EIU), pandemi Covid-19 memang telah membuat Indeks Demokrasi secara global merosot sepanjang tahun 2020. Menurut IEU, sepanjang tahun itu skor rata-rata Indeks Demokrasi secara global turun menjadi 5,37 (dalam skala 0-10), yang merupakan skor terburuk sejak indeks tersebut pertama kali disusun pada 2006. Dari 167 negara yang disurvei, 116 di antaranya (hampir 70 persen) mengalami penurunan skor. Hanya 38 negara (22,6 persen) yang skornya mengalami perbaikan, sementara 13 lainnya skornya stagnan.

ADVERTISEMENT

Ada 60 indikator yang digunakan EIU untuk menentukan indeks demokrasi suatu negara. Enam puluh indikator itu dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Berdasarkan skor atas indikator-indikator tadi, EIU akan mengklasifikasikan negara-negara yang disurvei ke dalam empat kategori, yaitu demokrasi penuh (full democracies), demokrasi cacat (flawed democracies), rezim hibrida (hybrid regimes), dan rezim otoriter (authoritarian regimes).

Menurut parameter yang disusun IEU, hampir separuh dari populasi dunia (49,4 persen) hidup di tengah sistem demokrasi, dan lebih dari sepertiga populasi hidup di bawah pemerintahan otoriter. Sesuai dengan indikator kemerosotan skor demokrasi secara global, jumlah negara yang masuk kategori rezim otoriter sepanjang tahun kemarin memang mengalami peningkatan, dari semula 54 (2019) menjadi 57.

ADVERTISEMENT

Sebenarnya tren global dalam hal kemunduran demokrasi sudah bisa dibaca sejak beberapa tahun sebelumnya. Naiknya tokoh-tokoh iliberal seperti Donald Trump di Amerika Serikat, serta kecenderungan publik di berbagai wilayah untuk menerima kembali kendali militer dan aparat keamanan yang lebih kuat di sejumlah negara, merupakan penandanya. Mengutip The Washington Post, pada tahun 2017 sebuah jajak pendapat di Brasil menunjukkan bahwa 43 persen responden mendukung kebangkitan kembali militer. Sementara, di Filipina, sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan 80 persen masyarakat menyetujui penggunaan kekerasan yang agresif dalam perang melawan narkoba yang dikampanyekan Presiden Duterte.

Di Indonesia sendiri, menurut riset Asian Barometer pada tahun 2016, 38 persen orang Indonesia yang disurvei menyatakan “sangat setuju” atau “setuju” bahwa “Angkatan Darat harus datang untuk mengatur negara”. Persentase ini adalah tertinggi kedua setelah Thailand (54 persen). Ekspose atas tokoh-tokoh semacam itu, dengan pendekatan kekuatan represif yang menyertainya, telah memberikan efek demonstratif berupa melemahnya norma-norma mengenai kontrol sipil secara global.

ADVERTISEMENT

Munculnya pandemi Covid-19, yang kemudian telah melahirkan pembatasan sosial secara global, telah berimplikasi pada kian mundurnya praktik demokrasi di mana-mana. Di sisi lain, karena pandemi ini juga diperlakukan sebagai isu keamanan, sementara lembaga militer formal tetap berada di tempatnya, kecenderungan-kecenderungan tadi telah menempatkan lembaga kepolisian pada posisi dengan kekuasaan sangat besar di wilayah sipil.

Membawa Polisi Kembali ke Jalur Demokrasi

Pedoman PBB menyatakan bahwa setiap sistem akuntabilitas polisi harus meningkatkan kontrol sipil atas polisi. Itu sebabnya, di banyak negara peran pengawas independen kepolisian diberi tempat yang kuat dalam sistem hukum dan peradilan. Di Denmark, misalnya, semua pengaduan pelanggaran dan dugaan pelanggaran pidana oleh polisi dilakukan oleh pengawas independen. Di Inggris, setiap pelanggaran serius, termasuk pembunuhan dengan alasan apapun oleh seorang petugas kepolisian, harus dilaporkan kepada pengawas independen.

ADVERTISEMENT

Di AS, seturut prinsip federalisme, regulasi mengenai kepolisian menjadi terdesentralisasi. Di beberapa negara bagian, seperti New Jersey, misalnya, kasus penembakan yang melibatkan petugas kepolisian harus diserahkan kepada otoritas lokal atau negara bagian. Jadi, polisi tidak diperkenankan menyelidiki kasus yang melibatkan anggotanya sendiri. Untuk itu, pemerintah lokal telah memiliki instrumen pengawasan mereka sendiri untuk mengawasi lembaga kepolisian. New York baru-baru ini juga mulai membatasi hak istimewa yang melekat pada anggota kepolisian.

Berangkat dari kasus yang sedang hangat yang telah menyeret banyak jenderal dan perwira di kepolisian, persoalan tersebut menurut saya kini terlalu besar jika dianggap sebagai persoalan kasuistik. Ada persoalan serius di tubuh lembaga kepolisian sehingga kebobrokan sebagaimana yang kini baru terkuak bisa terjadi. Untuk membenahi kebobrokan itu tentu dibutuhkan penyikapan dan perubahan yang serius juga.

ADVERTISEMENT

Menurut saya, inilah momen yang tepat bagi kita untuk melanjutkan reformasi dan reposisi Polri. Reformasi Polri tidak seharusnya berhenti hanya dengan memisahkan Polri dari ABRI. Kerak-kerak yang lahir dari kebijakan war on terror juga harus menjadi bagian dari pembenahan institusi kepolisian.

Jakarta, 23 Agustus 2022