Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Konten dari Pengguna

Oligarki Media dan Demokrasi yang Terkunci Narasi Elite

6 Mei 2025 21:34 WIB

·

waktu baca 4 menitTulisan dari Endika Wijaya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

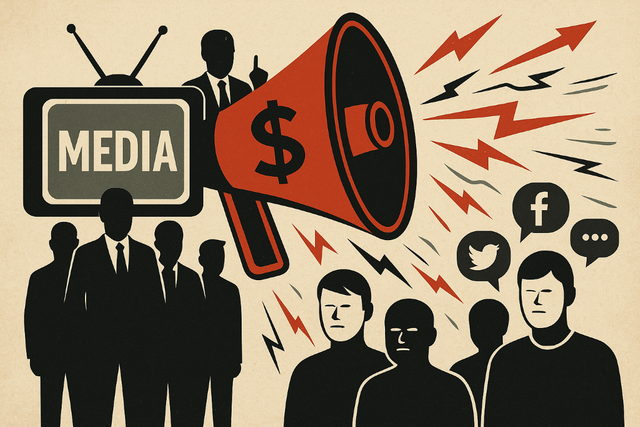

Kebebasan pers adalah pilar demokrasi. Tapi bagaimana jika pilar itu dikendalikan segelintir elite ekonomi-politik? Di Indonesia, lanskap media saat ini menunjukkan konsentrasi kekuasaan yang mengkhawatirkan. Informasi tak lagi netral; ia dibentuk oleh kepentingan pemilik modal dan aktor politik.

ADVERTISEMENT

Menurut laporan SAFEnet (2023), enam konglomerat menguasai lebih dari 90 persen media televisi nasional. Nama-nama seperti Surya Paloh (Metro TV), Hary Tanoesoedibjo (MNC), hingga Chairul Tanjung (Trans Media) memperlihatkan betapa media arus utama bukan hanya bisnis, tetapi juga alat kekuasaan. Mereka tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi menentukan bingkai narasi publik.

Dalam buku The Handbook of Political Economy of Communications, John D. H. Downing menyebut fenomena ini sebagai “konsentrasi kepemilikan media.” Ini bukan sekadar soal siapa punya apa, melainkan bagaimana kuasa atas informasi membentuk opini, persepsi, bahkan keputusan politik warga.

Media Jadi Mesin Legitimasi

Dominasi media oleh segelintir konglomerat berdampak besar terhadap kualitas demokrasi. Dalam momen-momen krusial seperti Pemilu 2024, kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana pemberitaan condong pada figur atau koalisi tertentu. Objektivitas jurnalistik menjadi barang langka; yang tersisa hanyalah pencitraan, framing, dan penggiringan opini.

ADVERTISEMENT

Demokrasi menjadi ritual formal belaka. Ruang publik yang seharusnya menjadi arena pertukaran gagasan justru dikendalikan oleh narasi elite. Warga negara direduksi menjadi konsumen informasi, bukan partisipan deliberatif.

Dalam perspektif political economy of communication, sebagaimana dikemukakan Graham Murdock, relasi antara media, pasar, dan kekuasaan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga moral. Ketika media dikomodifikasi, informasi tak lagi dinilai berdasarkan nilai kebenaran atau kebermanfaatan publik, melainkan nilai tukarnya di pasar. Warga direduksi menjadi konsumen informasi, bukan subjek yang berhak mengakses dan mengkritisi wacana publik.

Dominasi atas ruang informasi publik tidak lagi terbatas pada media arus utama yang terstruktur secara formal. Dalam era digital, aktor-aktor informal seperti buzzer politik justru memainkan peran sentral dalam memperluas dan mengokohkan hegemoni narasi elite di ruang media sosial.

ADVERTISEMENT

Hadirnya jaringan buzzer politik di media sosial memperparah kompleksitas situasi ini. Mereka bekerja menyebarkan narasi-narasi politik yang sering kali bias, provokatif, bahkan mengandung disinformasi. Dengan memanfaatkan algoritma platform digital, para buzzer mampu membentuk opini publik secara masif, menyamarkan propaganda sebagai percakapan organik warga.

Penelitian Boy Anugerah (2020) dalam Jurnal Ketahanan Nasional Lemhannas menunjukkan bahwa sejak 2014, fenomena buzzer mulai mengalami pembauran dengan dunia politik. Aktor-aktor politik yang hendak berkontestasi dalam Pemilu merekrut para buzzer untuk mendukung kampanye politik di media sosial. Eksistensi buzzer semakin meningkat tatkala strategi komunikasi politik pemerintah juga melibatkan mereka di dalamnya. Yang lebih mengkhawatirkan, hingga kini belum ada regulasi yang jelas untuk mengatur aktivitas buzzer ini.

ADVERTISEMENT

Akibatnya, ruang digital justru menjadi lahan subur bagi disinformasi dan propaganda. Kebisingan digital mengaburkan kebenaran, mematikan suara kritis, dan menciptakan demokrasi semu yang rapuh di bawah permukaan.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana warga kehilangan kedaulatannya atas wacana. Dalam kerangka ekonomi-politik komunikasi, media bukan hanya sarana produksi informasi, tetapi juga alat kontrol simbolik. Ketika informasi menjadi komoditas, maka yang berbicara adalah uang, bukan publik. Warga tidak lagi menjadi subjek informasi, melainkan objek yang ditarget. Mereka hanya disuguhi narasi-narasi yang menguntungkan pihak tertentu—baik oleh media maupun buzzer.

Waktunya Membuka Ruang Alternatif

Untuk keluar dari jeratan dominasi ini, reformasi sistemik terhadap regulasi media menjadi langkah pertama yang perlu ditempuh. Negara harus serius membatasi kepemilikan silang dan mendorong transparansi dalam struktur kepemilikan media, agar kepentingan publik tidak tergerus oleh kepentingan korporasi.

ADVERTISEMENT

Selain itu, dukungan terhadap media komunitas dan independen perlu diperkuat. Media semacam ini penting bukan hanya sebagai penyedia informasi alternatif, tetapi juga sebagai saluran suara kelompok yang selama ini dimarjinalkan oleh media arus utama.

Di saat yang sama, pendidikan literasi media perlu diperluas ke seluruh lapisan masyarakat. Literasi yang dimaksud bukan sekadar kemampuan membaca berita, tetapi kemampuan mengenali bias, memahami framing, dan membedakan antara jurnalisme dan propaganda.

Media bukan sekadar kanal informasi—ia adalah medan pertempuran wacana. Jika medan itu hanya dikuasai oleh elite dan buzzer, maka demokrasi hanya akan menjadi ilusi. Pertanyaannya kini bukan sekadar siapa yang bicara di media, tapi siapa yang tidak bisa bicara.

Saatnya publik merebut kembali ruang itu—dengan menolak informasi sepihak, mendukung jurnalisme independen, dan menguatkan daya kritis kolektif. Sebab dalam demokrasi, yang seharusnya mengendalikan narasi bukan segelintir elite, melainkan kita semua.

ADVERTISEMENT