Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2024 © PT Dynamo Media Network

Version 1.86.0

Konten dari Pengguna

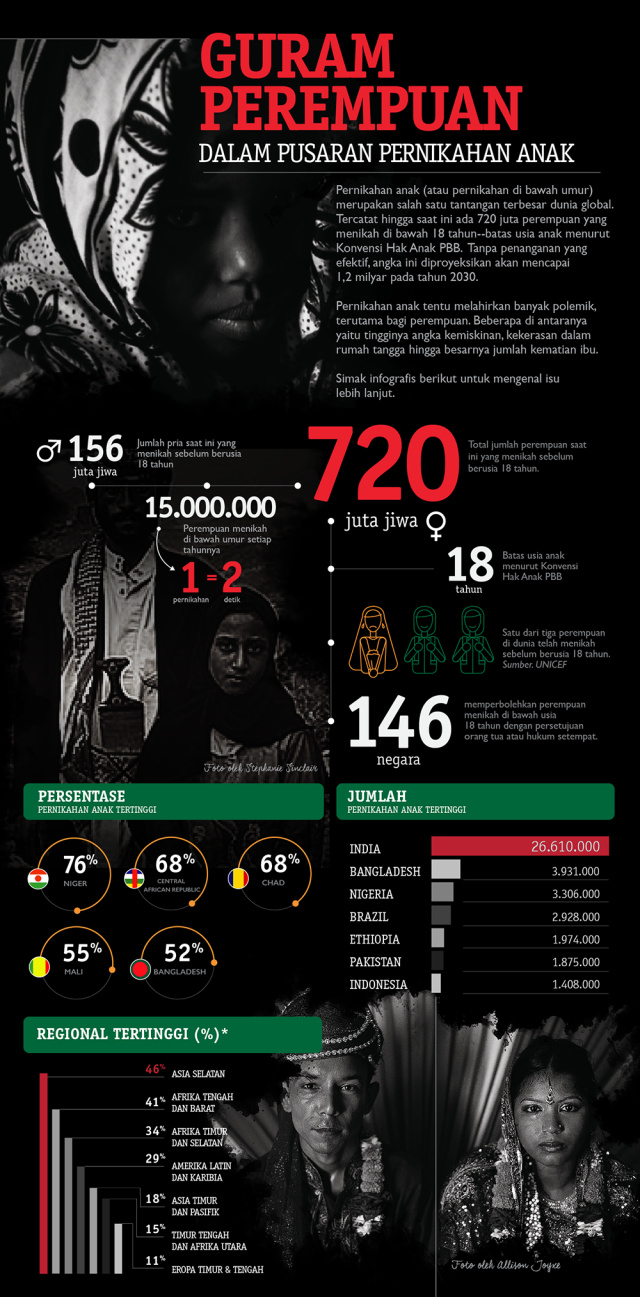

Guram Perempuan dalam Pusaran Pernikahan Anak

20 Juli 2017 14:42 WIB

Diperbarui 14 Maret 2019 21:17 WIB

Tulisan dari Sattwika Duhita tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

Tubuhnya dibalut kain sari berwarna biru langit. Kilat matanya sayu. Senyumnya yang terkulum, lantas tertangkap kamera. Ia tegar --setidaknya begitu kelihatannya.

ADVERTISEMENT

Umurnya 13 tahun. Masih begitu belia. Kala anak perempuan seumurannya sibuk bermain, ia justru sibuk menyiapkan sarapan untuk suaminya, yang rentang usianya 32 tahun darinya. Perempuan kecil itu bernama Majabin.

Ia ‘dijual’ bapaknya lantaran tak bisa bayar utang. Dipandang layaknya barang, Majabin diberikan pada Fazal yang umurnya menginjak 45 tahun untuk dinikahi. Pria itu sudah beranak-istri pula. Jadilah Majabin istri kedua yang harus rela berbagi suami. Tapi, ya, setidaknya utang bapaknya lunas.

Majabin yang harus tanggung deritanya --bersama Majabin-Majabin lain yang sama pilunya.

Derita anak perempuan Pakistan serta negara Timur Tengah memang berlipat ganda. Kerap dipandang tak lebih dari barang dan pelunas utang. Maklum, kaum Adam dipandang lebih ‘berkelas’. Sedang kaum Hawa terus dikungkung dalam bayang-bayang.

ADVERTISEMENT

Tak jarang, begitu banyak perempuan yang memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang begitu ironis: membakar dirinya. Dalam laporan yang disiarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Afghanistan, setidaknya terdapat 103 kasus bakar diri yang dilaporkan terjadi dalam kurun tahun 2009 hingga 2010. Sebuah jurnal bertajuk Tragedy of women's self-immolation in Iran and developing communities: a review pun mendaraskan, membakar diri adalah salah satu cara paling ‘mudah’ bagi perempuan untuk menyerahkan sukmanya, lalu kembali ke Sang Khalik.

[klik untuk perbesar gambar]

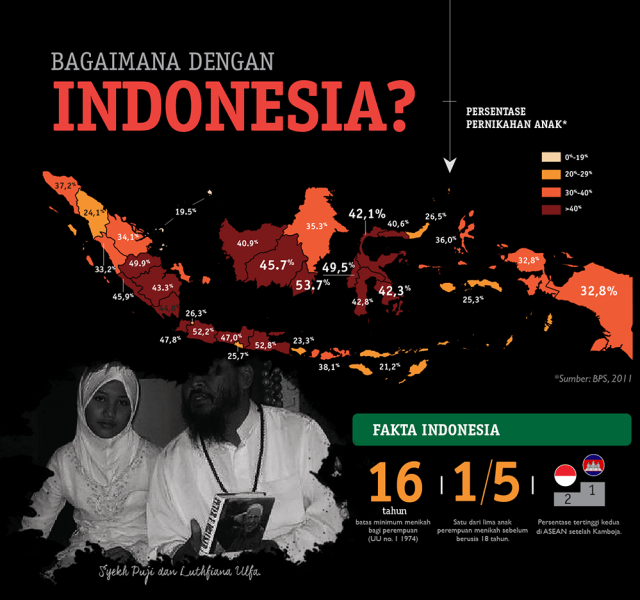

Pasalnya, derita ini tak hanya terjadi di luar sana. Tanpa disadari, pun kekelaman itu terjadi di negeri kita yang katanya tanah surga, Indonesia.

Agar ingatan tetap segar, di tahun 2009 lalu, nama Syekh Puji sempat muncul dan mendengung di telinga kita. Ia, yang sudah paruh baya itu ‘menikahi’ Lutviana Ulfa, perempuan berumur 12 tahun. Seakan tak ada masalah, ia membopong ‘istri muda’nya itu ke mana pun. Di bawah sorotan media, pria itu seakan memamerkan ‘maskulinitasnya’ musabab ‘berhasil’ menikahi seorang perempuan belia.

ADVERTISEMENT

‘Untungnya’, hukum menjerat. Syekh Puji diancam dengan Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dinginnya hotel prodeo sudah erat mengintai --walau akhirnya Syekh Puji tetap bisa bebas keliaran dan berbisnis sambil menunggu Ulfa mencapai umur 16 tahun agar legal di mata Negara.

Kelamnya kasus Syekh Puji cuma satu dari ratusan ribu kisah pilu lain yang terjadi di nusantara.

Indonesia, dengan segala potensinya yang luar biasa, menyimpan ironi yang begitu dalam dan gelap. Paparan UNICEF, satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah di bawah umur.

Anak-anak perempuan itu dipaksa menikah, saat dia seharusnya bermain dan bergurau dengan teman seusianya. Namun, seorang pria asing datang meminang--walau sebetulnya ia sedang ‘ditawar’--hingga mencapai kesepakatan dan resmi ‘dibawa pergi’.

ADVERTISEMENT

Terpaksa diikat dalam pernikahan. Di usia yang tak seharusnya.

Pada akhirnya, status ‘suami’ yang acap disebut dengan penuh kasih sayang itu tak lagi berlaku. Bagi mereka, ‘suami’ adalah momok.

Salah satu kisah pilu tersebut direkam oleh Kapal Perempuan, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada pendidikan perempuan. Dalam laporannya, kisah kelam itu harus ditanggung oleh DR yang datang dari Pangkajane Kepulauan, Sulawesi Selatan. Ia terjebak dalam guram pernikahan di umurnya yang begitu muda. Ketakutan begitu kuat mencekik. Sampai-sampai, silet selalu ada di tangan tatkala sang ‘suami’ ingin mendekat.

Ia tak punya arah untuk melangkah. Kala dirinya membutuhkan bantuan, orang tua malah memukulinya. Bahkan, keluarganya mendatangkan ABRI agar dia mau kembali pada suaminya.

ADVERTISEMENT

“Saya selalu menyiapkan dan memegang silet. Bila suami saya mendekat, saya mengancamnya untuk bunuh diri. Saya dipukuli orang tua, dipaksa suami ke dukun, dan dibawakan ABRI supaya mau. Saya menolak terus dan akhirnya saya berhasil dan baru mendapat surat cerai resmi setelah 13 tahun kemudian,” daras DR.

Seumur hidup dirundung takut.

Sistem patriarki erat mengerat persendian dunia perempuan. Ketidaksetaraan gender selalu menjadi masalah hingga saat ini. Anak perempuan tak dipandang lebih dari harta benda yang bisa ditukar kala utang Bapak dan Ibu mencekik. Kemiskinan begitu merundung, sampai-sampai anak sendiri disalin beras dan kopi.

Kondisi ini terekam begitu jelas dalam angka yang dilaporkan UNICEF pada 2015 silam. Setidaknya, 300 ribu anak perempuan Indonesia menikah di umur yang begitu belia: di bawah 16 tahun! Ironis, anak-anak perempuan itu tak punya cukup ruang untuk menolak dan membuat keputusannya sendiri.

ADVERTISEMENT

Angka ini berhasil membawa Indonesia masuk dalam peringkat deretan 10 negara dengan kasus pernikahan bawah umur tertinggi di dunia. Jawa Barat menjadi provinsi ketiga penyumbang angka pernikahan anak terbesar se-Indonesia dengan persentase mencapai 52,26 persen, di bawah Kalimantan Selatan (53,71%) dan disusul Jawa Timur (52,89%).

[klik untuk perbesar gambar]

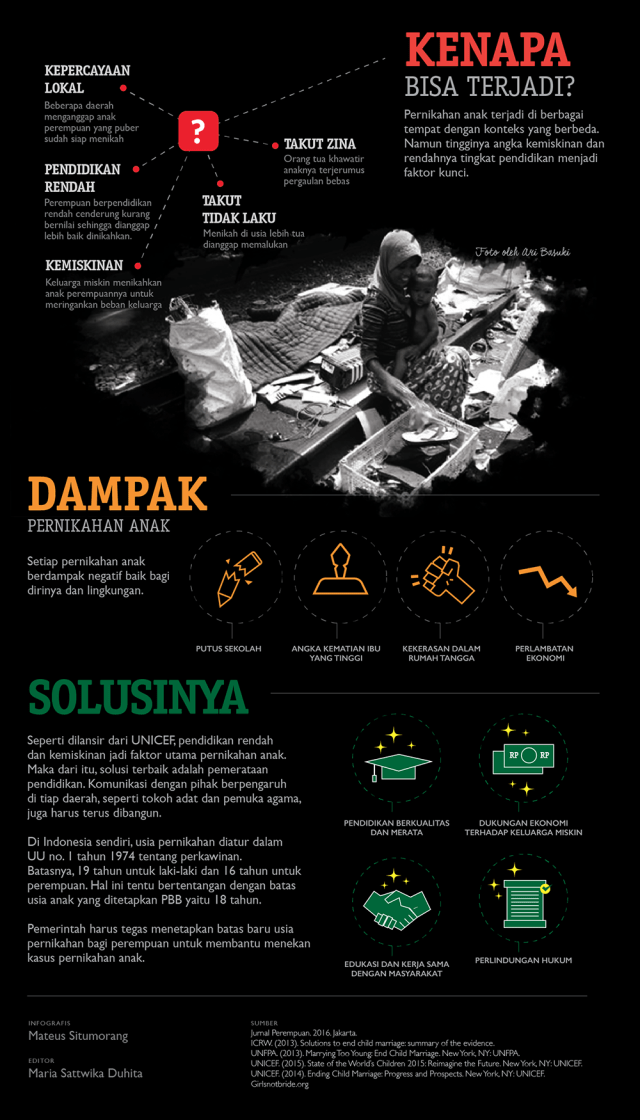

Lantas, apa yang memantik isu ini menjadi sebuah bola salju yang enggan berhenti menggulung?

Landasan agama menjadi salah satu dorongan kuat bagi mereka untuk segera menikahkan anaknya yang masih begitu muda. Alasannya? Sederhana saja: agar tak terjadi perzinahan. Dalil agama dirasa begitu kuat untuk menjaga anaknya dari apapun yang ‘akan menghancurkan masa depannya’. Sayangnya, alasan ini lantas menihilkan faktor lain: ketidaksiapan mental dan biologis untuk menikah.

ADVERTISEMENT

“Lebih baik nikah daripada zinah, Mbak,” ujar salah satu narasumber dari daerah Indramayu, Jawa Barat.

Tersentak? Pun saya. Jurnal Perempuan mencatat kasus itu di Sukabumi, Jawa Barat, yang kuat berpegang pada dogma agama dan menjadikannya takaran untuk berinteraksi dalam masyarakat.

Kondisi ini diperkeruh oleh tabunya pendidikan seks bagi anak, diiringi dengan naiknya fundamentalisme agama yang percaya bahwa pernikahan anak baiknya dilakukan untuk menghindari fitnah dan zina. Hal ini mendorong para orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya sedini mungkin --tak peduli dengan pendidikan anak yang belum tuntas.

Padahal, putusnya pendidikan menjadi salah satu faktor yang turut mendorong tingginya angka pernikahan anak. Bagaimana tidak? Perempuan yang berpendidikan rendah cenderung dianggap kurang bernilai dan sekadar aset semata. Hingga akhirnya, pernikahan menjadi salah satu ‘alat’ untuk menambah nilai diri dan mengangkat harkat martabat si anak perempuan--walau mungkin umur pun masih jauh dari matang.

Motif ekonomi menjadi alasan lainnya. Begitu ironisnya ambang kemiskinan yang terus merundung. UNICEF di tahun 2015 melansir, kemiskinan membuat anak perempuan lebih rentan terhadap pernikahan anak. Beberapa poin penekanan ada pada pendapatan keluarga yang rendah, berada di area terpencil, dan kondisi rumah yang tidak baik. Ketiganya menjadi prevalensi dalam masalah pernikahan anak.

ADVERTISEMENT

Seperti kasus yang ditemukan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Organisasi nirlaba Sekolah Perempuan menemukan 152 dari 275 anggotanya menikah di bawah umur 18 tahun. Semuanya hidup di bawah garis kemiskinan.

Hal serupa pun ditemukan di Montong Betok, Kabupaten Lombok Timur. 106 dari 182 anggotanya terjebak dalam kelam pernikahan di bawah umur --dan tentu saja, hidup di bawah garis kemiskinan.

[klik untuk perbesar gambar]

Sayangnya, sistem hukum negara seakan membuka lebar gerbang perizinan bagi mereka yang ingin menikahi anak perempuan yang usianya belia. Coba tengok UU Perkawinan no 1 tahun 1974. Di dalam UU tersebut, pasal 7 ayat 1 dengan jelas mengatur usia perkawinan dengan membedakan batas umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

ADVERTISEMENT

Itu UU yang berbicara, saudara-saudara, dan ia menciptakan implikasi yang tak kalah ironis: 77,7% pihak di bawah umur yang terlibat dalam pernikahan bawah umur di Indonesia adalah perempuan. Ironi ini lantas diperkuat oleh angka Indeks Kesenjangan Gender Indonesia (KNPP-PA) yang menyebut angka perempuan yang putus sekolah jauh lebih tinggi daripada anak laki-laki.

Maklum, kalau sudah menikah, perempuan sulit mengecap pendidikan lebih tinggi.

Pernikahan anak akhirnya menjadi satu lagi problema yang seakan tak pernah betul-betul dituntaskan. Lingkaran setan minim pendidikan - kemiskinan - ‘jebakan’ pernikahan anak terus berputar, terus menggulung.

Akhirnya, begitu banyak perempuan hanya bisa memekik dalam diam. Kala keluarga hingga negara menekan, tangisnya hanya disimpan dalam guram.

Akankah ada waktu di mana perempuan dapat berdaya atas nasibnya sendiri?

ADVERTISEMENT

Artikel: Maria Sattwika

Infografis: Mateus Situmorang

Pada 5 November 2024, jutaan warga Amerika Serikat memberikan suara mereka untuk memilih presiden selanjutnya. Tahun ini, capres dari partai Demokrat, Kamala Harris bersaing dengan capres partai Republik Donald Trump untuk memenangkan Gedung Putih.