Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Konten dari Pengguna

Berkomunikasi Politik Dengan # Tagar

3 Maret 2025 18:02 WIB

·

waktu baca 7 menitTulisan dari Martinus Ujianto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

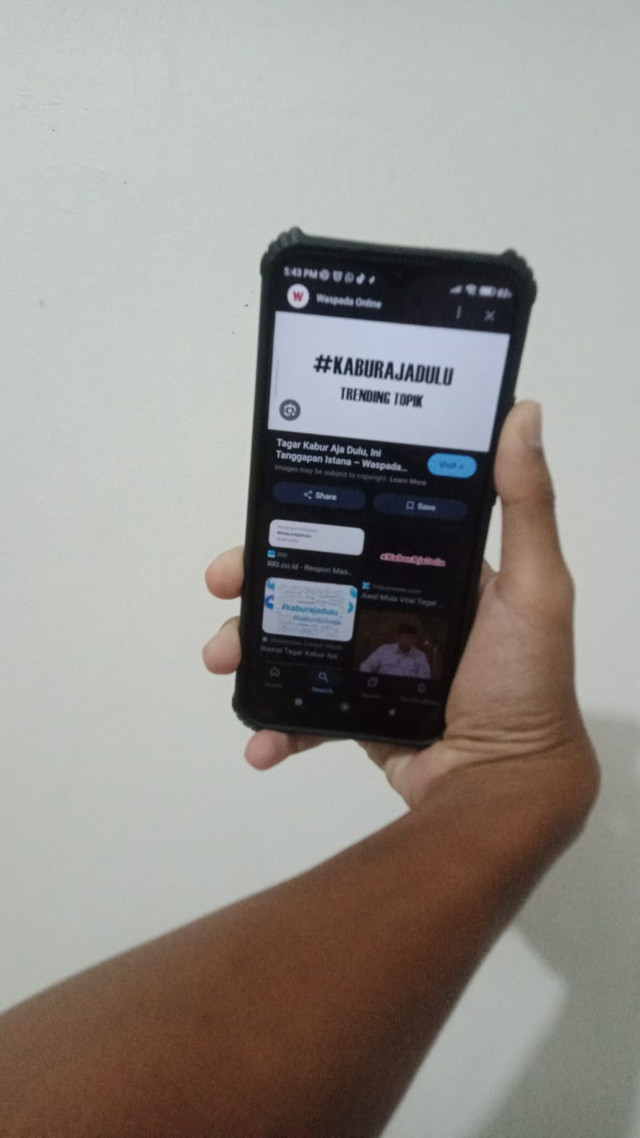

Beberapa minggu ini jagad maya di Indonesia diramaikan oleh munculnya beberapa tagar atau hastag khususnya di platform media sosial dari mulai X, Tiktok hingga Instagram. Tiga tagar yang paling ramai dan menyedot perhatian netizen di antaranya #kaburajadulu, #indonesiagelap dan #kamibersamasukatani. Belakangan juga menggema tagar #pertamax sebagai bentuk kekecewaan terhadap kasus pertamax oplosan dan mega korupsi di Pertamina. Keempatnya memiliki kesamaan substansi berupa respon warganet terhadap situasi sosial politik di Indonesia terkini seperti kondisi ekonomi, ketersediaan lapangan pekerjaan, isu keadilan sosial, korupsi serta

kebebasan berekspresi dan kritik terhadap pemerintah.

ADVERTISEMENT

Sayangnya, para pejabat pemerintah cenderung merespon dengan defensif dan reaktif. Sebagai contoh, respon Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut para pendukung #kaburaja dulu tidak memiliki nasionalisme. Demikian juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang dengan sinis menyatakan kalau mau kabur nggak usah pulang sekalian. Sementara Luhut Panjaitan secara sarkas menuding bahwa yang gelap bukan Indonesia tapi mereka yang meramaikan #indonesiagelap. Pertanyaannya kemudian adalah apakah ramainya penggunaan hastag tersebut hanya merupakan aktivitas digital biasa atau sebuah bentuk komunikasi politik warga yang kehadirannya tidak bisa diabaikan begitu saja, termasuk oleh pejabat publik ?

Pada awalnya, penggunaan tagar lebih difungsikan untuk pengelompokkan pesan, gambar dan video dalam satu kategori di platform Internet Chat Relay (ICR) sehingga memudahkan pengguna menemukan konten (Tempo.co,19/2/2025). Di tahun 2007 Twitter (sekarang X) mengadopsi secara resmi penggunaan tagar, diikuti oleh Instagram (2010), Facebook (2013) dan juga platform lainnya seperti Google+, Tumblr dan Pinterest. Pada perkembangannya, tagar oleh pengguna media sosial dimanfaatkan secara lebih luas tidak hanya untuk mempermudah pencarian tetapi juga menyebarluaskan informasi, menarik perhatian, meningkatkan engagement, mempromosikan brand dan berpartisipasi dalam trend yang sedang berkembang. Di titik ini, penggunaan tagar bisa dimaknai berada pada level aktivitas digital biasa. Namun hari ini, penggunaan tagar telah bermetamorfosis menjadi bagian tidak terpisahkan dari apa yang disebut sebagai aktivisme digital.

ADVERTISEMENT

Untuk memahami lebih jauh, kita bisa merujuk pada Mitu dan Vega (2014) yang dalam essainya Digital Activism : A Contemporary Overview mendefinisikan aktivisme digital sebagai penggunaan internet atau aplikasi berbasis internet lainnya untuk mendukung sebuah isu sosial atau politik. Termasuk di dalamnya adalah pencarian informasi, ekspresi pendapat tentang masalah sosial tertentu dan upaya memobilisasi orang untuk berpartisipasi dalam sebuah aksi politik nyata. Sementara Van Laer dan Aeist seperti dikutip CfDS (2021) memetakan aktivisme digital ke dalam 2 kategori yaitu aktivisme digital didukung internet dan berbasis internet. Aktivisme digital didukung internet merujuk pada aktivisme tradisional berbasis kegiatan fisik seperti demonstrasi, protes, pertemuan publik dan lain-lain yang juga mendapatkan dukungan dan fasilitasi di dunia maya. Sedangkan aktivisme digital berbasis internet sepenuhnya merupakan kegiatan virtual seperti petisi online, hackativisme, email-bombing, media alternatif dan sebagainya. Lalu, penggunaan tagar masuk dalam kategori aktivisme digital yang mana dan apa saja karakteristiknya ?

ADVERTISEMENT

Pertumbuhan pesat aktivisme tagar menurut Goswami (2018) tidak terlepas dari semakin banyaknya platform media sosial dan perkembangan eksponensial dari pengguna aktifnya. Aktivisme tagar telah menjadi pendekatan populer untuk menyuarakan perubahan dan membangun dukungan publik melalui media sosial terkait sebuah isu, salah satunya karena kemampuannya menyuntikkan pendapat baru / alternatif ke dalam diskursus publik. Popularitas penggunaan tagar juga disebabkan karena kemudahan yang diperoleh partisipan dimana mereka tidak memerlukan upaya yang keras atau terlibat langsung secara fisik selain ‘sharing’, ‘liking’ atau ‘repost/retweet’ dengan jari jemari di touchscreen HP mereka. Tidak mengherankan kalo beberapa pihak menyamakan aktivisme tagar dengan ‘aktivisme keyboard’.

Pandangan lain diyatakan oleh Eriyanto (2019) yang membedakan penggunaan tagar dengan Gerakan Sosial Digital (Social Digital Movement) yang dikenal lebih dulu. Perbedaannya terletak pada sifat, bentuk dan karakteristiknya. Gerakan sosial digital umumnya dipimpin oleh seorang aktor tertentu atau organisasi sosial yang mendesain sebuah kampanye dengan tujuan yang jelas dan kemudian mengundang pengguna media sosial untuk terlibat. Sementara aktivisme tagar lebih bersifat spontan sebagai bentuk respon terhadap sebuah isu atau peristiwa dengan menuliskan komentar di media sosial. Tagar berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antar pengguna media sosial yang memiliki perhatian dan sikap yang sama.

ADVERTISEMENT

Tawaran pemahaman menarik justru disampaikan oleh Barisione (2022) yang melihat penggunaan tagar merupakan salah satu karakteristik dari Digital Movement of Opinion (DMO). Secara konseptual DMO merupakan aksi kolektif yang berasal dan berakar dari platform media sosial serta melibatkan banyak partisipan yang beraksi terhadap sebuah isu secara bersamaan. Fungsi tagar untuk membingkai (framing) topik pembicaraan sebagai sebuah perjuangan simbolis atas dasar norma sosial budaya bersama, tanpa adanya jaringan aktivis sebelumnya. Ciri yang melekat pada DMO paling tidak menyangkut 4 hal : spontan, tidak berlangsung dalam waktu yang lama, pendapat partisipan relatif homogen dan bersifat lintas sektor karena banyak kelompok yang terlibat.

Berdasarkan konsep DMO dari Barisione tersebut, kita bisa menemukan benang merah bahwa penggunaan tagar merupakan salah satu saluran (channel) dalam mengartikulasikan pendapat umum (public opinion). Respon netizen atas sebuah isu atau peristiwa yang dibingkai dalam sebuah tagar dan mengambil berbagai bentuk ekspresi dari mulai komentar, caption, meme, lagu, foto, video dan sebagainya dapat dikategorikan sebagai pendapat umum. Dalam literatur politik, seperti diungkap Rudolp (2022), kehadiran pendapat umum secara konsep dan praktis memainkan peran penting terkait pemerintahan yang demokratis. Prinsip fundamental dalam demokrasi adalah adanya persetujuan dari yang diperintah yaitu rakyat. Tanpa persetujuan rakyat, maka pemerintahan terancam kehilangan legitimasinya. Oleh karenanya kebijakan pemerintah semestinya mencerminkan kehendak rakyat dan pendapat umum dapat dikonseptualisasi sebagai ekspresi dari kehendak rakyat tersebut.

ADVERTISEMENT

Di sisi yang lain, pendapat umum menurut Speier (2001) juga harus dipahami utamanya sebagai sebuah bentuk komunikasi dari warga negara ke pemerintah. Dalam konteks ini, penggunaan tagar di media sosial mesti dimaknai sebagai penyampaian pendapat umum yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah publik dan pembuatan kebijakan. Oleh karenanya, aktivisme tagar merupakan salah satu bentuk komunikasi politik dalam sebuah negara demokratis. Sekalipun penggunaan tagar dikategorikan sebagai gerakan digital yang paling gampang dan malas (aktivisme klik), dan belum tentu memiliki keterkaitan dengan gerakan sosial yang nyata, tetap saja mencerminkan pendapat umum dari para partisipannya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Gun Gun & Shulhan (2013) yang memilah komunikasi politik ke dalam 3 generasi. Pada generasi pertama, aktivitas komunikasi politik didominasi oleh retorika yang menekankan kemampuan seni berbicara seperti debat publik. Di generasi kedua, peran media massa konvensional seperti televisi, radio dan koran menjadi sarana komunikasi politik mainstream dalam bentuk propaganda, kampanye publik dan public relations politik. Sedangkan generasi ketiga ditandai dengan kemunculan media baru (new media), perkembangan media sosial dan situs jejaring sosial (web) yang memfasilitasi komunikasi antar warga secara lebih cepat dan interaktif.

ADVERTISEMENT

Berdasar pemilahan komunikasi politik ke dalam 3 generasi tersebut, maka aktivisme tagar bisa kita masukkan ke dalam generasi ke tiga. Pada era generasi ketiga ini, praktek komunikasi politik memiliki wajah baru dengan kehadiran internet dan media sosial yang memungkinkan warga negara untuk mengekspresikan pendapat dan berpartisipasi secara virtual dan secara lebih mudah. Media sosial sebagai ‘ruang publik baru’ seperti dinyatakan Habermas (1996) hendaknya secara lebih bijak disikapi oleh pemerintah yang berkuasa sebagai ‘papan pembunyi’ (sounding board) bagi masalah-masalah yang dirasakan dan dialami oleh publik. Dengan demikian penguasa akan dapat lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan publik, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil juga akan menjadi solusi dari permasalahan yang ada, dan tidak malah menjadi masalah baru.

ADVERTISEMENT

Mengingat aktivisme tagar yang diusung oleh warganet merupakan sebuah bentuk komunikasi politik berupa penyampaian pendapat umum secara digital, maka sudah saatnya pemerintah yang berkuasa mengubah gaya politiknya. Menyalahkan atau menyudutkan publik, memberangus kritik dengan intimidasi, ancaman penerapan pasal karet UU ITE , serangan siber dan sebagainya adalah cara-cara yang tidak lagi relevan. Pemerintah perlu belajar menerapkan model komunikasi politik yang konstitutif yang oleh Craig (1999) diartikan sebagai model komunikasi di mana makna diproduksi dan direproduksi bersama.