Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.100.2

Konten dari Pengguna

2030: Tantangan Milenial Menyambut Revolusi Industri 4.0

2 April 2018 10:20 WIB

Diperbarui 14 Maret 2019 21:10 WIB

Tulisan dari maulana ihsan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

“The best or worst thing to happen to humanity,” kata Stephen Hawking soal ArtificiaI Intelligence (AI) yang akan mengubah setiap aspek kehidupan dan disebut sebagai peristiwa global yang setara dengan revolusi industri. Hal itu ia ungkapkan pada peluncuran Leverhulme Center for Future of Intelligence (CFI) pada 19 Oktober 2016 di Cambridge.

ADVERTISEMENT

Saat ini, ketenaran tahun 2030 diprediksi menyaingi ketenaran dua tahun lainnya: 2018, yang disebut tahun politik yang panas; dan 2019, tahun pemilu serentak 2019. Semua mengetahui, polemik “negara bubar tahun 2030” bermula dari novel Ghost Fleet karya ilmuwan politik AS P.W. Singer dan temannya, August Cole, yang dikutip oleh Prabowo Subianto dalam sebuah pidatonya yang berapi-api dan viral.

Narasi politik yang dibawa oleh hampir semua partai politik saat ini diklaim mengakomodir milenial, bahkan ada yang mendeklarasikan diri sebagai “partainya milenial”. Maklum, menurut perkiraan BPS, pada 2019 nanti milenial (usia 17-35 tahun) diperkirakan memiliki kue elektoral hampir 48 persen atau setara 86 juta pemilih. Menggiurkan bukan? Partai politik yang mampu menuai simpati mayoritas milenial ibarat telah memastikan satu kakinya berada di final sebuah kompetisi sepak bola.

ADVERTISEMENT

Terlepas dari berbagai silang pendapat, titik temu soal 2030 adalah berbicara tentang masa depan. Sebagai pemilik saham terbesar pada 2030 yang masuk dalam timeline puncak bonus demografi, tantangan dan kepentingan milenial di masa depan tidak tampak dari polemik ini. Utopis rasanya milenial membayangkan ada seorang politisi dengan jiwa kenegarawannya out of the box menyampaikan pernyataan didepan publik.

“Manifesto politik kami memandang bahwa tahun 2030 adalah penentu sejarah, bukan tahun pemilu 2019. Berbagai proyeksi lembaga maupun ilmuwan dunia telah kita ketahui bersama tentang bangsa ini, yang bernada optimistis maupun pesimistis. Manifesto kami menekankan 2030 adalah titik pertemuan dua fondasi fundamental. Gagal mengurusi ini, bangsa kita sama saja melakukan bunuh diri sejarah. Apa yang dicita-citakan pendiri bangsa, tidak akan pernah dicapai.”

ADVERTISEMENT

Menaikkan tensi suaranya, ia lalu melanjutkan. “Dua fondasi itu adalah milenial usia produktif yang mencapai mayoritas proporsi penduduk bertemu dengan puncak inovasi teknologi yang melahirkan revolusi industri 4.0. Kami menawarkan program …”

Seorang milenial di pulau terdepan negeri yang menyaksikan lewat live streaming tidak dapat melanjutkan kekagumannya atas manifesto politik tadi akibat jaringan yang tidak stabil.

Antara Milenial dan Revolusi Industri 4.0

Lupakan politisi tadi. Prediksi John Maynard Keynes, seorang begawan ekonomi 85 tahun silam, tentang pengangguran teknologi mengatakan, “penemuan terhadap alat-alat untuk menghemat penggunaan tenaga kerja mengalahkan kecepatan di mana kita dapat menemukan pekerjaan baru untuk tenaga kerja”, telah dirasakan umat manusia sepanjang inovasi teknologi berlangsung.

Kisruh aturan transportasi daring menjelaskan gejala kurang siapnya kita menghadapi inovasi teknologi. Dalam sejarahnya, inovasi teknologi selalu memaksa pemerintahan untuk mau bertransformasi. Sektor publik (pemerintahan) memang dikenal lamban merangkul teknologi dibanding sektor privat (bisnis). Padahal, inovasi teknologi adalah isu kunci dalam politik dan ekonomi.

ADVERTISEMENT

Arab Spring adalah bukti bahwa inovasi teknologi, dalam hal ini media sosial, telah ikut menentukan percaturan politik dan kebijakan. Skandal bocornya 50 juta data pengguna Facebook yang melibatkan Cambridge Analytica terkait upaya pemenangan Presiden Trump di AS yang menyeruak akhir-akhir ini, semakin menegaskan hal tersebut.

Teknologi dan generasi milenial bersahabat. Inovasi-inovasi baru yang lahir dari teknologi bertemu dengan karakter milenial yang menyukai kebaruan. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2017 memaparkan hampir separuh pengguna teknologi internet adalah milenial (49,52 persen). Bill Gates pun menyebut secara khusus generasi yang lahir pasca 1994 sebagai generasi internet.

Menurut survei tersebut, pengguna teknologi internet bukan hanya dinikmati oleh yang berada di perkotaan. Bila dirunut berdasarkan wilayah, terungkap bahwa penetrasi pengguna internet terbesar ternyata ada di Pulau Kalimantan dengan penetrasi hingga 72 persen, jauh di atas Pulau Jawa yang hanya 58 persen populasi penduduk. Ini berarti, ada akses yang relatif sama bagi milenial di seluruh Indonesia.

ADVERTISEMENT

Namun, apa yang menjadi tantangan ketika saat ini proporsi milenial yang mencapai 34,45 persen dari total penduduk Indonesia bertemu dengan revolusi industri 4.0 yang penanda utamanya adalah ekonomi digital, kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things (IOT)?

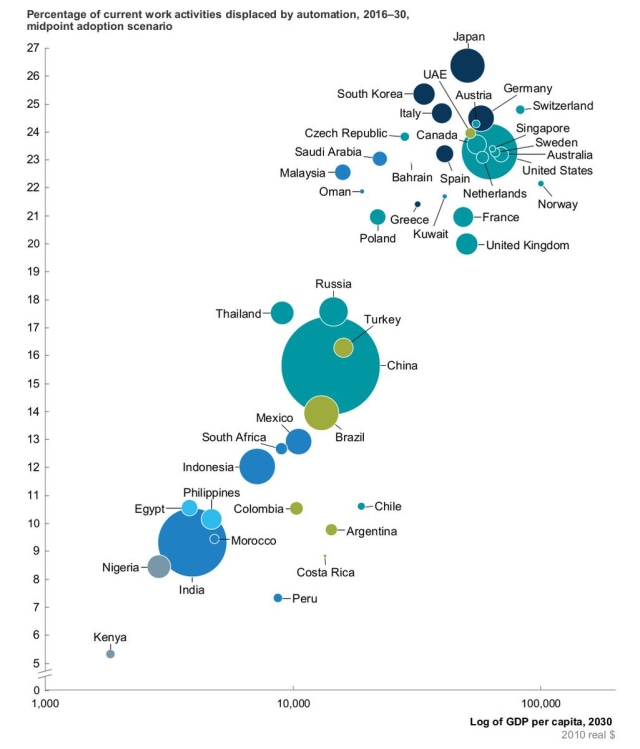

Di Inggris, komputerisasi mengakibatkan 47 persen pekerjaan akan berisiko, yang menghadirkan tantangan sosial besar-besaran. Bahkan perkiraan OECD yang lebih konservatif terhadap sekitar 10 persen pekerjaan yang berisiko merupakan masalah besar bagi pemerintah nasional dan lokal untuk dikelola (Lye, 2017). Laporan World Economic Forum (WEF) dalam “The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution” (2016) memprediksi, tren kehilangan pekerjaan global antara 2015-2020 mencapai 5,1 juta. Utamanya di bidang administrasi dan perkantoran akibat revolusi industri 4.0.

ADVERTISEMENT

Proyeksi terbaru McKinsey Global Institute, “Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation” (2017) yang mencakup 46 negara bernada serupa. Pada 2030, diprediksi sekitar 800 juta pekerja kemungkinan akan kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi robotik. Di Indonesia, diberlakukannya e-toll oleh Jasa Marga pada Oktober 2017 lalu menjadi identifikasi awal pergeseran lanskap lapangan kerja akibat revolusi industri 4.0. Sebagian besar dari sekitar 1.300 penjaga tol dialihkan ke jenis pekerjaan lain yang harus diawali pelatihan dan penyesuaian kompetensi. Sisanya mungkin akan mencari pekerjaan baru.

(Sumber: World Bank; Oxford Economics; McKinsey Global Institute analysis)

Di bidang perbankan, sejumlah bank mencatatkan penurunan atau tidak adanya penambahan jumlah pegawai atau karyawan dari periode September 2016 - September 2017 (DetikFinance). Digitalisasi perbankan memang berdampak besar pada efisiensi, tetapi menjadi karyawan perbankan 10 tahun mendatang tampaknya menjadi mimpi buruk bagi milenial, sebab proses perbankan telah digantikan oleh aplikasi dan AI. Salah satu bank bahkan saat ini menawarkan program pensiun sukarela.

ADVERTISEMENT

Jadi, usia produktif yang melekat pada milenial dan bonus demografi yang akan melipatgandakannya secara kuantitas pada 2030 berpotensi kontraproduktif bila dihadapkan dengan lapangan pekerjaan yang berkurang. Di sisi lain, walaupun belum ada data resmi, kecenderungan milenial memanfaatkan teknologi seperti media sosial sebagian besar tampaknya baru sekedar “main-main”, mengusir kebosanan, dan sebagainya, yang menjadi catatan tersendiri bagi upaya literasi digital.

Para analis memang menyebut secara diplomatis yang terjadi sebenarnya adalah pergeseran lapangan kerja. Artinya, jenis pekerjaan tradisional yang selama ini dikenal menggunakan banyak SDM akan digantikan oleh jenis pekerjaan era digital yang tidak banyak memerlukan SDM. Konsekuensinya, harus ada kompetensi baru untuk memenuhi kualifikasi pekerjaan baru. Lalu, bagaimana visi di bidang pendidikan sebagai instrumen penciptaan kompetensi SDM merespon ini?

Visi Pendidikan

ADVERTISEMENT

Setiap yang masuk di dunia kampus adalah milenial, karenanya milenial adalah penghuni perguruan tinggi sepanjang masa. Presiden Jokowi sempat berkelakar pada Forum Rektor Indonesia 2018 di Universitas Hasanuddin. Ia mengatakan, perguruan tinggi perlu untuk membuka Fakultas Kopi. Jurusannya bisa kopi tubruk, ekspresso, latte atau yang lain, sebab kopi telah menjadi lifestyle masyarakat. Namun, pesan utamanya tentu perguruan tinggi harus adaptif dengan perubahan zaman.

Jika menimbang proyeksi WEF yang didirikan oleh Strauss Schwab, orang pertama yang melontarkan istilah Revolusi Industri 4.0, fokus jangka panjang adalah memikirkan kembali sistem pendidikan. Terdengar klise memang, namun mereformasi kebijakan pendidikan adalah cara yang terbaik.

Mereformasi sistem pendidikan untuk menjawab kebutuhan masa depan pun belum cukup untuk tetap kompetitif. Dalam laporannya, WEF memandang penting untuk menyediakan insentif pembelajaran seumur hidup bagi setiap warga negara (incentivizing lifelong learning). Pemerintah dan bisnis memiliki kesempatan untuk berkolaborasi lebih banyak agar memastikan bahwa warga negara memiliki waktu, motivasi, dan sarana mencari peluang untuk selalu memperbarui kompetensi.

ADVERTISEMENT

Mengajarkan nilai, keyakinan, pemikiran yang independen, kerjasama, dan kepedulian adalah bagian dari visi pendidikan ke depan agar bisa bersaing dengan robot. Pendekatan ini diperlukan untuk menggantikan pengajaran berbasis pengetahuan semata. Poin ini disampaikan Bos Alibaba, Jack Ma, pada Annual Meeting WEF 2018 lalu di Davos.

Tahun ini, Kemenristekdikti sendiri sedang gencarnya mensosialisasikan apa yang harus dilakukan perguruan tinggi menyikapi revolusi industri 4.0. Peluncuran program studi Bisnis Digital oleh salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka akhir Februari 2018 lalu patut diapresiasi. Cyber University adalah salah satu konsep yang diajukan dalam Rakernas Ristekdikti 2018 lalu yang mengusung tema “Ristek Dikti di Era Revolusi Industri 4.0.” Dilemanya, Cyber University yang cenderung menghilangkan interaksi sosial antara dosen dan mahasiswa akankah membuat milenial belajar tentang nilai-nilai yang disebut ampuh oleh Jack Ma untuk melawan kecerdasan robot? Atau perguruan tinggi bukan lagi tempat persemaian itu semua?

ADVERTISEMENT

Oleh: Maulana Ihsan (Pembelajar Kebijakan Publik, Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Pasundan)