Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.100.2

Konten dari Pengguna

Pilkada Serentak 2018 dan 'Post-Democracy'

1 Juli 2018 13:50 WIB

Diperbarui 6 Agustus 2020 13:19 WIB

Tulisan dari maulana ihsan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

Apa pelajaran penting dari perhelatan Pilkada Serentak 2018, selain pemanasan awal pertarungan Pilpres 2019 dan kejutan semisal kemenangan kotak kosong pada Pilwakot Makassar, tersangka KPK yang menang di Tulungagung, atau raihan suara pasangan “Asyik” di Pilgub Jawa Barat yang menjungkirbalikkan perkiraan mayoritas lembaga survei?

ADVERTISEMENT

Kemenangan Ridwan Kamil di Jawa Barat, Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur, Edy Rahmayadi di Sumatera Utara, Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan, dan sebelumnya Anies Baswedan di DKI Jakarta sebagai representasi daerah dengan suara elektoral terbesar dan menjadi magnet politik di Indonesia, menunjukkan sebuah fakta penting: Mereka semua bukanlah kader dan tidak memiliki posisi struktural di partai politik yang mengusungnya.

Pilkada Serentak 2018 juga menghasilkan calon kepala daerah yang berlatar belakang swasta atau pengusaha mencapai 44,89 persen. Temuan ini disampaikan oleh peneliti The Indonesian Institute, Fadel Basrianto. Di tingkat elit, sebenarnya bukan rahasia lagi bahwa beberapa partai politik didirikan, ditopang atau berafiliasi dengan pengusaha.

Kedua fakta tersebut memang memiliki penjelasan umum. Pertama, absennya kader partai politik dalam kontestasi politik adalah gagalnya fungsi partai politik sebagai pencetak kader pemimpin. Ini mungkin sebuah anomali dalam demokrasi di Indonesia, di tengah tren global yang banyak memunculkan pemimpin-pemimpin muda hasil kaderisasi partai politik.

ADVERTISEMENT

Ada nama Justin Trudeau PM Kanada dari Partai Liberal Kanada, Emmanuel Macron PM Perancis dari Partai La République En Marche, Jacinda Ardern PM Selandia Baru dari Partai Buruh atau Pedro Sanchez, PM Spanyol yang baru dilantik dari Partai Buruh Sosialis.

Kedua, besarnya jumlah pengusaha yang mengikuti kontestasi politik disebabkan ongkos demokrasi yang mahal. Namun, lebih dari penjelasan tersebut, keduanya sama-sama berkorelasi dengan post-democracy.

Tatanan Baru

Sederhananya, Crouch––Ilmuwan politik dari Warwick University––menyebut bahwa post-democracy adalah suatu kondisi di mana institusi-institusi demokrasi (termasuk partai politik) masih tetap ada dan berjalan, tetapi cenderung pada hal yang bersifat formal saja (formal shell). Dalam masyarakat seperti ini, masih ada kebebasan berekspresi, siklus pemilu dan pergantian pemerintahan tetap ada dan berjalan, tetapi terjadi penurunan kualitas secara progresif.

ADVERTISEMENT

Meningkatnya rasa skeptis dan adanya “jarak” masyarakat terhadap partai politik, juga membuat partai politik seperti sebuah dilema. Berbagai riset dan survei menunjukkan tren ketidakpercayaan publik terhadap institusi partai politik, misalnya survei yang dilakukan oleh SMRC pada 2017 yang menempatkan partai politik pada urutan terakhir dengan persentase kepercayaan publik diangka 50%.

Memang, sejak abad ke-18, Rousseau––filsuf yang berpengaruh besar terhadap perkembangan politik modern, memandang partai politik sebagai "kepentingan yang sinis" yang cenderung merusak, memutarbalikkan, atau merampas kehendak mayoritas.

Namun dalam demokrasi, suka atau tidak posisi dan peran partai politik sangat penting. Partai politik menentukan siapa saja yang akan duduk di Eksekutif, Legislatif dan bahkan Yudikatif yang ketiganya merupakan pilar demokrasi.

ADVERTISEMENT

Dalam kenyataannya, seperti yang diungkap Pippa Norris––pakar perbandingan politik di John F. Kennedy School of Government Harvard University––bentuk-bentuk pengambilan keputusan langsung seperti referendum, inisiatif, dan pertemuan komunitas perkotaan hanya dapat memainkan peran yang terbatas dalam menentukan kebijakan untuk dan mengatur masyarakat.

Pada tingkat negara-bangsa, partai politik sangat diperlukan untuk kerja praktis pemerintah. Sesungguhnya, menurut Pippa Norris, tanpa partai politik demokrasi perwakilan modern tidak bisa dijalankan.

Setelah reformasi, euforia demokrasi ditandai dengan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat tinggi. Pada Pemilu 1999, tingkat partisipasi pemilih mencapai 92,6 persen. Namun, pemilu setelahnya terjadi tren penurunan partisipasi, ditambah terbukanya lebih banyak pengusaha dan non kader yang yang menjadi aktor politik serta rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik, sehingga kini dapat disebut sebagai era post-democracy.

ADVERTISEMENT

Penggerak post-democracy adalah kalangan yang lebih berorientasi pada populisme untuk menopang kekuasaan yang lebih eksklusif, terutama dalam soal formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah (Noor, 2017). Ini yang perlu diperhatikan.

Menurut Firman Noor, Peneliti politik LIPI, kalangan ini dalam perkembangannya menciptakan wacana politik baru berikut “opsi-opsi solusi praktis” atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Mereka menggiring pandangan, opini dan sikap politik publik yang diklaim sebagai “kepentingan umum”.

Celakanya, menurut Crouch klaim tersebut bersifat superfisial, karena kepentingan eksklusif merekalah yang pada akhirnya lebih terakomodir. Dalam kondisi seperti ini nuansa superfisial demokrasi atau atmosfir oligarkis menghantui dinamika kehidupan politik riil (Noor, 2017). Maka, bermunculanlah partai politik populis, pemimpin populis, dan kebijakan populis.

ADVERTISEMENT

Kebijakan Populis dan Kesejahteraan

Apakah demokrasi dan kesejahteraan merupakan pertautan yang tak terelakkan (the inevitable link)? Diskursus mengenai hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan telah banyak melibatkan para pakar dan pengambil kebijakan. Dalam konteks Indonesia, hal tersebut tampak semakin relevan bila dikaitkan dengan gejala-gejala post-democracy.

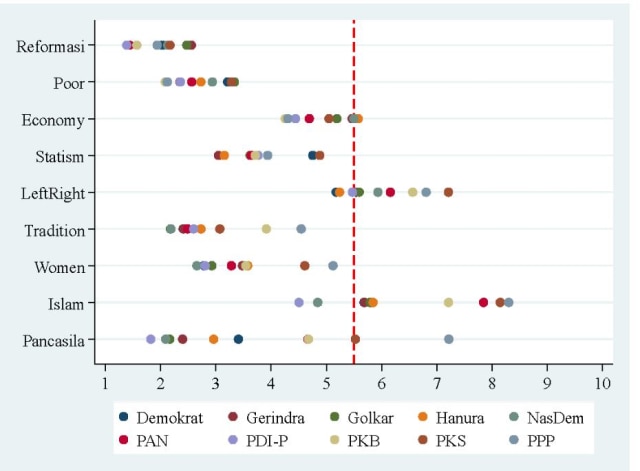

Riset terbaru Edward Aspinal et. al (2018) dalam “Mapping the Indonesian Political Spectrum” menyajikan temuan yang menarik. Sesungguhnya, partai politik di Indonesia memiliki ideologi yang kabur, artinya tidak jauh berbeda dalam memandang alternatif pilihan kebijakan diberbagai bidang.

Sumber: (Aspinal et. al, 2018: 10)

Riset tersebut sebagaimana diungkapkan oleh penulisnya masih menyisakan pertanyaan. Salah satunya adalah meskipun kurangnya perbedaan antara partai-partai dalam banyak isu, apakah ini merupakan kasus bahwa pilihan kebijakan para politisi pada kenyataannya masih selaras dengan suara masyarakat?

ADVERTISEMENT

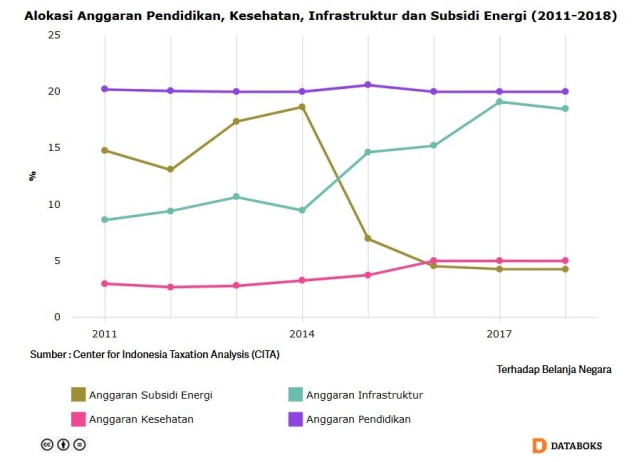

Interpretasi “selaras dengan suara masyarakat” tersebut dapat berarti kebijakan populis jangka pendek. Bila diamati dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya: pada akhirnya, kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang berpusat pada populisme. Dalam pemerintahan Jokowi-JK dapat diambil contoh kebijakan populis terkait kebijakan subsidi.

Pada tahun 2014-2016 terjadi penurunan signifikan untuk anggaran subsidi energi. Namun, menjelang tahun 2017-2018 (menuju tahun politik 2019) ditengah tren harga minyak dunia yang naik dan diprediksi terus menguat pada tahun 2018 ditambah gejolak geopolitik perang dagang AS - China, harga BBM masih cenderung ditahan oleh pemerintah. Walau pada akhirnya, per hari ini (1 Juli 2018) harga BBM untuk non subsidi naik sekitar Rp 600.

ADVERTISEMENT

Kebijakan populis memang tidak selamanya berkonotasi buruk. Untuk mengurangi beban akan kebutuhan hidup yang ditanggung masyarakat miskin dan pelayanan kebutuhan dasar yang disubsidi ataupun bantuan dana langsung kepada masyarakat miskin adalah bukan hal yang baru sebagai upaya pencegahan sementara agar kondisi semakin tidak terpuruk.

Walaupun, masyarakat mungkin tidak pernah cukup mengerti motif dibalik hal tersebut, sebab bisa jadi perlindungan dan tunjangan sosial tersebut bukan merupakan cermin kondisi sebenarnya dari fundamental ekonomi nasional yang kuat.

Pada sisi yang lain, alasan pemerataan dan keberpihakan menjadi terkesan lebih politis apalagi menjelang momentum pemilihan umum. Mukhisa Kituyi, Sekjen UNCTAD (lembaga PBB yang mengurusi perdagangan dan pembangunan), suatu saat berkomentar tentang penerapan tarif baja dan alumunium oleh Presiden AS Donald Trump, yang kebijakan tersebut bisa menyebabkan erosi sistem perdagangan berbasis aturan internasional yang ada. "Populisme," katanya, "mungkin memenangkan Anda dalam pemilihan, tetapi tidak bisa memberikan kesejahteraan ekonomi (yang sebenarnya)."

ADVERTISEMENT

Post-democracy yang ditandai dengan maraknya hal-hal yang berbau populis khususnya dalam setiap perhelatan Pemilu, akan membawa kita kembali kepada pertanyaan awal yang terus relevan: democracy and prosperity, the inevitable link?