Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.101.0

Konten dari Pengguna

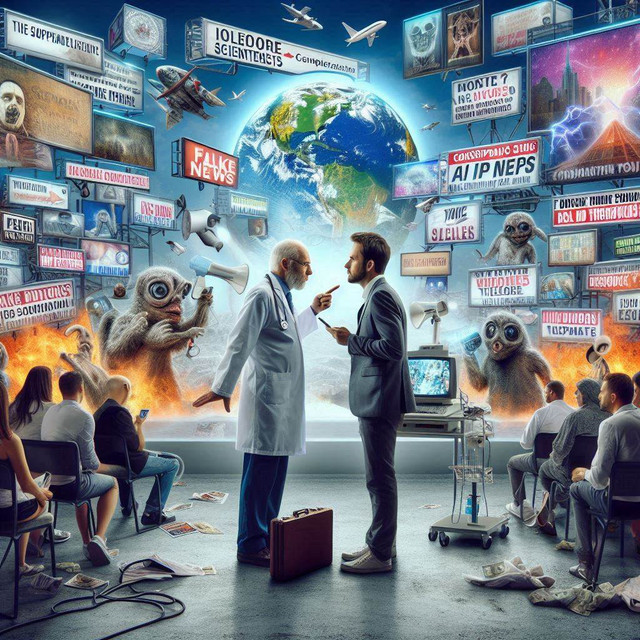

Matinya Kepakaran dan Akibatnya: Dari Wikipedia ke Dunia yang Chaos

17 Februari 2025 9:02 WIB

·

waktu baca 7 menitTulisan dari Muhammad Ainul Yaqin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Kepakaran yang Sekarat

ADVERTISEMENT

Dulu, kalau kita sakit kepala, kita pergi ke dokter. Sekarang? Cukup ketik gejala di Google, klik hasil pertama, dan tiba-tiba kita semua jadi dokter dadakan dengan diagnosis kanker stadium akhir berdasarkan satu artikel blog. Inilah era di mana kepakaran sekarat—bukan karena para ahli tidak ada, tapi karena semua orang merasa tidak lagi membutuhkannya.

ADVERTISEMENT

Tom Nichols (2024) dalam The Death of Expertise menyebut fenomena ini sebagai "narsisme intelektual egaliter", di mana semua orang merasa punya hak untuk dianggap ahli, hanya karena bisa mengakses internet. Hasilnya? Perdebatan yang dulu mengandalkan argumen berbasis data kini berubah menjadi perang opini tanpa dasar. Ketika seorang ilmuwan dengan gelar PhD berdebat soal perubahan iklim dengan seorang netizen yang hanya bermodalkan YouTube, dan opini mereka dianggap setara, itulah tanda bahwa kita sedang berada di era kebingungan massal.

Media sosial memperparah keadaan. Informasi mengalir deras tanpa filter, membanjiri kita dengan fakta, opini, hoaks, dan teori konspirasi dalam dosis yang sama. Menurut Hopf et al. (2019), dunia digital membuat semua orang bisa menjadi penerbit instan, menciptakan lingkungan di mana informasi palsu menyebar lebih cepat daripada fakta.

ADVERTISEMENT

Lalu, apa akibatnya? Singkatnya: kehancuran intelektual. Orang-orang lebih percaya selebgram kesehatan dibandingkan dokter, lebih percaya TikTok dibandingkan jurnal ilmiah, dan lebih percaya teori konspirasi dibandingkan sains. Parahnya, ini bukan sekadar tren lucu-lucuan—kehidupan nyata kita yang dipertaruhkan.

Ketika Kepercayaan pada Media dan Institusi Luntur

Salah satu efek domino dari matinya kepakaran adalah hancurnya kepercayaan terhadap media dan institusi resmi. Kalau dulu kita mengandalkan media berita untuk mendapatkan informasi terpercaya, sekarang orang lebih suka membaca thread Twitter dari akun anonim dengan nama "BangRizky69" yang mengklaim punya "inside source."

Strömbäck et al. (2020) meneliti bagaimana kepercayaan terhadap media telah berubah dalam era informasi berlebihan. Kesimpulannya? Orang-orang semakin skeptis terhadap berita arus utama dan lebih percaya sumber alternatif yang sering kali lebih mengutamakan sensasi ketimbang fakta. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi ini, kepercayaan bukan lagi soal siapa yang memiliki data paling akurat, tapi siapa yang bisa memberikan cerita paling menarik dan emosional.

ADVERTISEMENT

Konsekuensi dari ketidakpercayaan ini sangat serius. Ketika orang berhenti percaya pada pakar, mereka mulai mencari kebenaran di tempat-tempat yang lebih berbahaya. Pierre (2020) menyebut fenomena ini sebagai "epistemic vacuum"—ruang kosong epistemik yang tercipta ketika orang kehilangan kepercayaan pada otoritas pengetahuan, lalu terjun bebas ke lubang kelinci misinformasi dan teori konspirasi. Mereka yang awalnya hanya curiga terhadap satu berita, tiba-tiba bisa percaya bahwa bumi datar, vaksin punya chip, dan kadal alien mengendalikan dunia.

Lebih mengkhawatirkannya lagi, orang tidak hanya mengonsumsi informasi yang salah, tetapi juga bertindak berdasarkan itu. Lihat saja dampak dari gerakan anti-vaksin yang muncul dari kombinasi antara mistrust terhadap institusi kesehatan dan penyebaran berita palsu. Di beberapa negara, penyakit yang seharusnya sudah hampir punah, seperti campak dan polio, mulai kembali karena orang menolak vaksinasi.

ADVERTISEMENT

Dalam kondisi ini, kepakaran tidak hanya kehilangan otoritasnya, tetapi juga berubah menjadi musuh publik. Para ahli yang mencoba meluruskan misinformasi justru dianggap sebagai bagian dari "elit global" yang punya agenda tersembunyi. Ini adalah dunia di mana menjadi tidak tahu apa-apa justru dianggap sebagai kebanggaan.

Dari Akademisi ke Influencer – Siapa yang Sekarang Jadi Panutan?

Dulu, orang-orang memandang akademisi, ilmuwan, dan pakar sebagai sumber utama pengetahuan. Sekarang? Figur yang paling dipercaya justru adalah influencer dengan jutaan followers, meskipun kredibilitasnya dipertanyakan. Jika seorang profesor epidemiologi mengatakan bahwa COVID-19 berbahaya tapi seorang YouTuber dengan latar belakang random bilang itu cuma "konspirasi elite global," tebakan siapa yang lebih dipercaya? Ya, YouTuber itu.

Fenomena ini tidak muncul begitu saja. Grundmann (2017) dalam The Problem of Expertise in Knowledge Societies menjelaskan bahwa peran kepakaran dalam masyarakat semakin kompleks dan terpolarisasi. Alih-alih menjadi panutan yang dihormati, para ahli kini harus bersaing dalam medan perang opini publik, di mana kebenaran tidak lagi ditentukan oleh data dan riset, tetapi oleh siapa yang paling menarik perhatian.

ADVERTISEMENT

Salah satu faktor utama yang membuat kepakaran kehilangan pamornya adalah sistem pendidikan modern yang semakin mengarah pada model "kepuasan pelanggan." Di banyak universitas, mahasiswa lebih diperlakukan sebagai pelanggan daripada pencari ilmu. Hasilnya? Pendidikan bukan lagi tempat untuk membentuk pemikiran kritis, tetapi lebih mirip layanan yang harus membuat mahasiswa nyaman dan bahagia. Jika seorang dosen memberikan nilai jelek atau menantang pandangan mahasiswa, dia lebih mungkin dianggap "toxic" ketimbang sebagai mentor yang menantang intelektualitas mereka. Ini mempercepat proses di mana orang lebih suka mendapatkan informasi yang menyenangkan hati mereka, bukan yang menantang pemahaman mereka.

Dengan lanskap seperti ini, tidak heran jika figur publik tanpa latar belakang akademik bisa lebih dipercaya daripada ilmuwan. Lebih dari sekadar masalah komunikasi, ini adalah perubahan struktural dalam cara masyarakat menghargai dan memahami pengetahuan. Ketika kepakaran bukan lagi nilai yang dihormati, kita membuka pintu bagi kebingungan kolektif dan pengambilan keputusan yang semakin buruk.

ADVERTISEMENT

Konsekuensi Nyata – Dari Kekacauan Politik hingga Krisis Global

Matinya kepakaran bukan hanya masalah akademik atau intelektual belaka, tetapi juga memiliki dampak nyata yang menghantam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebijakan publik hingga stabilitas demokrasi. Tom Nichols (2024) mengingatkan bahwa ketika orang-orang mulai mempercayai insting mereka lebih dari data yang didukung penelitian, maka kebijakan yang dihasilkan bukan lagi berbasis sains atau fakta, melainkan pada opini populer yang sering kali menyesatkan.

Kita sudah melihat bagaimana hal ini berdampak pada pandemi COVID-19. Negara-negara yang mengandalkan pakar kesehatan dalam mengambil keputusan, meskipun menghadapi tantangan besar, akhirnya dapat mengendalikan pandemi lebih cepat. Sebaliknya, negara-negara yang lebih mendengarkan opini liar di media sosial dan memprioritaskan "kebebasan individu" di atas kebijakan berbasis sains justru mengalami tingkat kematian yang lebih tinggi dan krisis yang lebih berkepanjangan.

ADVERTISEMENT

Lebih luas lagi, matinya kepakaran juga berkontribusi pada bangkitnya populisme di berbagai belahan dunia. Pierre (2020) menjelaskan bagaimana ketidakpercayaan terhadap otoritas ilmu pengetahuan dapat menciptakan ruang kosong epistemik yang dengan mudah diisi oleh pemimpin populis. Mereka menawarkan jawaban-jawaban sederhana terhadap masalah-masalah kompleks, menggantikan kebijakan berbasis riset dengan slogan-slogan bombastis yang terasa lebih memuaskan secara emosional.

Kondisi ini berbahaya karena demokrasi sejatinya membutuhkan warga negara yang cukup teredukasi untuk membuat keputusan yang rasional. Ketika orang-orang menolak mendengarkan para pakar dan lebih memilih mengikuti tokoh yang hanya mengatakan apa yang ingin mereka dengar, maka kebijakan yang dibuat pun cenderung irasional dan bahkan merusak.

Apakah Kita Masih Bisa Menyelamatkan Kepakaran?

Jadi, apakah kepakaran benar-benar sudah mati? Atau kita masih punya harapan untuk menghidupkannya kembali? Jawabannya tergantung pada apakah kita bersedia untuk kembali menghargai proses berpikir kritis dan pembelajaran berbasis bukti.

ADVERTISEMENT

Hopf et al. (2019) menekankan pentingnya pendidikan yang berfokus pada literasi informasi dan kemampuan berpikir kritis. Ini berarti kita harus mengajarkan orang-orang bagaimana membedakan sumber yang kredibel dari yang tidak, bagaimana mengenali hoaks, dan bagaimana menyusun argumen berdasarkan data yang valid.

Selain itu, para pakar juga perlu beradaptasi dengan cara komunikasi baru. Tidak cukup hanya menuliskan makalah akademik yang sulit diakses masyarakat umum—mereka juga perlu terlibat dalam percakapan publik melalui media sosial dan platform digital. Jika influencer bisa membentuk opini publik, mengapa para ilmuwan tidak bisa melakukan hal yang sama dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami?

Pada akhirnya, membangun kembali kepercayaan terhadap kepakaran bukanlah tugas yang mudah. Ini membutuhkan upaya dari semua pihak—pendidik, ilmuwan, media, dan masyarakat sendiri—untuk kembali menempatkan kebenaran di atas opini yang hanya sekadar menghibur. Jika tidak, kita akan terus meluncur ke arah dunia di mana "si paling percaya diri" menggantikan "si paling tahu," dan konsekuensinya bisa lebih buruk dari yang kita bayangkan.

ADVERTISEMENT

Sekarang pertanyaannya: apakah kita masih peduli dengan kepakaran, atau kita siap hidup dalam dunia yang penuh kebingungan selamanya?

Referensi:

ADVERTISEMENT