Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.102.2

Konten dari Pengguna

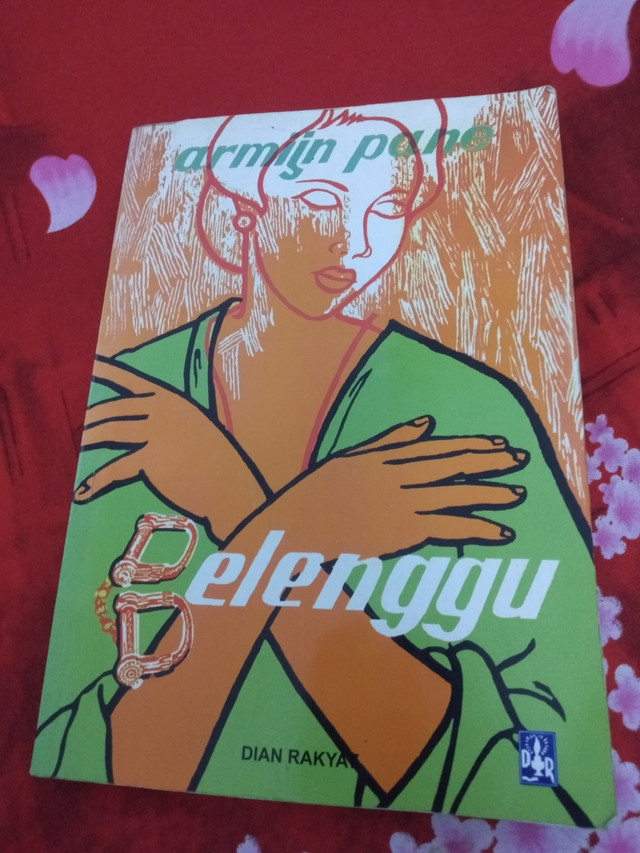

Belenggu Armijn Pane dan Luka-Luka yang Tak Pernah Sembuh

28 April 2025 11:01 WIB

·

waktu baca 3 menitTulisan dari Nadiya Rahma tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

Armijn Pane tidak hanya menulis tentang cinta segitiga dalam Belenggu. Ia menulis tentang luka yang diwariskan, tentang kegagalan manusia memahami diri sendiri, dan tentang hidup yang tak pernah hitam putih.

ADVERTISEMENT

Sukartono, Sumartini, dan Rohayah bukan hanya tiga nama dalam drama percintaan. Mereka adalah wajah-wajah manusia modern yang gamang di antara tradisi dan kebebasan. Sukartono, si dokter sukses, hidup dalam dunia yang menjanjikan kehormatan tapi diam-diam membuatnya hampa. Dalam keheningan hatinya, ia bergumam:

Belenggu yang dirasakan Sukartono bukan hanya ikatan pernikahan, melainkan penjara batin. Ia terjepit di antara hasrat dan kewajiban, antara id dan superego, meminjam istilah Sigmund Freud. Freud pernah menulis dalam The Ego and the Id,

Sumartini, istrinya, adalah representasi perempuan modern: cerdas, mandiri, berdaya. Tapi dalam kemandirian itu, tanpa sadar ia menciptakan jarak emosional. Ia lebih memilih aktivitas sosial daripada keintiman. Bagi Sumartini, cinta bukan penyerahan diri, melainkan kemitraan rasional. Namun cinta, seperti luka, kadang tumbuh bukan dalam pikiran, melainkan di ruang-ruang kosong hati.

ADVERTISEMENT

Sementara Rohayah—sosok masa lalu Sukartono—datang membawa kehangatan yang hilang. Tapi ia pun membawa rasa bersalah. Sebagai perempuan yang pernah dipaksa menggadaikan harga dirinya, Rohayah bertanya dalam hati:

Dalam perspektif Erich Fromm tentang The Art of Loving, cinta sejati seharusnya lahir dari kebebasan, bukan dari kebutuhan untuk mengisi kehampaan. Fromm menulis,

Dan itulah tragedi Sukartono. Ia mencintai bukan karena utuh, tapi karena kosong. Ia mencari Rohayah bukan untuk berbagi, tetapi untuk menambal kekosongan yang Sumartini tidak bisa isi. Belenggu dalam dirinya lebih dalam daripada ikatan apa pun: belenggu karena tidak pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri.

ADVERTISEMENT

Armijn Pane tidak memihak. Ia tidak menjadikan siapa pun sebagai penjahat. Semua tokohnya adalah korban dari zamannya sendiri. Mereka hidup di masa transisi ketika nilai lama mulai runtuh, tapi nilai baru belum benar-benar mapan. Mereka jatuh bukan karena lemah, tetapi karena terlalu manusiawi.

Salah satu bagian paling getir dalam novel ini berbunyi:

Kalimat itu bukan sekadar refleksi, tapi juga tamparan bagi pembaca: bahwa dalam hidup, luka-luka batin yang tidak selesai akan selalu menemukan jalan untuk menghancurkan hubungan, menghancurkan mimpi, bahkan menghancurkan diri sendiri.

Belenggu berakhir tanpa kepastian. Tak ada kata “bahagia selamanya”. Justru di situlah kekuatannya. Ia mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan soal melarikan diri dari ikatan, melainkan keberanian menghadapi luka sendiri, berdamai dengannya, dan tetap memilih mencintai tanpa syarat.

ADVERTISEMENT

Dalam dunia modern yang terus bergerak cepat, Belenggu tetap terasa relevan. Kita semua, dalam berbagai cara, sedang berusaha membebaskan diri—dari harapan orang lain, dari trauma masa lalu, dari suara-suara dalam kepala yang berkata “kau tak cukup baik.” Tapi seperti kata Fromm,

Armijn Pane lewat Belenggu tidak menawarkan solusi. Ia hanya mengajak kita bercermin. Dan kadang, cermin itu memantulkan luka-luka yang tak pernah benar-benar sembuh.