Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.102.1

Konten dari Pengguna

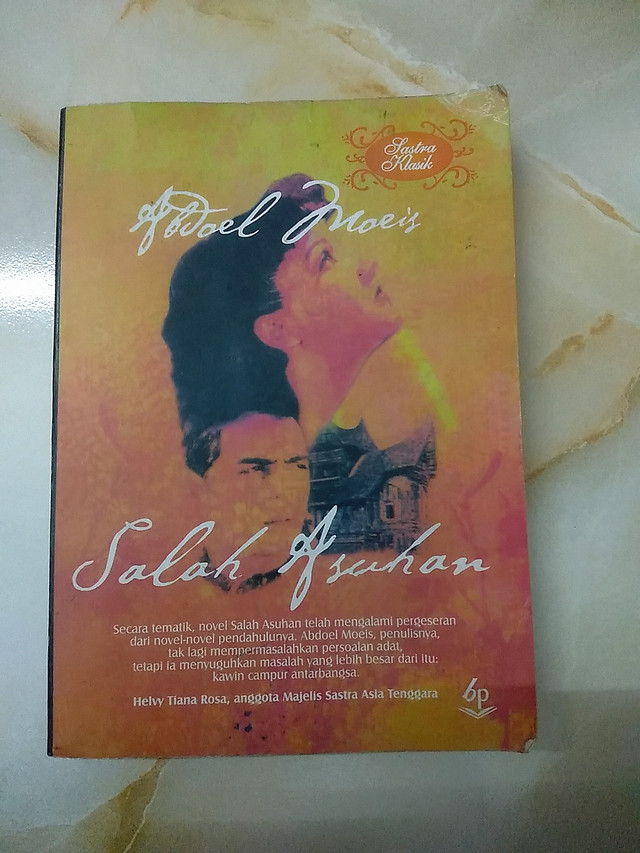

Salah Asuhan: Ketika Inlander Mencintai Eropa dan Kehilangan Segalanya

13 April 2025 13:20 WIB

·

waktu baca 4 menitTulisan dari Nadia Andi Rahmalia tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

Abdoel Moeis menulis Salah Asuhan bukan sekadar ingin membuat roman percintaan antara pemuda pribumi dan gadis Eropa. Lebih dari itu, ia sedang menuliskan tragedi ideologis tentang bagaimana kolonialisme tak hanya menaklukkan wilayah, tapi juga merampas cara manusia melihat dirinya sendiri. Lewat tokoh Hanafi, kita melihat bagaimana pendidikan Barat, gaya hidup Eropa, dan rasa inferioritas sebagai inlander bercampur jadi satu—lalu meledak menjadi malapetaka personal dan sosial. Hanafi, tokoh utama dalam novel ini, adalah produk kolonialisme. Ia lahir sebagai pribumi, tapi diajari cara berpikir Eropa sejak kecil. Ia fasih berbahasa Belanda, suka berdansa, dan lebih tertarik pada perempuan kulit putih daripada gadis-gadis sekampungnya. “Paduka Tuan Hanafi sudah seperti orang Eropa,” begitu kira-kira gumaman orang-orang di sekelilingnya. Tapi dalam sistem kolonial, menjadi “seperti” Eropa bukan berarti akan diterima sebagai Eropa. Dan itulah tragedi Hanafi.

ADVERTISEMENT

Teori poskolonial Homi K. Bhabha menyebut kondisi ini sebagai identitas hibrid—identitas yang tercipta dari pertemuan dua budaya, tapi tidak pernah benar-benar berada dalam salah satunya. Hanafi bukan lagi pribumi tulen, tapi juga bukan orang Eropa. Ia menggantung di tengah-tengah, rapuh, dan selalu merasa harus membuktikan diri. Maka ketika ia jatuh cinta pada Corrie, seorang perempuan Indo, itu bukan sekadar kisah asmara, tapi upaya untuk meraih validasi identitas yang selama ini ia kejar. Namun seperti kata Edward Said dalam Orientalism, kolonialisme menciptakan dikotomi “Barat sebagai superior” dan “Timur sebagai inferior.” Corrie pun tak bisa melepaskan dirinya dari konstruksi itu. Ia boleh saja mencintai Hanafi, tapi ia tetap menempatkan hubungan mereka dalam konteks dominasi. “Tuan Hanafi orang baik, tetapi bagaimanapun juga… ia bukan orang kita,” begitu kira-kira sikap Corrie yang tersirat.

ADVERTISEMENT

Konflik identitas ini makin tajam ketika Hanafi memutuskan menikahi Corrie secara diam-diam. Ia menentang keluarganya, meninggalkan adat, dan berharap bisa hidup dalam dunia Eropa yang ia impikan. Tapi kenyataan tidak seindah itu. Corrie yang terbiasa dengan gaya hidup Barat tak bisa bertahan dalam kehidupan Hanafi yang masih setengah pribumi. Perbedaan nilai, cara berpikir, hingga cara mendidik anak menjadi bom waktu. “Apakah anak kita harus jadi orang Jawa? Tidak! Ia harus menjadi anak Eropa!” bentak Corrie dalam salah satu bagian yang paling menyakitkan di novel ini. Di sinilah absurditas kolonialisme ditelanjangi. Hanafi yang berusaha sekuat tenaga menjadi “orang Belanda” justru kehilangan segalanya—identitas, cinta, dan bahkan harga diri. Ia tak diterima di kalangan Eropa, dan di mata pribumi ia dianggap sebagai pengkhianat. Dalam dialog batin yang memilukan, Hanafi berkata, “Mengapa saya tidak lahir sebagai orang Eropa saja, supaya saya tidak perlu menderita seperti ini?” Kalimat ini menggambarkan kekalahan total seorang inlander yang salah asuhan.

ADVERTISEMENT

Abdoel Moeis, lewat novel ini, tidak sedang menyalahkan cinta lintas ras atau budaya. Ia justru menyoroti bagaimana struktur kolonial menjadikan hubungan seperti itu mustahil tanpa adanya ketimpangan. Cinta dalam Salah Asuhan tidak bisa berdiri di atas kesetaraan. Bahkan ketika Hanafi berhasil menikahi Corrie, ia tetap berada dalam posisi yang lebih rendah—baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Salah satu kutipan penting yang menegaskan hal ini datang dari percakapan antara Hanafi dan ayahnya. “Hidupmu bukan lagi hidup kami. Kau sudah lupa akan adat, lupa akan tanah airmu.” Di sini kita melihat bahwa menjadi “modern” ala kolonial bukanlah kemajuan, melainkan bentuk lain dari keterasingan. Hanafi kehilangan komunitasnya, dan ia tak pernah berhasil menciptakan komunitas baru yang bisa menerimanya.

ADVERTISEMENT

Tragedi Hanafi semakin dalam saat Corrie memutuskan meninggalkannya. Hanafi menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Tak lagi punya identitas, tak punya keluarga, dan tak tahu harus pulang ke mana. Abdoel Moeis menutup novel ini dengan getir. Ia tak memberikan harapan palsu, hanya menyisakan kesunyian dan penyesalan. “Hanafi duduk sendiri, memandangi langit sore yang kelabu.” Sebuah penutup yang suram, tapi jujur. Relevansi Salah Asuhan terasa sampai hari ini. Masih banyak dari kita yang merasa harus “menjadi orang lain” agar diterima. Masih ada standar kecantikan, pendidikan, dan gaya hidup yang berakar dari warisan kolonial. Hanafi adalah potret dari banyak anak muda hari ini yang rela menanggalkan jati diri demi dianggap keren, pintar, atau “berkelas.”

ADVERTISEMENT

Dalam konteks itu, Salah Asuhan bukan novel lama yang usang. Ia adalah cermin. Cermin yang memperlihatkan bahwa menjadi Indonesia bukan soal cara berpakaian atau bahasa yang dipakai, tapi keberanian untuk berdiri di tengah dunia yang terus berusaha menyamakan semua orang—lalu menyingkirkan mereka yang berbeda. Abdoel Moeis, sebagai penulis sekaligus nasionalis, berhasil meramu kritik sosial dalam bentuk sastra yang elegan. Ia tak menggurui, tapi membiarkan pembaca menyaksikan kehancuran tokohnya, perlahan-lahan, tanpa perlu ledakan besar. Tragedi Hanafi adalah tragedi kita semua yang pernah merasa tak cukup baik untuk jadi diri sendiri. Dan mungkin, di situlah letak kekuatan terbesar Salah Asuhan—ia bukan hanya cerita tentang masa lalu. Ia adalah peringatan yang masih terus berlaku hari ini.

ADVERTISEMENT