Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Konten dari Pengguna

Nulis Sejarah Resmi atau Mengulang Sejarah, Mirip Dikit!

13 Mei 2025 12:58 WIB

·

waktu baca 10 menitTulisan dari Alit Teja Kepakisan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

*Alert, bukan tulisan yang serius. Cukup dibaca disaat Anda merasa tidak sedang marah karena ada lembur kerja, atau capek mikir ini itu.

ADVERTISEMENT

Menteri Kebudayaan Kabinet Merah Putih, Fadli Zon, mencoba untuk melakukan apa yang disebutnya sebagai “official history”. Kira – kira, tiga tahun sebelumnya, saya membaca betul (baca: cukup serius) apa yang dituliskan oleh Wijaya Herlambang soal Kekerasan Budaya Pasca 1965, karya yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa doktrinasi sejarah yang resmi itu dilakukan oleh Orde Baru, hingga akhirnya yang ditakut – takuti yakni komonis eh, komunisme, itu akhirnya runtuh dan bubar oleh sebuah pena bernama Perjanjian Belovezh dan akhirnya Uni Soviet resmi bubar. Setelah itu bubar, akhirnya Orde Baru yang memulai dengan berdarah – darah, resmi juga berakhir dengan berdarah – darah, apa buktinya? Saran saya, bacalah buku Kronik 1998, karya Muhidin M. Dahlan, soal penculikan aktivis yang dilakukan oleh sebuah perangkat dan institusi.

ADVERTISEMENT

Tetapi, yang sama adalah ada upaya untuk peresmian narasi sejarah. Sebenarnya, jika tujuannya adalah ini akan implementasinya di kurikulum, atau pelajaran, sembari mengubah doktrin, menurut saya ini akan sia – sia, kenapa demikian? Ambillah contoh misalnya dijajah 350 tahun. Sudah ada karya, kalau tidak salah sudah ada yang membahas itu, dan buku itu bisa di cek. Sudah pasti ISBN. Tapi, wacana ini kalau kita cek, akan kita temukan pada proklamator kita yakni Soekarno dengan monumen karyanya yakni Di Bawah Bendera Revolusi dan bahkan di Penyambung Lidah Rakyat. Saya mencoba membuat hipotesis, bagaimana kalau proyek (pakai APBN, pastinya), ini kalau sudah diimplementasikan.

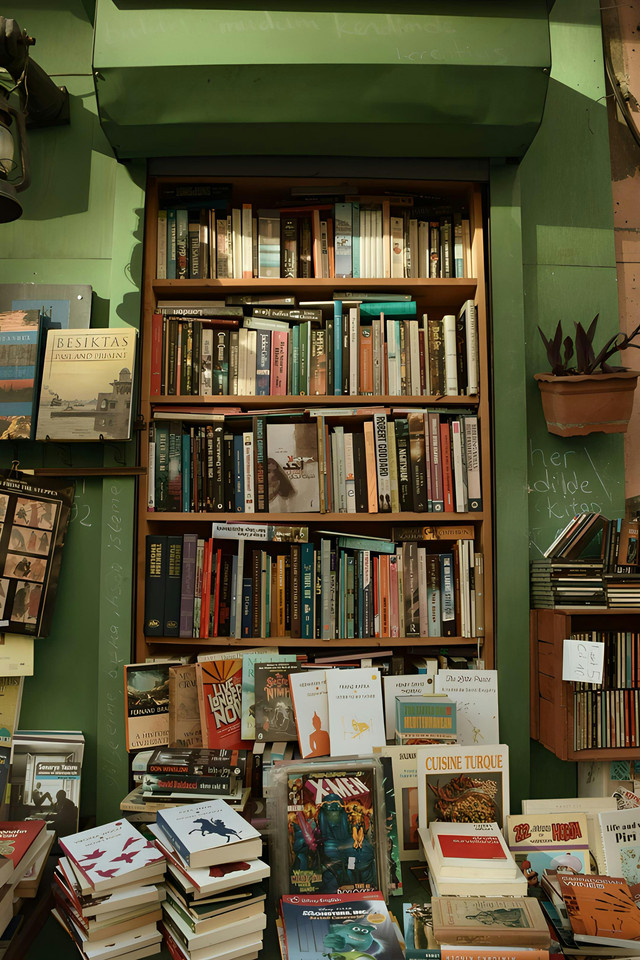

Larang Buku ? Budaya Bacanya Dimana?

Salah satu cara untuk menghapus itu adalah hilangkan buku Soekarno. Oke, pertanyaan dasarnya adalah apakah itu berbudaya? Ingat lho, kebudayaan itu bukan hanya sekedar batu, ukiran, tari, pentas, dll, itu kan produk kebudayaan. Tapi, memang inilah caranya. Kalau buku itu masih beredar, entah di Pasar Senen, atau marketplace, yang ditakutkan adalah nanti si anak yang akan membaca sejarah resmi dan menemukan karya buku atau pidato Soekarno ini tanya “katanya kita gak dijajah 350 tahun? Ini presiden pertama kita bilangnya begitu, yang bener yang mana?” Tapi, satu – satunya cara yang menghilangkan buku ini.

ADVERTISEMENT

Tapi, itu bukan budaya alias bukan cara kerja menteri yang bekerja di bidang kebudayaan, si paling kebudayaan. Saya setuju, sejarah soal 350 tahun harus dibabat habis, supaya mental terjajah itu, sangat setuju. Hanya saja, ini adalah tugas guru. Bukan tugas bacaan atau percetakan nantinya. Tetapi, memberangus buku kan cara – cara yang dilakukan oleh Orde Baru (di atau setelah reformasi juga bakar – bakar buku dan menyita buku hal yang biasa aja, maklum budaya baca gak terbentuk). Saya tidak mengatakan bahwa Fadli Zon, akan menghapus pidato Soekarno, bahkan jauh dari imajinasi saya. Tapi, penting juga untuk tidak hanya teks-nya yang difokuskan melibatkan seratus bahkan ribuan sejarawan sekalipun. Lalu siapa? Yang akan mengajar. Kalau murid kan bakal sibuk ulasan YouTube, entah short atau TikTok.

ADVERTISEMENT

Guru. Yang lebih akan implementasi terhadap teks yang akan diceritakan juga harus ditatar oleh sejarawan yang diajak Fadli Zon ini. Boleh berupa P4 atau kursus Sosialisme Indonesia like a Roeslan Abdulgani pada masa Demokrasi Terpimpin. Tapi, pada intinya, 350 tahun sebenarnya kalau ditelisik, memang bukan persoalan penaklukan. Bahkan, Fadli Zon sendiri bilang kita tidak pernah dijajah, ya memang benar tidak pernah (sumbernya podcast dengan Helmy Yahya). Indonesia kan ada sejak 1945. Sedangkan sebelumnya ada Jepang, Belanda, Inggris, Portugis, dll. Tapi, 350 tahun adalah fiksi yang sengaja dibuat oleh Soekarno untuk menggugah semangat, layaknya nasi campur dengan sambal.

Kenapa harus pakai fiksi? Kenapa bukan pakai rumus? Disinilah perlu penjelasan alasan kenapa 350 tahun dipakai. Saya cukup pakai argumen yang dijelaskan oleh Yuval Noah Harrari, tentang realitas objektif, realitas subjektif dan realitas intersubjektif. Dalam persoalan bernegara, yang jelas lebih memikat adalah realitas intersubjektif. Supaya lebih mudah, secara sederhana seperti ini.

ADVERTISEMENT

Relitas intersubjektif, artinya realitas subjektif yang dipercayai secara kolektif yakni misalnya korporasi. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar, nanti malah resensi buku. Tapi, yang jelas adalah bahwa Harari ingin menjelaskan kalau kita ini hidup lebih banyak dengan fiksi. Karena fiksi mengaktifkan imajinasi (baca dengan aksen Rocky Gerung), karena itu, perlawanan akan kolonialisme dan kelak akan menjadi sebutan nekolim (neo kolonialisme dan imperalisme) adalah bumbu yang sedap dan memang di tengah bangsa yang baru terbentuk menjadi satu entitas bernama Indonesia, ditambah juga bangsa yang baru lepas dalam tanda petik dari penjajahan bangsa lain, yakni Belanda, dkk.

ADVERTISEMENT

Apa mungkin seorang Menteri Kebudayaan yang tentu saja sudah pernah berfoto di makam Karl Marx (bukan ziarah), ditambah juga seorang doktor (sekali lagi, doktor) itu melakukan hal yang tidak bijaksana dan fakta unik bahwa Fadli Zon membangun patung Soekarno, Hatta, Syahrir dan Tan Malaka secara bersamaan dalam satu tempat. (Meski sejarahnya semua bersebrangan). Tapi, saya mau jelaskan bahwa hal itulah yang memungkinkan. Maaf saja, saya tidak yakin semua guru membaca Penyambung Lidah Rakyat tapi saya yakin juga ada yang membaca buku itu, bahkan Dibawah Bendera Revolusi yang dua jilid itu (maksudnya guru sejarah), lantas bagaimana guru itu nanti menjelaskan, yang resmi bilang ‘enggak’ yang Cindy Adams dan buku yang dicetak Yayasan Bung Karno ini malah bilang ‘iya’. Bagaimana?

ADVERTISEMENT

Pekai (PKI), Sudah Ditulis Sejarah , Resmi Lagi, Pelemnya Mau Dibuat Ulang? Hehehe, Canda!

Orang tua saya, satunya lahir tahun 1965 dan satunya 1967. Tepat, lahir di saat transisi menuju Orde Baru. Tentu, idiologi yang diajarkan adalah anti-komonis! Bahkan, masa kanak – kanak orang tua saya pasti di era ‘De-sukarnoisasi’. Bahkan, ketika dia beranjak masa remaja hingga mungkin Sarwo Edhie dan Roeslan Abdulgani ada di lembaga P-Empat (P4) itu, pasti mereka merasakan hal itu. Doktrinasi awal ketika saya menjelaskan Manifesto Komonis (Komunis, ah maksudnya! Karya Marx dan Engels) adalah ngeri. Dan ceritanya Idul (Ibu dulu, ibu dulu).

Ibu dan Ayah saya adalah produk resmi sejarah. Kalau kita telisik, kan karya Pengkhianatan G30S , yang menampilkan seorang Ibu dan Anak tidur di pinggir jalan sembari bertanya apakah Presiden/Paduka Yang Mulia/Pemimpin Besar Revolusi ditambah Mandataris MPRS (Isi S atau tidak, saya lupa), makan ayam atau tidak, itu Nugroho Notosusanto. Siapa Nugroho Notosusanto ini? Baca atau minimal guggling dulu, lah. Tapi, ada film yang lebih penting yakni Djakarta 1966. Karya siapa? Arifin C. Noer, arsitek film yang sama yakni Pengkhianatan G30S dan Djakarta 1966 itu.

ADVERTISEMENT

Saya ketika baca berita Fadli Zon ini, kebetulan atau tidak, yang melintas jelas PKI! Ya, mau itu Madiun atau Jakarta, itu sudah jelas. Tapi, yang mau saya bilang, tanpa dilakukan ini pun, sebenarnya sejarah PKI itu sudah tunggal dan resmi, kok! Gak percaya? Buku dari John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal dan Lekra Tak Membakar Buku pun disita. Yang nyeleneh lagi dan super kocak yakni Salim Said bukunya disita, padahal jelas buku Gestapu 65 itu jelas – jelas buku yang paling perspektif berangkat dari militer di hari pertama terjadinya Gestapu (atau Gestok, pilih salah satu, supaya Anda di cap pro Pekai atau enggak). Salim Said yang notabene adalah wartawan harian Angkatan Bersenjata saat peristiwa itu terjadi, bukunya saja disita. Aneh kan? Ya wajar, budaya yang kita maksud budaya itu masih berupa peninggalan (contohnya tari, musik, Museum Lubang Buaya, dll), bukan budaya membaca.

ADVERTISEMENT

Bahkan, usaha untuk melakukan semacam penyelesaian, sudah dilakukan oleh putra sang Pahlawan Revolusi yakni Letjend TNI (Purn.) Agus Widjojo. Namun, batal kan? Kenapa? Kita, masih hidup di dalam generasi yang merasakan P4, merasakan wajib nobar film Pengkhianatan itu. Sejarah yang resmi dan gak resmi itu disini cuma persoalan apakah diresmikan oleh negara atau tidak. Padahal, yang harus ditanya buku itu sumbernya apa? Sederhana saja, primer atau sekunder, atau misalnya dikutip darimana? Kan begitu saja sebenarnya, gampangnya gugat metodologi.

Tapi, saya ingin semacam memberikan titik poin. Bahwa, Fadli Zon, Bapak Menteri kita ini, generasi yang tadi saya bilang yakni besar dan hidup dalam nuansa Orde Baru. Kalau kita jelaskan sedikit saja, konteks, Orde Baru munculnya pertama kali itu dengan melarang buku, yakni buku Ben Anderson dan Ruth McVey yang dikenal sebagai ‘Cornell Paper’. Sehingga, sejarah resmi dan gak resminya ini, akhirnya meluap di era Reformasi.

ADVERTISEMENT

Yang satu, anti Orde Baru sangat pro yang mengaitkan peristiwa ‘Nam-Lima’ itu peristiwa yang didalangi CIA, konspirasi ini itu, dan kemudian emosinya meledak hingga adili Soeharto, dsb. Yang satunya bisa ditebak-lah. Harus bisa meraba, sumbernya apa. Ya gitulah. Poinnya merupakan bahwa kita kurang memiliki budaya baca. Tugas Fadli Zon, harusnya lebih dari sekedar proyek penelitian (ya bagus, kita mulai alokasi dana yang besar untuk penelitian) tetapi yang lebih kualitatif dan substantif melebihi mengurusi benda yang dikembalikan oleh Dirjen Kebudayaan sebelumnya yakni Hilmar Farid, yakni benda yang dikembalikan dari Belanda, tapi juga budaya membaca.

Budaya Baca, Pembangunannya Lewat Mendikdasmen, Mendiktisaintek atau Menbud?

Jawaban diatas harus ditelusuri dulu, gimana munculnya institusi ini. Di era Orde Baru, tidak dipecah tuh antara Pendidikan dan Kebudayaan. Karena keduanya terkait. Bahkan, di era Jokowi, dipersatukan semuanya. Mendikbudristek (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) yang dinahkodai oleh ahli teknologi. Di era Kabinet Merah Putih, Prabowo – Gibran, ini begitu dipecah. Pertanyaannya, kan ini semua diatasnya ada Menko, apakah Menko ini tidak pernah semacam memberikan sub nahkoda ya? Bayangan saya, kebudayaan itu memang tidak bisa dipisahkan oleh pendidikan (mau dasar, menengah dan tinggi) dan riset ini.

ADVERTISEMENT

Budaya itu kalau ditelisik secara definisi sebenarnya sekarang disempitkan hanya sekedar peninggalan, atau pementasan. Padahal, kebudayaan itu menyentuh semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bahkan kehidupan sehari – hari. Coba dibuka lagi perdebatan atau argumentasi yang dibuka oleh Sutan Takdir Alisjahbana atau dikenal dengan Pujangga Baru, dekade 30-an, jelas sekali dia bicara kebudayaan macam apa yang akan menjadi arah Indonesia ini? Mengarah pada barat atau timur? Jadi, kebudayaan itu malah ditentukan dulu arahnya, baru produknya, mau kemana?

Selama ini, kebudayaan maupun lainnya, hanya ada di RPJPN dan itu lagi dibakukan lewat RPJMN (tiap presiden baru), dan itu dokumen formal yang cara bacanya itu sama rumitnya dengan APBN Kita yang dirilis Kemenkeu. Padahal, akibat kita memilih sesuatu, baik barat maupun timur, implikasinya itu sangat mikro. Nah, karena kita dicangkok dengan visi 2045 kita akan maju, saya mau refleksi sejenak. Kalau kita baca buku yang cukup kontroversial yakni Fareed Zakaria dalam The Post American World, itu buku yang mencakup Ipoleksosbudhankam tiap negara. Tapi fokusnya disitu adalah China, India melawan AS (baca : sekutu barat).

ADVERTISEMENT

Tapi, yang menurut saya penting itu adalah beralihnya minat generasi muda di India dan China dengan Amerika Serikat. Dari India dan China yang menuju ilmu – ilmu terapan seperti sains, dll, dengan Amerika yang menurut Fareed beralih ke sastra, dll. Tapi, yang mau saya bilang adalah bukan sekedar beralih. Ini juga persoalan kemana arah kebudayaan. Baik ilmu apapun, entah sosial humaniora maupun sains teknologi, itu memiliki induk yang sama yakni budaya baca. Saya tekankan sekali lagi, budaya baca. Bukan budaya gebrak – gebrak dan latihan ini itu. Yang jelas, harusnya, entah bisa disusun di Bappenas atau nanti Menko PMK (yang notabene bekas rektor), coba rumuskan bagaimana cara meningkatkan budaya baca?

ADVERTISEMENT

Budaya ini akar dari semuanya. Presiden Prabowo Subianto saja gemar menulis buku, salah satunya Paradoks Indonesia. Nah, budaya ini, gak bisa dong hanya sekedar tulis lalu resmikan lewat Keppres atau apa. Harus ditumbuhkan. Jadi, menurut saya, resmi gak resmi ini terlalu formalistik dan sloganistik. Sekian, terima kasih.