Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.102.2

Konten dari Pengguna

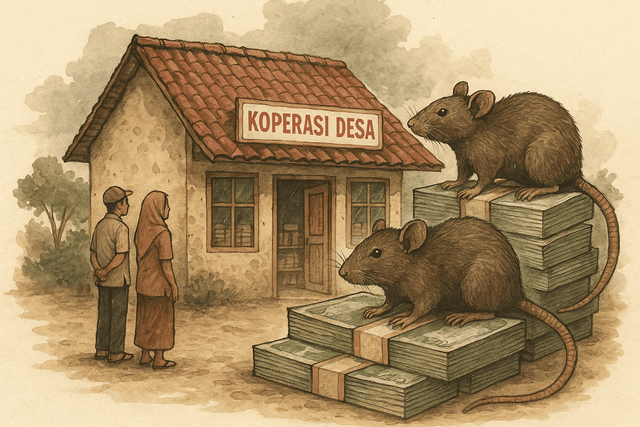

Membangun Koperasi di Tengah Budaya Patronase; Peluang Menyemai Sarang Tikus?

29 April 2025 13:16 WIB

·

waktu baca 3 menitTulisan dari Mahmudi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

Dalam setiap janji pembangunan, ada harapan yang tumbuh—tetapi juga ada kekhawatiran yang diam-diam mengakar.

ADVERTISEMENT

Program Koperasi Desa Merah Putih, yang diluncurkan pemerintah dengan ambisi besar membentuk 70.000 koperasi desa dan mengucurkan modal miliaran rupiah, seolah menjadi oase bagi upaya pemerataan ekonomi.

Namun, sejarah panjang pengelolaan koperasi di Indonesia justru mengajarkan satu pelajaran penting: sebaik apa pun programnya, pelaksanaannya selalu ditentukan oleh budaya sosial setempat.

Secara teori, koperasi adalah instrumen ekonomi berbasis kekeluargaan, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota lewat partisipasi aktif dan prinsip keadilan. Tetapi dalam praktik, terutama di banyak wilayah pedesaan seperti Madura, koperasi justru kerap menyimpang dari prinsip aslinya. Alih-alih menjadi wadah bersama, koperasi bisa berubah menjadi lahan eksploitasi segelintir orang yang memiliki akses kekuasaan lokal.

Di Madura, ikatan sosial berbasis keluarga dan patronase masih sangat kuat. Posisi "tokoh" dalam masyarakat sering kali lebih berpengaruh ketimbang norma hukum formal. Dalam kondisi ini, pengelolaan koperasi sangat berisiko tersandera oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu.

ADVERTISEMENT

Modal Rp5 miliar yang dijanjikan pemerintah untuk setiap koperasi sangat mungkin tidak lagi dilihat sebagai "modal kolektif", melainkan sebagai "harta yang bisa diatur oleh yang berkuasa".

Sebagaimana dicatat oleh banyak studi pembangunan pedesaan, transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa sering kali lemah. Catatan administrasi tidak rapi, mekanisme audit internal nyaris tidak berjalan, dan kebiasaan menyelesaikan masalah lewat jalur kekeluargaan memperparah situasi. Penyalahgunaan dana koperasi bisa terjadi secara sistematis, tanpa ada konsekuensi hukum yang nyata.

Indonesia bukan baru pertama kali mencanangkan koperasi sebagai instrumen pembangunan. Pada era Orde Baru, program sejenis seperti "koperasi unit desa" (KUD) juga pernah diluncurkan dengan semangat serupa.

Namun, banyak di antaranya gagal, karena tidak mampu menumbuhkan rasa memiliki dari anggota koperasi. Banyak KUD yang akhirnya hanya menjadi koperasi "atas kertas", hidup dari bantuan pemerintah tanpa aktivitas ekonomi riil yang sehat.

ADVERTISEMENT

Jika pola ini terulang, Koperasi Merah Putih akan bernasib serupa: besar di rencana, kecil dalam realisasi, dan menjadi sarang tikus bagi praktik korupsi baru di pedesaan.

Mimpi tentang koperasi sebagai jalan kemandirian ekonomi desa tentu tetap relevan. Namun, mimpi itu hanya mungkin terwujud jika disertai dengan strategi pelaksanaan yang jauh lebih cermat.

Beberapa prasyarat mendesak yang perlu diperhatikan adalah:

Tanpa mekanisme ini, koperasi bukanlah alat pemberdayaan, melainkan alat pelanggengan ketidakadilan baru. Modal yang seharusnya menggerakkan ekonomi rakyat justru akan memperkaya segelintir elite desa.

ADVERTISEMENT

Dalam konteks seperti Madura, tantangan membangun koperasi jauh lebih besar dibanding sekadar mendirikan badan hukum dan mengalirkan dana. Ini adalah soal membangun budaya baru—budaya keterbukaan, pertanggungjawaban, dan rasa memiliki yang sejati.

Kalau tidak, koperasi-koperasi itu akan menjadi kuburan harapan: proyek yang mati sebelum benar-benar hidup, meninggalkan bangkai program yang hanya mengundang tikus-tikus baru untuk berpesta.

Seperti pepatah Madura bilang, "Régghâ geddheng, asal pote mata" (lebih baik hitam kulit daripada hitam hati). Kita tidak kekurangan program. Yang kita butuhkan adalah hati yang bersih untuk menjalankannya.