Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Konten dari Pengguna

Agenda di Balik Pertemuan Jokowi-Surya Paloh

21 Februari 2024 17:38 WIB

·

waktu baca 5 menitTulisan dari Agus Sutisna tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

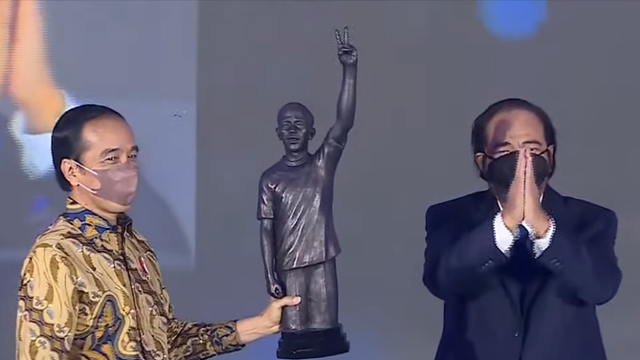

Di tengah situasi politik elektoral yang masih panas menyusul dugaan semakin masifnya berbagai kecurangan Pemilu, Jokowi mengundang Surya Paloh ke Istana. Saya termasuk yang percaya bahwa pertemuan ini diinisiasi pihak Istana, dan Surya Paloh adalah pihak yang diundang.

ADVERTISEMENT

Dalam pertemuan minggu malam lalu itu, saya membaca sekurang-kurangnya ada tiga agenda politik penting. Ketiga agenda ini terbangun, disadari atau tidak, di atas kecemasan Jokowi terhadap hasil Pemilu, arus desakan pemakzulan yang nampaknya akan terus menderas dan semangat perubahan yang sukar dihadang.

Lobi Hasil Pemilu

Sementara di sisi lain, pernyataannya merespons soal pertemuan dengan Surya Paloh, bahwa dirinya ingin menjadi jembatan semua pihak (yang berseberangan secara politik tentu maksudnya) memantik juga beberapa spekulasi.

Pertama pilihan frasa “menjadi jembatan” yang digunakan Jokowi seakan menyiratkan keyakinannya bahwa Pilpres sudah selesai, dan secara “bukan kebetulan” kemenangan suara mayoritas diperoleh kubu Prabowo-Gibran. Jika kesan implisit ini benar ada pada Jokowi, publik bisa semakin yakin bahwa Pilpres memang sudah dirancang Jokowi demikian rupa untuk dimenangkan oleh Prabowo dan anaknya sebagaimana dibeberkan dalam film dokumenter “Dirty Vote.”

ADVERTISEMENT

Kedua soal pilihan kosakata “menjadi jembatan” yang digunakan Jokowi. Istilah ini artinya sama dengan menjadi penengah sekaligus memediasi kelompok-kelompok yang bertikai untuk berunding, bermusyawarah lalu sampai pada kesepakatan bersama.

Pilihan frasa itu janggal, aneh, dan sama sekali tidak tepat. Menjadi penengah atau mediator dalam suatu konflik atau pertengkaran membutuhkan beberapa prasyarat wajib. Yakni si mediator harus dalam posisi netral, berjarak sama pada semua pihak yang berkonflik serta tidak memiliki kepentingan terhadap isu yang menjadi sumber konflik.

Lah, sejak awal kontestasi Jokowi sudah tidak netral. Berbagai pernyataan, gestur tubuh, simbol-simbol bahkan kebijakannya sebagai Presiden telah mengkonfirmasi secara terang benderang ketidaknetralannya. Tetiba saja mau jadi jembatan; jadi penengah, jadi mediator. Kalaupun akhirnya bisa jadi jembatan, saya kira Jokowi adalah jembatan rapuh untuk menengahi konflik yang dirinya sendiri terlibat di dalamnya dan berkepentingan atas sumber konflik.

ADVERTISEMENT

Contradictio in Terminis. Berkeinginan menyelesaikan suatu persoalan, sementara dirinya sendiri justru bagian dari persoalan itu. Serupa dengan Pak Harto di tahun 1998 silam. Ketika demonstrasi besar dan masif mahasiswa yang menuntut reformasi tak terbendung lagi, Pak Harto mengumumkan pembentukan Kabinet Reformasi. “Contradictio in Terminis, Pak Presiden! Anda justru bagian terpenting dari sasaran reformasi!” Demikian kira-kira teriak mahasiswa kala itu.

Soal menariknya adalah, Jokowi seperti tidak menyadari bahwa dirinya justru merupakan bagian dari konflik yang ingin dijembataninya, ingin dimediasinya. Benarkah Jokowi memang tidak menyadari situasi dan fakta ini? Wallahu’alam.

Ketiga, bahwa kubu Prabowo-Gibran, meski sudah menyampaikan “pidato kemenangan” nampaknya tidak cukup pede dengan hasil Pemilu. Karena itu mereka “menggunakan” tangan Jokowi untuk membuka pintu komunikasi dengan lawan kontestasinya agar bersedia menerima hasil Pemilu. Pintu komunikasi itu adalah Surya Paloh.

ADVERTISEMENT

Tetapi mungkinkah memang demikian? Dugaan saya begitu. Karena cara-cara ini pula yang selama perhelatan Pemilu berlangsung sering dilakukan Jokowi, bahkan sejak tahapan prakandidasi Pilpres. Jokowi sendiri yang menyematkan sebuah istilah yang kini jadi populer untuk manuver-manuver politik elektoralnya ini: “cawe-cawe.”

Rekonsolidasi Menghadang Pemakzulan

Selain manuver untuk mengupayakan agar hasil Pemilu diterima oleh dua kubu yang diyakini Jokowi sudah kalah, dan masyarakat luas tentu saja. Pertemuannya dengan Surya Paloh nampaknya juga dimaksudkan sebagai langkah antisipasi politik untuk mengadang arus desakan pemakzulan kelompok-kelompok civil society.

Melalui Surya Paloh sebagai langkah awal, Jokowi berusaha mengkonsolidasikan kembali kekuatan-kekuatan politik yang mendukungnya selama ini, terutama dari partai politik koalisi penyokong pemerintahannya. Kita tahu, oleh sebab pilihan sikap dan pandangan elektoral yang berbeda, koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf cerai-berai. Karena itu, dalam konteks ini dugaan saya Jokowi juga akan mengundang partai-partai lain di luar koalisi pendukung Prabowo-Gibran ke istana.

ADVERTISEMENT

Tetapi saya melihat Surya Paloh sebetulnya adalah second actor. Seperti kita tahu sebelum pemungutan suara 14 Februari lalu, Jokowi telah berusaha untuk menemui Megawati melalui mediasi Sultan Yogya. Jadi, tokoh prioritas yang menjadi target manuver Jokowi untuk menerima apa pun hasil Pemilu boleh jadi adalah Megawati. Tetapi keinginan Jokowi itu gagal, setidaknya sampai hari ini.

Sekjen PDIP, Hasto Kristyanto bahkan secara terbuka sudah menyatakan kesiapan partainya untuk menjadi oposisi jika akhirnya Pemilu dimenangkan Prabowo-Gibran. Saat yang sama, sikap Ganjar-Mahfud dan tim pemenangannya atas hasil sementara Pemilu juga tetap kritis. Kabar terakhir, mereka bahkan berencana akan membentuk tim hukum bersama, atau setidaknya kerja sama dengan kubu Anies-Muhaimin untuk membongkar berbagai kasus kecurangan Pemilu.

ADVERTISEMENT

Menggembosi Arus Perubahan

Agenda terakhir Jokowi dari pertemuannya dengan Surya Paloh nampaknya adalah untuk meredam semangat perubahan yang kadung sudah menggelora di tengah masyarakat, yang potensial dapat mengganggu jalannya pemerintahan baru nanti.

Strateginya simpel dan sangat biasa dalam praksis politik. Yakni mengajak bergabung dalam koalisi dengan kompensasi sejumlah jabatan, bisa di kabinet atau pos-pos setingkat kementerian, bisa juga di luar keduanya, misalnya di BUMN. Bukankah seperti didalilkan Harold Lasswell dalam buku klasiknya, “Politics: Who Gets What, When, How” (1936)? Bahwa politik adalah tentang siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana.

Langkah strategis itu penting bagi Jokowi terlebih jika dikaitkan dengan pernyataan Anies yang berjanji kepada pendukungnya akan istiqomah dalam gerakan perubahan. Tidak akan bergeser sedikitpun, ke kanan maupun ke kiri. Pun jika dikaitkan lagi dengan suara-suara publik non-partisan yang terus deras mengkritisi Jokowi belakangan ini.

ADVERTISEMENT

Pertanyaannya, apakah manuver-manuver itu bakal berhasil? Jika mencermati tekad dan semangat Perubahan Surya Paloh dan Nasdem yang digelorakan selama kampanye dugaan saya mestinya tidak akan mudah. Surya Paloh dan kubu Anies-Muhaimin tentu akan berpikir panjang ketika menerima tawaran gabung koalisi baru nanti. Karena dengan menerima ajakan itu, berarti mereka menghempaskan semangat perubahan yang dititipkan puluhan juta pemilihnya untuk diperjuangkan.

Tetapi kita paham belaka, bahwa integritas moral, konsistensi sikap dan kesetiaan pada nilai dan idealisme sudah lama absen dari watak perilaku politik para elite negeri ini. Berlindung di balik pseudo-narasi “demi persatuan”, “demi keutuhan”, “Indonesia terlalu besar untuk diurus satu dua golongan” dan yang senafas dengan ini, dengan mudah setiap tokoh bisa geser kanan geser kiri posisi politik. Kita tunggu perkembangannya.

ADVERTISEMENT