Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Konten dari Pengguna

Social Distancing Itu Tidak Manusiawi

11 Mei 2020 14:11 WIB

Diperbarui 6 Agustus 2020 13:17 WIB

Tulisan dari Yoga Pratama tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

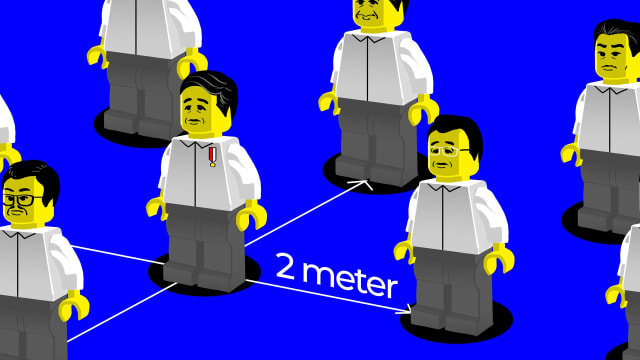

Saat pertama kali mendengar istilah social distancing, saya mengerutkan dahi. Istilah itu adalah cekikan terhadap tujuan esensial kemanusiaan: keterikatan sosial. Kita sering lupa bahwa kita adalah makhluk sosial. Oleh karenanya, pembatasan sosial dalam bentuk social distancing sebetulnya sama dengan pembatasan terhadap hasrat-hasrat dasar manusia, yakni interaksi sosial.

ADVERTISEMENT

Kita tentu familiar dengan stereotip perbedaan antara manusia dan hewan. Konon, titik perbedaannya terletak pada akal: manusia berakal, hewan tidak. Begitu katanya. Kita mendengar stereotip ini dari generasi terdahulu, terutama dari guru-guru dan para sesepuh saat kita masih belia.

Namun Aristoteles mengingatkan kita bahwa yang membedakan manusia dengan hewan adalah bahasa. Manusia berbahasa, hewan tidak. Hewan tak mampu memproduksi ungkapan-ungkapan verbal yang kompleks seperti manusia. Mereka tak punya bank kosakata. Mereka tak akan mampu menyusun kalimat, paragraf, apalagi esai atau berpidato. Mereka hanya mampu memproduksi suara yang bersifat non-linguistik, seperti suara “miaw” pada kucing atau bunyi-bunyi cericit di pagi hari yang dinyanyikan burung-burung gereja.

Fakta filosofis ini membawa kita ke pertanyaan berikut: “Kenapa kita berbahasa?” Pada dasarnya manusia memang didesain seperti demikian. Secara fisiologis, manusia dianugerahi organ tubuh untuk memproduksi suara, yaitu laring yang dilengkapi pita suara dan mulut sebagai alat artikulasi. Organ-organ penting ini tentu punya tujuan, yakni agar manusia berbahasa, mengutarakan isi kepala dan berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya.

ADVERTISEMENT

Tak bisa dielakkan bahwa selama pandemi Corona ini interaksi sosial menjadi tak seperti biasanya. Serangan dari penyakit ini tak hanya bersifat jasmaniah, tapi juga bersifat sosial. Ia memutus keterikatan sosial seseorang dengan orang terdekatnya, apalagi ketika orang tersebut meninggal dunia. Kematian memutus sebuah hubungan sosial. Bukan hanya tak mampu lagi berinteraksi, kita bahkan tak diperbolehkan melihat wajah korban dari dekat untuk terakhir kali saat proses pemulasaraan jenazah.

Kematian adalah satu hal. Corona mencari cara licik lain untuk mencederai kemanusiaan, yakni lewat kecurigaan. Saat berpapasan dengan orang yang tak di kenal di supermarket, kita selalu berusaha menjaga jarak dan berprasangka bahwa orang tersebut kemungkinan membawa virus. Kita tak pernah berpikir mungkin kitalah yang sudah terpapar tanpa disadari.

ADVERTISEMENT

Di satu sisi, paranoia merenggangkan jarak. Di sisi lain ia menjadi senjata kita melawan musuh yang tak kasat mata ini. Kita terpaksa membatasi diri untuk berkumpul. Tak ada lagi nongkrong di café saat petang yang gerimis. Tak ada lagi sembahyang di rumah ibadah. Selalu bebersih bahkan walau hanya keluar beberapa langkah dari rumah.

Guru tak bisa mengajar anak-anak secara tatap muka. Di Spanyol, seorang ibu yang terinfeksi corona tak bisa langsung menyentuh bayinya setelah melahirkan. Kita bahkan menjaga jarak saat berinteraksi dengan anggota keluarga yang terkena gejala. Interaksi sosial dengan teman hanya bergantung pada kelihaian jari-jemari di atas layar telepon pintar. Masker yang kita gunakan seolah-olah menjadi penghalang untuk berbicara, untuk berinteraksi sosial. Selama pandemi, untuk menjadi manusia saja susahnya minta ampun.

ADVERTISEMENT

Memang betul bahwa kita masih bisa saling sapa melalui media sosial, tapi tetap saja kita terus-menerus mendengar berbagai bentuk rengekan dari teman-teman kita yang ingin bertatap muka langsung dengan orang terdekatnya. Hanya bertumpu pada bunyi notifikasi, simbol ceklis, atau rangkaian huruf-huruf pada layar di perangkat elektronik selama berbulan-bulan tentu membosankan.

Hasrat bersosialisasi adalah sesuatu yang inheren, yang melekat pada manusia sejak lahir. Apabila manusia tak punya hasrat itu, lalu apa gunanya organ-organ laring dan mulut? Sesuatu ada tentu karena suatu alasan; begitu pula organ tubuh untuk memproduksi bahasa pada manusia.

Itulah mengapa kita tetap menggerutu walau masih bisa bersosialisasi lewat media sosial. Melalui perangkat elektronik, kita hanya menggunakan jari-jari―yang tercipta tanpa dilengkapi fungsi bahasa―untuk berinteraksi dengan orang lain. Mulut dan laring menjadi tak ada gunanya.

ADVERTISEMENT

Walau demikian, rengekan kita terhadap wabah ini justru adalah sinyal yang baik bagi keberlangsungan peradaban manusia. Tentu kita tidak diam saja ketika ada musuh yang hendak merusak keterikatan sosial kita. Walau saling terisolasi di dalam karantina, umat manusia di seluruh dunia tetap mencari celah agar tetap bisa merawat koneksi humanis di antara sesamanya.

Dua remaja di Italia bermain tenis dengan atap rumah masing-masing sebagai medan pertandingannya. Di Spanyol, seorang pianis mengiringi tetangganya yang memainkan melodi My Heart Will Go On lewat instrumen saksofon. Atlet sepak bola saling menantang atlet lainnya untuk adu juggling dalam ajang toilet roll challenge. Para musisi tetap menghibur pendengarnya dari rumah. Dan kita rakyat biasa mengisi bingo, membagikannya di Instagram Stories, dan meminta sapien lainnya untuk melakukan hal yang sama.

ADVERTISEMENT

Sekilas aksi-aksi di atas bisa tampak remeh-temeh, tak berguna, bahkan bodoh. Akan tetapi, hal-hal kecil itu penuh sukacita. Tak hanya itu, gairah-gairah tersebut memiliki sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar aktivitas penumpas bosan dan pemberi kesenangan semata. Itu adalah cara kita survive di tengah isolasi: sebuah seni bertahan hidup agar kemanusiaan tidak terhenti, yakni dengan tetap memelihara hubungan sosial.

Untungnya, pada pertengahan Maret lalu WHO mengganti istilah social distancing dengan physical distancing dalam sebuah konferensi pers. “Kami menggantinya dengan istilah physical distancing dan hal itu tentu beralasan karena kita ingin orang-orang tetap terkoneksi satu sama lain,” kata Dr. Maria Van Kerkhove, salah satu pembicara WHO. Istilah ini kemudian diikuti oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Terdengar lebih melegakan, bukan?

ADVERTISEMENT

Sekarang, masyarakat di Wuhan hingga Bergamo hingga Madrid hingga desa kecil bernama Pandaisari di dekat tempat saya tinggal masih terikat oleh satu persamaan, yakni sama-sama diterpa penderitaan yang serupa. Fakta ini harusnya menjadi pengingat bahwa seluruh penduduk bumi sebetulnya adalah suatu kesatuan yang utuh tanpa memandang ras, letak geografis, dan perbedaan bahasa dan budaya. Batasan-batasan ini menjadi lebur di tengah pandemi.

“Kemanusiaan tak akan pernah mati,” mungkin begitu bunyi lirik lagu untuk band indie saya suatu hari nanti. Hasrat sosial dalam setiap diri kita berontak saat pandemi mencoba menekannya. Satu hal yang harus diingat: corona baru muncul beberapa bulan belakangan; usia kemanusiaan sudah berabad-abad. Rawatlah kelanggengan itu. Malaikat juga tahu, pada akhirnya, dalam perang melawan pandemi ini, kita manusialah pemenangnya.

ADVERTISEMENT