Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Konten dari Pengguna

Demokrasi Metamorfosis dalam Tubuh Timokrasi

7 Mei 2025 15:02 WIB

·

waktu baca 6 menitTulisan dari Abdan Sakura tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

Dulu, rakyat tak punya suara. Tak ada pilihan, tak ada hak untuk menentukan arah negara. Kekuasaan hanya milik segelintir orang, raja, bangsawan, atau siapa pun yang lahir dari garis keturunan istimewa. Dua abad lalu, itu hal biasa. Demokrasi belum dikenal, belum jadi cita-cita. Rakyat hanya penonton di panggung kekuasaan. Mereka disuruh tunduk, bukan diajak bicara.

ADVERTISEMENT

Akan tetapi, sejarah selalu punya caranya sendiri untuk bergerak. Dari ketidakadilan yang dipelihara terlalu lama, dari suara-suara kecil yang awalnya diabaikan, lahirlah tuntutan akan hak, akan partisipasi, akan kebebasan memilih. Demokrasi lahir bukan dari meja perundingan, melainkan dari rasa jengah dan perlawanan yang terus menyala.

Perubahan besar itu baru datang di akhir abad ke-18. Dunia mulai goyah ketika Revolusi Prancis meledak tahun 1789. Tiga kata yang menjadi semboyannya, “liberté, égalité, fraternité”, mengubah cara orang melihat kekuasaan. Bebas. Setara. Bersaudara. Itu mimpi baru yang tak bisa lagi dibendung. Dari sana lahir ide besar bahwa rakyat harus ikut menentukan arah negara, bukan hanya menjadi penonton. Sejak saat itu, demokrasi mulai dikenal. Dua abad kemudian, hampir semua negara mengaku menganutnya.

ADVERTISEMENT

Namun, seperti sejarah yang sering berulang dalam waktu yang berbeda, kini di tengah demokrasi yang menjamur di berbagai belahan dunia, muncul kembali pertanyaan lama, benarkah suara rakyat itu sungguh didengar? Ataukah hanya dipinjamkan momen sesaat, sekadar untuk berkuasa?

Laporan Freedom in the World 2023 memperlihatkan penurunan kebebasan global selama 13 tahun berturut-turut. Anehnya, bukan di negara-negara yang sejak awal ragu pada demokrasi seperti Rusia atau Tiongkok, melainkan justru di Amerika Serikat, yang dulu lantang menyuarakan impian demokrasi ke seluruh dunia. Kini, dasar-dasar demokrasi itu pun mulai retak. Bukan karena invasi militer atau kudeta, tapi akibat polarisasi politik yang meruncing, kebijakan proteksionis seperti tarif impor, dan erosi kepercayaan publik terhadap institusi dan lembaga keuangan.

ADVERTISEMENT

Kejadian serupa terlihat di Hongaria, India, dan Brasil. Kekuasaan diraih melalui pemilu demokratis, namun kemudian dimanfaatkan untuk menggeser oposisi, menyebarkan propaganda, dan membungkam kebebasan pers. Meskipun kemunduran ini belum mencapai titik nadir selama 13 tahun terakhir, arahnya jelas, menurun. Demokrasi sedang surut, perlahan namun pasti.

Inilah sebabnya, banyak negara yang lahir dari euforia pasca-Perang Dingin kini berbalik arah, meninggalkan nilai-nilai demokrasi. Bukan karena cacat inheren dalam gagasan demokrasi itu sendiri, melainkan karena merajalelanya korupsi, populisme dan rapuhnya fondasi penegakan hukum. Fenomena ini sejalan dengan menguatnya arus otoritarianisme modern.

Dalam The End of Power, Moisés Naím mengurai bahwa bangkitnya otoritarianisme modern bukan sekadar respons terhadap gejolak sosial, tapi juga merupakan konsekuensi dari kegagalan sistem demokrasi dalam menjawab kompleksitas tantangan global.

ADVERTISEMENT

Negara-negara yang sempat diliputi harapan pasca-Perang Dingin itu, kini dihadapkan pada dilema, mempertahankan prinsip demokrasi yang ideal atau menempuh jalan pintas penguatan kontrol dan sentralisasi kekuasaan demi stabilitas semu jangka pendek.

Ironisnya, klaim sebagai negara demokratis sering kali justru bertolak belakang dengan fakta yang mencuat, yaitu kecenderungan mempersempit kebebasan berpendapat dan memanipulasi hukum. Tren-tren yang bergerak bertahap dan sering kali tanpa disadari ini secara perlahan menggiring negara-negara tersebut menuju jurang otoritarianisme baru.

Kini, denyut tren serupa terasa kian kuat di jantung Indonesia, negara yang mendeklarasikan diri sebagai kiblat demokrasi terbesar ketiga di dunia. Sebuah bangsa yang membanggakan ritual pemilu lima tahunan dan retorika partisipasi rakyat, namun acapkali mengabaikan bagaimana cara partisipasi itu bekerja.

ADVERTISEMENT

Pemilu dan pilkada 2024 telah terlaksana sesuai prosedur formal, menandakan bahwa mekanisme demokrasi masih berjalan. Namun, di balik pesta demokrasi elektoral, tersembunyi kenyataan pahit, demokrasi kita kian tereduksi menjadi sekadar formalitas.

Apa yang tampak sebagai pesta rakyat, dalam banyak hal, telah dirancang di balik layar. Bahkan, tendensi menuju praktik otoritarianisme modern bukan lagi sekadar ancaman laten, melainkan telah menjelma dalam realitas Indonesia.

Manifestasinya begitu kentara, semakin banyak warga sipil, termasuk pejabat negara, yang memamerkan atribut militer. Seolah militerisme bukan lagi warisan kelam yang patut diwaspadai, tapi identitas baru kekuasaan yang harus dirayakan. Ketika para menteri dan kepala daerah berlomba-lomba mengenakan seragam loreng, kita semacam dipaksa bertanya, kekuasaan seperti apa yang sedang dibentuk?

ADVERTISEMENT

Percepatan pengesahan Undang-Undang TNI beberapa waktu lalu, yang didorong oleh kekuatan dominan di parlemen dan tak terlepas dari latar belakang militer Presiden Prabowo, semakin menguatkan keraguan ini. Demokrasi yang sehat seharusnya bertumpu pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi substantif. Namun, elemen-elemen krusial ini justru tergerogoti dari dalam oleh pembungkaman suara kritis, manipulasi prosedur elektoral, serta glorifikasi kekuasaan koersif.

Pertanyaannya bukan lagi sekadar “apakah demokrasi berjalan?”, melainkan “demokrasi macam apa yang kini sedang kita hidupi?”.

Saat melakukan refleksi, saya teringat pada apa yang Platon sebutkan dalam Politeia (549a-b), yaitu timokrasi. Ia mendefinisikan bentuk kekuasaan ini sebagai rezim yang dijalankan oleh semangat kehormatan dan kebanggaan. Dalam analisis psiko-politik, timokrasi muncul ketika thumos, bagian jiwa yang bernafsu akan gengsi, mendominasi kehidupan politik.

ADVERTISEMENT

Penguasa dalam timokrasi bukan hanya ingin dihormati (philotimos), tetapi juga ingin selalu menang (philonikos) dan berkuasa tanpa batas (philarkhos). Dalam arsitektur jiwa Platonis, thumos bersifat ambivalen. Ia bisa menjadi sumber keberanian, tetapi juga menjadi bahan bakar nafsu akan suprem, jika tidak ditundukkan oleh logos dan nalar yang memimpin.

Maka, timokrasi adalah kondisi ketika politik kehilangan kompas, ketika nilai-nilai kolektif terdegradasi, dan thumos naik takhta. Legitimasi dalam timokrasi tidak diukur dari kebijakan yang adil atau argumentasi rasional, tapi dari gelar, pangkat, dan simbol kehormatan yang menjadi komoditas dalam bursa kekuasaan.

Dalam lanskap politik kontemporer Indonesia, timokrasi menjelma dalam sosok-sosok yang awalnya merupakan produk demokrasi, namun perlahan membangun dinasti kekuasaan berdasarkan loyalitas buta.

ADVERTISEMENT

Presiden Jokowi, yang dahulu tampil sebagai representasi rakyat jelata yang merangkak naik ke puncak kekuasaan, justru memperluas pengaruhnya melalui garis keturunan di akhir masa jabatannya. Ini bukan sekadar fenomena dinasti, melainkan artikulasi thumos dalam wujud paling vulgar, kehormatan sebagai warisan turun-temurun.

Prabowo, yang semula adalah rival politik, kini menjadi sekutu dan melanggengkan logika yang sama, kekuasaan yang ditopang bukan oleh gagasan, melainkan oleh personifikasi simbolik yang menuntut kepatuhan mutlak.

Timokrasi, dengan demikian, adalah tangga menuju kekuasaan yang alergi terhadap kritik, seperti tercermin dalam retorika "Ndasmu" dan "Kau Yang Gelap". Ia membangun legitimasi kekuasaan bukan dari argumentasi substansial, melainkan dari impresi kehormatan semata. Lantas, adakah antitesis bagi patologi kekuasaan semacam ini?

ADVERTISEMENT

Sayangnya, kita terlampau lama membiarkan demokrasi tereduksi menjadi sekadar seremoni pemilu. Pun demikian, data dan tren global saja tak cukup untuk menggerakkan. Kita seolah-olah masih percaya bahwa suara rakyat adalah penentu, padahal kotak suara telah menjelma menjadi cermin bagi keputusan yang telah dirancang sebelumnya.

Segala tampak legal, normatif, bahkan tertib. Namun, realitas yang kita saksikan adalah distopia demokrasi, permukaan yang mengkilap menyembunyikan pembusukan dari dalam.

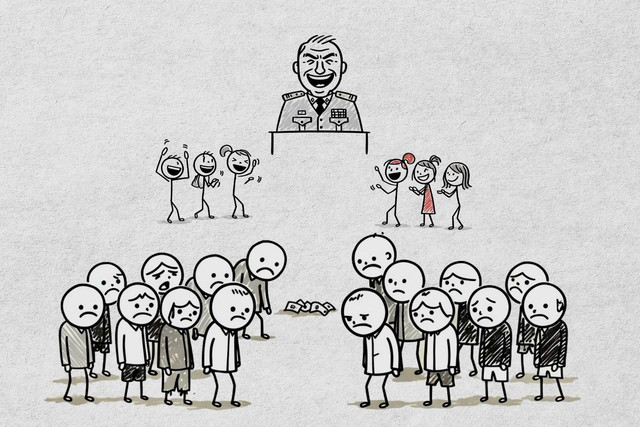

Di tengah keteraturan yang dipaksakan ini, kita menyaksikan ironi terbesar demokrasi modern, kekuasaan dapat berjalan tanpa oposisi, hukum dipermainkan tanpa kepastian dan keadilan, dan rakyat dihitung tanpa pernah benar-benar didengarkan aspirasinya.

Maka, pertanyaan mendasar saat ini bukan lagi berkutat pada "bagaimana cara menyelamatkan demokrasi?". Lebih krusial adalah keberanian jujur untuk mengakui bahwa realitas yang sedang kita saksikan ini bukanlah lagi demokrasi.

ADVERTISEMENT

Sebab, jika kita terus-menerus menyetarakan keteraturan semu dengan keadilan, dan menukar stabilitas politik dengan kebenaran, maka kita akan tiba pada paradoks demokrasi dalam proses metamorfosisnya menuju timokrasi, yaitu saat tirani diktator tidak lagi hadir dengan derap sepatu bot dan dentuman senjata, melainkan disambut dengan riuh tepuk tangan.