Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.101.0

ADVERTISEMENT

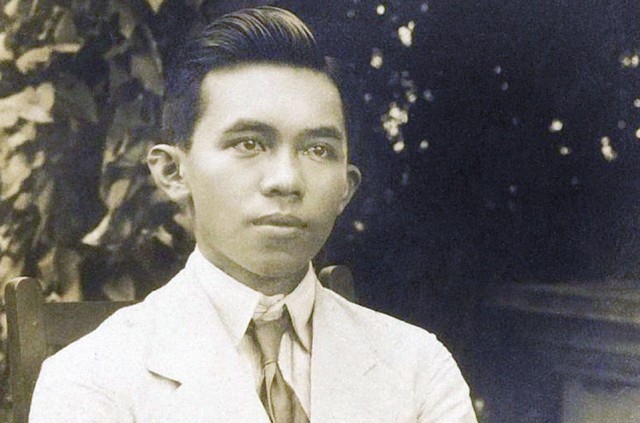

Hari ini, 68 tahun lalu, Tan Malaka dijemput sepi abadi.

ADVERTISEMENT

Sunyi seakan menjadi garis hidup –dan mati– Tan Malaka. Ia hidup dalam sunyi. Mati pun dalam sunyi.

Tanah tempat Tan berbaring diselimuti keheningan, dengan hawa sejuk pegunungan. Tak banyak rumah penduduk di sekitar situ. Begitu damai bagi raga yang ingin beristirahat dengan tenang.

Sunyi sahabat Tan semasa hidupnya. Hal itu jelas terlihat pada goresan pena di buku karyanya, Madilog. Madilog akronim dari Materialisme, Dialektika, Logika. Di situ, Tan menuangkan pikirannya yang menurut dia merupakan “Pusaka dari Barat.”

Melalui Madilog, Tan mendorong para pemuda Indonesia untuk mempelajari cara berpikir dunia Barat. Namun, ia menegaskan, Madilog bukan dibuat untuk melawan adat ketimuran. Semua demi pengetahuan yang “Tidak akan bisa habis dan tidak boleh habis,” agar masyarakat Indonesia terbiasa berpikir kritis.

ADVERTISEMENT

Madilog dibuka dengan kisah Tan saat menuliskannya menjadi sebuah buku. Saat itu, 15 Juli 1942 sampai 30 Maret 1943, Tan hidup “bergerilya”, berpindah-pindah menghindari buruan aparat kolonial.

Tan, pada lembar pertama Madilog, menuliskan, “Saya berada di tengah-tengah rakyat jelata Indonesia, dekat keluarga dan para sahabat. Tetapi keadaan dan paham saya memaksa saya tinggal sendiri di tengah-tengah masyarakat yang sering menyebut-nyebut nama, tetapi tak mengenal rupa saya.”

Ironisnya, jika wajahnya sampai dikenali aparat, maka habislah Tan. Pria asal Sumatera Barat itu bercerita, suatu ketika mesti menyembunyikan baik-baik buku Sejarah Indonesia yang ia beli dalam perjalanan antara Singapura dan Jakarta, “Sebab di dalamnya ada potret saya sendiri.”

Tan Malaka, menurut sejarawan Belanda Harry A. Poeze yang meneliti sosoknya selama 40 tahun, ditembak mati aparat Republik Indonesia.

ADVERTISEMENT

Maka lengkap sudah tragedi hidup --dan mati-- Tan. Semasa hidup diburu aparat kolonial karena mendukung kemerdekaan Indonesia, dan menyongsong ajal dengan jadi buronan pemerintah Republik Indonesia.

Tan mati bukan sebagai pahlawan --meski di kemudian hari, 14 tahun setelah kematiannya, ia ditetapkan Presiden Sukarno sebagai pahlawan nasional.

Tan mati ditembak pasukan Batalyon Sikatan Divisi Brawijaya pada 21 Februari 1949 dalam pelariannya di Desa Selopanggung, Gunung Wilis, dekat Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

“Ia ditembak mati begitu saja, atau ditembak setelah divonis oleh pengadilan semu,” tulis Poeze dalam karyanya, Memuliakan, Mengutuk dan Mengangkat Kembali Pahlawan Nasional: Kasus Tan Malaka.

Menurut Poeze, perintah eksekusi mati atas Tan datang dari Letnan Dua Soekotjo, yang ia sebut sebagai “Orang sangat kanan yang menganggap Tan Malaka harus dihabisi.”

ADVERTISEMENT

Tan, salah satu pejuang pelopor sayap kiri Indonesia, mulai menapak hari-hari terakhirnya sejak dibebaskan dari penjara di Magelang, 16 September 1948.

Ia ketika itu dipenjara karena dianggap pemerintah sebagai oposisi berbahaya --dituding terlibat percobaan kudeta 3 Juli 1946 dengan membentuk organisasi Persatuan Perjuangan yang dituduh menjadi otak penculikan terhadap Perdana Menteri Sutan Syahrir.

Waktu itu, oposisi jengkel dengan politik diplomasi Kabinet Syahrir terhadap Belanda yang hanya meminta kedaulatan atas Jawa dan Madura. Di mata oposisi, mestinya pemerintah Indonesia menuntut kedaulatan penuh atas nusantara, bukan parsial.

Tan bergerak melalui Persatuan Perjuangan dari Maret 1946 sampai September 1948. Oleh sebab itu ia dijebloskan ke penjara selama 2,5 tahun tanpa pernah diadili.

Sekeluar dari penjara September 1948, Tan mencoba mengumpulkan kembali pendukungnya, hingga pada awal Oktober 1948 menggagas pembentukan Partai Murba yang berasaskan nilai-nilai “antifasisme, antiimperialisme dan antikapitalisme”.

ADVERTISEMENT

Partai Murba akhirnya resmi berdiri sebulan kemudian, 7 November 1948, di Yogyakarta.

“Namun dia (Tan) tak mau jadi ketua. Mungkin dia berharap jadi Presiden RI. Dia selalu tidak senang dengan politik diplomasi,” kata Poeze dalam tulisan lain berjudul Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 4.

November 1948 itu, peristiwa besar meletus, berpusat di Madiun, Jawa Timur. Percobaan kudeta terjadi lagi, berawal dari seruan tokoh komunis Indonesia, Musso, untuk membentuk kerja sama internasional dengan Uni Soviet guna mematahkan blokade Belanda.

Untuk memuluskan rencana tersebut, Musso dan sejumlah kelompok kiri berencana menguasai wilayah-wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka menguasai kota Madiun di Jawa Timur, memproklamasikan Republik Soviet Indonesia, dan mengumumkan pembentukan pemerintah baru.

ADVERTISEMENT

Pemberontakan itu dengan cepat ditumpas TNI pada akhir November 1948.

Sisa-sisa pemberontak yang ada di Kediri kemudian dikumpulkan Tan Malaka. Ia membentuk pasukan Gerilya Pembela Proklamasi, yang berujung pada ditembak matinya dia di Kediri pada 21 Februari 1949 --tanpa banyak orang tahu.

Kuburan Tan bahkan ditemukan dan diketahui publik jauh setelah ia mati, ketika Poeze pada 2014 --setelah melalui rangkaian penyelidikan panjang-- memastikan bahwa makam Tan berada di sebuah desa kecil di kaki gunung yang masuk wilayah Kediri.

Tan, dalam bukunya, Madilog, mengemukakan keyakinannya bahwa jiwa adalah “barang terpisah dari jasmani.”

Menurut Tan, jiwa lantas tak lenyap “dengan berhentinya jasmani.”

“Dia (jiwa) bertukar menjadi kodrat kimia sesudah jasmani kembali ke tanah, air, dan udara. Bertukar menjadi kodrat hidup tumbuhan, kalau jasmani tadi dimakan tumbuhan. Bertukar menjadi hidup (baca: memberikan kehidupan pada) hewan kalau jasmani tadi, baik dengan langsung sebagai air atau garam atau memutar sebagai tumbuhan, kembali kepada hewan.”

ADVERTISEMENT

“Akhirnya bertukar pula jiwa manusia, kalau langsung sebagai air, garam, atau oksigen, atau tak langsung sebagai makanan, sayur, dan daging, masuk ke mulutnya tani atau profesor atau buruh atau kapitalis atau bangsat atau pendeta atau maling atau mualim.”

Jika berpegang pada keyakinan itu, Tan tak binasa. Raganya mati, tapi jiwanya hidup --dan bisa menjelma apapun dan terhirup siapapun.

Dari lereng Gunung Wilis, Desa Selopanggung, Kediri, yang berselimut hening, jiwa Tan terbang meninggalkan raganya dalam sunyi.

Lihat jejak Tan Malaka di sini