Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.99.1

4 Ramadhan 1446 HSelasa, 04 Maret 2025

Jakarta

imsak04:10

subuh04:25

terbit05:30

dzuhur11:30

ashar14:45

maghrib17:30

isya18:45

ADVERTISEMENT

Topalu'e. Tanah yang terangkat. Diyakini, kata tersebutlah yang menjadi muasal dari nama Kota Palu .

ADVERTISEMENT

Dikisahkan, daratan yang kini menjadi Kota Palu adalah lempeng yang terendam di lautan. Namun, akibat ribuan gempa dan aktivitas bumi yang luar biasa, Kota Palu ‘terangkat’ ke permukaan.

Bukannya tak mungkin. Sebab di bawah Palu adalah sesar paling aktif nomor dua di Indonesia: Sesar Palu-Koro.

Sesar sepanjang 500 kilometer ini membentang dari Laut Sulawesi, membelah Teluk Palu ke Lembah Koro, dan menjulur hingga Teluk Bone di Sulawesi Selatan.

Sesar tersebut aktif hingga saat ini. Jumat (28/9), ia bahkan menggeliat dan meluluhlantakkan Kota Palu. Hingga Minggu (7/10), tak kurang dari 1.763 orang meninggal akibatnya.

Cerita Topalu’e bagi orang modern yang berhitung mesin-angka tentu berlebihan. Namun, bagi beberapa suku asli di sekitar Palu dan Donggala, sematan predikat peringatan bagi gempa besar benar adanya.

Neneng Susilawati adalah salah satu anggota tim Ekspedisi Sesar Palu-Koro. Ia, bersama beberapa peneliti lintas disiplin macam geolog Danny Hilman dan Mudrik Daryono dari LIPI, melakukan penelitian soal Sesar Palu-Koro pada Juli 2018.

ADVERTISEMENT

Berbeda dengan para kompatriotnya, Neneng fokus ke soal sosial-budaya di daerah-daerah yang dilewati Sesar Palu-Koro. Di sini Neneng menemukan bahwa suku-suku asli di Sulawesi Tengah sebetulnya akrab dengan gempa bumi dan tsunami.

Bagi Suku Kulawi–yang tinggal menyebar di sekitar Danau Lindu, Dataran Kulawi, Dataran Gimpu, dan sekitar Sungai Koro–menganggap gempa-gempa besar dan tsunami tersebut sebagai bentuk cobaan dan ujian. Bumi menuntut introspeksi dari para pemukimnya. Ini berbeda dengan gempa kecil, yang mereka pandang sebagai pertanda leluhur akan datang untuk memperkuat tulang bumi.

ADVERTISEMENT

Untuk gempa besar ini, upacara Adat Linu (gempa bumi) dilakukan. Anggota Suku Kulawi menyelenggarakan pemujaan terhadap Karampua Ntana (Penguasa Tanah) dan Karampua Langi (Penguasa Langit).

Tujuannya jelas, sebagai ucapan syukur bagi mereka yang selamat dan memohon perlindungan dari malapetaka kepada kedua penguasa langit-bumi tersebut. Upacara yang sama juga dilakukan saat Desa Bora diguncang gempa 6,2 magnitudo sebulan setelah tsunami Aceh di 2004.

Selain soal cerita dan kepercayaan yang ditemurunkan, mawas diri masyarakat Kulawi terhadap kehadiran gempa bumi dan tsunami yang secara konstan hadir di kehidupan mereka juga diterjemahkan ke dalam arsitektur bangunan.

Rumah adat masyarakat Kulawi yang bernama Rumah Lobo tersusun dari kayu, rotan, dan punya kaki yang mengangkat tubuh bangunan beberapa meter dari tanah.

ADVERTISEMENT

Tak hanya Kulawi, beberapa adat lain pun memiliki ciri arsitektur serupa. Di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, arsitektur rumah warga menyerupai rumah panggung yang sama-sama terbuat dari kayu. Begitu pula rumah Katabak yang berada di pinggir pantai.

Satu elemen penting pada Rumah Lobo juga terdapat di rumah Desa Labean dan Rumah Katabak ini, yaitu badan bangunannya yang terangkat oleh tiang-tiang kayu beberapa meter dari tanah.

Berdasar cerita yang didapat Neneng dari penyintas tsunami tahun 1968, struktur rumah semacam itu berhasil menyelamatkan mereka.

“Saat tsunami, fondasi kayu di bawah dan tiang-tiangnya hancur, tapi bagian rumahnya tidak. Kemudian rumah itu kayak perahu di atas air. Ia terseret sampai sawah dan penghuninya selamat,” ujar Neneng kepada kumparan, Minggu (7/10).

Seiring zaman, jumlah rumah macam Lobo dan Katabak, serta yang ada di Desa Labean, terus berkurang. Begitu pula dengan upacara-upacara dan giat adat yang kini tak semeriah dulu, bahkan tak jarang dianggap bertentangan dengan agama.

ADVERTISEMENT

“Tradisi makin lama makin hilang atau menjadi bercampur dengan tradisi para pendatang,” kata Neneng.

Ekspedisi Sesar Palu-Koro ia dan timnya sempat terhenti karena kekurangan sponsor. Meski begitu, mereka akan kembali ke Palu untuk melanjutkan penelitian dalam waktu dekat.

Cerita rakyat dan pemilihan arsitektur yang turun-temurun, tak tercipta di ruang hampa. Ia berpatokan pada suatu kejadian atau pengalaman di masa lampau yang mendorong masyarakat untuk meneruskan pembelajaran akibat kejadian tersebut kepada generasi setelahnya.

Menurut antropolog Universitas Indonesia, Sri Murni, ada beberapa kriteria bagi suatu bentuk budaya bisa disebut folklor. Selain diturunkan minimal ke dua generasi lewat tutur lisan maupun warisan, ia mustilah anonim alias milik kolektif. Ia juga berumus berpola macam cerita rakyat yang biasanya diawali klise, ‘Pada zaman dahulu’.

ADVERTISEMENT

Walau begitu, menurut Sri Murni, ada satu karakteristik lain yang tak kalah penting dari folklor, yaitu, “Punya fungsi buat masyarakat.”

Menurut Sri Murni, ada tiga macam bentuk folklor, yaitu lisan, sebagian lisan, dan bukan lisan. Folklore lisan bermacam dari nyanyian rakyat, cerita rakyat, hingga pertanyaan dan ungkapan tradisional. Sementara, sebagian lisan bisa berupa kepercayaan rakyat dan permainan rakyat.

“Yang bukan lisan apa? Makanan rakyat, obat-obatan rakyat, sampai arsitektur rakyat. Folklor bukan sebatas nyanyian, bukan sebatas mitos, takhayul. Lebih luas. Ia harus punya fungsi kolektif,” kata Sri Murni saat ditemui kumparan di Kampus UI, Depok, Jumat (5/10).

Fungsi kolektif folklor dalam hal kebencanaan tak hanya ditemukan di Palu dan daerah-daerah Sulawesi Tengah.

ADVERTISEMENT

Di ujung barat Indonesia, masyarakat Pulau Simeulue mewariskan folklor lisan yang dikenal dengan sebutan Smong. Artinya: tsunami. Meski apabila dirunut lebih jauh ke bahasa akarnya, Davayan, smong juga bisa diartikan sebagai ‘bencana’.

Pada saat gempa bermagnitudo 9,2 terjadi di penghujung tahun 2004 di Aceh, smong yang dinyanyikan dari generasi ke generasi punya andil besar dalam menyelamatkan ribuan warga Pulau Simeulue dari maut. Hafal luar kepala cerita di dalam smong, penduduk lari ke dataran tinggi yang lebih aman.

Dari sebuah bencana yang merenggut total 250 ribu jiwa, angka tujuh korban tewas di Simeulue merupakan catatan yang patut disyukuri.

Engel mon sao surito, inang maso semona (Dengarkan kisah ini, pada suatu hari)

Manoknop sao fano, uwilah da sesewan (Tenggelamlah suatu desa, begitu yang diceritakan)

Unen ne alek linon, fesang bakat ne mali (Diawali dengan gempa bumi, diikuti surutnya air laut)

Manoknop sao hampung, tibo-tibo maawi (Lalu seluruh negeri tiba-tiba tenggelam)

Ango linon nek malo oek suruk sauli (Ketika terjadi gempa dahsyat, diikuti surutnya air laut)

Maheya mihawali fano me senga tenggi (Segera cari tempat yang lebih tinggi)

Ede smong kahane, turiang da nenekta (Tsunami, itulah namanya, yang dikatakan nenek moyang kita)

Miredem teher ere (Ingatlah semua ini)

Fesan navi-navi da (Pesan dan petuah)

Smong rumek-rumek mo (Smong adalah air mandimu)

Linon uwak-uwak mo (Gempa adalah buaianmu)

Elaik kedang-kedang mo (Guntur adalah detakmu)

Kilek suluh-suluh mo (Kilat adalah lampumu)

Alahae Simeulue (Oh Simeulue)

ADVERTISEMENT

Menurut naskah akademis berjudul “Smong” as local wisdom for disaster risk reduction yang ditulis oleh Ayu Suciani dan rekan-rekannya dari Universitas Samudra dan Univesitas Syah Kuala pada 2005, akar kemunculan smong bisa ditarik dari peristiwa tsunami di Simeulue yang terjadi pada 1907.

Saat itu, gempa bermagnitudo 7,6 melanda Aceh pada 4 Januari 1907. Gempa menyebabkan ombak besar menyapu daratan dan membunuh lebih dari 50 persen penduduk Pulau Simeulue. Peristiwa terjadi pada hari Jumat ketika kebanyakan masyarakat tengah menjalankan ibadah salat Jumat.

Peristiwa tersebut begitu membekas dalam benak masyarakat Simeulue. Ia abadi dalam nyanyian pengingat yang menegarkan para korban tsunami, kemudian turun-temurun disenandungkan para orang tua kepada anaknya sebagai senandung ninabobo.

ADVERTISEMENT

Tak heran masyarakat Simeulue sudah terbiasa untuk lari menuju dataran tinggi apabila merasakan gempa di bawah kaki mereka.

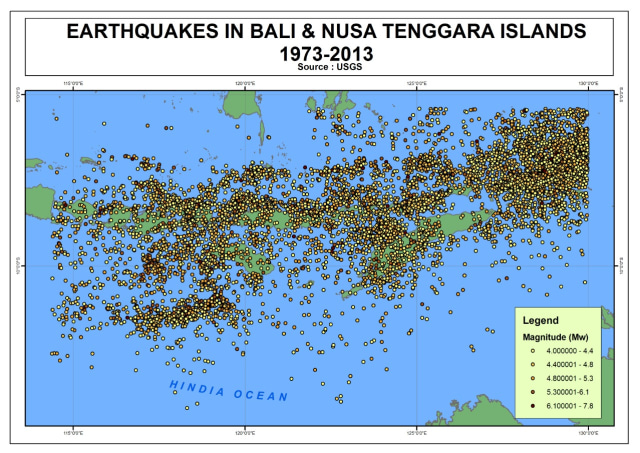

Folklor soal kebencanaan juga terekam di Pulau ‘Dewata’ Bali. Bersama dengan pulau-pulau Sunda Kecil lain yang senantiasa terancam oleh Sunda Megathrust yang menjulur dari barat Sumatera ke selatan Nusa Tenggara dan sesar-sesar lokal yang tak kalah berbahaya, Bali juga cukup sering mendapat bencana dari perut bumi.

Satu yang paling dikenal adalah Geger Bali. Gempa tersebut yang menghantam Pulau Dewata pada 1917 dengan kekuatan 7 magnitudo. Gempa yang berlangsung selama 50 detik itu membuat pura dan bangunan lain rata dengan tanah.

Bali juga pernah diguncang gempa bumi tahun 1976 berkekuatan 6,5 magnitudo, sekitar 5 kilometer di sebelah selatan pesisir Laut Bali. Peristiwa ini terekam dalam cerita rakyat yang beredar di Bali Utara, yang mengisahkan bagaimana Bukit Umanyar konon awalnya tidak berada di dekat laut.

ADVERTISEMENT

“Dahulu kala bukit itu berjalan menuju laut. Sampai akhirnya seorang pemelihara bebek terhentak dan berteriak, ‘Bukit Umanyar berjalan menuju laut!’,” ungkap Sugi Lanus, pendiri Hanacaraka Society , menceritakan catatan peristiwa gempa 1976 yang terekam dalam lontarnya. Sugi adalah seorang pelestari, peneliti, dan ahli lontar Bali. Kebetulan, ia juga merasakan langsung gempa Bali tahun 1976.

Folklor soal kebencanaan di Bali tak hanya terekam dalam bentuk cerita lisan. Dalam lontar Asta Kosala Kosali dan Asta Bumi, folklor dan sikap mawas diri masyarakat Bali terhadap bencana juga mewujud dalam rujukan tata ruang dan bangunan mereka. Naskah tersebut tidak menganjurkan pesisir pantai menjadi permukiman, kecuali untuk fungsi pelabuhan.

Selain itu, ada pula local knowledge yang menyebut kosmologi Bali terbagi menjadi tiga: hulu (kepala), tengah (badan), dan tĕbĕn (kaki). Bagian tĕbĕn (pesisir) dikatakan tidak layak huni. Ini sejalan dengan Asta Kosala Kosali dan Asta Bumi yang mengisyaratkan bahaya gempa bumi dan tsunami yang menjadi eksesnya.

ADVERTISEMENT

Dampaknya nyata dan terjadi kepada dua desa kuno di Bali Timur dan Utara, yaitu Desa Tenganan dan Desa Sidatapa. Dahulu, warga kedua desa tersebut bermukim di pesisir pantai. Mereka lalu pindah ke wilayah tengah dengan alasan ‘mencurigakan’, meski kemungkinan besar untuk menjauh dari daerah pesisir yang memiliki potensi terdampak tsunami lebih besar.

“Pesisir secara turun-temurun tidak direkomendasi sebagai tempat permukiman. Hanya desa-desa pemekaran saja yang posisinya di pesisir,” ujar Sugi.

Nyatalah, di balik cerita-cerita rakyat yang diturunkan lisan dari mulut ke mulut, tersimpan tujuan di dalamnya.

------------------------

Ikuti laporan mendalam Negeri Seribu Gempa di Liputan Khusus kumparan.