Banjir, macet, polusi, padat penduduk. Apakah Jakarta memang tak layak tetap menjadi ibu kota negara?

Dengan luas tanah 662,33 kilometer persegi, Jakarta dihuni oleh sekitar 10,4 juta penduduk menurut data Badan Pusat Statistik 2017. Pada siang hari, jumlah tersebut bertambah sekitar 3 juta jiwa pekerja yang berdatangan dari kota-kota satelit ibu kota. Itu artinya, setiap satu kilometer persegi wilayah ini dipadati oleh 15.600-20.200 jiwa.

Jumlah penduduk ini diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan arus urbanisasi yang terus melaju. Menurut prediksi BPS, jumlah penduduk ibu kota akan mencapai 11 juta jiwa pada 2030. Padahal, idealnya kota ini cukup dihuni oleh 6,5 sampai 7 juta orang saja.

Daya tarik sebagai ibu kota sekaligus pusat ekonomi dan bisnis membuat Jakarta terus ditumbuhi gedung-gedung tinggi. Pembangunan apartemen, hotel, mall, komplek perkantoran seolah tiada henti. Pembuatan pulau-pulau palsu sebagai tambahan area pun diupayakan meski diwarnai pro kontra pencemaran lingkungan.

Padatnya penduduk dan bangunan membuat kebutuhan air cukup tinggi. Sialnya, air di kota yang terbentuk dari daratan aluvial ini tak lagi layak dikonsumsi. Sebab, sekitar 61 persen sungai di Jakarta sudah tercemar. Maka untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya, Jakarta harus mengimpor air dari daerah lain seperti Purwakarta.

Menanggung beban ribuan gedung tinggi dan penyedotan air tanah terus-menerus, berkontribusi pada penurunan muka tanah hingga 25 sentimeter per tahun. Di bagian utara, penurunan muka tanah Jakarta diperburuk dengan naiknya permukaan air laut sekitar 5-6 sentimeter per tahun. Akibatnya, beberapa daerah di sana kerap mengalami banjir rob, misal ketika air pasang kala purnama.

Tak cuma banjir rob, Jakarta memiliki tiga jenis banjir lainnya yakni banjir kiriman, banjir lokal, dan banjir besar—ketika ketiga jenis banjir datang bersamaan.

“Banjir kiriman itu dari Puncak Bogor hujan deras, lalu aliran airnya meluap di bantaran kali. Kemudian saluran drainase kita yang buruk menyebabkan terjadinya banjir lokal. Dan banjir besar seperti terjadi pada tahun 1996, 2002, 2007, dan 2012, sehingga disebutnya banjir 5 tahunan,” papar pengamat tata kota Nirwono Joga, saat dihubungi kumparan, pada Kamis (2/5).

Wajah kota megapolitan ini kian rumit lantaran menyandang predikat Kota Termacet ke-3 di dunia berdasarkan Tomtom Traffic Index. Rata-rata peningkatan jumlah mobil milik warga ibu kota mencapai 6,48 persen, sedangkan kepemilikan sepeda motor naik sekitar 5,30 persen per tahun. Sementara jumlah mobil bus justru mengalami penurunan sekitar 1,44 persen per tahun berdasarkan data BPS DKI Jakarta.

Jalanan ibu kota akhirnya dipadati oleh 13 juta sepeda motor dan 3,5 juta mobil yang menguasai 94 persen jalan. Jumlah tersebut belum ditambah dengan belasan juta kendaraan yang keluar masuk Jakarta setiap harinya.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihantono, menyebutkan kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 67,5 triliun hingga Rp 100 triliun setiap tahunnya.

"Tahun 2017 ini menurut perhitungan Bappenas kerugian khusus di DKI Jakarta saja mencapai Rp 67,5 triliun. Sementara kerugian yang dialami di wilayah Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun per tahun," ungkap Bambang di Jakarta Pusat, Minggu (3/12/2017).

Sementara pertumbuhan jumlah jalan, perbaikan kualitas dan kuantitas transportasi massal, dan beragam aturan pembatasan kendaraan di area serta waktu tertentu dinilai belum cukup efektif mengatasi kemacetan yang terjadi di hampir setiap ruas jalan ibu kota.

Jakarta juga menyandang gelar Kota Terpolusi di Asia Tenggara. Laporan World Air Quality Report 2018 itu menyebut, konsentrasi rata-rata tahunan particulate matter (PM) 2,5 di Jakarta mencapai 45,3 µg/m3. Sumber utama polusi tersebut berasal dari kendaraan pribadi ditambah dengan sejumlah PLTU yang mengungkung Jakarta dalam radius 100 kilometer.

PM2,5 adalah campuran partikel padat dan cair berdiameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang mengambang di udara. Partikel ini sangat rentan meningkatkan risiko penyakit, seperti, kanker paru-paru, stroke, serangan jantung dan penyakit pernapasan, termasuk asma.

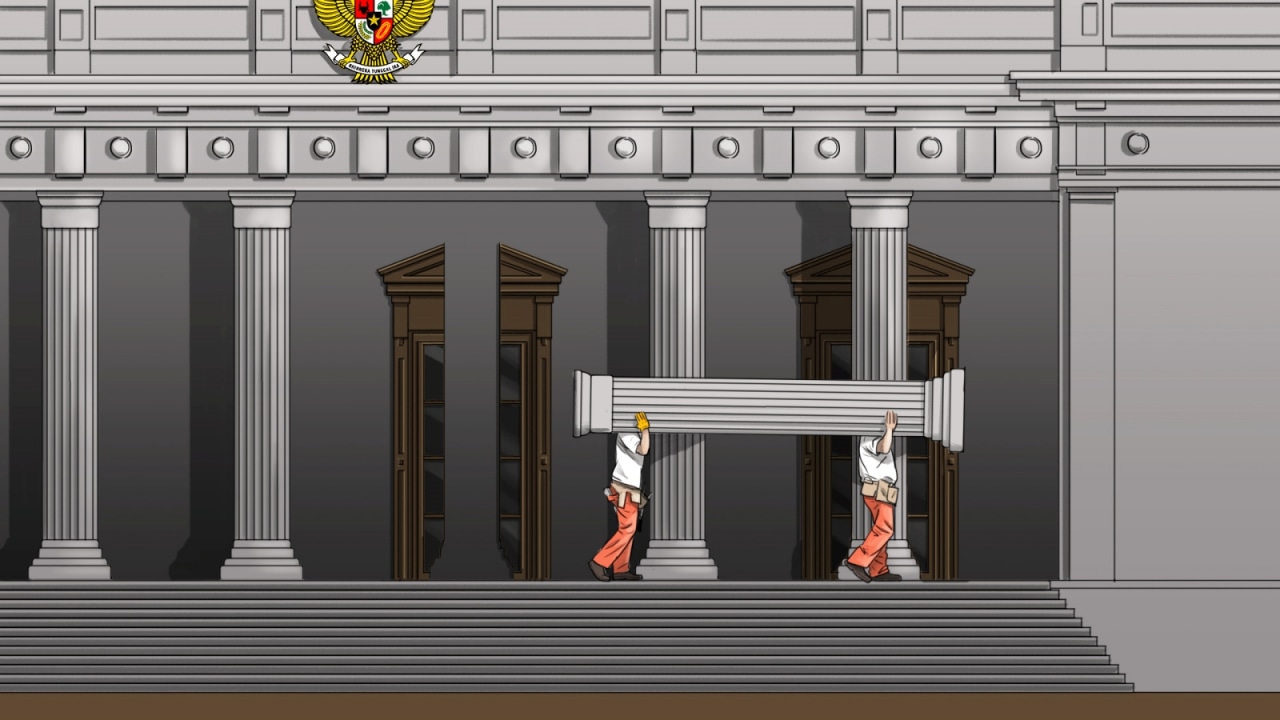

Sederet persoalan itu menjadi salah satu alasan munculnya kembali wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Kota ini dinilai sudah menanggung beban terlalu tinggi, hingga tak lagi memadai untuk menjadi perwajahan negeri.

“Konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi di Jakarta sudah terlalu besar. Ditambah lagi dengan kondisi fisik Jakarta—kemacetan relatif sangat parah, gangguan banjir, menurunnya permukaan tanah. Jadi boleh dibilang Jakarta menghadapi beban yang luar biasa berat,” jawab Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro kepada kumparan.

Pertimbangan lainnya adalah, “Kita ingin punya ibu kota yang menggambarkan NKRI, tidak hanya meneruskan tradisi pemerintah kolonial Belanda. Juga ingin ibu kota bisa menimbulkan kegiatan ekonomi baru di luar pulau Jawa.”

Sejarawan JJ Rizal menyatakan, Jakarta bukannya tidak layak menjadi ibu kota. “Tetapi dibuat tidak layak, karena kita menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang ada untuk memulihkan Jakarta,” ujarnya ketika ditemui kumparan di Komunitas Bambu, Depok, pada Jumat (3/5).

Persoalan kepadatan penduduk, macet, banjir, dan sederet persoalan lain yang dijadikan landasan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta, menurut Rizal, ibarat memilih jalan Thanos.

“Dengan menjentikkan jari, seolah-olah masalah akan selesai. Padahal, mungkin masalah baru akan muncul,” ucap Rizal. Ia pun menyangsikan alasan utama rencana pemindahan ibu kota. “Apa sih raison d'etre (alasan utama) paling kuat untuk pindah ibu kota?”

Bagi Rizal, jika persoalannya adalah ketidakinginginan sekadar mewarisi ibu kota pemerintah kolonial Belanda, hal tersebut telah selesai di masa Sukarno. Meski sempat menyebut Palangka Raya sebagai calon ibu kota, Sukarno pada akhirnya menetapkan Jakarta yang paling tepat untuk menjadi wajah Indonesia pada 1962.

“Kami pertimbang-timbangkan dan saya sendiri persoonlijk mengambil pendirian, barangkali Jakarta yang paling tepat untuk jadi ibu kota Republik Indonesia. Dan ini nanti akan saya usulkan kepada rakyat Indonesia, resmi,” ujar Sukarno di hari ulang tahun Jakarta ke 436, seperti dilansir Historia.

Dalam sejarahnya, Jakarta menjadi tempat berlangsungnya peristiwa-peristiwa historis dan heroik dalam upaya merebut kemerdekaan Indonesia.

Mulai dari dicetuskannya Boedi Oetomo di Stovia Batavia pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lalu Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 pun berlangsung di Jakarta, yang menandai bangkitnya kesadaran sebagai bangsa yang satu bangsa Indonesia.

Bahkan deklarasi kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat dilakukan di Jakarta. “Buat Sukarno, wawasan itu penting. Itu mesin yang mengingatkan kita sebagai Indonesia, alasan raison d'etre kita jadi negara-bangsa. Ibu kota tuh harus punya itu, ruang simbolik,” kata JJ Rizal tegas.

Banyak pihak masih meyakini persoalan lingkungan dan tata ruang Jakarta bisa dibenahi. Pengamat tata kota, Nirwono Joga, mengatakan bahwa, “Jakarta masih layak untuk dikembangkan atau dibenahi.”

Bagi penulis buku Kota Cerdas Berkelanjutan ini persoalan utama karena upaya membenahi Jakarta tidak pernah tuntas dilakukan. “Ganti pimpinan, ganti lagi kebijakan. Jadi programnya tidak konsisten dilakukan,” ucapnya saat dihubungi kumparan, Kamis (2/5).

Ia meyakini Jakarta bisa disembuhkan jika pemerintah daerah dan pusat bisa berkoordinasi dengan baik dan taat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta. “DKI Jakarta punya 109 situ dan waduk. Kalau itu dikeruk, diperlebar seperti Waduk Pluit, ditata dengan baik, kapasitas daya tampungnya juga maksimal, bisa dijadikan untuk kebutuhan air bersih,” ucap Nirwono.

Ia juga mengingatkan adanya program penataan bantaran sungai dan kali yang melintasi Jakarta yang ditargetkan selesai pada 2022. Selain itu, Nirwono juga menantang pemerintah untuk serius memperluas ruang terbuka hijau, bukannya kembali menambah beton.

“Bayangkan, tahun 2000 itu saya mencatat RTH hanya 9 persen, sekarang di 2019 hanya cuma 9,98 persen. Berarti hampir 20 tahun kita hanya menambah tidak lebih dari 1 persen. Sementara pertumbuhan bangunan untuk mall dan hotel jauh lebih luas dan lebih masif,” ucapnya.

Jakarta memang selalu memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kerap dilanggar lalu berubah kembali setiap 10 tahun. Misalnya, rencana menjadikan area Kemang sebagai daerah resapan air, atau penataan green belt (ruang terbuka hijau) dan blue belt (danau dan waduk) di bagian selatan yang tak kunjung terealisasi.

“Persoalannya rencana tata kota yang dibuat susah payah itu tidak pernah diikuti secara konsisten sehingga kotanya jadi semrawut, tata kotanya menjadi tidak terkendali perkembangannya,” kata Nirwono.

Senada dengan Nirwono, pendiri Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, meyakini bahwa Jakarta bisa dibenahi. Apalagi hasil riset soal Jakarta beserta segala kesemrawutan tata kotanya sudah berlimpah dan cukup komprehensif.

“Misalnya kayak rencana yang dibuat JICA, namanya Sitram tahun 2003, itu udah komprehensif untuk transportasi Jabodetabek, termasuk kebutuhan BRT, kereta, jalan. Tapi yang dilaksanakan nggak sampai 50 persen. Habis itu, rencana lain lagi dan rencana lama dilupain,” ucapnya saat ditelepon kumparan, Jumat (3/5).

Ia khawatir, jika kebudayaan berkota kita tak berubah, besar kemungkinan pembuatan ibu kota baru akan kembali melahirkan masalah yang sama. “Kebudayaan berkota tuh dengan kesadaran bahwa kepentingan publik itu harus didahulukan,” imbuhnya.

Sayangnya, kesadaran itu kerap ditelan kerakusan. “Sering kali tata ruang itu kalah dengan tata uang. Sebagus apapun tata ruang kotanya, kalau tata uangnya lebih berkuasa itu semuanya bisa diatur,” tambah Nirwono dengan nada getir.

Menanggapi optimisme banyak pihak yang berkata bahwa Jakarta masih bisa dibenahi, Bambang mengatakan bahwa ini bukan cuma persoalan Jakarta. “Kita juga harus berpikir beban Jabodetabek juga luar biasa berat dan cenderung membuat perekonomian kita terkonsentrasi di pulau Jawa. Kita ingin benar-benar kesenjangan Jawa dan luar Jawa ini pelan-pelan bisa dikurangi atau bahkan bisa dihilangkan.”

Menurut Rizal, rencana pemindahan ibu kota ini sama dengan rencana mengingkari janji Jokowi ketika meninggalkan Jakarta untuk menjadi presiden. Saat itu, Jokowi berkata bahwa lebih mudah mengatasi kemacetan dan banjir jika ia menjadi presiden.

“Kalau alasannya untuk pertumbuhan ekonomi, artinya Pak Jokowi secara tidak langsung mengakui dia gagal. Karena selama 5 tahun, proyek yang dia kampanyekan dalam janji politiknya itu membangun 25 kawasan ekonomi khusus, 10 destinasi wisata tingkat internasional. Kalau mau hidupkan sumber ekonomi, harusnya itu dong,” ucap Rizal.

Rizal berpendapat, jalan untuk memeratakan ekonomi bisa ditempuh dengan banyak cara selain memindahkan ibu kota. Misalnya dengan menyebar departemen dan kementerian di beberapa wilayah juga bisa menjadi alternatif lain.

“Misal Kementerian Kelautan, kenapa enggak di Ambon, di jantung peradaban maritim? Kenapa Kementerian Pariwisata enggak di Bali—jantung turisme Indonesia? Kenapa Kementerian Desa Tertinggal di Jakarta, enggak di Timur Indonesia?” tanya Rizal.

Sementara bagi Elisa, pembentukan ibu kota bukan semata melalui pembangunan gedung-gedung baru, jalan raya, hotel, bandara, dan sebagainya. “Proses pembentukan kota itu sangat alami dan manusiawi.”

Kini keputusan ada di tangan pemerintah: apakah tetap berniat memindahkan ibu kota dari Jakarta, atau membenahi Jakarta menjadi ibu kota yang diharapkan.