Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Warga kawasan Urut Sewu, Kebumen, pernah menggantung harapan mereka saat bertamu ke Balai Kota DKI Jakarta pada 5 September 2014. Mereka mengadu nasib pada Joko Widodo—presiden terpilih yang kala itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta—untuk menuntaskan konflik agraria di pesisir Kebumen, Jawa Tengah. Lahan garapan mereka dipatok tentara sejak 1998.

Para petani Urut Sewu duduk bersebelahan dengan petani pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, yang terancam terusir pembangunan pabrik semen. Warga Urut Sewu membeber surat, sertifikat, dan riwayat desa.

Tapi harapan itu hanya melambung sejenak. Setelah pertemuan berakhir sampai saat ini, tak ada kabar lagi soal penyelesaian konflik agraria di Kebumen.

“Ada optimisme waktu itu, ada harapan. Tapi sekarang hilang, tak terdengar lagi,” kata Ketua Koordinator Forum Petani Kebumen Selatan, Seniman, 29 Desember 2018.

Kala itu Urut Sewu masih panas. Aksi protes pemagaran oleh TNI AD di lahan sepanjang 22,5 km dan selebar 500 meter masih merebak. Tentara tak segan main fisik menghalau protes.

Jokowi berjanji akan menuntaskan konflik lahan yang menyandera sebelas desa di tiga kecamatan itu. Pada 5 September 2014, ia mengatakan belum mendalami kasus di Urut Sewu, tetapi tahu konflik agraria di sana sudah terjadi lama.

“Setelah dilantik jadi presiden tanggal 20 Oktober 2014, baru bisa ngobrol. Biar persoalannya saya tahu. Nanti seperti apa saya cek. Jangan sampai masalah lama nggak jelas. Harus diperjelas. Kalau memang rakyat benar, berikan (lahan itu ke mereka). Kalau TNI memang pegang status hukum tanah, kan bisa saja nggak tahu,” ucap Jokowi kala itu.

Lima belas desa yang dilanda konflik agraria di Kebumen antara lain Desa Ayam Putih, Setrojenar, Bercong, Entak, Kenoyojayan, Ambal Resmi, Kaibon Petangkuran, Kaibon, Ambal, Mirit Petikusan, Mirit, Tlogo Depok, Tlogo Pragoto, Lembu Purwo, dan Wiromartan.

Pertemuan dengan Jokowi pada September 2014 itu laiknya berbagai pertemuan yang sudah-sudah bagi warga Urut Sewu. Tak ada tindak lanjut. Bahkan usai pertemuan, ricuh meletus saat aksi protes pemagaran oleh TNI pada 22 Agustus 2015. Sebanyak 17 warga terluka saat bentrok terjadi.

Segala pertemuan sudah digelar oleh warga Urut Sewu. Bahkan saat program sertifikasi bergaung, Kepala Desa Kebon Petangkuran, Muchlisin, sudah mendengar pemerintah enggan menjamah urusan lahan mereka.

“Yang di sebelah selatan, yang tanah sebagian diklaim TNI, itu enggak boleh,” kata Muchlisin di kediamannya di Kebumen.

Riwayat konflik di tanah itu memang panjang. Pada Maret-April 1998, tentara datang berbekal pemetaan. Mereka mengaku mewarisi lahan milik Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda.

Sementara warga desa itu berpegang pada sertifikat 1969, surat Letter C (catatan di kantor desa), pajak, dan riwayat desa 1870-an. Menurut kesaksian warga setempat, TNI pernah datang pada 1982 menenteng izin pinjam tempat latihan di wilayah mereka.

Pada 2008, Pangdam Diponegoro dan pemerintah memberikan izin kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC) untuk menambang pasir besi di Desa Mirit Petikusan, Mirit, Tlogo Depok, Tlogo Pragoto, Lembupurwo, dan Wiromartan.

Pemberian izin tersebut menyulut ricuh. Muncullah aksi menolak kegiatan tambang sekaligus latihan persenjataan TNI. Aksi yang terentang tahun 2011 hingga 2012 itu diwarnai bentrok, perusakan, dan penangkapan.

Berikutnya pada 2012-2014, TNI AD berkeras mendirikan pagar di sekeliling tanah yang ia klaim. Protes diwarnai bentrokan kembali terjadi, hingga TNI pada 22 Agustus 2015 mengerahkan kekuatannya untuk menghadapi warga. Benturan antara warga dan tentara tak terelakkan.

Komandan Distrik Militer Kebumen, Letkol Zamril Philiang, berkukuh menyatakan tanah di area itu milik TNI AD sejak dulu kala. Menurutnya, Urut Sewu sudah menjadi tempat latihan rutin peralatan tempur.

“Tanah itu ada dalam peta hankam dan menjadi tempat tes peralatan tempur untuk seluruh Indonesia,” kata dia kepada kumparan, Senin (7/1).

Lambannya penanganan kasus di Urut Sewu hanya sepenggal dari centang perenang konflik agraria di Indonesia.

Menurut peneliti senior reforma agraria, Gunawan Wiradi, kesemrawutan pemerintah dalam mengelola lahan adalah pemicu konflik agraria berkepanjangan. Telinga Wiradi sudah tak asing dengan petaka yang mendera warga Urut Sewu—dan itu baru satu perkara saja.

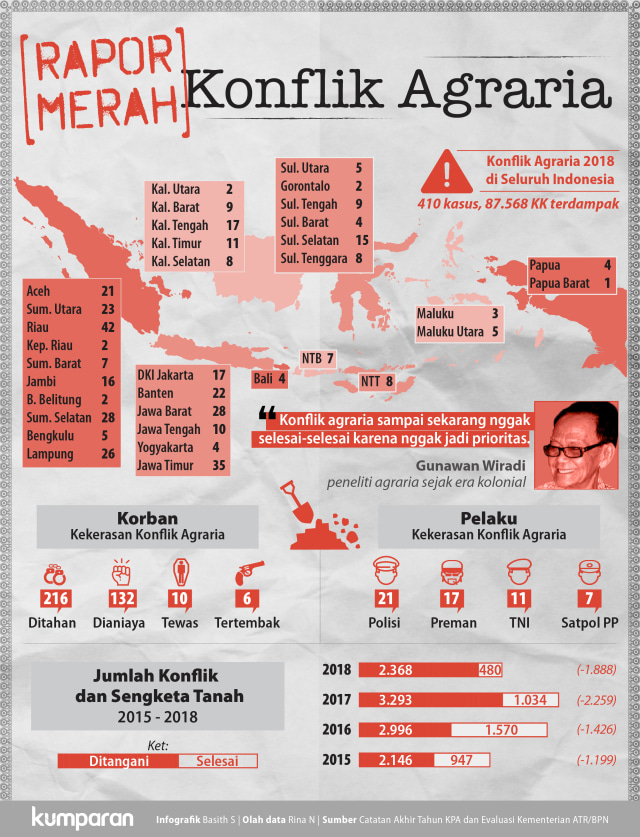

Data Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan total letusan konflik agraria sepanjang 2015-2018 mencapai 1.769.

Dari tahun ke tahun, konflik agraria meningkat, yakni 252 konflik pada 2015, 450 konflik pada 2016 dan, dan 659 konflik pada 2017. Angka tersebut kemudian turun pada 2018, yakni 410 konflik agraria yang melibatkan 87.568 keluarga.

Konflik agraria diragukan Wiradi—juga warga Kebumen—bakal tuntas di tangan pemerintah. Peneliti yang kini berusia 86 tahun itu sudah banyak makan asam garam soal kegagalan reforma agraria di republik ini.

“Konflik agraria sejak awal sampai sekarang nggak selesai-selesai karena nggak jadi prioritas,” kata Wiradi di Sajogyo Institute, LSM di bidang agraria yang berbasis di Bogor, Jawa Barat.

Wiradi mengikuti isu agraria sejak reforma agraria dirintis pasca-Indonesia merdeka. Pada 12 Mei 1948, Presiden Sukarno menetapkan Panitia Agraria Yogyakarta untuk menyusun hukum agraria baru. Kepanitian ini sempat pasang surut seiring revolusi bersenjata dan jatuh bangun kabinet parlementer.

Wiradi terlibat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pembaruan Agraria ketika digelar simposium agraria di Institut Pertanian Bogor pada 1958. Kala itu Sukarno meminta akademisi membahas perundangan ini. Wiradi yang waktu itu duduk sebagai mahasiswa IPB, lalu menjadi ketua panitia.

Pada 24 Desember 1960, parlemen menyetujui UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang membatasi kepemilikan lahan perseorangan dan keluarga. Namun, penataan tanah oleh perundangan itu berjalan terseok-seok karena buruknya administrasi, serta korupsi dan perlawanan tuan tanah.

Kondisi politik pada 1960-an juga memperburuk pelaksanaan reforma agraria. PKI memanfaatkan UU tersebut sebagai agenda politik untuk meraup massa. Mereka memobilisasi dan menggerakkan massa untuk merebut tanah-tanah di pedesaan.

PKI, menurut peneliti agraria Noer Fauzi Rachman dalam bukunya, Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia, melakukan aksi sepihak tersebut secara sistematis tanpa melalui prosedur Panitia Reforma Agraria.

Dalam catatan Fauzi, pada rentang Februari-Mei 1964, PKI mengirim 250 kader dan 3.000 petugas untuk riset ke desa-desa di Jawa guna menyelidiki perkara pertanahan.

“Situasi massa di pedesaan, baik Jawa maupun Sumatera, saat itu diliputi ketegangan kuat,” tulis Fauzi.

Pemerintah kemudian memperingatkan PKI untuk menghentikan aksi sepihak itu. Pada 1964, Menteri Kehakiman mendapat perintah untuk membentuk pengadilan reforma agraria melalui UU Nomor 21 Tahun 1964.

Saat itu, pembagian tanah baru sebagian dilakukan, yakni tahap I yang mencatat kelebihan tanah seluas 337.445 hektare, dan dibagikan sebanyak 296.556 hektare. Sementara tahap II mencakup pembagian tanah seluas 152.502 hektare.

Proses distribusi lalu terhenti karena Tragedi 1965. Program reforma agraria senyap karena dituding sebagai perundangan PKI. Selanjutnya pada 1966-1967, diperkirakan 150.000 hektare tanah diambil kembali oleh pemilik semula secara tidak sah.

Reforma agraria pun masuk ke masa kegelapan Orde Baru.

Pada awal Orde Baru, reforma agraria menjadi frasa haram karena dituding sebagai perundangan PKI. Sementara Orde Baru memiliki program yang bertentangan dengan reforma agraria, yakni revolusi hijau, eksploitasi hutan, dan agroindustri.

“Mulai 1965-1978, bicara agraria berarti (dicap) komunis. Jadi orang tiarap. Baru pada 1978, MPR menetapkan bahwa UU Pokok Agraria merupakan produk nasional, bukan komunis,” kata Wiradi.

Lagi-lagi, nama reforma agraria dimanfaatkan kepopulisannya. Kali itu oleh Presiden Soeharto.

Revolusi hijau yang menjadi sandaran swasembada pangan tahun 1980 bersifat semu. Padi yang ditanam tidak memenuhi standar, hanya memenuhi kuantitas. Orientasi penanaman bibit unggul juga tidak mempertimbangkan lingkungan. Maraknya pupuk dan pestisida membuat kondisi tanah cepat memburuk.

Perkebunan dan hak pengelolaan hutan pun diumbar untuk menarik pemodal asing. Alhasil, terjadi penyingkiran hak adat dan masyarakat. Dan konflik agraria yang tumbuh ditangani dengan cara represif.

Reformasi 1998 tak membawa angin segar bagi reforma agraria. Presiden BJ Habibie sempat mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999 yang memerintahkan Menteri Kehakiman dan Menteri Agraria mempelajari kebijakan dan aspek legal pelaksanaan UU Pokok Agraria. Namun belum juga tim bergerak, pemerintahan berganti.

Pada pemerintahan selanjutnya di bawah Presiden Abdurrahman Wahid maupun Presiden Megawati Soekarnoputri, reforma agraria tak mencatat kemajuan berarti.

Ia justru sempat melaju pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. Kepala BPN kala itu, Joyo Winoto, memasukkan reforma agraria dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

Program Pembaruan Agraria Nasional yang dipimpin BPN mencakup redistribusi tanah tiga objek, yakni 1,1 juta hektare tanah negara, 8,15 juta hektare tanah hutan konversi, dan sekitar 7 juta hektare tanah terlantar.

Tapi lagi-lagi program tak berjalan semestinya. Kewenangan yang dimiliki Joyo Winoto tak mumpuni berhadapan dengan kementerian lain seperti Kementerian Kehutanan. Ego sektoral membuat reforma agraria mandek.

Masa pemerintahan Presiden Jokowi dimulai dengan terbitnya Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Kemajuan ini pantas mendapat acungan jempol karena memuat koordinasi lintas sektoral, hingga program dapat berjalan.

Namun masih ada pesimisme atas kebijakan tersebut. Noer Fauzi Rachman dalam Evaluasi Capaian Reforma Agraria 2018 mencantumkan program redistribusi atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) baru sejumlah 262—189 bidang tanah seluas 196.483 hektare dan legalisasi tanah rakyat seluas 1.706.365 hektare per Februari 2018.

Angka-angka itu masih jauh panggang dari api.

Wiradi berpendapat, legalisasi pertanahan melalui program sertifikasi tanah justru menyalahi reforma agraria yang ideal. Menurutnya, sertifikasi mestinya masuk fase terakhir ketika tanah dan penggarap sudah berpadu.

Wiradi bahkan ragu sertifikasi yang sudah terbit untuk kepentingan reforma agraria. Apalagi beberapa daerah pertanian yang terjerat konflik agraria justru tidak mendapat prioritas penanganan.

Ucapan Wiradi diamini Roy Murtadho, peneliti Sajogyo Institute. Menurut dia, konflik-konflik agraria pada beberapa daerah di Jawa Timur yang dulu ditangani Munir, hingga kini tak jua rampung. Daerah-daerah dengan lahan bermasalah itu antara lain Pasuruan, Malang, dan Banyuwangi.

“Kalau di Jawa Tengah, daerah yang konfliknya berlarut-larut dan enggak masuk dalam reforma agraria Jokowi itu di Urut Sewu, Kebumen. Malah lucu karena sertifikasi yang didahulukan itu milik tentara,” keluh Wiradi, 12 Desember 2018.

Sampai saat ini, konflik agraria di Urut Sewu tak beroleh solusi, sehingga belum ada kepastian untuk petani. Lantas, di mana keberpihakan reforma agraria itu?

------------------------

Konflik agraria bak api abadi, dan hidup petani bukan perkara seksi. Adakah yang peduli? Simak Liputan Khusus kumparan: Sertifikasi Tanah untuk Siapa.