Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Konten dari Pengguna

Terpesona tatkala Bekerja dan Bermain dengan Kata

19 Februari 2025 19:13 WIB

·

waktu baca 13 menitTulisan dari Mohamad Jokomono tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

Dalam hidup saya, bekerja dan bermain dengan kata, seperti sudah digariskan oleh kuasa penakdiran illahi. Begitulah, saya pun tawakal. Dan dengan senang hati, melangkah di sepanjang titian rentang skenario penakdiran itu.

ADVERTISEMENT

Ketika S-1 saya berkecimpung di dunia Bahasa Indonesia IKIP Negeri Semarang (sekarang Universitas Negeri Semarang). Lalu S-2 saya di Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang. Meski beda perspektif, kedua program studi itu, secara filsafat ilmu, sangat mengandalkan kata dalam operasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi masing-masing.

Demikian pula saat saya bekerja di Harian Suara Merdeka Semarang. Salah satu koran tertua di Indonesia yang masih terbit hingga kini. Pada 11 Februari 2025 lalu merayakan HUT Ke-75. Selama 23 tahun saya bekerja dan bermain dengan kata di hadapan meja komputer.

Lima tahun pertama sebagai editor bahasa. Tujuh belas tahun selebihnya sebagai staf redaksi. Begitulah, keseharian saya selama puluhan tahun itu adalah mematutkan pemakaian kata dari sisi tata ejaan dan logika atas kiriman berita para wartawan via login pengeditan dan sekaligus pengiriman ke bagian lay out secara komputerisasi. Agar ketika sampai ke pembaca, lebih nyaman dan mudah dibaca dan dipahami.

ADVERTISEMENT

Di tengah-tengah keistikamahan saya bekerja dan bermain dengan kata itu. Sampai-sampai sebagian waktu senggang saya pun “dijarah dengan suka rela” untuk mengarungi aplikasi permainan tebak kata. Beberapa tahun silam, saya telah berkenalan dengan dua gim, yaitu Katla dan Kata Kita.

Mengacu pada deskripsi aplikasi di Google Play Store, Katla mengemban misi untuk menebak kata sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Saat ini mencapai edisi VI (terbit 2023). Adapun Edisi I (1988), II (1991), III (2001), IV (2008), V (2017). Tersedia dalam bentuk daring mulai edisi V.

Sementara itu, Kata Kita merupakan salah satu produk non-jurnalistik hasil inisiasi Kompas.com yang menyuguhkan jurus tebak kata pula. Dengan semacam tagline “untuk membuat hari-harimu lebih ceria”. Jelaslah sudah dan memang demikian realitasnya, ia memang tercipta sebagai sarana menghibur diri di waktu senggang.

ADVERTISEMENT

Sejak purnatugas pada 9 November 2024 lalu, praktis ketersediaan waktu senggang saya semakin bertambah. Intensitas keterlibatan pada kedua gim tebak kata itu pun kian berlimpah. Ternyata, selain relatif menghibur, sejalan dengan semakin intens terlibat dalam proses permainan kedua game itu, ada sejumlah pertanyaan menggelitik yang sebelumnya hampir tidak terlintas di benak ini.

Plus Minus

Namun sebelum tiba pada uraian tentang “sejumlah pertanyaan yang menggelitik” itu, izinkan saya sedikit mengintroduksi, terutama bagi pembaca yang belum mengenal kedua gim tebak kata tersebut. Selain itu juga menyuguhkan deskripsi ringkas dengan plus minus masing-masing.

Saya lebih dahulu mengenal Katla. Pilihan yang tersedia hanya satu, yaitu menebak kata yang terdiri atas lima huruf. Dalam sehari (1 kali 24 jam) hanya terselenggara satu kali tebakan. Untuk tebakan berikut dibuka lagi pada hari esoknya (biasanya mulai dibuka di atas pukul 00.00).

ADVERTISEMENT

Ada tersedia lima kotak yang berderet ke samping, sesuai dengan jumlah huruf yang membentuk kata. Lalu ke bawah ada enam kolom (tiap kolom terdiri atas lima kotak), sesuai dengan jumlah kesempatan menebak, yaitu enam kali.

Jika suatu kata dituliskan di deretan lima kotak yang tersedia, akan ada sejumlah kemungkinan. Setelah di-enter, kalau semua huruf berwarna hijau, itu berarti tebakan benar. Bila semua huruf berwarna abu-abu, maka tebakan itu salah.

Jika semua kotak huruf berwarna oranye, itu pertanda semua huruf itu ada dalam kata yang ditebak tetapi penempatannya kurang tepat sehingga perlu dibenarkan. Kemungkinan lain, dan biasanya ini yang lebih lazim terjadi, hasil tebakan itu berupa kata yang kotak-kotaknya berwarna kombinasi abu-abu dan hijau, atau hijau dan oranye, atau abu-abu dan oranye, atau kombinasi ketiga warna itu.

ADVERTISEMENT

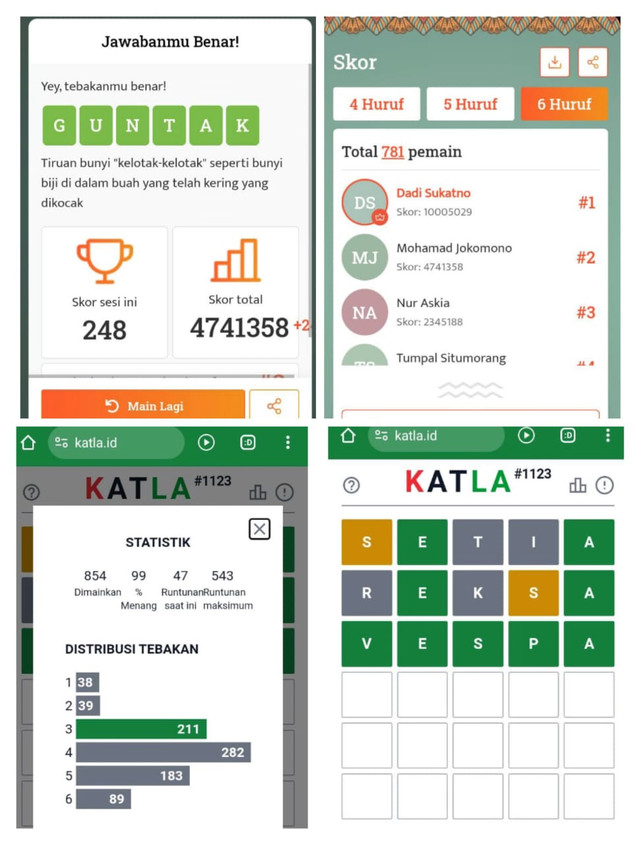

Statistik yang menandai keterlibatan pelaku permainan Katla, yaitu jumlah total permainan yang telah dilakukan; persentase kemenangan; runtunan saat ini (jumlah kemenangan secara beruntun yang dicapai sebelum terjadi kegagalan menebak); runtunan maksimum (jumlah kemenangan beruntun paling banyak yang pernah diraih).

Selain itu, dalam statistik tersebut juga diinformasikan jumlah kemenangan pada kesempatan atau kolom ke berapa (pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam) dapat diraih. Disajikan dalam bentuk diagram batang.

Katla ini memiliki nilai plus tidak dibatasi waktu dalam menebak. Tidak perlu terburu-buru saat minta bantuan KBBI VI Daring. Pengguna dapat lebih mengontrol diri sehingga tidak teradiksi pada permainan yang esensi mulanya memang hanya untuk mengisi waktu senggang. Cukup sekali dalam sehari.

ADVERTISEMENT

Meski demikian, Katla juga mempunyai nilai minus. Pilihannya terbatas, hanya kata yang terdiri atas lima huruf. Semua orang mendapat kata yang sama. Peringatan untuk “merahasiakan” ke orang lain, agak diragukan apakah akan dipatuhi atau tidak. Tiap orang bisa menggunakan dua handphone dengan unduhan aplikasi game yang sama, untuk sekadar membuat mentereng catatan statistiknya.

Lebih Variatif

Dengan langkah operasional dasar game yang hampir sama, Kata Kita, tampil lebih variatif. Ada tiga pilihan jumlah huruf dari kata yang ditebak.

Untuk kualifikasi mudah, tersedia tebakan kata yang terdiri atas empat huruf. Kualifikasi sedang, tebakan kata yang terbentuk dari lima huruf. Sementara itu, kualifikasi sulit, diberi pilihan tebakan untuk kata yang terdiri atas enam huruf.

ADVERTISEMENT

Ini salah satu catatan plus dari gim Kata Kita. Nilai plus lainnya, dapat dioperasikan sepanjang waktu. Pun lebih seru dengan adanya pemeringkatan pemain lewat penunjukan akumulasi skor. Lebih terasa suasana kompetisi.

Tiap kali bermain hampir pasti ada skor yang diraih. Tetap ada skor sekalipun umpamanya dari lima kolom semua kotak berwarna abu-abu atau oranye dan hanya satu kotak saja berwarna hijau di kolom keenam. Satu-satunya kemungkinan dapat skor 0, jika seluruh kotak untuk kotak yang ditebak berwarna secara bervariasi oranye dan abu-abu (sama sekali tidak hanya hijau). Dan, kemungkinan ini relatif kecil.

Tentu saja skor dengan seluruh kotak yang berisi huruf-huruf yang berwarna hijau lebih besar. Apalagi jika tebakan benar di kolom pertama (skor 1.000 lebih). Lalu tebakan benar di kolom kedua (500 lebih); kolom ketiga (400 lebih); kolom keempat (300 lebih); kolom kelima (200 lebih); kolom keenam (100 lebih).

ADVERTISEMENT

Dengan catatan, keberhasilan tebakan itu berlangsung dalam waktu relatif singkat. Sekitar tiga menitan. Apabila terlalu lama sampai hitungan menit ke-10 atau lebih misalnya. Kalaupun akhirnya berhasil menebak, apalagi di kolom keenam atau terakhir, skornya kadang hanya kisaran puluhan. Tapi, bagaimanapun ini hanya soal konsekuensi logis manakala waktu terikut sebagai bagian dari kompetisi.

Di samping itu, termasuk dalam sisi plus adalah ketersediaan huruf bantuan hingga sebanyak tiga kali. Ini akan sangat membantu jika pemain game agak kesulitan saat proses menebak kata. Penggunaan huruf bantuan ini sangat mendukung pencapaian skor maksimal.

Informasi statistik yang ditampilkan dalam Kata Kita, yaitu skor pemain dan peringkatnya (Yuk Main); jumlah total pemain, peringkat 10 besar pemain (disebutkan nama) dengan skor masing-masing (Papan Skor). Dengan demikian, kian menegaskan raut kompetitifnya sebagai permainan tebak kata yang terkadang tidak menutup kemungkinan pemunculan langkah spekulatif.

ADVERTISEMENT

Sisi minus dari Kata Kita, karena hampir tidak terbatas kesempatan untuk mengaksesnya, dapat menimbulkan kecanduan. Ini memang tergantung pada kemampuan kontrol diri tiap individu dari para pencinta gim ini.

Wordle Indonesia

Sebenarnya masih ada satu gim tebak kata yang saya temukan lagi beberapa waktu terakhir ini. Ia adalah Wordle dengan kata dalam bahasa Indonesia. Atau yang lebih singkat disebut Wordle Indonesia.

Ada catatan statistik yang sangat mirip dengan Katla. Namun, dengan variasi jumlah huruf yang lebih variarif daripada Kata Kita. Dalam Wordle Indonesia, pilihan jumlah huruf terentang dari 4, 5, 6, 7 hingga 8, 9, 10, 11.

Bedanya dari kedua gim tebak kata terdahulu, Wordle Indonesia memberikan kemungkinan bentukan kata yang sudah mendapatkan imbuhan atau afiksasi. Seperti saat saya bermain dengan tebak kata yang terdiri atas 6 huruf, pernah muncul kata “menipu” (kata dasar “tipu” yang mendapat awalan atau prefiks “me-”.

ADVERTISEMENT

Lalu ketika saya bermain dengan tebak kata yang terdiri atas 11 huruf, saya dapati hasil tebakan, seperti “kegembiraan” (kata dasar “gembira” dengan awalan dan akhiran atau konfiks “ke- … -an”), “penampungan” (kata dasar “tampung” dengan konfiks “pe- … -an”).

Bisa jadi, karena jumlah huruf dari kata yang menjadi subjek tebakan jauh lebih kompleks daripada Katla dan Kata Kita, pencipta game Wordle Indonesia, sejauh yang saya temukan, cenderung men-setting hasil tebakan dengan kata-kata yang lazim terdapat dalam kehidupan berbahasa sehari-hari.

Karena itu, saya tidak mengikutsertakan contoh dari hasil tebak kata di Wordle Indonesia ke dalam pembahasan tentang pertanyaan menggelitik yang saya temukan pada keterlibatan intens saya bermain Katla dan Kata Kita.

ADVERTISEMENT

Pertanyaan Menggelitik

Ketika dalam permainan itu, hadir kata yang belum begitu familier, seperti “turfat” (kemewahan), “cekup” (menangkupkan kedua telapak tangan), “rongos” (mudah marah), “rincis” (iris kecil-kecil), “sundak” (menyundul; membentur), “perus” (bengis; tidak ramah; kasar), “lingat” (lihai, cekatan), “dongok” (1. pendek gemuk; 2. dungu; tolol), “anggul” (angkat; naik), “geloso” (menggeloso; menggelepar di lantai karena kesakitan). “grecok” (mengganggu; mengacaukan).

Kemudian “loleng” (pelita yang berkurung kertas; tanglung; lampion), “ladung” (tidak mengalir atau meluik [seperti embun di atas daun]; terhenti), “waruga” (badan; tubuh; sosok tubuh), “perlus” (teperlus; terperosok ke dalam lubang), “cungap” (megap-megap; susah bernapas), “berida” (1. tua; 2. banyak pengalaman), “kamsen” (uang komisi), “roncet” (berangsur-angsur; sedikit demi sedikit), “kharab” (rusak; binasa; musnah).

ADVERTISEMENT

Demikian pula dengan kata “bebang” (terhenti; tertahan), “runcit” (sedikit demi sedikit), “cekang” (sempit); “bongok” (gemuk tapi pendek), “tunjal” (menumpu atau menjejakkan kaki saat akan berdiri atau melompat), “seturu” (tidak ada orang lain; hanya), “rimpuh” (sudah tua sekali sehingga lemah; habis tenaga [pucat, lesu, letih]), “bahala” (bencana; kecelakaan), “lenyeh” (melenyeh; meremas-remas [tepung]).

Selanjutnya “congok” (berdiri atau duduk dengan tegak), “sapun” (mencium tangan orang tua), “gandal” (rintangan; halangan; kendala), “randek” (berhenti karena sesuatu; terhenti), “genjur” (kaku [tentang rambut]), “bersil” (menonjol; menyembul), “benyoh” (bekerja mati-matian; bekerja keras), “buntak” (pendek gemuk; bundar), “mazkur” (termazkur; tersebut; termaktub), “beledi” (ember), “cengut” (mencengut; tertegun; termangu-mangu).

Termasuk kata “kimbah” (mengimbah; mengais pasir), “benyai” (terlalu lembek; terlalu lunak), “sengih” (menyengih; membuka mulut sedikit hingga tampak giginya), “labres” (kalah besar), “ganyar” (tidak dapat lunak meski direbus [tentang ubi, kentang]), “kimpal” (padat [tidak berongga di dalamnya]), “cangut” (agak condong dan menonjol), “calang” (mencalang; meninjau; mengintai; mengintip).

ADVERTISEMENT

Ada pula “endong” (meng.en.dong; bermalam di rumah orang lain), “kendong” (me.ngen.dong; membawa sesuatu dengan membungkusnya dalam saputangan), “limpau” (melimpaui; menghindari), “luncas” (1. tidak mengenai sasaran; 2. lewat), “dengap” (1. berdengap; berdenyut keras [tentang jantung]; berdebar; 2. sesak dan cepat [tentang napas]), “lanjuk” (telanjuk; telanjur).

Kata “teleku” (berteleku; bertelekan dengan siku), “rayang” (merayang; merasa agak pening; pusing karena dipukul), “bentan” (jatuh sakit lagi sesudah agak sembuh; kambuh), “mahia” (inti; sumber), “simpak” (terpotong, patah pada batangnya), “randek” (merandek; berhenti karena sesuatu; terhenti), “pengar” (agak pening setelah bangun dari tidur yang tidak nyenyak).

Begitupun dengan “lantin” (lampu; lentera), “dempok” (berdempok: bertumbuk (dengan); berlanggaran dengan), “kancut” (cawat; celana dalam), “kerdak” (1. keladak; endap-endap, 2. barang yang tidak berharga), “sompoh” (menyompoh: membawa atau mendukung [anak dan sebagainya] di atas bahu atau pundak), “nestor” (orang tua yang bijak), “jeling” (menjeling; melihat ke samping tanpa menolehkan kepala), “fiasko” (kegagalan total; ketidakserasian).

ADVERTISEMENT

Juga dengan kata “sentol” (pendek gemuk), “tempah” (persekot; uang muka), “sangku” (kobokan), “ungkal” (keras kepala; tidak mau mendengarkan nasihat), “sergam” (tesergam; lebih tinggi dan besar [gunung, pohon]), “lengat” (melengat; mengetim [beras menjadi nasi]), “kembur” (berkembur; mengobrol; bercakap angin; membual), “gakari” (tugas; kewajiban), “gejuju” (menggejuju; bergumpal-gumpal; membubung tinggi [tentang awan, asap]).

Saya juga jarang mendengar orang mengatakan “merandak” (dari kata dasar “randak”) yang berarti “berjalan perlahan-lahan di landasan [tentang pesawat terbang])? Begitu pula dengan kata “sekrip” yang berpadanan dengan “buku tulis”? Kata “cangak” (mencangak) untuk mewadahi arti “mengulurkan kepala atau mengangkat muka untuk melihat”?

Terhadap lema-lema di atas, saya tidak bisa berhenti sebatas mengetahui, semuanya memang ada di KBBI VI Daring. Dan, selesai begitu saja sebagai bentuk keberuntungan karena sudah bisa secara spekulatif menebak bentukan-bentukan morfologis yang sebelumnya tidak saya ketahui. Apalagi artinya.

ADVERTISEMENT

Ada sejumlah pertanyaan yang menggelitik saya. Kira-kira pada rentang kapan kata-kata tersebut pernah berada atau bahkan memiliki frekuensi pemakaian yang relatif sering dalam realisasi pemakaian bahasa sehari-hari? Dalam konteks apakah kata-kata itu biasa digunakan?

Apakah ada peluang kata-kata, seperti “cekup” atau “mencekup”, yang mampu mewadahi makna pengertian yang lebih spesifik, bisa dipopulerkan? Adakah peluang ke arah sana? Kenapa tidak? Bukankah pepatah mengatakan, alah bisa karena biasa? Bukankah suatu kata yang semula jarang terdengar, tetapi ketika kemudian sering digunakan, lama-kelamaan masyarakat bahasa dapat menerimanya?

Ragam Arkais dan Klasik

Dan, jika sesekali muncul kata-kata arkais, misal “baibah” (bukti nyata), “buldan” (negeri, kota); “kadera” (kursi, tandu, usungan), “berus” (sikat), “pandau” (rawa), “umbang” (tampak besar dan menakutkan), “mejana” (sedang; semejana; semenjana), “bengoh” (bekerja keras), “bengah” (1. dalam keadaan duduk dengan menegakkan badan dan kepala; 2. sombong; angkuh), “syatar” (halaman buku; pagina), “dungas” (dengus).

ADVERTISEMENT

Lalu “rantus” (1. putus; rantas, 2. terjangkit penyakit; tertulari, 3. rancangan keputusan), “runjam” (merunjam; menusuk [menikam] dari bawah), “merduk” (barang [harta benda] yang tidak berharga), “semara” (cinta kasih; berahi; asmara), “takdis” (penyucian; pengudusan).

Juga “dangka” (duga; kira; sangka), “lencun” (licin), “onyang” (moyang), “jingap” (menjingap; menjenguk), “rencat” (terencat; tertahan; terhenti), “manzil” (rumah atau tempat perhentian [untuk mengaso, bermalam, dan sebagainya]), “mafela” (syal).

Atau, “amsal” (misal, umpama), “bijana” (tanah kelahiran), “dahina” (siang hari), “bedama” (parang), “penaka” (sebagai; seperti; seolah-olah), “dikara” (indah, mulia), “amerta” (tidak dapat mati), “seliri” (kursi), “sanda” (aku; yang diperhamba; sahayanda), “butala” (bumi; tanah), “acawi” (tukang kayu).

Demikian pula dengan kata klasik “ancala” (gunung), “arkian” (sesudah itu), “dewala” (dinding tembok sekeliling kota), “gering” (sakit), “keluli” (baja), “bigair” (tanpa; kecuali; melainkan), “manira” (saya; aku [untuk menyebut diri ketika berbicara dengan bawahan]).

ADVERTISEMENT

Bukankah pengenalan kedua ragam bahasa ini, arkais dan klasik, bisa menjadi pintu masuk, ketika muncul ketertarikan pada karya-karya sastra hikayat yang sudah ditransliterasi ke aksara latin? Seperti Hikayat Bakhtiar yang terdapat di Repositori Kemdikbud?

Atau, untuk lebih memahami bahasa Indonesia yang digunakan pada karya-karya sastra klasik Indonesia seperti Azab dan Sengsara, Siti Nurbaya, atau Salah Asuhan? Tentu saja dukungan akses pencarian di KBBI VI Daring jauh lebih praktis dilakukan.

Atau lagi, kalau muncul kata hasil tebakan yang mirip dengan nama orang, seperti “rasyid” (orang yang adil dan ikhlas); “zakiah” (suci, murni, bersih); “habibi” (kekasihku, kesayanganku). Terungkit pertanyaan, jangan-jangan kelak di masa mendatang orang tua mencari nama bagi putra dan putrinya dengan terlebih dahulu bermain gim tebak kata? Meski jumlah lema jenis itu tergolong kecil jumlahnya.

ADVERTISEMENT

Pun ketika hasil tebak kata yang muncul, seperti “skedul” (dan ini ada di KBBI VI Daring), meski diberi penanda sebagai ragam cakapan, apakah ia bisa berdampingan dengan kata “jadwal” dalam realisasi pemakaiannya? Atau “poskar”, bisakah ia bergantian pemakaiannya dengan “kartu pos”? Tentu saja dengan mempertimbangkan situasi pemakaiannya?

Serta, mengapa pada Kata Kita, saat dimasukkan kata “barbar” muncul notifikasi “kata tidak ada di dalam kamus”. Padahal jika dilacak di KBBI VI Daring, kata itu sudah masuk (artinya tidak beradab). Demikian pula dengan kata “tangan” (anggota badan), “apsari” (bidadari)? Apakah sumbernya dari kamus versi yang terdahulu?

Demikian pula kata “maulua” dari bahasa Minangkabau yang ada di KBBI VI Daring, tapi tidak ada hasil tebakan Kata Kita. Artinya pemindahan hak penggarapan suatu area persawahan dengan cara calon penggarap terlebih dahulu diminta kesediaannya oleh pihak pemilik untuk menyerahkan beberapa takaran padi.

ADVERTISEMENT

Sementara itu, sebaliknya ada hasil tebakan “sfinks” (patung berkepala laki-laki dan berbadan singa di Mesir). Namun, kata ini tidak tercantum di KBBI VI Daring. Demikian pula dengan kata “perusi” (terusi), “cekdel” (jujur; terus terang)?

Serapan Bahasa Daerah

Lalu, tatkala muncul hasil tebakan yang berupa kata serapan dari bahasa daerah, seperti “mentak” (mungkin, boleh jadi) dari bahasa Melayu Jakarta; “betong” (tempayan besar tempat air) dari bahasa Bali; “manana” (memasak sampai matang dengan menggunakan api kecil dalam jangka waktu lama) dari bahasa Bugis.

Lema “cerus” (menggoreng dengan lemak yang dicairkan) dari bahasa Gayo, “centet” (tetap kecil atau pendek; mengerut; susut) dari bahasa Melayu Jakarta, “lungse” dari bahasa Sunda berarti lesu dan dari bahasa Jawa berarti lewat waktu atau kasip, “madang” (tidak patuh pada adat) dari bahasa Dayak, “cuming” (cuma; hanya) dari bahasa Melayu Jakarta).

ADVERTISEMENT

Kemudian, lema “renyem” yang berarti gatal-gatal tubuhnya (jika sumber serapannya dari kata bahasa Sunda); tidak keruan terkait dengan rasa hati (jika sumber serapannya dari kata bahasa Melayu Jakarta).

Atau kata dari bahasa Minangkabau, seperti “suntih” (menyuntih; 1. menyayat-nyayat [daging], 2. mengoyak-ngoyakkan). Pun dengan kata “lunyut” (melunyut; lisut; kusut; berkerut, “pedusi” (perempuan; istri), “lintus” (lemah; lunak), “pondar” (pendek; gemuk), “lombar” (melombar; mengulur [tali]), “sundak” (menyundak; menyundul; membentur), “making” (berbau busuk sekali), “bontak” (gemuk bulat [tentang pipi]), “kaliki” (pepaya).

Realisasi pemakaiannya sebagai bagian dari khazanah kosakata bahasa Indonesia, cenderungkah hanya diucapkan dan dipahami oleh penutur dari kelompok etnik dari asal kata-kata tersebut?

Dan lagi, ada kata “pilong” (buta) yang menurut keterangan KBBI VI Daring berasal dari khazanah kosa kata bahasa Jawa. Wah, sebagai orang dari kelompok etnis ini pun, saya tidak akrab dengan kata tersebut.

ADVERTISEMENT

Saya lebih akrab dengan kata “wuta” atau “picek”. Kedua kata ini bahkan belum masuk kamus. Bagaimana dengan kata dari bahasa daerah, yang penutur bahasa daerah bersangkutan tidak merasa familier?

Demikian pula dengan kata “kacrek” (tidak mau lagi [karena takut atau malu]; jera; kapok). Saya lebih familier dengan kata “kapok” yang juga sudah masuk KBBI VI Daring. Atau dengan kata Jawa lainnya, “wegah”. Juga kata “tapang” (balai-balai dari kayu; dipan) relatif masih asing dalam pendengaran saya.

Begitu halnya dengan kata “rumrum” yang konon berasal dari bahasa Jawa. Sulit didapati lagi dalam konversasi sehari-hari. Entah dalam dialog pada seni pertunjukan tradisional ketoprak atau wayang. Artinya pun sedikit genit. Jika mendapat awalan “me-” jadilah “merumrum” (membelai-belai dan membujuk-bujuk [perempuan]).

ADVERTISEMENT

Ah, barangkali pertanyaan-pertanyaan menggelitik itu muncul, karena saya belum siuman dari kesadaran. Bahwa memang seharusnya lema-lema di KBBI VI Daring itu sudah seharusnya “jauh jauh jauh lebih banyak” dari kata-kata yang biasa digunakan dalam kegiatan berbahasa sehari-hari. Hanya, saya mesti mengakui secara jujur, seperti tidak berhadapan dengan kata-kata dari bahasa sendiri. ***

Mohamad Jokomono, SPd, MIKom. Mantan pekerja media.