Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.101.0

Konten dari Pengguna

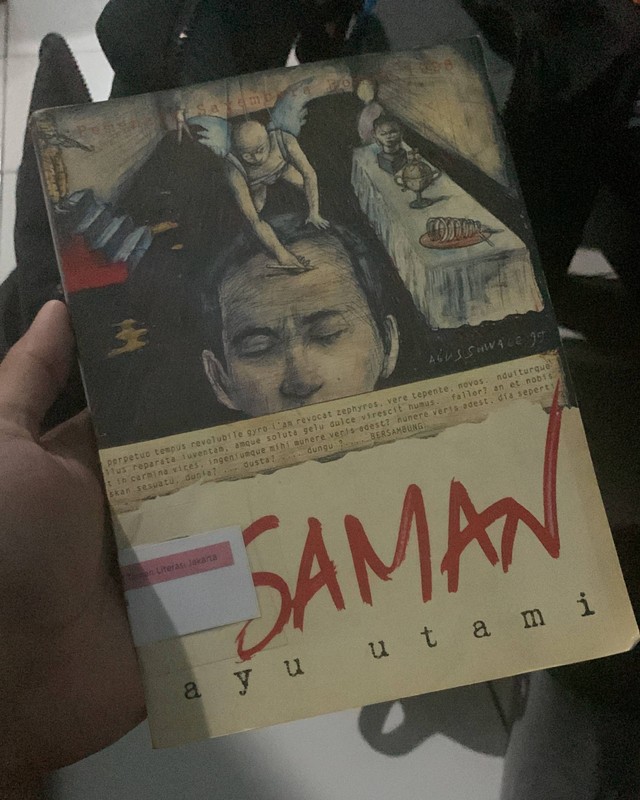

Ayu Utami, Saman, dan Isu Patriarki yang Menghambat Sastra Indonesia

26 September 2023 13:47 WIB

·

waktu baca 6 menitTulisan dari Muhammad Fariz Akbar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

Di New York, 21 Juni 1994, sebuah surat ditulis sebagai penutup novel. Isi suratnya adalah:

ADVERTISEMENT

Surat tersebut bukan ditulis oleh seorang lesbian kepada pasangan lesbiannya, Yasmin, karena Yasmin bukan seorang lesbian. Seorang tokoh laki-laki bernama Saman-lah yang menuliskan surat itu.

Surat tersebut menjadi penutup novel yang berhasil membuat kita gelagapan bahwa kesetaraan gender sudah tidak perlu diperjuangkan karena perempuan sudah berhasil memantapkan peran serta posisinya di hadapan kaum laki-laki.

Kritik Sosial di Dalam Karya Sastra

Begitulah kira-kira slogan bagi mereka yang ingin tetap menulis pada zamannya. Termasuk Ayu Utami, yang menulis naskah Saman yang kemudian diikutsertakan untuk menjadi roman terbaik sayembara Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 1998.

Sebelumnya, ia memperjuangkan kemerdekaan informasi dengan ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen, yang berujung pemecatannya dari kantor pers majalah Forum, yang waktu itu separuh sahamnya milik Tempo.

ADVERTISEMENT

Persis 10 hari sebelum lengsernya Soeharto beserta rezim Orde Baru-nya, dan tepat pada hari di mana terjadi peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti, 12 Mei 1998, Saman diluncurkan oleh penerbit KPG tanpa sensor apapun. Sebuah karya yang menurut pengakuan pengarangnya sendiri menjadi catatan dari zaman yang kritis dalam sejarah Indonesia karena persinggungan antara realitas dan kisah di dalam novelnya yang begitu kuat.

Novel karya Ayu Utami ini berdiri di bawah tekanan dan kegelapan informasi serta “kebebasan” yang sudah berasal dari sananya. Meskipun semua itu berasal dari embel-embel kesusastraannya, Saman berhasil menjadi cermin bagi zamannya.

Salah satu konflik sosial yang dimunculkan pengarang adalah bagaimana penduduk Lubukrantau terbelakang dan terbelit oleh kemiskinan di era modern. Kemudian, penduduk Lubukrantau yang menolak menyerahkan perkebunan karet mereka untuk ditanami sawit hingga diteror oleh orang asing.

ADVERTISEMENT

Selain itu, diceritakan tentang pembakaran perkebunan karet dan Wisanggeni, yang dituduh sebagai aktivis, dipenjara oleh orang asing selama berminggu-minggu sampai pada akhirnya melarikan dan mengasingkan diri, kemudian mengganti namanya menjadi Saman tanpa alasan khusus.

Namun, penggambaran zaman yang disertai kritik sosial di dalam karangan fiksi bukanlah hal baru bagi dunia kesusastraan Indonesia. Pada awal 1918, Marco Kartodikromo menerbitkan novel Student Hijo dalam cerita bersambung di surat kabar Sinar Hindia (Semarang).

Novel tersebut berfokus pada perjuangan kaum pribumi untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang setara dengan kaum kolonial. Pada saat itu, novel tersebut dianggap sebagai “bacaan liar” oleh pemerintah kolonial Belanda. Marco berkali-kali dijebloskan ke penjara hingga pada 1935 ia meninggal di Digul setelah bertahun-tahun mendekap di dalam penjara.

ADVERTISEMENT

Di zaman Orde Baru juga sudah ada Pramoedya Ananta Toer yang melakukan hal yang sama dengan hasil akhir yang sama juga. Pram berkali-kali dijebloskan ke dalam penjara dan disertai dengan pelarangan peredaran buku-bukunya.

Pengaruh Ayu Utami

Bersamaan dengan konflik sosial, politik, budaya, dan agama yang juga dimunculkan di dalam novel, Ayu Utami dengan Saman-nya dinobatkan sebagai tokoh pembaharu dalam penulisan novel Indonesia mutakhir. Sebuah predikat yang belum pernah disandang oleh pengarang perempuan sebelumnya.

Hal ini diungkapkan oleh Korrie Layun Rampan di dalam buku Angkatan 2000 dalam Sastra Indonesia. Surat dari Saman yang ditujukan kepada Yasmin merupakan bukti nyata bahwa kevulgarannya justru memaksa kita untuk menyerahkan masa depan novel Indonesia, yang diyakini oleh kritikus sastra, Sapardi Djoko Damono, akan berada di tangan kaum perempuan.

ADVERTISEMENT

Ia mengangkat isu feminisme dengan usaha mendekonstruksi ideologi patriarki serta yang paling membedakan adalah keberanian untuk mendeskripsikan peristiwa percintaan melalui sudut pandang perempuan. Baik dari sudut pandang penulis sebagai perempuan maupun sudut pandang berbagai tokoh-tokoh perempuannya.

Bahkan, isu kesetaraan gender di dalam novel itu seolah sudah usang. Sebab, yang terjadi adalah kebalikan dari paradigma yang berusaha diangkat oleh penulis, yaitu perempuan yang berkuasa di atas laki-laki.

Diiringi dengan pencetakan ulang novelnya dengan jumlah yang relatif tinggi serta yang paling penting, kemunculannya disusul oleh pengarang lainnya. Salah satunya Dee (Dewi Lestari). Pada Supernova I: Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh, tokoh Dhimas dan Reuben secara mengejutkan hadir sebagai pasangan gay.

ADVERTISEMENT

Hal ini belum pernah ditemukan dalam novel sebelumnya untuk kemudian diteruskan oleh Nova Riyanti Yusuf dengan Mahadewa Mahadewi. Novel ini mengangkat seorang tokoh yang menjalani praktik kehidupan transgender. Kemudian, berturut-turut pengarang perempuan hadir untuk mengamini perkataan Sapardi. Seperti Djenar Mahesa Ayu, Eliza V. Handayani, Helinatiens, dan lain-lain.

Budaya Patriarki dan Sastra Indonesia

Di dalam Bibliografi Sastra Indonesia, sampai tahun 2000 tercatat ada 5.506 pengarang novel dan berbagai kumpulan cerpen. Dari ribuan pengarang tersebut, pengarang wanita tercatat hanya berjumlah 45 orang sampai tahun 1996 ketika penelitian dilakukan.

Secara latar belakang sosio historis, masyarakat Indonesia masih percaya bahwa kegiatan menulis berkaitan dengan tingkat kecerdasan yang dicapai melalui pendidikan. Jelas bahwa perempuan jauh tertinggal dari kaum laki-laki dalam hal akses pendidikan sejak awal.

ADVERTISEMENT

Budaya patriarki yang masih mengakar juga menjadi salah satu penyebabnya. Laki-laki dianggap lebih baik dan memiliki peran dalam sektor publik dalam masyarakat yang berdasarkan budaya patriarki.

Sementara itu, perempuan dianggap lebih rendah dan memiliki peran dalam sektor domestik. Menulis karya sastra lebih pantas dilakukan oleh laki-laki, terutama ketika dianggap sebagai pekerjaan yang penting dalam peradaban masyarakat dan dicatat dalam buku-buku sejarah sastra.

Sebaliknya, perempuan yang bekerja di sektor domestik melakukan hal-hal di dalam rumah tangga mereka dengan tujuan memancing perhatian lawan jenis, mengurus anak-anak mereka, dan membantu suami mereka.

Nafkah dianggap sebagai tanggung jawab suami, perempuan yang bekerja dianggap sebagai pekerjaan sambilan atau membantu suami. Perempuan yang terlibat dalam aktivitas penulisan sastra dianggap memiliki kualitas yang lebih rendah daripada penulis pria.

Bahkan, di tengah kemunculan karya para pengarang perempuan, tanggapan negatif terhadap kreativitas tetap terus hadir sebagai bukti betapa dominannya kultur patriarki. Salah satunya, tanggapan dari David Krisna Alka, yang mengatakan karya-karya tersebut sebagai karya yang anti-intelektualisme.

ADVERTISEMENT

Menjadikan imaji seks begitu liar dan jauh dari kesantunan, seakan tak ada bahan lain yang lebih mencerdaskan dan menyadarkan daripada mengarang seputar daerah selangkangan. Dilanjutkan oleh Sunaryono Basuki K.S. dengan nada sama yang menanggapi bahwa para sastrawan perempuan lebih memilih mengeksploitasi seks dan tubuh mereka di dalam karyanya agar lebih cepat populer dan dikenal secara luas.

Budaya seperti ini yang dapat dijadikan sebagai salah satu penyebab minimnya pengarang perempuan sebelum angkatan 2000. Isu gender sebetulnya telah bertanggung jawab atas perkembangan novel Indonesia, akan tetapi masih didominasi oleh pengarang laki-laki.

Karya klasik seperti Siti Nurbaya karya Marah Rusli, Bumi Manusia dan Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer, dan Burung-burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya juga mengangkat isu gender yang cukup dominan.

ADVERTISEMENT

Satu-satunya novelis perempuan yang produktif sebelum angkatan 2000 adalah Nh. Dini. Ia memulai karya kepenulisannya pada awal 1960. Hampir setiap novel yang ditulis Dini berfokus pada kemandirian perempuan dan masalah yang dihadapinya. Akibatnya, banyak kritikus sastra mengatakan bahwa Dini adalah salah satu pengarang perempuan Indonesia yang memasukkan semangat feminisme ke dalam karyanya.