Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Konten dari Pengguna

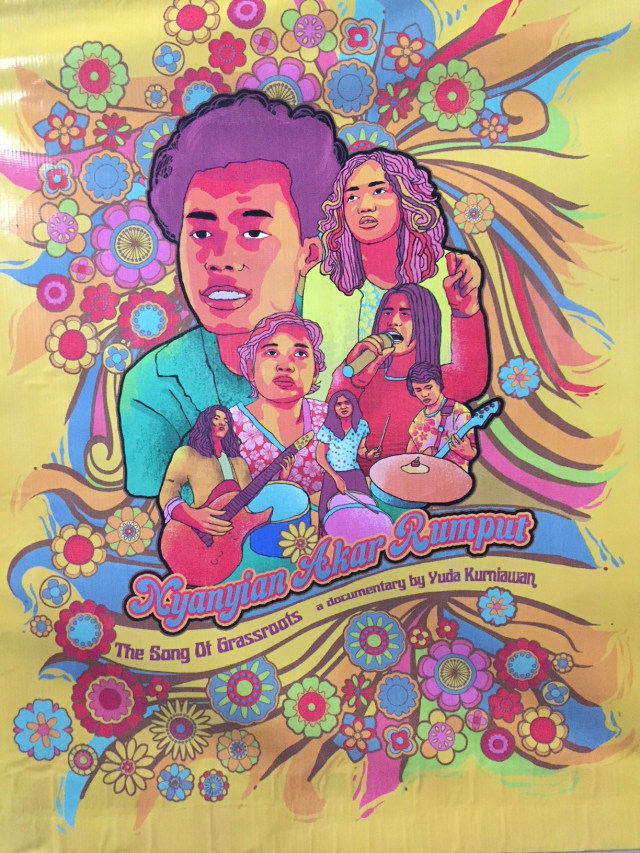

'Nyanyian Akar Rumput': Widji Thukul dan Warisan yang Ia Tinggalkan

20 Januari 2020 12:12 WIB

Diperbarui 6 Agustus 2020 13:17 WIB

Tulisan dari Shandy Gasella tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

Hilang tak tentu rimbanya, mati tak ada kuburnya. Begitulah nasib yang menimpa Widji Thukul, aktivis kemanusiaan sekaligus sastrawan/seniman yang dihilangkan bersama belasan aktivis lainnya, diduga diculik militer pada sekitaran Juli 1998 pasca Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) atau disebut juga sebagai Peristiwa Sabtu Kelabu, yakni peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat, yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan), lantas terjadi kerusuhan yang meluas hingga ke beberapa wilayah di Jakarta. Pemerintah saat itu menuduh Widji Thukul, salah seorang dari bagian Partai Rakyat Demokratik, sebagai dalang kerusuhan tersebut.

ADVERTISEMENT

Dan peristiwa tersebut hanyalah satu dari sekian banyak usaha yang telah dilakukan Widji Thukul dalam mengkritik Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto yang sangat fasis dan represif.

apa gunanya ilmu

kalau hanya untuk mengibuli

apa guna baca buku

kalau mulut kau bungkam melulu

di mana-mana moncong senjata

berdiri gagah

kongkalikong

dengan kaum cukong

di desa-desa

rakyat dipaksa

menjual tanah

tapi, tapi, tapi, tapi

dengan harga murah

apa guna baca buku

kalau mulut kau bungkam melulu

Bait di atas berasal dari puisi tulisan Widji Thukul berjudul ‘Di Bawah Selimut Kedamaian Palsu’. Film dokumenter ‘Nyanyian Akar Rumput’ karya Yuda Kurniawan (‘Balada Bala Sinema’) ini dimulai dengan sebuah footage (rekaman video) yang menampilkan Widji Thukul tengah membacakan dengan irama setengah melagu puisi yang dianggap berbahaya oleh rezim Orde Baru tersebut.

Tentu belum semua orang kenal Widji Thukul. Namanya masih kalah tenar dari Tukul Arwana. Buku-buku teks sejarah di sekolah pun saya kira tak mencatatkan namanya dalam satu bab pun, misalnya tentang mengenal masa reformasi di Indonesia (dan tolong koreksi jika saya salah lewat kolom komentar ya). Dan ia salah seorang yang menjadi kunci kejatuhan rezim Orde Baru, membuka pintu demokrasi di Indonesia yang memberi kita, saat ini, privilese untuk dapat bersuara dengan lebih merdeka, termasuk misalnya mengkritik pemerintah sekeras-kerasnya dan penuh keterbukaan tanpa perlu merasa takut lagi untuk diculik, paling sial mungkin dibawa ke pengadilan dengan dakwaan perbuatan tidak menyenangkan. Hak bersuara secara merdeka yang kita miliki saat ini sepatutnya tidak kita take it for granted. Widji Thukul hilang tak ketahuan rimbanya, apakah ia masih hidup atau mati, lantaran karena ia bersuara memperjuangkan hal-hal yang ia yakini.

ADVERTISEMENT

Tanpa perlu berpanjanglebar, Yuda sebagai sutradara, produser, editor, dan saya yakini, mungkin juga bertindak sebagai juru kamera (dalam daftar kredit di situs filmindonesia.or.id tidak tercantum siapa juru kameranya), jeli sekali untuk secara efektif mengenalkan siapa Widji Thukul lewat secuplik footage tadi, yakni saat dirinya berpuisi mengkritik pemerintah otoriter. Lantas kita mendapat gambaran yang jernih siapa Widji Thul dalam skema politik pra-refomasi.

Sebelum ini sudah ada film fiksi berjudul ‘Istirahatlah Kata-kata’ bikinan Yosep Anggi Noen yang bercerita tentang Widji Thukul, tetapi bukan soal apa yang ia perjuangkan. Film itu malah mengarang-ngarang sendiri (dan itu sah-sah saja by the way), mengandai-andai apa yang dilakukan Widji Thukul saat kabur dari kejaran pemerintah yang hendak membungkamnya, tanpa kita diberi konteks yang jernih mengapa ia diburu. Ya makanya baca sejarah kontemporer, Bro! Barangkali begitu bunyi director statement sang sutradara.

ADVERTISEMENT

Widji Thukul meninggalkan seorang istri bernama Siti Dyah Sujirah alias Sipon, anak perempuan bernama Fitri Nganthi Wani, dan anak bungsu bernama Fajar Merah. Ketiganya hingga kini masih berjuang mencari kebenaran atas nasib yang menimpa sang kepala keluarga yang mereka cintai tersebut. Lewat pengakuan Fitri kita tahu bahwa Sipon, sang ibu, mengalami depresi hingga keteteran mengasuh kedua anaknya (saat Widji Thukul menghilang, Fajar masih berusia dua tahun).

Tak terbayangkan beratnya hidup bagi Sipon dan kedua anaknya. Hingga kemudian Fajar menjelma menjadi musikus, melagukan puisi-puisi karangan sang Bapak dengan sentuhan seninya sendiri, lewat band bernama Merah Bercerita. Seperti saya, dan saya yakini banyak di antara kita, Fajar pun tak begitu mengenal sosok Bapaknya sendiri, lantaran ia masih balita saat ditinggalkan Sang Bapak. Ia mengenal sosok Bapaknya sang aktivis pembela kaum marjinal dari bacaan-bacaan dan cerita-cerita dari orang-orang yang mengaguminya. Fajar mewakili sudut pandang penonton pada umumnya, dan pilihan membuatnya sebagai fokus cerita merupakan hal yang tepat dilakukan Yuda.

ADVERTISEMENT

Berkali-kali saya tercekat, merenung, dan tak kuasa membendung aliran emosi kala menyaksikan film ini. Dalam sebuah footage, Sipon menerima penghargaan untuk Widji Thukul dari sebuah lembaga, sesaat setelah menerima piagam ia diwawancarai, dan Sipon adalah orang yang sangat artikulatif juga pandai (kalau tidak Widji Thukul tentu tidak akan naksir padanya ya kan), tetapi pada momen tersebut kata-kata tak keluar dari mulutnya. Matanya penuh riak air yang terbendung, bibirnya bergetar kelu, dan lantas ia beranjak meninggalkan para pewawancara. Kamera (siapa pun sang juru kameranya, Anda hebat!) lantas mengikuti Sipon yang berjalan ke arah kursi di tengah-tengah hadirin yang lain. Seketika itu ia jatuh pingsan. Seketika itu kita dibuat tercekat, seolah kita bersama Sipon ikut menanggung beban yang begitu beratnya ia pikul selama itu.

Yuda memiliki bakat luar biasa sebagai sutradara sekaligus pencerita yang baik. Film ini memiliki beat (irama) dan struktur seolah film fiksi yang skenarionya ditulis dengan mumpuni. Ada babak pengenalan tokoh-tokoh “protagonis” kita, masalah apa yang mereka hadapi, lalu apa tindakan mereka menghadapi masalah tersebut, dan ujungnya ada rekonsiliasi yang terjadi pada mereka. Karakter-karakter di film dokumenter ini memiliki character arc-nya masing-masing. (Itu) seperti struktur di film fiksi kan?

ADVERTISEMENT

Dan karena diarahkan sedemikian rupa, film dokumenter ini tak pernah terasa membosankan, kecuali bagian yang menyoroti isu pilpres 2014 (nanti saya akan kembali ke persoalan ini). Nah, lancar bercerita, tetapi Yuda kurang inventif dalam hal teknis baik pengambilan gambar maupun penyuntingan. Film ini secara tampilan amat “biasa” laiknya dokumenter pada umumnya, tanpa kebaruan apa pun. Dalam hal penyutradaraan film dokumenter yang menawarkan kebaruan, saya mesti memuji Shalahuddin Siregar (‘Negeri di Bawah Kabut’), tontonlah dan Anda akan mengerti apa yang saya bicarakan.

Sekarang ke soal pilpres. Ada narasi dalam film yang menekankan bahwa Sipon, seorang pengagum Jokowi sejak beliau masih menjadi Walikota Solo, menaruh harapan yang tinggi agar Jokowi yang kemudian terpilih menjadi Presiden lewat Pilpres 2014, membantu pengungkapan kebenaran atas nasib yang menimpa sang suami. Sayang, Yuda tidak tegas “bersuara” atau mengkritik Sang Presiden terhadap sikapnya yang hingga hari ini belum terbukti menunjukkan kesungguhannya dalam menyingkap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

ADVERTISEMENT

Padahal lewat film ini Yuda, sebagai pribadi, punya privilese untuk juga bersuara mengkritik penguasa agar menepati janji-janjinya. Alangkah sayangnya kesempatan berharga itu ia lewatkan, dan sekarang keadaan tak seperti dulu seperti di zaman Orde Baru, kita bebas mengutarakan kritik seterbuka mungkin.

Tontonlah film yang penting yang menggerakkan kemanusiaan kita ini, selagi masih tayang secara terbatas di beberapa bioskop di sejumlah kota besar. Sang sutradara berujar bahwa ia mengharapkan agar Presiden Jokowi mau menonton film ini, dan lewat artikel ulasan ini saya ikut mendukung atas perlunya sesegera mungkin Pak Presiden untuk menonton film ini. Saya penasaran apakah beliau tahu bahwa nama asli Widji Thukul adalah Widji Widodo. Di dunia barat, nama belakang itu berarti menunjukkan nenek moyang yang sama lho.

ADVERTISEMENT

Mengetahui fakta bahwa Widji Thukul dihilangkan secara paksa, tidak sama dengan mengalami sendiri, menyaksikan kisah hidup anggota keluarganya sepeninggal dirinya. Fakta saja adalah sebuah kenyataan yang mati, sedangkan film ini menghidupkannya, memberinya nilai dan emosi, maka kita sebagai manusia — makhluk yang memiliki rasa dan karsa, dapat ikut ngrasani dan tergerak. Yuda sedang ikut menceritakan perjuangan Widji Thukul, Yuda sedang ikut menanyakan di mana rimba Widji Thukul berada, sebab cerita ini belum tamat!