Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Konten dari Pengguna

Geliat Oligarki Politik: Demokrasi Indonesia dalam Jebakan Konstitusi

11 Mei 2025 13:40 WIB

·

waktu baca 9 menitTulisan dari Tia Setiadevi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

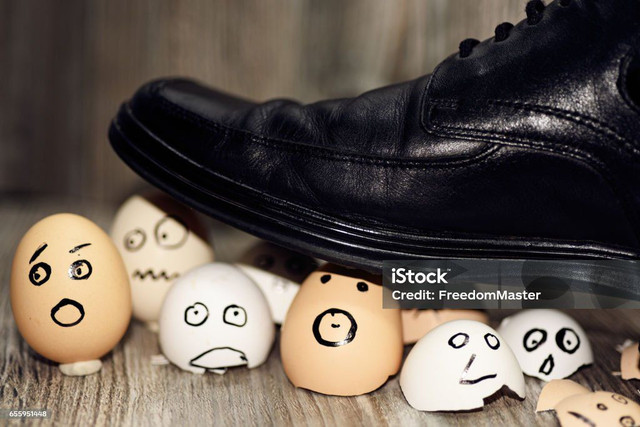

Ketika dengung kata "demokrasi" terus didengungkan sebagai mantra sakti penyelamat bangsa, sebuah fenomena lain diam-diam menggerogoti substansinya dari dalam: oligarki politik. Bagaikan rayap yang menggerus kayu, oligarki menggerogoti fondasi sistem demokrasi Indonesia tanpa terlihat mata telanjang. Yang tersisa hanya fasad demokrasi prosedural berbalut konstitusionalisme semu.[1]

ADVERTISEMENT

Ketika Demokrasi Dipaksa Berurusan dengan Uang

Mari jujur sejenak. Politik Indonesia hari ini adalah politik ber-price tag mahal. Hitung saja: biaya kampanye, mahar politik, hingga "serangan fajar" yang tak pernah tersentuh hukum. "Politik biaya tinggi" bukan sekadar istilah, tapi realitas telanjang yang membuat hanya mereka dengan modal finansial besar yang mampu bertahan dalam arena pertarungan elektoral.[2]

"Ongkos politik Indonesia mungkin salah satu yang termahal di dunia," ujar Profesor Jeffrey Winters, pakar oligarki dari Northwestern University. Menurutnya, hal ini menciptakan "pembajakan demokrasi" oleh segelintir elit ekonomi yang mampu mengonversi kekayaan menjadi kekuasaan politik lewat berbagai mekanisme elektoral yang secara formal konstitusional.[3]

Partai Politik: Dari Kendaraan Ideologi Menjadi Perusahaan Keluarga

Lihatlah peta partai politik Indonesia. Berapa banyak yang benar-benar berdiri di atas fondasi ideologi? Atau jangan-jangan lebih tepat disebut sebagai PT (Perseroan Terbatas) dengan saham mayoritas dipegang keluarga tertentu?[4]

ADVERTISEMENT

Partai A dipimpin ayah, partai B dipimpin putrinya, partai C dikendalikan keluarga besar konglomerat. Regenerasi kepemimpinan lebih mirip suksesi bisnis keluarga ketimbang proses kaderisasi berbasis meritokrasi. Ketum partai yang sama selama dua dekade menjadi pemandangan lumrah, seakan kepemimpinan adalah hak waris yang tak tergoyahkan.[5]

Kondisi ini menciptakan apa yang disebut politisi Singapura Kishore Mahbubani sebagai "demokrasi Potemkin"—fasad indah yang menutupi realitas oligarkis di baliknya.[6] Konstitusi kita memang menjamin kebebasan berserikat dan membentuk partai politik, tapi di lapangan, partai telah menjadi gerbang eksklusif yang dijaga ketat oleh segelintir elit.

"Circulating Elite": Wajah Lama di Panggung Berbeda

Perhatikan sejenak wajah-wajah yang mengisi kursi kekuasaan eksekutif dan legislatif dari masa ke masa. Bukankah itu wajah-wajah yang sama, hanya berganti kostum dan panggung? Seorang menteri menjadi gubernur, lalu menjadi calon presiden. Seorang gubernur menjadi menteri, lalu menjadi anggota dewan pertimbangan.[7]

ADVERTISEMENT

Fenomena "circulating elite" ini persis seperti yang diteorikan sosiolog Italia Vilfredo Pareto hampir seabad lalu. Elit lama tidak pernah benar-benar tergantikan—mereka hanya berotasi, berpindah posisi, terkadang berganti baju partai, namun tetap mendominasi lanskap kekuasaan.[8]

Maka tidak mengherankan jika kebijakan publik lebih mencerminkan kepentingan elit ketimbang aspirasi rakyat kebanyakan. Representasi politik telah tereduksi menjadi sekadar ritual elektoral lima tahunan.[9]

Ketika Konstitusi Menjadi Legitimasi Oligarki

Pertanyaan mendasarnya: apakah kerangka konstitusional kita secara tak sengaja menyuburkan oligarki? UUD 1945, bahkan setelah empat kali amandemen, diam-diam memiliki celah yang memungkinkan konsentrasi kekuasaan politik pada segelintir elit.[10]

Ambil contoh sistem presidential threshold yang mengharuskan pencalonan presiden didukung partai atau koalisi partai dengan jumlah kursi tertentu di DPR. Meski berbalut argumen penguatan sistem presidensial, ia secara efektif menjadi filter yang menyaring kandidat non-mainstream dan menguntungkan partai-partai besar yang notabene dikuasai oligark.[11]

ADVERTISEMENT

Belum lagi ketentuan parliamentary threshold yang kini mencapai 4%. Dengan dalih menyederhanakan sistem kepartaian, aturan ini justru meminggirkan partai-partai kecil dan mengokohkan dominasi partai-partai mapan yang telah menikmati privilege dari kekuasaan yang mereka pegang secara bergantian.[12]

Media, Modal, dan Manipulasi Opini

Bagaimana oligarki memperkuat cengkeramannya? Salah satunya melalui penguasaan media mainstream. Perhatikan struktur kepemilikan media besar di Indonesia—berapa banyak yang bertautan langsung dengan tokoh-tokoh politik atau partai politik?[13]

"Konglomerasi media telah menciptakan lanskap informasi yang bias, di mana kepentingan pemilik modal seringkali mendikte agenda pemberitaan," ungkap Ignatius Haryanto, pengamat media dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.[14] Maka tak heran jika narasi media kerap bias menguntungkan kelompok oligarki tertentu.

Di era digital, manipulasi semakin canggih dengan algoritma media sosial dan pasukan buzzer bayaran yang menyebarkan propaganda. Polarisasi masyarakat bukan sekadar ekses dari perbedaan pilihan politik, melainkan strategi yang sengaja dirancang untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu substantif.[15]

ADVERTISEMENT

Patronase Politik: Warisan Feodal dalam Bungkus Modern

Di tengah hiruk-pikuk demokrasi elektoral, relasi patron-klien tetap menjadi pola dominan dalam politik Indonesia. Bupati loyal pada gubernur, gubernur setia pada pusat, dan semua bergantung pada jaringan patronase yang bermuara pada oligarki ekonomi-politik.[16]

"Indonesia memiliki demokrasi elektoral yang cukup kokoh, tapi masih sangat lemah dalam demokrasi substansial," kata Eve Warburton, peneliti politik Indonesia dari National University of Singapore.[17] Ia menekankan bahwa meski prosedur demokrasi dijalankan, esensi kedaulatan rakyat masih jauh dari kenyataan.

Sistem patronase ini dilanggengkan melalui berbagai kebijakan yang tampak legal-konstitusional: dana aspirasi anggota dewan, dana bantuan sosial, hingga transfer fiskal dari pusat ke daerah yang sarat kepentingan politik. Semua berjalan dalam koridor hukum namun substansinya jauh dari semangat kedaulatan rakyat yang diamanatkan konstitusi.[18]

ADVERTISEMENT

Hukum yang Tak Mampu Menjangkau Oligarki

UU Anti Monopoli, UU Pemilu, UU Partai Politik—semua hadir dalam semangat membatasi dominasi segelintir elit. Namun dalam praktiknya, hukum seolah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. KPK yang seharusnya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi politik kini perlahan dilemahkan melalui berbagai kebijakan yang—ironisnya—sejalan dengan konstitusi.[19]

Hakim Konstitusi mantan Ketua MK Hamdan Zoelva pernah mengatakan, "Kelemahan sistem kita bukan pada konstitusi, tapi pada implementasi dan penegakan hukumnya."[20] Namun benarkah demikian? Atau jangan-jangan, kerangka konstitusional kita sendiri perlu ditinjau ulang karena secara struktural memfasilitasi oligarki?

Melampaui Pendekatan Legalistik

Kritik terhadap oligarki seringkali terjebak dalam pendekatan legalistik yang sempit: mengubah pasal ini, merevisi ayat itu. Padahal, seperti dikatakan pemikir Italia Antonio Gramsci, hegemoni berjalan melalui mekanisme yang lebih halus dari sekadar aturan formal.[21]

ADVERTISEMENT

Oligarki bertahan bukan sekadar karena kerangka hukum yang menguntungkan mereka, tapi juga karena kemampuan mereka menanamkan konsensus palsu dalam masyarakat. Ketika rakyat percaya bahwa "politik memang kotor" atau "tak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah sistem", itulah saat oligarki merayakan kemenangannya.[22]

Pengamat politik Rocky Gerung pernah berujar, "Indonesia punya konstitusi demokratis tapi kultur politiknya feodal dan ekonominya oligarkis."[23] Maka, mereformasi sistem tak cukup sekadar mengganti pasal-pasal konstitusi, tapi juga membangun budaya politik yang lebih partisipatif dan kritis.

Menuju Demokrasi Substansial

Jika oligarki adalah penyakit yang menggerogoti demokrasi Indonesia, maka penguatan partisipasi politik warga adalah antibiotiknya. Ketika warga aktif mengawasi kekuasaan, mendorong transparansi, dan berani meminta akuntabilitas, ruang gerak oligarki akan menyempit dengan sendirinya.[24]

ADVERTISEMENT

Gerakan-gerakan sosial progresif seperti yang muncul dalam aksi tolak UU Cipta Kerja tahun 2020 menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat sipil semakin matang. Ini adalah modal sosial yang harus terus dipupuk untuk mengimbangi dominasi oligarki.[25]

Pada akhirnya, oligarki politik dalam bingkai konstitusional adalah tantangan demokratisasi yang tak bisa diselesaikan semalam. Ia membutuhkan perjuangan panjang dan komitmen setiap warga negara untuk tidak menyerah pada status quo.

Sebab seperti diingatkan filsuf Yunani Aristoteles ribuan tahun lalu, "Demokrasi yang sejati bukan sekadar tentang prosedur pemilihan, tapi tentang bagaimana kekuasaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang."[26]

Kesimpulan: Merajut Kembali Demokrasi yang Inklusif

Mengurai benang kusut oligarki dari rajutan demokrasi Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar reformasi konstitusional. Ia menuntut transformasi fundamental dalam kultur politik, penguatan civil society, dan komitmen elite politik untuk membuka diri terhadap partisipasi yang lebih luas.[27]

ADVERTISEMENT

Tantangannya memang berat. Oligarki telah berakar kuat dan berhasil beradaptasi dengan berbagai perubahan sistem politik. Namun jika demokrasi Indonesia ingin lebih dari sekadar prosedural, melawan dominasi oligarki adalah pertaruhan yang tak bisa ditawar.

Karena pada akhirnya, demokrasi sejati adalah tentang kedaulatan rakyat—bukan segelintir elit dengan akses modal dan kekuasaan. Ketika oligarki terus menguat dalam bingkai konstitusional, yang terkikis bukan hanya kualitas demokrasi, tapi juga harapan akan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.[28]

Daftar Pustaka

[1] Hadiz, Vedi R. & Richard Robison. (2014). Ekonomi Politik Oligarki Indonesia. Jakarta: LP3ES.

[2] Mietzner, Marcus. (2020). Funding Pilkada: Illegal Campaign Financing in Indonesia's Local Elections. Contemporary Southeast Asia, 42(1), 32-53.

[3] Winters, Jeffrey A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.

ADVERTISEMENT

[4] Muhtadi, Burhanuddin. (2019). Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery. Palgrave Macmillan.

[5] Slater, Dan. (2018). Cartelisation in Southeast Asia: Varieties, Origins, and Consequences of Party System Institutionalisation. Cambridge University Press.

[6] Mahbubani, Kishore. (2020). Has the West Lost It?: A Provocation. Penguin Books.

[7] Aspinall, Edward & Ward Berenschot. (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Cornell University Press.

[8] Pareto, Vilfredo. (1968). The Rise and Fall of the Elites: An Application of Theoretical Sociology. Transaction Publishers.

[9] Power, Thomas P. (2018). Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 54(3), 307-338.

[10] Indrayana, Denny. (2008). Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition. Kompas Book Publishing.

ADVERTISEMENT

[11] Butt, Simon. (2015). The Constitutional Court and Democracy in Indonesia. Brill Nijhoff.

[12] Choi, Nankyung. (2018). Local Politics in Indonesia: Pathways to Power. Routledge.

[13] Tapsell, Ross. (2017). Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution. Rowman & Littlefield.

[14] Haryanto, Ignatius. (2011). Menilik Pers, Media, dan Kekuasaan di Indonesia. Kepustakaan Populer Gramedia.

[15] Lim, Merlyna. (2017). Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia. Critical Asian Studies, 49(3), 411-427.

[16] Berenschot, Ward. (2018). Informal Clientelism in Indonesia. The Oxford Handbook of the Politics of Development, 462-477.

[17] Warburton, Eve. (2020). Polarisation in Indonesia: What If Perception Really Is Reality? New Mandala.

ADVERTISEMENT

[18] Davidson, Jamie S. (2018). Indonesia's Changing Political Economy: Governing the Roads. Cambridge University Press.

[19] Butt, Simon & Tim Lindsey. (2016). Indonesian Law. Oxford University Press.

[20] Zoelva, Hamdan. (2016). Mengawal Konstitusionalisme. Konstitusi Press.

[21] Gramsci, Antonio. (1971). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers.

[22] Ford, Michele & Thomas B. Pepinsky. (2013). Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics. Cornell University Press.

[23] Gerung, Rocky. (2019). Republik Sinema. Penerbit Buku Kompas.

[24] Lane, Max. (2019). Decentralization and Its Discontents: An Essay on Class, Political Agency and National Perspective in Indonesian Politics. ISEAS-Yusof Ishak Institute.

[25] Fossat, Sissel Bo, Airlangga Pribadi & Kevin O'Rourke. (2020). Indonesian Politics and Society: A Reader. Routledge.

ADVERTISEMENT

[26] Aristotle. (1984). The Politics. University of Chicago Press.

[27] Mietzner, Marcus. (2020). Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism. Democratization, 27(6), 1021-1036.

[28] Aspinall, Edward & Marcus Mietzner. (2019). Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 55(3), 295-317.