Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

ADVERTISEMENT

Salah satu efek Perang Dunia II yang paling dikenal adalah terbelahnya Jerman. Sebagai biang kerok perang yang akhirnya menelan kekalahan, masuk di akal jika para pemenang perang kemudian memutuskan untuk menjinakkan negara ini.

ADVERTISEMENT

Celakanya, para pemenang perang pun kemudian terbelah menjadi dua kubu yang masing-masing dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadilah kemudian Jerman dibagi dua di mana kota Berlin menjadi simbol pembagian ini.

Dalam bukunya yang berjudul Football Against the Enemy, jurnalis Simon Kuper menceritakan bagaimana terbelahnya Berlin menjadi Berlin Barat dan Timur berpengaruh terhadap aktivitas persepakbolaan. Pemerintah komunis Jerman Timur sebenarnya sudah mendirikan klub Dynamo Berlin yang dirancang untuk menjadi klub kebanggaan kota dan negara, akan tetapi warga Berlin pada dasarnya sudah telanjur jatuh cinta dengan klub tradisional kota tersebut, Hertha.

Selain karena sangat bersifat artifisial, Dynamo Berlin juga dikenal sebagai klub yang doyan bermain kotor demi meraih gelar juara. Dikuasai oleh polisi rahasia Jerman Timur, Stasi, hanya Dynamo Dresden-lah klub yang mampu menandingi Dynamo Berlin dalam urusan gelar juara di Oberliga Jerman Timur. Inilah yang membuat warga Berlin Timur tidak pernah mencintai klub tersebut.

ADVERTISEMENT

Sebelum Hertha melakukan bedol desa ke Olympiastadion, mereka bermarkas di Stadion am Gesundbrunnen dan karena lokasinya yang berada dekat dengan Tembok Berlin, banyak pencinta Hertha dari Berlin Timur yang kerap secara sembunyi-sembunyi mencuri dengar dari stadion tersebut. Jika stadion bergemuruh, mereka turut bersorak. Begitulah cara mereka menikmati sepak bola dari balik tembok jahanam tersebut.

Ketika pada 1963 Hertha akhirnya hengkang dari Stadion am Gesundbrunnen, para pendukung Hertha di Berlin Timur pun kemudian memutar otak. Karena mencuri dengar sudah tak mungkin lagi, mereka pun mau tidak mau harus mencari cara lain.

Akhirnya gerombolan ini pun membentuk sebuah kelompok rahasia bernama (tidak resmi) Hertha Society. Setiap bulan, mereka mengadakan pertemuan dan pada pertemuan tersebut, mereka didatangi oleh petinggi serta pemain Hertha yang kemudian bercerita tentang bagaimana keadaan Hertha.

ADVERTISEMENT

Situasi di Berlin Timur ini berlangsung sejak 1961 sampai dengan 1989. Nyaris 30 tahun lamanya mereka yang mencintai Hertha harus terpisah dari klub kesayangan. Banyak dari para pendukung Hertha ini yang kemudian masuk ke dalam daftar intaian Stasi dan setiap kali mereka menyaksikan pertandingan sepak bola yang melibatkan tim dari Barat (tidak hanya Jerman Barat), mereka harus rela dibuntuti aparat.

Tarik Ulur Politik di Trieste

Selain Jerman, biang kerok Perang Dunia II lainnya adalah Italia. Di bawah Benito Mussolini, negara semenanjung ini kembali menjadi agresor laiknya pada era Imperium Romawi.

Jika Jerman banyak menginvasi negara-negara Eropa, aktivitas Italia lebih banyak berkisar di wilayah Mediterania dan Afrika. Tidak sebesar Nazi Jerman maupun Jepang, Italia pun menjadi negara Poros pertama yang menyerah. Pada 1943, ditandatanganilah sebuah gencatan senjata (Armistice of Cassibile) yang juga menandai keluarnya Italia dari Poros.

ADVERTISEMENT

Walau begitu, perang tidak serta merta berhenti di Italia mengingat Perang Dunia II pun sebenarnya masih berjalan. Tentara Italia yang sedang berada di wilayah Nazi pun kemudian dimasukkan ke kamp interniran dan diberi dua pilihan: berperang untuk Nazi atau jadi tahanan perang. Dari mereka, hanya sedikit yang memilih untuk berperang untuk Nazi dan mereka pun kemudian dikirim ke wilayah Italia Utara untuk menjadi bagian dari negara boneka Jerman, Republik Sosial Italia.

Sedikit fakta soal Trieste. Kota ini terletak di ujung timur laut Italia dan berbatasan langsung dengan Slovenia. Sebelum Perang Dunia I, kota pelabuhan ini merupakan salah satu kota terpenting di Kekaisaran Austro-Hungaria bersama Wina, Budapest, dan Praha. Konon, kota ini juga sering disinggahi seniman dan filsuf ternama pada awal abad ke-20, di mana Sigmund Freud menjadi salah satu dari mereka. Kota ini kemudian sempat menjadi salah satu pusat aktivitas Nazi di wilayah Laut Adriatik.

ADVERTISEMENT

Pada akhir Perang Dunia II, kota Trieste sempat dikuasai Tentara Merah Yugoslavia selama 40 hari dan pada kurun waktu tersebut, terjadilah sebuah pembantaian massal yang dikenal dengan nama Foibe Massacres. Pembantaian ini dilakukan oleh serdadu Yugoslavia di mana para korbannya adalah kolaborator Nazi, nasionalis Italia, dan orang-orang Yugoslavia yang dianggap sebagai ancaman bagi rezim Josip Broz Tito.

Tentara Yugoslavia akhirnya mundur dari kota Trieste setelah kesepakatan dengan Inggris dan Amerika Serikat tercapai. Pada 1945, garis demarkasi pun dibuat dan pada 1947, dibentuklah wilayah mandiri dengan nama Teritori Bebas Trieste.

Ada dua zona di Teritori Bebas Trieste, yakni Zona A yang dikuasai Sekutu dan Zona B yang dikuasai Yugoslavia. Kota Trieste sendiri masuk di dalam Zona A. Keberadaan Teritori Bebas Trieste ini sendiri kemudian selesai pada tahun 1954 di mana wilayah yang sebelumnya dikontrol Sekutu dikembalikan kepada Italia dan wilayah yang kini menjadi bagian Slovenia serta Kroasia tetap menjadi milik Yugoslavia.

ADVERTISEMENT

Pada kurun waktu inilah sepak bola di kota Trieste sempat pula menjadi instrumen perebutan pengaruh antara Italia dan Yugoslavia. Sebagai kota terpenting di Teritori Bebas Trieste, Italia dan Yugoslavia tentu menginginkan agar kota ini berada di dalam pengaruh mereka masing-masing. Inilah yang kemudian menyebabkan keberadaan sebuah klub dari kota Trieste di Liga Utama Yugoslavia. Klub yang dimaksud adalah Ponziana, klub nomor dua di kota Trieste setelah Triestina.

Sekilas tentang Calcio di Trieste

Kota Trieste jelas bukan merupakan salah satu basis utama sepak bola di Italia. Sejak 1959, klub utama kota ini, Triestina, bahkan belum sanggup kembali lagi ke Serie A. Walau begitu, cerita Triestina pada dekade 1940-an sampai awal dekade 1950-an sebenarnya tak buruk-buruk amat.

ADVERTISEMENT

Pada masa ini, ada tiga nama agung sepak bola yang pernah berasosiasi dengan Triestina. Mereka adalah Nereo Rocco (pemain dan pelatih), Bela Guttman (pelatih), dan Cesare Maldini (pemain). Rocco dan Maldini yang merupakan putra asli kota Trieste pada akhirnya bahkan mampu berbicara banyak di kancah persepakbolaan Italia.

Rocco, yang lebih tua 20 tahun dibanding Maldini, mampu membawa Triestina menjadi klub yang cukup disegani pada dekade 1940-an. Ketika Serie A masih didominasi Grande Torino, Triestina muncul sebagai salah satu kuda hitam yang cukup diperhitungkan. Peringkat kedua Serie A musim 1947/48 merupakan bukti sahih kemampuan Rocco dan timnya pada saat itu. Pada 1950, Rocco hijrah ke Padova dan digantikan oleh pelatih Padova, Bela Guttman.

ADVERTISEMENT

Guttman sendiri belum mencapai puncak kejayaannya kala itu dan dengan susah payah menyelamatkan Triestina dari degradasi pada akhir musim 1950/51. Selepas dari Triestina, Guttman sempat berkelana ke Argentina sebelum akhirnya kembali ke Eropa bersama APOEL Nikosia pada 1953. Sementara itu, Rocco pun sebenarnya sempat kembali ke Triestina pada tahun yang sama, akan tetapi ia kemudian dipecat lantaran hasil buruk.

Guttman sendiri baru benar-benar dikenal sebagai pelatih hebat kala menangani FC Porto pada 1958, sedangkan nama Rocco mulai terangkat kala ia membesut Padova untuk kali kedua mulai tahun 1954. Selama tujuh tahun periode keduanya di Padova, Rocco sempat membawa klub kecil tersebut finis di peringkat tiga Serie A, sebelum mulai berjaya bersama AC Milan pada 1961.

ADVERTISEMENT

Setelah periode yang cukup menyenangkan pada 1940-an s/d 1950-an, Triestina pun terus tenggelam. Klub ini bahkan harus mengalami dua kali kebangkrutan yakni pada 1994 dan 2012. Saat ini, Triestina yang berseragam merah-putih masih berkubang di Serie D dan belum menunjukkan tanda-tanda akan bangkit ke level yang lebih tinggi.

Sementara itu, protagonis kita kali ini, Ponziana, yang berusia enam tahun lebih tua, justru lebih amburadul lagi prestasinya. Saat ini, klub yang bermarkas di Stadio Giorgio Ferrini merupakan salah satu klub peserta liga Promozione Prima Categoria (divisi ketujuh piramida sepak bola Italia). Namun cerita soal kiprah mereka di Liga Yugoslavia ini sulit dicari tandingannya. Cerita ini adalah salah satu bukti keberadaan hubungan “malu tapi mau” antara politik dengan sepak bola.

ADVERTISEMENT

Ponziana Si Pelanduk

Eropa remuk redam usai perang dan kota Trieste pun tak masuk pengecualian. Mati surinya aktivitas perekonomian membuat pelabuhan Trieste pun tak bergairah. Depresi ini rupanya terendus langsung dari Beograd.

Ponziana, sebagai klub dengan basis massa proletar dan simpatisan komunis pun didekati oleh rezim Marshal Tito. Uang digelontorkan dari Kota Putih kepada kamerad mereka yang papa di Trieste.

Tak tanggung-tanggung, Marshal Tito membajak Ponziana untuk bermain di Liga Utama Yugoslavia. Untuk membedakan Ponziana yang “biasanya” dengan Ponziana di Liga Utama Yugoslavia, embel-embel Amatori (amatir) pun ditambahkan di depan nama klub.

Mengapa amatir? Karena secara teknis, olahraga profesional memang dilarang di negara komunis dan semua atlet mereka – bahkan yang terbaik sekalipun – tetap dihitung amatir. Meski begitu, para pemain dan segenap staf malah mendapat bayaran lebih besar dibanding apa yang biasa mereka terima sebagai klub antah berantah di Italia.

ADVERTISEMENT

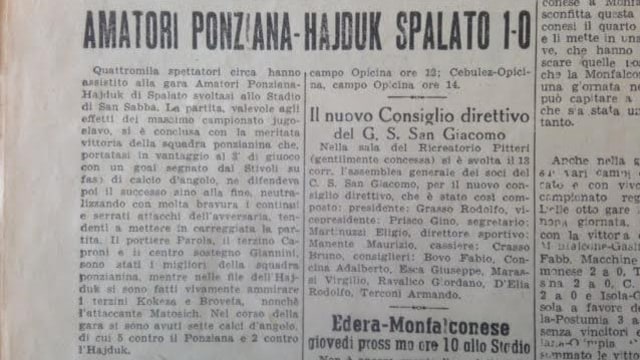

Alhasil, mulai 1946, Amatori Ponziana menjadi peserta Liga Yugoslavia dan mengakhiri musim perdana mereka di peringkat ke-11 dari 14 klub. Walau harusnya terdegradasi, namun kepentingan politis membuat mereka dipaksakan untuk bertahan di level tertinggi.

Perlu dicatat bahwa pada musim perdana ini, sepak bola dilarang dipertandingkan secara resmi di kota Trieste karena dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan-gesekan yang tak diinginkan. Ponziana pun saat itu harus menumpang di Yugoslavia, sementara Triestina menjadi nomad di negeri mereka sendiri.

Setelah Teritori Bebas Trieste terbentuk pada 1947, barulah pertandingan resmi sepak bola mulai kembali diselenggarakan. Amatori Ponziana pun bisa berlaga di depan publik mereka sendiri dan menikmati kucuran dana yang cukup deras dari Beograd.

ADVERTISEMENT

Sebagai pion Perang Dingin, Amatori Ponziana diharapkan mampu menjadi klub yang cukup disegani karena sejatinya, Perang Dingin hanyalah perang persepsi dan ilusi. Jika Amatori Ponziana berprestasi, maka publik akan melihat rezim komunis Tito sebagai rezim yang kuat. Kira-kira begitu logika sederhananya.

Jika Ponziana menjadi tamu kehormatan di tanah Balkan, tetangga mereka juga sebenarnya menjadi bagian penting dari perang ideologi ini. Nereo Rocco belum datang kala itu dan Triestina masih semenjana. Pada musim 1946/47, Triestina seharusnya juga terdegradasi ke Serie B, akan tetapi FIGC kemudian mengubah aturan sehingga Triestina tidak harus terdegradasi. Uniknya, meski aturan aneh ini diberlakukan, tidak ada protes sedikit pun dari klub-klub lain.

Malah, Triestina kemudian mendapat durian runtuh. Jika Ponziana mendapat pasokan dana dari Beograd, kucuran duit untuk Triestina datang langsung dari Roma. Uang dari Kota Abadi ini kemudian digunakan untuk memperkuat skuat Triestina, termasuk dengan cara membajak beberapa pemain Ponziana.

ADVERTISEMENT

Hasilnya, pada musim 1947/48, di bawah kendali Rocco, Triestina mampu mengakhiri musim sebagai peringkat kedua Liga Italia di bawah Torino. Prestasi inilah yang kemudian menjadi prestasi terbaik Triestina di jagat calcio. Pada dua musim berikut, mereka juga secara konsisten mampu bertarung di papan tengah.

Akan tetapi, kejayaan Triestina ini tidak berjalan lama. Ada dua penyebab. Pertama, area Trieste ketika itu tidak seluas area sebelum Perang Dunia II, sehingga talenta-talenta yang bisa mereka jaring pun menjadi terbatas. Alasan kedua adalah dihentikannya proyek Ponziana oleh pemerintah Yugoslavia.

Setelah berjalan selama tiga tahun, Trieste tak lagi dianggap krusial oleh rezim Tito dan hasilnya, proyek itu pun dihentikan. Dengan demikian, secara otomatis Ponziana Amatori pun lenyap dan Ponziana kembali menjadi klub liliput di liga lokal sana.

ADVERTISEMENT

Berhentinya propaganda Tito ini akhirnya membuat pemerintah Italia menyetop aliran dana untuk Triestina. Prestasi mereka terus menurun hingga akhirnya, pada 1959, Triestina terdegradasi ke Serie B. Sejak saat itu, gaung klub ini tidak pernah lagi terdengar.

Walau begitu, terus melorotnya prestasi Triestina ini kemudian membawa “berkah” tersendiri untuk persepakbolaan Trieste. Pada 1974, untuk pertama kalinya sejak 1927, Triestina dan Ponziana bersua. Perjumpaan ini terjadi ketika mereka sama-sama menghuni Serie D. Yang menarik, laga itu mampu menyedot animo khalayak, terbukti dari jumlah penonton yang mencapai angka 20 ribu orang.

Prof. John Foot dalam bukunya Calcio: A History of Italian Football menulis bahwa tidak ada negara lain yang punya relasi sepak bola dan politik seperti Italia dan di Trieste inilah relasi tersebut begitu terasa efeknya. Lebih dari itu, masyarakat Trieste sendiri sampai saat ini masih merasakan trauma akan terbelahnya kota ini pada masa perang dulu.

ADVERTISEMENT

Entah ada kaitannya atau tidak, tetapi luka ini seakan terejawantahkan pada prestasi kedua klub sepak bola mereka tadi. Baik Triestina maupun Ponziana saat ini masih berkubang di bawah dan mungkin, selama kota Trieste tak lagi dianggap penting, mereka pun akan selamanya mengendap di kubangan itu.