Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2024 © PT Dynamo Media Network

Version 1.93.2

ADVERTISEMENT

Pukul empat pagi. Ayam belum lagi berkokok, azan belum lagi berkumandang. Tapi tubuh harus segera diseret bangkit dari kasur untuk memulai aktivitas rutin harian. Nyaris tak ada beda dengan robot.

ADVERTISEMENT

Bedanya, mesin robot tak merasa pegal dan linu, sedangkan tubuh manusia langsung terasa ngilu dan nyeri begitu diserbu lelah.

24 jam sungguh tak cukup untuk pekerja ibu kota. Bagaimana mungkin sudah harus bangun lagi sedangkan pulang dari kantor saja pukul 10.00-11.00 malam, dan rebah di kasur berbarengan dengan menit-menit pergantian hari, bahkan saat hari sudah berganti.

Beginilah kehidupan sebagai buruh di ibu kota. Pergi-pulang tak menyapa mentari. Menyedihkan, kadang.

Tapi, mau-tak mau itu mesti dilakukan demi segepok duit buat mengisi perut dan kuota internet di ponsel. Meminjam bahasa anak millennials, kelas ekonomi menengah ngehe berjuang di tengah kemacetan kota atau berdesakan di kereta/bus, bahkan bisa tidur sambil berdiri di kereta saking sudah terlalu terbiasa hidup bak mesin.

ADVERTISEMENT

Data Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 menunjukkan, 1,3 juta orang lebih datang ke Jakarta tiap harinya untuk memburuh. Mereka berasal dari kota-kota satelit Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Predikat kota pinggiran dengan buruh terbanyak ke ibu kota tiap harinya dipegang Kota Bekasi sebesar 14,80 persen, diikuti Kota Depok 11,69 persen, dan Kota Tangerang Selatan sebesar 8,68 persen.

Baiklah, mereka tak bekerja di pabrik, dan mengenakan kemeja licin disetrika. Tapi apa lantas mereka, kita, ini bukan buruh?

Yang paling sederhana, mari kita cek bagaimana Bahasa Indonesia mendefiniskan istilah “buruh”. Buruh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ialah “orang yang bekerja untuk orang lain untuk mendapat upah; pekerja.”

ADVERTISEMENT

Serupa, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pekerja/buruh sebagai “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Jadi, jangan bangga dulu jika anda bekerja di gedung pencakar langit dengan gaji yang sekilas tampak memukau --namun sekejap habis untuk bayar ini-itu padahal baru tengah bulan.

Pelbagai cara ditempuh oleh para buruh untuk menuju ke kantor dari rumah masing-masing, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Namun sebagian besar dari mereka, sebanyak 70,95 persen, memilih kendaraan pribadi sebagai moda transportasi.

Kendaraan terbanyak yang mengaspal di Jakarta ialah sepeda motor (58,19 persen). Selebihnya, 23-30 persen dari buruh atau pekerja ibu kota itu tiba ke Jakarta menggunakan kendaraan umum seperti kereta, bus TransJakarta/APTB (Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway), atau mobil/bus jemputan.

ADVERTISEMENT

Berbarengan dengan kemacetan yang menggila di Jakarta, tentu saja pemerintah giat mengimbau masyarakat --artinya juga kaum pekerja yang bolak-balik Jakarta-kota satelit-- untuk menggunakan transportasi umum.

Jumlah perjalanan kereta rel listrik Commuter Line sebanyak 886 per hari pun kadang masih belum dapat menampung pergerakan para buruh ibu kota. Demikian pula dengan 1.500 unit bus TransJakarta yang tiap harinya mengangkut 450-470 ribu penumpang.

Tak jarang, tumit kaki pun berjinjit seperti balerina agar bisa mendapat tempat berdiri di gerbong kereta.

Hidup kaum buruh berkemeja ini bagaikan film The Hunger Games --seakan siap saling membunuh untuk dapat memenangkan kompetisi.

Mereka berebut masuk ke gerbong kereta demi mendapat kursi demi menghindari serangan encok pada betis. Sedihnya lagi, survival for the fittest ini kerap membuat orang-orang jadi punya hati kebas --mati rasa dan tak acuh dengan sesamanya yang tengah hamil atau sakit dan lebih memerlukan tempat duduk di kereta atau bus.

ADVERTISEMENT

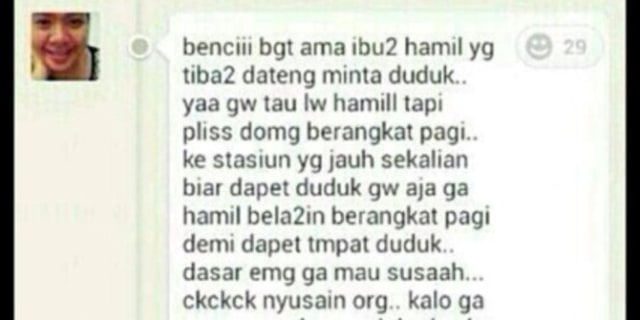

Tiga tahun silam, sosok perempuan bernama Dinda menjadi viral di media sosial karena berkeluh kesah tentang orang hamil di kereta. Dinda beranggapan, orang hamil tersebut berpura-pura dan itu sebabnya dia tak peduli dengan orang itu.

Hidup buruh berkemeja memang kadang mematikan hati nurani. Hilang sudah kemampuan empati saking kelelahan berjuang demi diri sendiri sehari-hari. Semua demi mengumpulkan uang untuk mendapat hidup layak.

Seorang auditor muda bernama Shintya Novelia misalnya, menganggap Jakarta bak surga bagi pekerja. Di ibu kota tersedia seabrek lapangan kerja untuk para pekerja di bidang akuntansi.

Seluruh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bergengsi pun bermarkas di Jakarta. Mau-tak mau, perempuan 22 tahun lulusan akutansi Universitas Trisakti itu harus rela pulang-pergi Bekasi-Tebet menggunakan kereta demi beroleh pekerjaan impian.

ADVERTISEMENT

Namun ia kini tinggal di indekos untuk menghemat energi.

Hal serupa dirasakan Avicena Rasyad. Lelaki 20 tahun itu memilih bekerja di Jakarta karena Upah Minimum Pendapatan (UMP) ibu kota lebih tinggi dibandingkan Kota Bekasi.

Berbekal ijazah SMA, dia mencoba peruntungan dan akhirnya diterima di kantor sekitaran Tanah Abang. Dia pun akhirnya harus menempuh rute Cakung-Tanah Abang tiap hari dengan menggunakan KRL.

Komuter bernama Dinny Amalia berpendapat, yang penting adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat, dan bukan kota tempat dia harus bekerja.

“Kenapa (saya bekerja) di Jakarta? Menurut gue sih gak masalah tempatnya. Yang penting kerjaannya. Selama gue ngerasa worth it dan emang cocok sama gue, di luar kota pun gue gak masalah,” ucap perempuan lulusan akuntansi Universitas Indonesia itu di Stasiun Bekasi, Kamis (27/4).

ADVERTISEMENT

Jika semua pekerja itu ditanya letih atau tidak, tentu mereka serempak menjawab: ya capek!

Cena, seorang pekerja, bahkan rela datang ke stasiun kereta yang lebih jauh dari tempat kerjanya demi bisa memperoleh tempat duduk di Commuter Line dalam perjalanan pulang ke rumah.

Demikianlah kehidupan.

Dengan gaya perlente berkemeja dilengkapi sepatu pantofel, atau blazer necis dipadu sepatu hak tinggi cantik, mereka tetap makan di warteg demi menjaga dompet terisi hingga akhir bulan.

Para pekerja kerah putih itu nyaris tak beda dengan pekerja kerah biru yang biasa kita sebut “buruh”, meski mereka terdidik, pakar di bidangnya, dan digaji rutin.

Menurut data BPS dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2016, gaji pekerja formal di ibu kota rata-rata mencapai Rp 3,98 juta. Dengan uang “setipis” itu untuk standar ukuran hidup di Jakarta, mereka jelas harus pintar mengatur keuangan.

ADVERTISEMENT

kumparan (kumparan.com) mencoba untuk menghitung hidup di Jakarta dengan gaji Rp 3,98 juta.

Jika biaya transportasi dari rumah ke tempat kerja Rp 30.000 per hari, per bulannya transportasi akan menghabiskan Rp Rp 600.000 per bulan. Plus Rp 1 juta untuk makan sebulan. Maka dari gaji hampir Rp 4 juta itu, tiap bulannya hanya akan tersissa kurang dari Rp 1,4 juta.

Uang tersebut belum lagi harus disisihkan untuk menabung. Idealnya, 10 persen gaji ditabung atau diinvestasikan untuk hal tak terduga. Apalagi inflasi makin tinggi, sedangkan nilai riil --kemampuan uang untuk ditukarkan dengan sejumlah barang/jasa-- tetap.

Ah sudahlah, lepas dari hitung-hitungan tersebut, selama anda bekerja untuk orang lain untuk memperoleh upah demi menyambung hidup, sekeren-kerennya kemeja dan blazer anda, anda bisa jadi masuk kategori buruh.

ADVERTISEMENT

Selamat Hari Buruh!

Baca juga: