Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Harapan Ujang Uskadiana dan 250 Kepala Keluarga (KK) lainnya untuk memperoleh penghidupan lebih baik melalui program transmigrasi kandas. Janji mendapatkan lahan garapan seluas dua hektare tak kunjung terealisasi.

Ujang adalah salah satu warga asal Sleman, Yogyakarta, yang mengikuti program transmigrasi pada 2010. Ia memilih meninggalkan kampung halaman setelah rumahnya hancur kena amuk erupsi Gunung Merapi.

Satu tahun setelah mendaftarkan diri mengikuti program transmigrasi, Ujang bersama 88 orang lainnya asal Sleman serta 225 KK dari Jawa Tengah dan Bali diberangkatkan ke Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada November 2011.

Total 250 KK tersebut dijanjikan dua hektare lahan dengan rincian 0,25 hektare lahan pekarangan dan rumah; 0,75 hektare Lahan Usaha I; dan 1 hektare Lahan Usaha II. Tahun pertama para transmigran mendapat jaminan hidup dan bibit tanaman, sementara legalitas tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), katanya, akan diberikan paling lambat empat tahun setelah penempatan.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe Selatan No. 39 Tahun 2008, para transmigran ini ditempatkan di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Arongo, Blok I, Kecamatan Landono, Konawe Selatan.

Belum genap 24 jam menempati rumah semi permanen berukuran 5x7 meter, Ujang menyadari lahan yang dijanjikan untuk para transmigran masih bersengketa. Sebagian wilayah di area seluas 1.500 hektare itu telah ditempati penduduk lokal. Selain itu, lahan tersebut ternyata masuk ke dalam konsesi perkebunan sawit milik PT Merbau Jaya Indah Raya Group.

Asa memiliki lahan garapan berganti gelisah yang hinggap karena tanah yang dijanjikan bersengketa.

Ujang tak mengenal rimba berjarak 2.128 kilometer dari kota asalnya itu. Berbekal peta yang diberi oleh Dinas Transmigrasi Sulawesi Tenggara, ia dan para transmigran lainnya secara swadaya membabat hutan dan mematok Lahan Usaha I yang menjadi hak mereka.

Tak adanya batas-batas yang jelas, membuat silang argumen di antara sesama transmigran tak terhindarkan. Situasi kian runyam ketika warga lokal turut mengklaim area yang telah lebih dulu mereka tempati.

“Warga lokal enggak mau terambil lahannya. Ujung-ujungnya bukan diskusi, paling parang yang keluar,” kata Ujang di depan rumahnya, UPT Arongo, Konsel, kepada kumparan, Senin (3/12/2018).

Tumpang tindih kepemilikan tanah transmigran dan warga lokal semakin hari semakin menjadi. Keduanya merasa berhak atas tanah tersebut. Yang satu karena janji program transmigrasi, sementara yang lain karena jauh lebih dulu telah menempati dan hidup di atas tanah tersebut.

Sialnya, mereka tak memiliki dokumen legalitas yang kukuh. Kondisi kian pelik ketika PT Merbau Jaya Indah Raya datang dengan izin lokasi pada 2012 dan mematok tanah yang tengah mereka perebutkan. Perusahaan sawit ini juga merasa berhak atas tanah karena izin telah mereka kantongi.

Nasib warga, baik lokal maupun transmigran, kian sulit karena pemerintah daerah Konawe Selatan berdalih tidak tahu menahu soal penunjukkan lahan untuk transmigran karena transmigrasi merupakan program pemerintah pusat. Sengketa tanah ini bertambah pelik sebab peta wilayah yang dipegang oleh para transmigran nyatanya telah empat kali mengalami perubahan.

Setelah protes berulang kali, proses pengukuran kemudian dilakukan bersama Kantor Pertanahan Konawe Selatan. Hasilnya, 350 hektare dari 1.500 hektare alokasi lahan di UPT Arongo dinyatakan milik warga. Sementara sisanya diduga warga sudah masuk dalam peta perusahaan PT Merbau.

Belum selesai persoalan, pada 2014 PT Merbau mulai menggusur 30 hektare Lahan Usaha I dan menanaminya dengan sawit. Dua tahun berikutnya, sembilan kapling lahan pertanian jagung milik warga hancur dibuldoser ketika panen jagung telah di depan mata.

“Kalau saat ini disampaikan kami menyerobot tanah, kami juga bingung lahan yang mana yang kami serobot,” ucap perwakilan PT Merbau—yang tidak mau disebut namanya—ketika ditelepon kumparan, Kamis (3/1).

Sementara menurut Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulawesi Tenggara, Torob Rudendi, apa yang dilakukan PT Merbau jelas melanggar undang-undang. Sebab, PT Merbau baru memiliki izin lokasi dan belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) ketika melakukan penggusuran.

Selain itu, izin tersebut baru keluar tahun 2010 sementara SK Pencanangan Transmigrasi sudah lebih dulu terbit di tahun 2008. Menurut Torob, dalam kaca mata hukum seharusnya posisi transmigran lebih kuat dibanding perusahaan.

“Kok bisa SK transmigrasi yang dibuat oleh Bupati kalah dengan izin lokasi PT Merbau. Dan kenapa harus dilokasi yang sama?” ujar Torob di Same Hotel Kendari, Rabu (5/12/2018). “Sementara warga belum tahu Lahan Usaha II di mana. Setelah digusur, sekeliling Arongo udah jadi sawit semua dan sudah berbuah,” lanjutnya.

Bagi PT Merbau, permasalahan bukan gara-gara dirinya melainkan benturan kebijakan pemerintah Konawe Selatan. “Kami juga kena imbas. Tumpang tindih (klaim atas tanah) di situ bukan hanya antara masyarakat transmigran dengan PT Merbau, tapi juga dengan pribumi.”

Tak mau tinggal diam, Ujang bersama Serikat Tani Konawe Selatan (STKS) sempat melakukan penutupan akses jalan desa bagi para pekerja dan alat berat PT Merbau. Bentrokan hampir terjadi ketika 27 orang bersenjata tajam yang diduga dari PT Merbau datang untuk membuka akses jalan.

Beruntung polisi datang tepat waktu dan segera melerai keributan.

“Bagaimana mau mengentaskan kemiskinan, bagaimana mau sejahtera kalau lahannya tidak diberikan. Dibina pun tidak. Menurut saya, (kami) ini dibinasakan,” ujar Ujang dengan nada sedikit meninggi terbawa emosi.

Upaya mencari keadilan bagi warga Arongo menemui jalan terjal nan buntu. Mulai dari pihak kepolisian, BPN, Dinas Transmigrasi, DPRD, hingga Bupati Kabupaten Konawe Selatan telah ditemui. Bahkan warga Arongo telah empat kali mengadu langsung ke Kantor Staf Presiden (KSP). Namun tak ada solusi tercipta hingga tujuh tahun lamanya.

Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria KSP Usep Setiawan mengatakan akar masalahnya terdapat pada perlakuan pemerintah Konsel pada masa lalu yang tidak optimal dalam penyediaan tanah bagi transmigran.

“Hal ini biasanya disebabkan proses perencanaan dan penetapan lahan yang kurang akurat. Misalnya, lahan yang diperuntukkan bagi transmigran ternyata sudah ada dalam penguasaan masyarakat lokal,” ujar Asep lewat jawaban tertulisnya kepada kumparan, Jumat (4/1).

Ketiadaan dokumen legal berupa sertifikat tanah bagi transmigran di Konawe Selatan membuat posisi mereka sangat rentan. Karena tak kunjung memperoleh kejelasan haknya atas tanah, sebagian warga transmigran memilih kembali pulang ke kampung halaman. Hingga hari ini masih ada sekitar 178 KK yang bertahan dan menagih tanah yang dijanjikan.

Sementara warga di Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah, meski telah memiliki sertifikat legal, tetap menjadi korban rumitnya konflik agraria yang terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya.

Konflik bermula sejak 1972 ketika TNI-AD meminta izin kepada warga meminjam tanah di pesisir Urut Sewu untuk latihan menembak. Dalam pertemuan bersama warga, pihak militer yang saat itu diwakili oleh Letnan Sardi dari Prembun menyatakan penggunaan lahan hanya saat latihan saja. Setelahnya, petani bisa kembali bebas beraktifitas.

Dalam perkembangannya TNI tak hanya berlatih sementara waktu. Mereka mendirikan tempat latihan, uji coba alat berat, hingga Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI-AD pada 1982.

Sejak 1998, proses peminjaman lahan tak lagi dibicarakan antara TNI dengan warga desa, melainkan langsung ke pemerintah daerah hingga pusat. TNI-AD kemudian melakukan pemetaan wilayah, mereka mengklaim Pesisir Urut Sewu sepanjang 22,5 kilometer dan lebar 500 meter dari garis sepanjang pesisir pantai sebagai tanah miliknya. Hal tersebut dituangkan dalam peta pertahanan dan keamanan 1998 yang kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Dirjen Kementerian Keuangan No.S.825/KN/2011 tertanggal 29 April 2011.

Komandan Distrik Militer Kebumen Letkol Zamril Philiang mengatakan tanah tersebut sudah menjadi milik TNI AD sejak dulu. “Tidak ada sedikit pun kami ingin merebut tanah rakyat,” ujarnya kepada kumparan, Senin (7/1).

Sementara pihak warga merasa tanah itu secara turun temurun adalah milik mereka bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kepala Desa Kaibonpetangkuran, Muchlisin, mengatakan hampir semua warga memiliki dokumen sertifikat legal.

Jika ada yang belum memiliki sertifikat, paling tidak telah memiliki dokumen dasar Lettter C atau girik. Dokumen itu bahkan sudah dimiliki warga sejak 1910.

Salah satu warga, Natikem, menolak memberikan tanah yang menjadi haknya itu kepada militer. Sebab, ia memiliki dokumen legal Letter C bertanda tahun 1921 sebagai bukti kepemilikan atas tanah seluas 500 meter persegi.

Dokumen tersebut jadi rujukan penerbitan sertifikat tanah miliknya pada 1969.

“Kalau tanah saya ini, saya punya sertifikat, ya nggak boleh diminta sama TNI. Kalau diminta ya nanti saya nggak ada penghasilannya. Karena bapak saya dulu beli,” kata Natikem kepada kumparan, Sabtu (29/12/2018).

Seperti halnya Natikem, Mustajab juga memiliki bukti legal atas tanahnya. Oleh karena itu ketika pihak TNI AD membuat pagar di sepanjang Pesisir Urut Sewu, ia melancarkan aksi protes yang membuatnya menerima beberapa bogem mentah dari aparat.

Tahun ini TNI AD berencana kembali melakukan pemagaran di wilayah Setrojenar yang merupakan titik tengah lahan yang diklaim milik militer.

Tidak tersentuh program sertifikasi

Kasus konflik agraria di Konawe Selatan dan Urut Sewu hanya dua dari sekian ratus kasus konflik tanah yang tak kunjung tuntas. Beberapa kasus seperti Urut Sewu bahkan berlangsung lintas generasi dan rezim pemerintahan.

Harapan muncul ketika Joko Widodo terpilih menjadi Presiden. Program reforma agraria yang terkandung dalam Nawacita membangkitkan asa banyak warga.

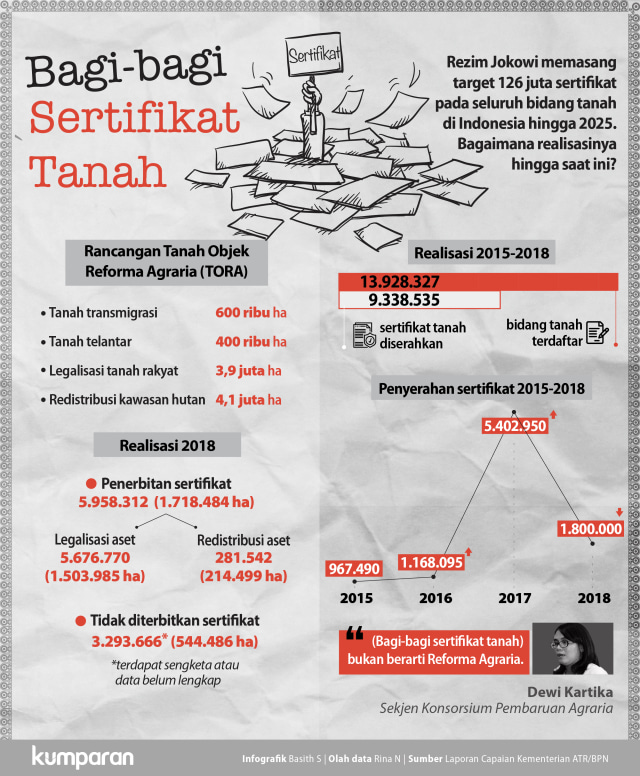

Demi memberi kejelasan status hukum atas tanah, Jokowi menargetkan penerbitan sembilan juta sertifikat hingga 2019. Penerbitan sertifikat tersebut berdasarkan tanah yang telah dipetakan dalam Tanah Objek Reforma Agraria alias TORA.

Tanah yang masuk ke dalam TORA sementara ini terdiri dari 600 ribu hektare tanah transmigrasi; 400 ribu hektare tanah terlantar; 4,1 juta hektare redistribusi dari kawasan hutan; dan 3,9 juta berupa legalisasi aset tanah milik rakyat. Semuanya bukan merupakan tanah berkonflik.

Ketua Koordinator Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan, Seniman, menceritakan pada tahun 2015 BPN pernah melakukan pengukuran tanah Urut Sewu untuk mengikuti program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap).

Akan tetapi tanah yang ikut berkonflik tidak masuk dalam pengukuran. “Karena dalam bahasa BPN tanah yang bermasalah tidak bisa disertifikatkan. Menurutku itu pembodohan,” kata Seniman, kepada kumparan, Sabtu (29/12).

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyatakan tanah sengketa harus lebih dahulu diselesaikan sebelum dikeluarkan sertifikat. Penyelesaian konflik dilakukan melalui melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang berisi perwakilan antar lembaga terkait di tingkat pusat dan daerah.

Deputi II KSP Yanuar Nugroho berkata bahwa tanah yang masih bersengketa tidak bisa masuk ke dalam TORA. Hal itu karena pemerintah tidak ingin ada perselisihan ketika sertifikat itu telah diberikan kepada masyarakat.

“Kan nggak lucu, pemerintah memberi sertifikat dari program TORA, ternyata dalam beberapa waktu ada yang bilang, 'Nggak bisa itu tanah milik saya’,” kata Yanuar Nugroho, di Hotel Mandarin, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Sejak 2015 hingga akhir 2018, pemerintahan Jokowi-JK telah berhasil mendata 13.928.327 bidang tanah dan menyerahkan 9.338.535 sertifikat tanah. Namun catatan prestasi ini bersama juga dengan rapot merah ratusan konflik yang meletup tiap tahun.

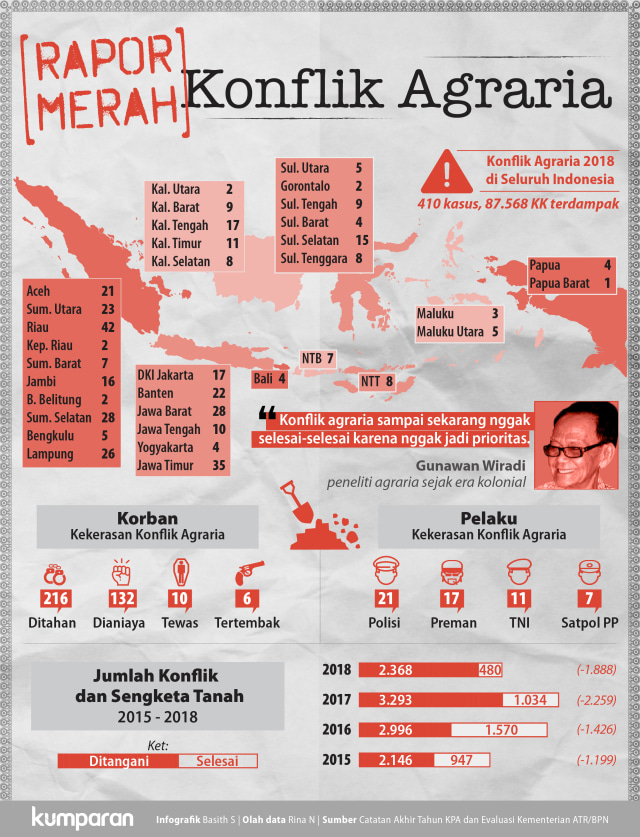

Berdasarkan data Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KP), terjadi 410 konflik sepanjang 2018 yang melibatkan 87.568 KK di wilayah konflik seluas 807.177 hektare. Konflik tersebut setidaknya menelan korban 10 orang tewas dan 132 lain dianiaya. Total korban konflik agraria sepanjang pemerintahan Jokowi di antaranya 41 orang diduga tewas dan 546 dianiaya.

Menurut peneliti reforma agraria sejak era kolonial, Gunawan Wiradi, tidak selesainya sengkarut konflik agraria disebabkan oleh ketidakpahaman elite penguasa di negeri ini atas persoalan agraria. Baginya ada beberapa poin jika Indonesia mau menyelesaikan masalah konflik agraria.

Pertama, kamauan politik yang kuat. Kedua, bersatunya organisasi rakyat. Ketiga, data yang harus cermat. Keempat, birokrasi yang bersih. Kelima, militer harus mendukung, dan keenam, elite politik atau penguasa harus terpisah dari elite bisnis.

“Konflik agraria sejak awal sampai sekarang nggak selesai selesai kan, (karena) nggak prioritas,” pungkasnya.

-------------------------

Konflik agraria bak api abadi, dan hidup petani bukan perkara seksi. Adakah yang peduli? Simak Liputan Khusus kumparan: Sertifikasi Tanah untuk Siapa.