Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.99.1

4 Ramadhan 1446 HSelasa, 04 Maret 2025

Jakarta

imsak04:10

subuh04:25

terbit05:30

dzuhur11:30

ashar14:45

maghrib17:30

isya18:45

ADVERTISEMENT

Dwikorita Karnawati tak pernah melupakan Palu. Ia menginjakkan kaki di kota itu tahun 2010, dan memberikan kiat selamat dari gempa dan tsunami kepada pegawai dan masyarakat di sana. Palu masuk zona rawan tsunami .

ADVERTISEMENT

Tetapi kiat selamat itu tak mempan membendung jatuhnya korban kala gempa, tsunami, dan likuefaksi (tanah bergerak) menerjang Palu, Jumat (28/9). Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga Minggu (7/10), jumlah korban jiwa mencapai 1.763 jiwa. Dwikorita pun harus kehilangan bekas murid dan penelitinya.

“Ada pegawai pemda (Palu) yang kuliah di tempat kami di UGM. Disertasinya khusus untuk itu meneliti itu (likuefaksi di Palu). Namun sampai hari ini dia belum ditemukan,” kata Kepala BMKG itu ketika ditemui kumparan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (4/10).

Kehadiran Dwikorita 10 tahun lalu di Palu merupakan bagian dari rencana besar penanggulangan bencana di kota lembah yang terletak di pesisir itu. Kala itu Dwikorita masih bekerja di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Lalu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengundangnya ke Palu terkait mitigasi bencana, bekerja sama dengan Universitas Tadulako.

ADVERTISEMENT

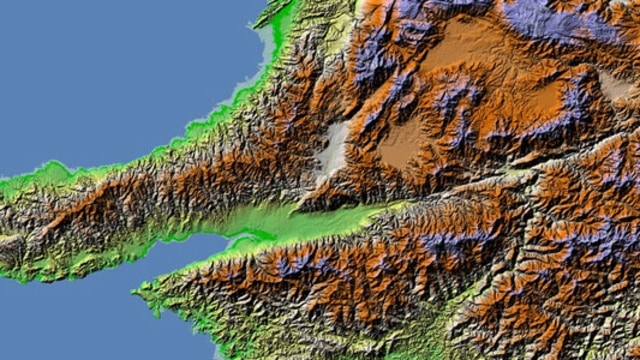

Dwikorita datang berbekal peta kerawanan tsunami BMKG yang disusun pada 2001. Palu dilalui jalur sesar dengan pergerakan terbesar kedua di Indonesia. Sesar Palu-Koro membentang di perairan Laut Sulawesi, melintasi Selat Makassar, hingga Teluk Bone. Pergerakannya mencapai 35-44 milimeter per tahun.

Tim Dwikorita memberikan sosialisasi cata menghadapi gempa, melakukan evakuasi tsunami, hingga soal penataan kota. Anak-anak sekolah dasar dilatih membaca seismometer portabel yang dibagikan ke sekolah-sekolah, juga diajari menyelamatkan diri jika bencana datang.

Ajaran terpenting: segera lari menuju perbukitan ketika merasakan guncangan dari tanah tempat mereka berpijak.

Tim Dwikorita itu bekerja hingga 2012, tapi upaya membangun kewaspadaan bencana tak berhenti. Program pengurangan risiko bencana atau mitigasi dengan merangkul pemerintah daerah terus berlanjut. Palu menjadi pilot area kota siaga bencana. Kota lainnya Padang dan Bengkulu.

ADVERTISEMENT

Selanjutnya pada 2015, Dwikorita mendapat informasi bahwa salah satu pejabat Dinas Cipta Karya Perumahan dan Tata Ruang Palu mempresentasikan penataan kota berdasarkan peta kerawanan bencana. Sayang, rencana itu dilindas waktu, tak sempat dilaksanakan dan bencana besar terlanjur menghantam.

“Kami menyadari bahwa untuk benar-benar mengeksekusi rencana itu, kayaknya kami kurang cepat. Kecepatan itu sangat penting. Dan itu yang kami tidak berhasil karena berbagai kendala yang ada,” sesalnya.

Padahal mitigasi untuk Palu bukan proses sepele. Gempa di wilayah itu bisa merembet pada mara bahaya lain seperti tsunami, likuefaksi, dan longsor. Dan itulah yang terjadi pada Jumat akhir September 2018: bencana multi-hazard meluluhlantakkan Palu.

Potensi multi-bencana Palu sesungguhnya sudah terpetakan. Dwikorita yang mendalami longsor dalam studinya menyatakan, gempa memiliki impilkasi pada longsor di kawasan patahan. Setelah itu, tsunami dapat mengguyur kawasan teluk yang sempit.

ADVERTISEMENT

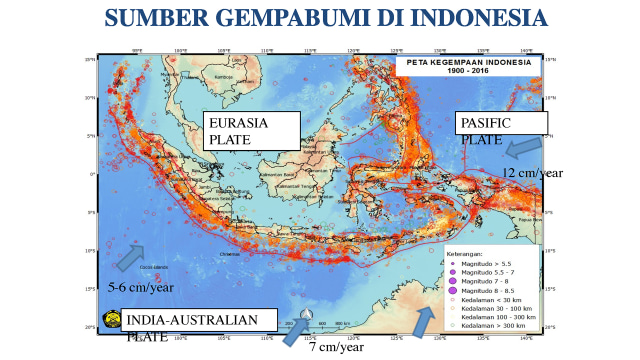

Secara terpisah, peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Widjo Kongko mengatakan, gempa dua kali dengan kekuatan 6 magnitudo di kedalaman Donggala dan 7,4 magnitudo di kedalaman yang sama di sesar Palu-Koro, kemungkinan menjadi penyebab longsor bawah laut dan memicu tsunami di Teluk Palu.

Karakteristik tsunami ini berbeda dengan yang terjadi di Aceh pada 2004 ataupun yang mengancam selatan Jawa. Tsunami karena tumbukan dua lempeng, Indo-Australia dengan Eurasia di selatan Jawa, membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai daratan. Sementara tsunami Palu hanya butuh waktu sekitar 10 menit.

“Yang di Palu waktunya sangat pendek, 8 menit sudah sampai di pantai,” kata Widjo Kongko kepada kumparan di Thamrin, Jakarta.

Boleh jadi, ujarnya, pusat longsor tak jauh dari pantai. Mungkin saja dari gelombang biasa, tapi sesudah masuk perairan Teluk Palu lalu mengerucut sehingga kemudian menjadi besar.

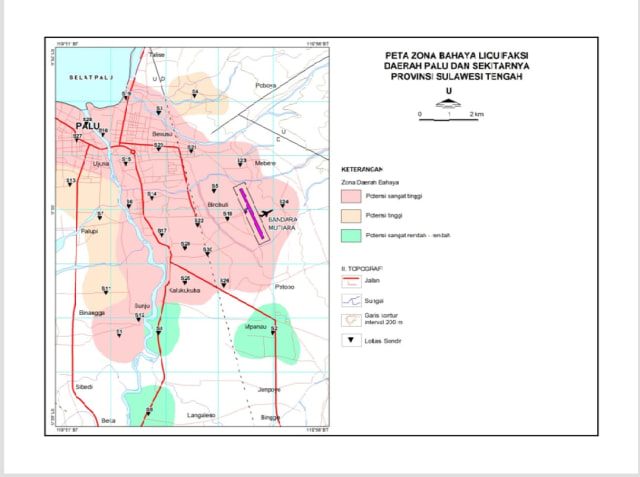

Gempa Palu tak berhenti pada tsunami, tapi juga memicu likuefaksi . Potensi ini pun sebenarnya sudah ditengarai oleh penelitian Pusat Penelitian Air Tanah Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi. Peneliti Badan Geologi, Risna Widyaningrum dan Taufiq Bira Buana, mengatakan Palu didominasi oleh endapan fluvial (sungai) dan alluvium (tanah liat) yang rentan likuefaksi.

ADVERTISEMENT

Terbukti, laporan BNPB menyebutkan likuefaksi di empat daerah di Palu dan sekitarnya terdiri dari rongga antarpasir dengan air di bawahnya. Jadi, ketika digoncang gempa, air dan pasir itu tercampur dan menjadi lumpur.

“Likuefaksi merupakan bencana yang bisa merusak kondisi infrastruktur, sehingga pengetahuan terhadap potensi dan kerawanan likuefaksi sangat penting dalam merencanakan tata ruang, khususnya di daerah Palu dan sekitarnya,” ujar Risna seperti dimuat dalam situs Kementerian ESDM.

Palu adalah cerita bencana yang amat kompleks. Hampir setiap potensi bencana ada di wilayah itu.

Palu juga jadi contoh kasus lemahnya mitigasi. Padahal, Sulawesi Tengah berkali-kali dihantam gempa dan tsunami--Donggala pada 1927, Teluk Tomini pada 1938, Tambu pada 1968, Tolitoli pada 1996, Luwuk pada 2000, dan Tojo pada 2002.

ADVERTISEMENT

Namun, kesiapan mitigasi datang terlambat. Pesisir Palu yang masuk zona rawan tsunami justru kian ramai oleh permukiman. Petobo yang rawan likuefaksi pun, pembangunan propertinya melaju pesat. Tanah yang harusnya kosong malah diisi oleh permukiman baru.

Pada akhirnya, peta dan deteksi gempa tak berguna jika rujukan kerawanan bencana tak mendapat perhatian. Apalagi luas wilayah Indonesia sangat luas dengan karakteristik geologi berbeda.

Bencana yang berulang secara berkala mestinya jadi peringatan agar mitigasi jadi prioritas. Namun sejauh ini, menurut Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, antisipasi soal gempa bumi masin terpaku pada zona subduksi antar-lempeng benua yang terjadi di laut. Padahal di darat, potensi ancaman lewat sesar tak kalah besar.

ADVERTISEMENT

“Kita banyak yang terlalu euforia dengan megathrust (tumbukan antar-lempeng benua). Kita sibuk megathrust dan melupakan sumber gempa di belakang rumah kita, yang dekat dengan permukiman,” ujar Daryono.

Pemerintah kini sudah memperbarui pemetaan gempa. Megathrust terus diawasi, namun pemetaan penelitian sesar terus dilakukan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat misalnya rutin mengeluarkan peta gempa nasional terbaru. Pemetaan ini penting untuk mengetahui tata letak konstruksi bangunan tahan gempa.

Menurut Daryono, sistem deteksi gempa saat ini sebetulnya jauh lebih maju dibanding dengan tahun 1990-an. Dulu butuh berjam-jam untuk menentukan posisi gempa, kini hanya butuh 3-4 menit saja.

Hanya saja, mitigasi bencana masih tertinggal jauh dari sistem deteksi dini.

“Kalau tidak ada langkah serius melakukan mitigasi, sampai kapan pun setiap terjadi gempa, korban akan terus berjatuhan, dan ke depan akan semakin banyak karena bangunan (yang bisa roboh saat gempa) pun makin banyak,” ujar Daryono.

ADVERTISEMENT

Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Raditya Jati, mengatakan upaya pengurangan risiko bencana, khususnya terkait gempa dan tsunami, sudah dilakukan sejak lama. BNPB misalnya mengembangkan Peta Risiko Bencana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan untuk merencanakan pembangunan dan mengantisipasi bencana.

Contoh negara dengan mitigasi efektif ialah Chile, Selandia Baru, dan Cile. Jepang, misalnya, mengatur pembangunan tata ruang. Setiap bangunan di Jepang harus tahan gempa sampai magnitudo 9 seperti disyaratkan pemerintah mereka.

“Persyaratan itu bisa dibuat setelah dilakukan pemetaan dulu. Pemetaan zona mana yang tanahnya goncangannya kuat, zona mana yang tanahnya guncangannya tidak kuat. Sehingga nanti aturan membangun tahan gempa itu menyesuaikan kondisi tanahnya.”

Namun tantangan terberat dalam mitigasi bencana berada pada tataran penyadaran. Tidak cukup dilakukan lewat proses edukasi formal ke masyarakat, tetapi juga pembiasaan.

ADVERTISEMENT

“Kalau ditanya sejauh mana masyarakat Indonesia paham kalau mereka berada di wilayah berisiko bencana, mungkin sebagian besar tidak paham,” kata Raditya kepada kumparan, Jumat (5/10).

Peneliti kegempaan ITB, Irwan Meilano, menganggap mitigasi bencana di Indonesia masih minim. Tak cuma rendahnya kesadaran masyarakat, tapi juga kurangnya ketersediaan teknologi jaringan pengamatan.

Ia mencontohkan, perlu waktu lima tahun bagi peneliti di Pusat Gempa Nasional untuk mengetahui jumlah sesar yang ternyata lebih banyak dari yang telah mereka ketahui selama ini. Bahkan, di daerah rawan gempa seperti Lombok dan Palu, teknologi tersebut masih sangat terbatas.

“Kami perlu waktu dari 2012 sampai 2017 untuk mengetahui jumlah sesar yang sebetulnya jauh lebih banyak dari yang kita tahu di tahun 2012,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

Pekerjaan rumah masih banyak--dan berkejaran dengan waktu.

------------------------

Ikuti laporan mendalam Negeri Seribu Gempa di Liputan Khusus kumparan.