Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Wajah dan Masa Depan Film Biopik Indonesia

30 Maret 2017 10:01 WIB

Diperbarui 14 Maret 2019 21:17 WIB

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lewat film biopiklah, kita (seharusnya) bisa merasakan apa yang terjadi pada seorang tokoh di balik peristiwa-peristiwa besar yang mengelilinginya. Sebab biopik, seperti arti harfiahnya, ialah film yang menceritakan biografi tokoh.

Jadi lewat film Gie yang dirilis tahun 2005 itu kita seharusnya tahu apa yang kiranya Soe Hok Gie rasakan ketika perjuangannya melawan tirani Sukarno justru merenggut Tan Tjin Han, sahabat masa kecilnya yang merapat ke PKI.

Kita juga seharusnya bisa merasakan duka yang mendera Habibie ketika si Hasri Ainun sakit-sakitan menunggu ajal di film Habibie & Ainun yang dirilis 2012 --mengakhiri melodrama yang berpusing di dua benua dalam film itu.

Sederhananya, sebuah film biopik (biopic = biographical) mestinya mampu menangkap kedalaman hidup dari sebuah subjek yang difilmkan. Ia memotong jarak antara penonton dengan subjek dalam film.

ADVERTISEMENT

Terdengar mudah? Memang. Tapi sejak kapan hidup selalu menjawab “ya” kepada keinginan kita?

Studi soal film biopik lengkap dilakukan oleh George Frederick Custen dan Dennis P. Bingham, dua akademisi College of Staten Island, New York, dan Indiana University – Purdue University Indianapolis, Amerika Serikat.

Custen membahas kemunculan dan kematian film biopik --tentu dengan segala tetek bengek di dalamnya-- lewat Bio/Pics: How Hollywood Constructed Public History (1992). Sementara dalam Whose Lives Are They Anyway? The Biopic as Contemporary Film Genre (2010), Bingman membahaas posisi film biopik dalam dunia perfilman secara umum.

ADVERTISEMENT

George Custen berargumen bahwa meski biopik telah mati dengan kemunculan sistem studio Hollywood, film biopik telah dan terus akan memiliki peran penting sebagai alat penerjemah sejarah. Sedangkan Bingman menyodorkan pembelaan kepada film biopik --yang oleh kritikus dan akademisi perfilman disebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai sebuah genre, namun sudah masuk kategori dokumenter sejarah.

Bagi Bingman, film biopik akan selalu penting. Meminjam definisi Custen, film biopik adalah “... sebuah film yang setidaknya mengandung kisah hidup atau bagian dari hidup seorang tokoh asli dan yang juga menggunakan nama asli tokoh tersebut.”

Bingman melihat ada perbedaan mendasar antara sebuah film dokumenter sejarah dan sebuah film biopik. Ia membela keadaan biopik yang memiliki dramatisasi dalam penyampaiannya --yang dijadikan alasan oleh kritikus untuk menyebutnya tak memenuhi elemen biografisnya.

ADVERTISEMENT

Apa yang Bingman ingin setiap orang terima adalah: dramatisasi dalam biopik itu mutlak diperlukan. Ia percaya bahwa “... detak nadi dari biopik adalah dorongan untuk mendramatisir kenyataan.”

Biopik jelas mendramatisir kenyataan, dan oleh sebab itu pastilah tak akurat. Ia pastilah punya makna lebih luas ketimbang hanya menjadi sebuah teks objektif dari suatu kenyataan. Film biopik, kapanpun ia dibuat, selalu punya maksud.

Untuk meringkasnya menjadi sederhana: bayangkan saja Habibie & Ainun (2012) dimasukkan ke dalam kategori dokumenter sejarah. Apakah benar Habibie sepintar, sebijaksana, dan sesempurna itu? Namun sama saja, apakah kita bisa memasukkan film Habibie & Ainun ke dalam drama dan menegasikan sisi biografinya sama sekali? Tidak, kan?

ADVERTISEMENT

Seperti yang Bingman tuliskan tentang tujuan film biopik, sejauh itu pula biopik sebagai genre menjadi penting, bahwa film biopik “... menarasikan, mempertunjukkan, sekaligus merayakan kehidupan sebuah subjek untuk mendemonstrasikan, menyelidiki, ataupun mempertanyakan arti penting subjek tersebut d sebuah rangkaian cerita dalam film tersebut.”

Perdebatan tersebut mau-tidak mau berawal dari paradoks film biopik itu sendiri. Sementara di satu sisi ia ingin menjunjung keabsahan fakta sejarah dan mempertahankan status biografis, di sisi lainnya ia tetap harus menarasikan cerita dan menggelar kemungkinan dramatisasi sejauh yang sutradara mampu.

Bayangkan berusaha kering sekaligus basah pada waktu yang sama. Semenyedihkan itu pula garapan film biopik kadang-kadang.

Dah hal itu, rupanya, bukan menjadi satu-satunya masalah yang dihadapi pembuat film biopik.

ADVERTISEMENT

Para penulis cerita film telah lama memperdebatkan bagaimana cara film biopik dapat menangkap karakter “intrinsik” sebuah tokoh. Tuntutan ini mutlak mengingat film biopik menawarkan pembacaan yang lebih mendalam tentang sebuah subjek.

Sementara itu, subjek yang telah dibawa ke ranah film secara otomatis menjadi objek penilaian dari para penonton. Dan karena rata-rata tokoh yang dijadikan subjek film biopik adalah sosok yang sudah terkenal, akan ada penonton yang merasa dikhianati oleh film tersebut.

Hal tersebut terjadi karena penggambaran tokoh dalam film biopik tersebut tidak sama dengan tokoh yang ada dalam bayangan penonton selama ini.

Persoalan itu tentu beda dengan film yang benar-benar fiktif, yang punya keleluasaan menggiring penggambaran tokoh sampai ke titik manapun yang diinginkan sutradara.

ADVERTISEMENT

Perdebatan ini mirip dengan perdebatan yang terjadi antara penonton film Harry Potter yang telah membaca dan belum membaca novelnya. Sebuah perdebatan yang niscaya meski sia-sia.

Selain terkait pengetahuan yang telah dibawa penonton sebelum memasuki ruang teater, proses casting sebelum memasuki tahap produksi pun membawa dampak besar bagi berhasil atau tidaknya film biopik.

Yang pertama, persona pemeran akan memengaruhi bagaimana subjek tokoh biopik divisualisasikan. Sulit untuk memerankan Sukarno yang punya pesona luar biasa kuat. Sulit pula mencari padanan Wiji Thukul yang meski kurus kering tetap memiliki karakter kuat, lucu, urakan, namun rapuh pada saat yang sama.

Persona dan pesona si pemeran bisa jadi tak bisa menggapai level tokoh yang diperankan. Sebaliknya, pesona dan persona pemeran mungkin saja justru melebihi apa yang dibutuhkan untuk menggambarkan subjek film biopik.

ADVERTISEMENT

Sementara perdebatan soal genre dan sulitnya produksi film biopik tetap sengit saling sengat, produksi film biopik di Indonesia terus kuat menggeliat.

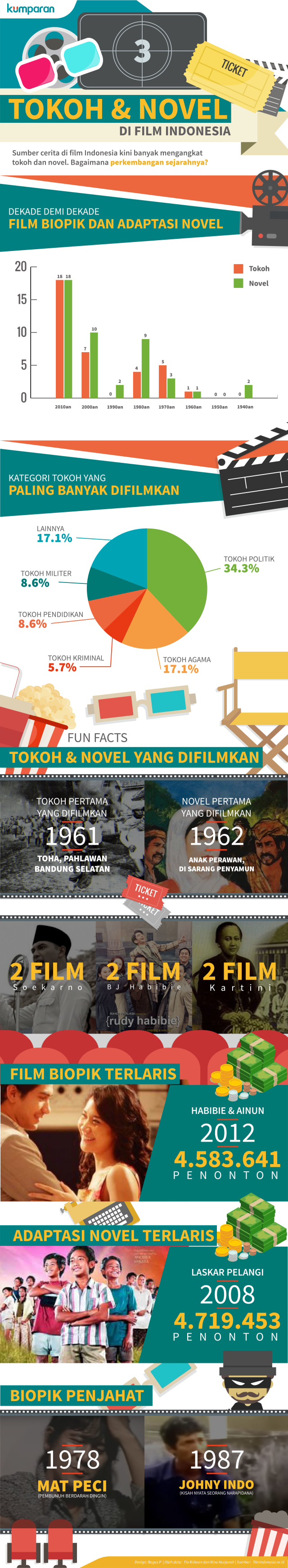

Di luar klaim Custen bahwa film biopik telah mati pada dekade 60-an, film biopik di Indonesia justru belakangan menggeliat. Bahkan, statistik menunjukkan terdapat kenaikan produksi biopik signifikan dari dekade pramilenium dan sesudahnya.

Dari tahun 2011 hingga 2017 misalnya, industri film Indonesia telah menelurkan 18 film biopik. 18 dalam 6 tahun saja.

Angka tersebut naik 80 persen dari dekade sebelumnya yang hanya mencapai 10 film. Sementara itu, dekade 1990-an tepat rasanya apabila disebut sebagai masa mati surinya perfilman Indonesia. Tak ada sama sekali film biopik diproduksi di masa itu. Padahal, dari tahun 1981 hingga 1990, ada 4 film biopik yang diproduksi. Sementara dekade 1970-an ada 5 film biopik, dan dekade 1960-an menjadi pembuka dengan menyumbangkan satu judul film biopik berjudul Toha, Pahlawan Bandung Selatan.

ADVERTISEMENT

Tren itu sepertinya masih akan terus berlanjut. Hingga bulan ketiga tahun ini, telah ada dua film biopik yang dipastikan telah dan akan diproduksi, yaitu Istirahatlah Kata-Kata yang merupakan film autobiografi Wiji Thukul, dan Kartini yang jelas bercerita soal perempuan pahlawan dari Jepara.

Meski film biopik menunjukkan adanya peningkatan secara kuantitas statistik, namun secara kategori, tema yang diusung film-film tersebut tetap banyak berpusar pada persoalan politik.

Berdasarkan data yang diolah kumparan (kumparan.com) dari katalog film di filmindonesia.or.id, sebanyak 44 persen dari seluruh film biopik pada dekade 2010-an mengangkat tokoh politik. Berbeda dengan dekade 2000-an di mana tokoh agama merajai (42 persen), walaupun politik tetap di posisi (28 persen).

Sementara pada dekade 1980-an, persebaran tema tokoh biopik terbagi rata antara politik, kriminal, pendidikan, militer. Dan di dekade 1970-an, film biopik dengan tokoh hiburan berada di peringkat pertama dengan jumlah 40 persen.

ADVERTISEMENT

Meskipun tak selalu unggul setiap tahunnya, tokoh politik tetap yang paling sering diangkat sebagai bahan film biopik. Total terdapat 12 film dengan tokoh politik dari total 35 biopik yang telah diproduksi Indonesia sepanjang sejarah atau sebanyak 34,2 persen. Sebuah angka yang cukup besar dan mungkin akan terus meningkat.

Tapi, di balik meningkatnya produksi film biopik di industri film Indonesia, terlihat adanya hasrat narsistik yang menjadi latar belakang munculnya film-film "inspirasional" tersebut.

Memang, film biopik --mengutip Mary Murphy dalam Model Lives: The Social Value of Filmed Arts Lives-- dapat menjadi media yang baik dalam menjembatani tuntutan pasar terkait tontonan yang tak hanya menghibur namun juga mengedukasi.

Bagi Murphy, tak ada alasan sebuah film biopik harus kering tak menghibur. Agaknya ia setuju pada fitrah paradoks film biopik itu sendiri --semaksimal mungkin menghibur namun tetap jujur pada sejarah.

ADVERTISEMENT

Tetap saja, kemunculan film-film biopik Indonesia yang deras di beberapa tahun terakhir jauh dari semangat murni edukasi. Windu Jusuf, pengamat dunia perfilman nasional, menjelaskan dengan baik terkait hal tersebut. Dari segi ekonomis, ia menyebut bahwa film-film biografis selalu masuk peringkat 10 besar film-film paling laris per tahunnya. (Simak: )

Dengan pemilihan isu yang cenderung aman --memasang sosok sejarah dan mengutarakan niat "edukatif", rumah produksi tak perlu pusing-pusing lagi menggali tema-tema tak tersentuh yang kadang kontroversial. Kasarnya, cukup ambil satu nama dari daftar pahlawan, dan untung hampir pasti teraup.

Dorongan produksi film biografis, selain ekonomis, juga meningkat akibat kedekatan komunitas masyarakat dengan komunitas asal tokoh-tokoh film biopik tersebut. Kesamaan komunitas itu dapat berupa kesamaan agama maupun garis politik.

ADVERTISEMENT

Windu mengonfirmasi ketakutan itu. Baginya, tokoh agama ataupun tokoh politik bergaris haluan tertentu, selalu berhasil menarik massa dari masing-masing komunitasnya.

Ia skeptis dengan argumen bahwa edukasilah yang menjadi pendorong utama pembuatan film-film biografis tersebut.

Windu mengajak masyarakat mencermati bahwa rumah produksi yang membuat film-film biopik dengan tema-tema inspirasional itu sama dengan rumah produksi yang biasa membuat film dengan kualitas semenjana bertema horor dan komedi-seks --sebuah penanda bahwa yang diincar adalah sama: pundi-pundi uang dari konsumen.

Film biopik juga tak jarang hanyalah proyek narsis dari kelompok-kelompok tertentu. Menurut sumber kumparan yang tak mau disebutkan namanya, banyak film biopik di Indonesia yang dibuat karena dorongan keluarga sang tokoh.

“Tanya sama orang PH (production house) aja kalau itu. Tema-tema kayak gitu biasanya the last option yang dimaui sutradara. Jadi, film-film kayak gitu ya pesanan keluarga atau organisasi,” ucapnya.

ADVERTISEMENT

Tapi perlu diingat, tentu saja tak semua film biopik memiliki latar belakang pembuatan yang sama.

Namun begitu, apakah film-film biopik di Indonesia benar membawa dampak positif bagi masyarakat dan dunia perfilman Indonesia sendiri?