Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.101.0

20 Mei 1883. Perahu kayu merapat di Ketimbang dan delapan nelayan di atasnya melompat, tergopoh-gopoh, berlari tersuruk-suruk menghadap Willem Beyerinck. Dengan Bahasa Sunda dan Belanda amburadul yang campur aduk, kedelapannya bersahutan menceritakan apa yang baru saja mereka alami.

Mereka penduduk lokal Sebesi. Sedari pagi mereka telah berada di Pulau Krakatau untuk menebang kayu, yang akan mereka pergunakan sebagai bahan membuat perahu. Mereka juga mengumpulkan rerantingan, sambil mengobrol santai sembari menahan terik Selat Sunda pertengahan tahun.

Sonder tanda sonder mukadimah, suara seperti ledakan meriam Angkatan Laut Hindia Belanda terdengar keras. Nelayan-nelayan tersebut awalnya tak peduli, mengira dentuman itu berasal dari latihan serdadu Belanda, sampai ledakan kedua yang jauh lebih keras terdengar menggelegar.

Mereka yang penasaran, bergegas ke pantai untuk mencari tahu apa yang terjadi.

Yang mereka temui adalah neraka. Mereka bilang, pantai di Krakatau terbelah dan menyemburkan asap hitam dan bebatuan panas. Mereka memutar, menyelam menuju perahu, dan bergegas ke Ketimbang.

Beyerinck, yang merupakan kontrolir Hindia Belanda di Ketimbang, mendengarkan saja cerita itu bersama istrinya. Mereka sebetulnya tak percaya.

Beyerinck dan istrinya tahu bahwa Krakatau tak lagi diam beberapa hari terakhir. Beyerinck mencatat, setidaknya sejak 15 Mei, getaran kuat terasa. Ia juga mendengar dentuman keras beberapa jam sebelumnya.

Namun, pantai terbelah dan erupsi? Yang benar saja.

Meski begitu, skeptisme Beyerinck tak ada gunanya ketika pejabat di atasnya, Residen Lampong yang dipanggil Mr. Altheer, datang sendiri ke kediamannya. Mr. Altheer bercerita, ia baru menerima telegram dari kantor gubernur jenderal di Buitenzorg, untuk mencari penyebab suara yang terdengar sampai Batavia dan membuat geger kota itu.

Maka, seperti diceritakan Simon Winchester dalam Krakatoa: The Day the World Exploded (2003), berangkatlah keduanya menggunakan kapal sang residen. Melawan ombak yang—tak biasanya—cukup besar, mereka bergerak ke selatan melewati Pulau Sebesi dan Sebuku yang menghalangi pandang Ketimbang dari Krakatau.

Seharusnya perjalanan tak lama. Ketimbang-Krakatau tak jauh, hanya 38 kilometer jaraknya.

Namun, gelondongan demi gelondongan batu apung di permukaan laut, bergantian hampir menabrak kapal kecil mereka. Lalu pohon-pohon gosong yang mengapung tersapu gelombang. Lalu ombak besar, yang bergerak bersama sekawanan asap yang menggulung. Lalu abu yang berbau menyengat.

Perjalanan laut dengan kapal motor yang seharusnya pendek saja jadi berlangsung empat jam. Kedua pejabat Hindia Belanda itu mulai dirundung teror.

Tak pernah jelas apakah mereka benar-benar turun ke pulau atau hanya melihat jauh dari lepas pantai. Namun yang jelas, mereka melihat sendiri apa yang dilaporkan para nelayan tadi adalah kebenaran: pantai paling utara Krakatau dikobar api dan digulung asap menghitam.

Mereka balik kanan dan, sebelum tengah malam, melapor via telegram tentang apa yang mereka lihat kepada Gubernur Jenderal Frederik s’Jacob.

Sayangnya, tak ada yang menyangka kejadian hari itu hanyalah pembuka. Tak ada yang tahu, bahwa 99 hari setelah sekelompok nelayan terbirit-birit meninggalkan perahunya, Krakatau yang selama ratusan tahun menunggu diam, mengamuk murka melempar dan menelan segala rupa.

Tentu, letusan 27 Agustus 1883 bukan yang pertama bagi Krakatau. Tiga letusan besar pada tahun 416, 535, dan 1680, sama kerapnya disebut. Meski begitu, penjelasan panjang lebar Winchester dalam Krakatoa menawarkan penilaian yang jernih tentang kebolehjadian peristiwa-peristiwa masa lampau ini.

Kebenaran letusan Gunung Krakatau tahun 416 jadi catatan yang—meski mungkin, tetap—paling kabur. Alasannya, satu-satunya catatan tertulis yang menceritakan soal letusan Krakatau 416 hanyalah Kitab Raja Purwa yang terbit pertama kali pada 1869, karangan Raden Ngabehi Ranggawarsita, penyair kerajaan Kesultanan Surakarta.

Dalam kitab tersebut, catatan terhadap sebuah gunung yang disebutnya “Kapi” berbunyi begini:

Seluruh dunia terguncang hebat, dan guntur menggelegar, diikuti hujan lebat dan badai. Tetapi hujan bukannya mematikan api Gunung Kapi, melainkan semakin mengobarkannya. Suaranya mengerikan. Gunung Kapi, dengan suara dahsyat, meledak berkeping-keping dan tenggelam ke bagian terdalam bumi.

Yang kemudian dipertanyakan: apakah yang Ranggawarsita maksud dengan Gunung Kapi tersebut?

Di masa dia hidup, nama Gunung Kapi tidak dikenali. Bahkan, pada peta lawas buatan pelaut Belanda bernama Lucas Janszoon Waghenaer tahun 1602 (salah satu peta pertama yang mencatat keberadaan Gunung Krakatau), tiga pulau besar dengan “puncak lancip” itu sudah disebut dengan nama Pulo Carcata.

Asal nama Krakatau sendiri tak pernah jelas. Namun, dua teori dianggap mendekati, yaitu: 1) tiga kata Sansekerta—karta-karkata, karkataka, atau rakata yang berarti kepiting atau lobster; atau 2) sebuah kata Melayu, kelakatoe, yang berarti “semut putih terbang”, yang dalam hal ini adalah burung kakatua. Kedua hewan itu sama-sama penghuni Krakatau, setidaknya sampai 1883.

Keraguan atas keabsahan catatan Ranggawarsita juga bertambah setelah Kitab Raja Purwa terbit kedua kalinya pada 1885—dua tahun setelah Krakatau meletus besar. Dalam terbitan kedua tersebut, di sana-sini Ranggawarsita menambahkan deskripsi letusan Krakatau 416 mulai dari penegasan waktu kejadian (tahun 338 Saka). Penegasan bahwa Kapi adalah Krakatau, hingga terbelahnya daratan Jawa dan Sumatera sebagai dampak letusan itu.

Kitab Raja Purwa versi 1885 inilah yang kerap menjadi rujukan catatan aktivitas Krakatau purba. Meski demikian, dalam bukunya, Winchester—penulis, jurnalis, sekaligus antropolog asal Inggris—dengan amat skeptis meragukan kebenaran yang ditulis Ranggawarsita.

“Sederhananya, dia membesar-besarkan laporannya. Dia membumbui laporan awalnya yang hambar dengan hiasan-hiasan detail dari peristiwa 1883,” tulis Winchester.

Winchester lebih yakin dengan kemungkinan terjadinya letusan Krakatau pada 535 dan 1680. Keberadaan kedua letusan ini, menurut Winchester, lebih dapat dipertanggungjawabkan. Derajat kemungkinan kejadiannya, kata dia, letusan 535 mungkin terjadi, sedangkan 1680 hampir pasti terjadi.

Winchester menerka kebenaran sebuah tragedi masif seperti meletusnya Krakatau dengan jumlah jurnal kerajaan yang berbentuk lontar. Hipotesisnya: mengikuti sebuah bencana mahadahsyat di sebuah daerah, jurnal yang biasa berisi catatan sehari-hari yang terjadi di daerah tersebut akan berkurang karena jumlah kematian yang tak sedikit, penyakit menular, terganggunya tatanan sosial, sampai trauma berkepanjangan.

“Sejarawan, seperti orang-orang lain, juga berpikir soal cara bertahan hidup lebih daripada persoalan lain,” tulis Winchester.

Hasil risetnya, dalam 18 tahun setelah 535, jumlah jurnal yang dituliskan hanya mencapai seperlima dari jumlah dalam kurun waktu yang sama sebelum letusan Krakatau terjadi—sebuah keadaan yang ia sebut sebagai historical catalepsy (katalepsi sejarah).

Tentu saja, pada abad ke-17 dunia sudah punya bentuk yang lain. Indonesia bukan lagi antah-berantah tak terjamah.

Catatan dunia Barat menumpuk cerita soal letusan Krakatau 1680, seperti laporan juru taksir perak bernama Johan Vilhelm Vogel dan penulis Elias Hesse di kapal Nieuw-Middelburgh yang menuju Sumatera; catatan kapten asal Bengali yang tak diketahui namanya dalam logbook Aardenburgh rute Bengali-Batavia; sampai lukisan kartografer terkenal Belanda, Jan van Schley, berjudul Het Brandende Eiland yang menunjukkan dua kapal layar melalui Krakatau yang tengah meletus.

Namun di samping semua itu, pembuktian menggunakan lingkar tahun kayu dan kandungan abu di tudung es kutub membuat Winchester yakin klaim Ranggawarsita tak akurat dan peristiwa 1680 lebih masuk akal. Pun begitu dengan letusan 535 yang, menurut risetnya, benar-benar terjadi.

“Penunjukan waktu dengan lingkar tahun pohon cukup akurat. Dari penelitian yang ada, terlihat bahwa antara tahun 510 sampai 560, terjadi sebuah peristiwa besar yang membawa abu ke seluruh penjuru dunia, menutupi cahaya matahari dan memperlambat laju pertumbuhan kayu pohon,” tulisnya. “Bahkan, perhitungan ini tetap akurat meski margin of error 25 tahunnya diperhitungkan.”

Lalu tibalah, 26 dan 27 Agustus, hari ketika Krakatau menanggalkan wujud yang lama dan menyambut biang dirinya yang baru.

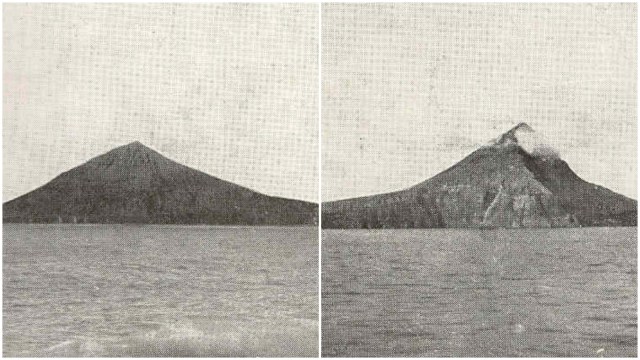

Siklus hidup Krakatau dimulai, seperti seharusnya, seperti sediakala. Ia macam burung legenda phoenix—mengerang, terbakar, dan melahirkan diri yang baru, menjadi Anak Krakatau yang kita kenal sekarang.

Namun sebelumnya: ada harga yang amat mahal.

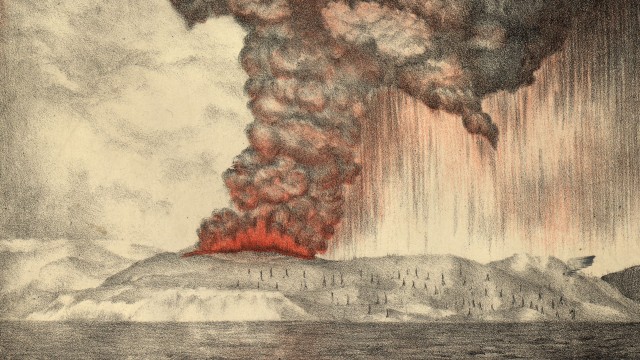

26 Agustus 1883. Sekitar pukul 13.00, erupsi awal mengirim awan panas dan puing material 24 kilometer ke atas salah satu kawah Krakatau, Perboewatan. Erupsi berjalan terus, bunyi ledakan konstan terdengar setiap 10 menit. Abu vulkanik, bersama batu apung yang masih matang berdiameter 10 sentimeter, terbang dan menukik hingga 20 kilometer dari Krakatau.

Petang datang, begitu pula gelombang tsunami pertama menerjang Jawa dan Sumatera. Kemungkinan besar, material yang terlontar dari erupsi-erupsi tiga bulan ke belakang menumpuk di bibir dua kawah Krakatau, Danan dan Perboewatan, memupuk tekanan pada kebuk magma untuk muncrat belakangan.

27 Agustus 1883. Sedari pagi, empat ledakan superbesar bergantian ambil bagian. Gemuruhnya terdengar hingga Perth, Australia—4.500 kilometer dari Selat Sunda. Empat ledakan ini melenyapkan puncak Danan dan Perboewatan, mengubahnya menjadi kaldera besar yang terletak di bawah laut.

Tekanan gelombang letusan Krakatau begitu kuat: ia mengelilingi bumi tiga kali penuh. Kekuatan ledaknya lebih tinggi dari ledakan nuklir mana pun—2.000 kali ledakan Hiroshima yang menyebabkan Jepang kalah pada Perang Dunia II. Erupsinya dapat poin 6 dalam Volcanic Explosion Index (VEI), hanya kalah dari Toba (Indonesia, 8); Taupo (Selandia Baru, 8); Tambora (Indonesia, 7); dan Pinatubo (Filipina, 6).

Dampaknya adalah festival kematian—wedhus gembel yang berdansa dengan tsunami setinggi 30 meter. Tak kurang 36.000 orang mati, tak pandang bulu mereka pribumi atau kumpeni. Mayat-mayat bergelimpangan di darat juga lautan.

Anak-anak sebuah sekolah di pesisir Zanzibar, sisi timur Afrika, 10 bulan setelah meletusnya Krakatau, dikagetkan dengan temuan mayat dan tengkorak-tengkorak yang telah bersih tanpa daging. Mayat-mayat itu terseret gelombang bersama batu-batu apung.

Sementara itu, kapal Samoa yang melewati Selat Sunda menuju Samudera Hindia dua hari setelah meletusnya Krakatau, harus berebut jalur layar dengan ratusan tubuh berkulit putih yang tergenang di permukaan.

“Dalam 10 hari, kami hanya berlayar mengarungi lautan batu apung (dari Krakatau),” tutur kru Samoa seperti dikutip dari Krakatoa (2002).

“Ledakan Krakatau besar sekali, wedhus gembel-nya berlari 40 kilometer per jam di atas air,” ujar Koordinator Bidang Vulkanologi Pusat Penelitian Mitigasi Bencana Institut Teknologi Bandung, Mirzam Abdurrachman, soal derajat ledakan Krakatau 1883 yang begitu mengerikan.

Meski begitu, menurut penilaiannya sebagai vulkanolog, ledakan Anak Krakatau—yang lahir dari rahim Krakatau pasca-letusan 1883—di sepanjang 2018 ini merupakan hal yang baik.

“Bagi, saya lebih baik Krakatau meletus sekarang,” ujar Mirzam kepada kumparan, Jumat (28/12). Ia bukan sembarang bicara.

Mirzam, yang telah mengamati aktivitas Anak Krakatau sejak 2010, mengatakan bahwa meledaknya Anak Krakatau justru menghindarkan masyarakat Indonesia dari letusan besar Anak Krakatau yang lebih berbahaya.

Letusan dua tahunan Anak Krakatau seperti yang terjadi saat ini, kata Mirzam, sudah sesuai siklus gunung api tersebut.

“Daripada dia nggak aktif, dan nanti pada 2020 dia punya akumulasi (magma) empat tahun, dari 2016 sampai 2020.”

Mirzam menjelaskan, “Secara teori, kalau dia sudah meletus besar, energinya akan habis. Itu logika sederhana, fisika biasa.”

Semoga.